曼尼什·维拉(Manish Vira)是纽约Northwell Health医院的一名泌尿科医生,也是一名首席肿瘤医师。他每周都会进行三到五次前列腺穿刺活体组织检查手术。他会根据磁共振成像定位出的恶性或可疑病灶,在前列腺的特定位点插入12根活检针。然后这些活检样本会被送到病理学家手中来决定是不是癌症以及侵袭性如何。维拉解释道:“这是一套标准流程。”

然而在过去几年里,这套标准流程多了几步。现在这些前列腺活体切片样本的“薄层”(样本表面冲刷下来的一些分子)会被送到劳埃德·特罗曼(Lloyd Trotman)的实验室。特罗曼是冷泉港实验室(Cold Spring Harbor Laboratory)的一名教授,他研究促成肿瘤侵袭性或辅助肿瘤转移的机制。特罗曼的团队会观察肿瘤的遗传标志(肿瘤的基因组成能助长其侵袭性)和肿瘤的微环境(环绕肿瘤的分子),与此同时,他们还在钻研一些过去在肿瘤生物学领域不被注意到的东西:神经系统及神经系统在肿瘤扩散中扮演的角色。

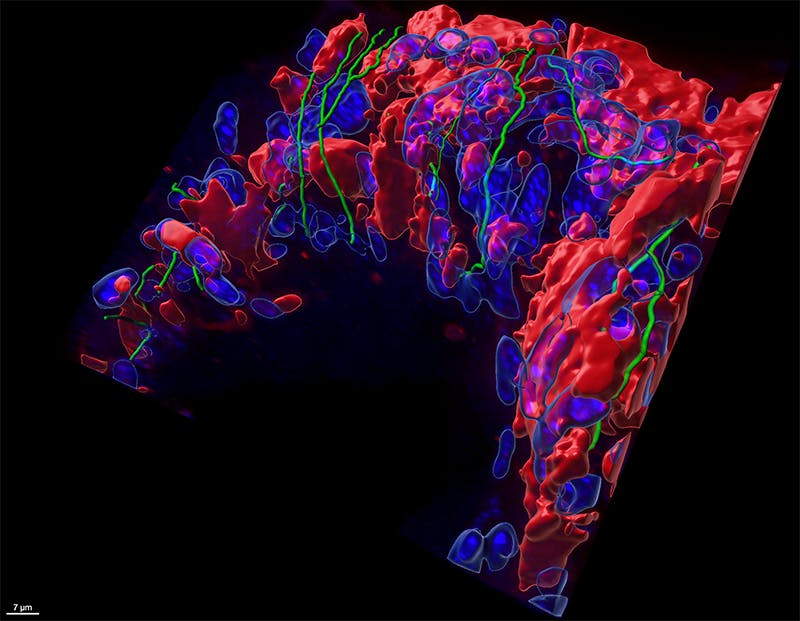

前列腺癌正在入侵肝脏。蓝色的肝细胞核正在被红色的癌细胞入侵。癌可能利用绿线所指示的神经进行扩散。

Image courtesy of Mary Doherty of CSHL

在过去十年中,科学家们已经意识到癌症并不只是一种局部病变,而是一种牵涉到整个有机体的系统问题。他们认识到肿瘤并非凭空存在,其生长繁荣需要一个放任的、能提供支持的环境。为达这个目的,肿瘤会创造它们自己的生态系统:通过征用并重塑已有的细胞——有些甚至是本该杀死肿瘤的细胞——来帮助他们生长并扩散到新的地方。杰里米·伯恩尼格(Jeremy Borniger)是冷泉港实验室的一名助理教授,也是特罗曼教授的合作伙伴。他认为神经在这些复杂的生理互动中的角色没有得到充分理解,在肿瘤生长、转移的复杂情景中,神经系统没有得到它应得的关注。

伯恩尼格说:“如果你去看五六年前或者更早的肿瘤综述论文,你会发现致癌基因和肿瘤的微环境(肿瘤细胞、免疫细胞、内皮细胞、成纤维细胞,或者还有些其他细胞种类)一直是研究的重中之重。”他认为当下的这种生物学图景当然也很重要,但并不完整。他说:“神经几乎从未被提到过。所以肿瘤与机体在生理层面上的互动,比如和神经系统的互动,就是缺失的那一环。

特罗曼和伯恩尼格试图把癌症看作一种全身疾病,而脑(中央处理器)和神经系统(大脑的沟通渠道)在癌症扩散中占据了重要位置,甚至可能是我们理解癌症的最后一层窗户纸。首先,所有器官的存在都是受神经支配的,神经往返于大脑传递信息,并通过这种方式直接影响器官的运作。而大脑协调所有发生在我们体内的化学过程,是身体的主要调控器。大脑通过神经系统和血液中循环的化学信号收集关于身体的信息,然后分析这些信息并将化学信号通过神经元传递给器官、肌肉和腺体,来监测和影响这些组织的活动。

马西莫·洛达(Massimo Loda)是纽约威尔康奈尔医疗中心(Weill Cornell Medical Center)的一名分子病理学家,他说:“神经系统控制着正常组织的一切——生长、萎缩,或者是其他任何过程。”所以我们有理由相信这对恶性肿瘤也是一样的。“因为肿瘤组织生长得很快,所以也需要神经系统的支持。”另外,科学家们已经知道某些癌症对神经有特别的偏好。洛达说:“比如乳腺肿瘤和前列腺肿瘤就倾向于寻找和入侵神经并通过神经扩散。”就好像在神经末端和肿瘤之间存在某种地下交易。“这种现象暗示了二者之间有着某种协同效应。”

观察研究表明,肿瘤周围簇拥更多的神经预示着更不乐观的预后。比如,前列腺组织周围的神经数量是病理学家对前列腺癌进行病情预估的一个因素。博恩尼格解释说:“病理学家会对此评估,如果病变区域有很多神经,通常意味着情况更糟糕或更紧急。在我们看来,这是一个(癌症研究的)盲区或者说是缺失的一环。”

神经以及神经在癌症中的介入在科学界长期停留于无人问津的状态,这其中的原因还不明确,但科学家们对此有一些看法。虽然听起来有点奇怪,但解剖学教科书像是周围神经系统的后妈。在《格雷氏解剖学》(由英国医生亨利·格雷[Henry Gray] 在1858年撰写的医学圣经,至今仍在培养一代又一代的内科医生)中,神经及神经与一些器官的关系的部分像是后来加上去的。特罗曼说:“我之前决定去看看现在第42版的《格雷氏解剖学》,情况很微妙。肝作为前列腺癌晚期转移的部位,在书里能看到对它的各种细胞、各种连接管道和血管的描述,但直到今天,神经通常都不被描述。在器官解剖学里,器官的神经分布明显不是重点。”

当然,现代科学还是要比这本150年前诞生的书更关注神经系统和脑。艾伦脑科学研究所(Allen Institute for Brain Science)在2016年发布了完整的人脑图谱——一个为人类的中央处理器而生的数字图谱。此外,2021年的一项工作保存、切片并绘制了大脑皮层的一块手术碎片。与此相对地,神经系统作为连接大脑和身体其他部分的管道,却没有得到充分的探究。博恩尼格说:“关于周围神经系统以及它如何连接大脑与器官,我们其实没有很好的图谱。”

之所以有这种这种肿瘤与神经之间令人不解的疏离,另外一个原因是神经科学家传统上很少会跟肿瘤生物学家交流。博恩尼格说:”神经科学家一般不研究肿瘤,肿瘤生物学家也不研究神经科学问题。”从历史来看,这两个领域一直相隔很远,并且太局限在自己的一亩三分地。

特罗曼说,通过融合这两个领域来研究肿瘤的神经科学“就是我们想做出的改变。”他解释道,前列腺在这一点上就成为了一个特别好的研究课题。他说:“前列腺是一个腺体,所以它周围本身就有很多神经,神经系统控制着像排出液体这种腺体功能,所以前列腺的神经系统的排列方式已经符合我们研究的需要了。”再加上过去一二十年出现的供科学家使用的新工具,他们现在可以实时监测神经与肿瘤之间的地下交易。

一些重大的科技突破使神经与肿瘤互动的可视化成为可能。荧光技术的使用是其中之一。因为有了这种技术,科学家们可以设法让组织发出某种颜色的光,比如红色、绿色、蓝色。光遗传学技术是另一个让我们能探究神经、神经元、轴突之间复杂网络的重大进展,有了它,研究者可以用光操纵神经元的活动。

也许更重要的是,这些可视化技术可以揭示现有治疗方法的不足并有助于开发更好的疗法。比如,现在对于前列腺癌的标准治疗药物,也就是终止性激素产生的所谓化学阉割药物,的确会缩小肿瘤,但只在短时间内发挥该效果。特罗曼说:“消退是暂时的,之后肯定会复发。”医学工作者还没有找到原因,但被荧光标记的发光小鼠可以帮助解释这种现象。特罗曼说:“我们想知道肿瘤旁边的周围神经会发生什么。”缩小的肿瘤是如何反弹的?这种反弹刺激了神经生长吗?神经生长会让肿瘤细胞得到更多营养吗?“这些都是我们想要回答的问题。”特罗曼说。

这项研究最终也许能回答关于癌症原因的其他难题。马西莫分享说:“比如说前列腺癌在高个子男性中更加普遍。”这很有可能是因为前列腺癌和来自大脑的生长激素之间有某种关系。肿瘤是通过某种方式劫持了生长激素为自己所用吗?神经也参与了这个过程吗?如果是这样的话,科学家们是否可以发明药物来干预这个过程呢?或许,一些这样的问题也可以被解答。

说到严重性和预后,前列腺癌表面的风险可能是很有欺骗性的。相比于许多其他有侵略性的恶性肿瘤,比如脑肿瘤或者胰腺肿瘤,前列腺癌通常不会迅速扩散或让人马上有生命危险——很多男性在诊断之后还能活10年甚至更长。但是根据美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)的统计,大约12.5%的男性患有前列腺癌,因此由于前列腺癌非常普遍,总体来说它仍然夺走了很多生命。2019年,在美国有224,733例前列腺癌被上报,其中有31,636名男性因病去世。特罗曼说:“问题就在于前列腺癌太普遍了。只有5%到10%的患者会发展成恶性前列腺癌,所以平均一个患者有90%的概率不会有严重病情。但因为太多男性有前列腺癌,前列腺癌仍然是癌症致死的第二大原因,仅次于肺癌。所以如果可以预防或者减少转移性疾病的发生,我们可以拯救很多生命。”

译者:Stella;校对:M.W.;编辑:M.W.

原文:https://nautil.us/cancer-has-got-a-lot-of-nerve-238530/