神经科学家在艺术画廊里有很多东西要学。所以埃里克·坎德尔(Eric Kandel)兴奋地领着我,穿过纽约新画廊明亮的大堂。这是一间位于中央公园对面的一幢博艺公馆内,展出十九世纪末期奥地利和德国艺术的博物馆。这位诺贝尔奖得主身着一身暗蓝色西装,打着红白相间的领带。我呢,穿得就没那么优雅了。

自2000年因揭露记忆的电化学机制而获得诺贝尔生理学或医学奖以后,坎德尔就在思考艺术。在2012年和2016年,他分别出版了《洞察内心的时代》(The Age of Insight)和《艺术和脑科学中的还原论》(The Reductionism in Art and Brain Science),两本书又合称为《“吸”了艺术的大脑》(This Is Your Brain on Art)。《洞察内心的时代》细述了神经科学从弗洛伊德时代的医学大环境中脱颖而出的历程,并聚焦在古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)和他的门徒奥斯卡·柯克西卡(Oscar Kokoschka)及埃贡·席勒(Egon Schiele)身上。他们的画作,映射了那个年代关于脱离了意识掌控的原始欲望的大胆想法。

我邀请坎德尔在纽约新画廊见面,正是因为这是克里姆特、柯克西卡和席勒的原始画作在美国首屈一指的家园。早在我们2014年见面的时候,我就已经读了很久关于神经美学的资料了,这是一门神经科学中新兴的分支,也是《洞察内心的时代》的基础所在:它试图用大脑计算解释艺术触动情绪的原因和方式。当我读到坎德尔在书中所写的神经科学丰富艺术的方式时,我十分激动,但也满怀疑问。

坎德尔和我沿着大理石旋转楼梯,走上了二楼暗木和白石相间的接待室,看见了《穿金衣的女子》(Woman in Gold)。这是克里姆特为维也纳社会名流艾蒂尔·布洛赫-鲍尔作的肖像画,正式标题为《艾蒂尔·布洛赫-鲍尔肖像一号》。艾蒂尔像电影明星一样低头俯视宏伟的房间,奇特脱俗的美俨然众人焦点。我们坐在长椅上,细细凝视。

她静静地站在画里,金色的长裙铺洒而下,金银点缀着无数椭圆——有眼睛,有卵子,也有鱼——杂糅在无数圆形、旋涡和正方形组成的金色背景里。

“这条裙子非常不简单,它上面有各式各样的符号装饰,”坎德尔说道,“你知道这些符号是什么意思吗?”

“我觉得跟性有关。”

“你怎么知道?”

“你书里写的。”

“是的,”坎德尔笑着说道,“克里姆特对科学十分着迷。他开始将目光投向显微镜内,并渐渐对细胞着迷,尤其是精子和卵细胞。于是,他把它们融入到自己的画作之中。”

但这幅画里的生育符号只不过是前戏。“我们被这些符号和金色油彩吸引,但让我们深陷其中的,还是艾蒂尔的面庞,”坎德尔说道。

确实,艾蒂尔那俨然夜会舞者一般瓷白的脸庞、粉红的面颊和大大的椭圆双眼,盘旋在金色挂毯之上,若有所求。

“我们的视觉对脸的敏感度极高,”坎德尔说道,“这是达尔文提出的观点:脸是对我们来说最重要的视觉图像。我们通过面孔识别他人、认识自己。”

坎德尔说话时,活像一个十九世纪知识分子——急切地想解释万物。他俨然神经科学时代的弗洛伊徳,只不过更有魅力,也更少卖弄学问。

他继续说,下颞皮质是大脑知觉的整合室,有六个专为脸部而设的附属系统,各司专职。有的处理脸部的几何形状,有的确定脸部朝向——确定眼前的这张脸是不是正对着自己。由于整个大脑是互相连接的,脸神经元的活动能让情绪神经元保持警惕。 坎德尔说,正是因此,艾蒂尔的面庞才让我们不禁想问:“她脸上的是什么表情?她正坐在金色的王位里,面对面地与我们交流。她在说什么? 她给了我们和‘蒙娜丽莎’一样的模棱两可。” 我们的大脑必须要理解这种模棱两可。

用科学的角度来欣赏艺术,并不是为了去掉艺术的神秘,而是为了提供一个新的视角,以此来解释:为什么我们会觉得艺术如此美好和神秘?

坎德尔说,艾蒂尔的脸庞给我们的神经化学冲动,可以和爱情一样强烈。这甚至能解释这幅名画是怎么来到纽约的:74岁的罗纳徳·洛徳(Ronald Lauder)是化妆品产业的继承人,同时也是新画廊的联合创始人。在年少时,他就深深地爱上了《穿金衣的女子》,所以才会在2006年的时候豪掷1.35亿美元买了此画——这是当时售价最高的油画。洛德说过:“当你注视艾蒂尔的面庞时,你能看到一个性感的女人凝望你,感受着你,回应着你。你能感受她的情绪,也能感受她的情欲。

坎德尔说,当洛徳注视着艾蒂尔的时候,他的“腹侧被盖区”被激活,这是一种名为多巴胺的神经递质生产并发生作用的地方,而多巴胺正是激活快感的关键化学物质之一。“原始奖赏(如食物和性)、成瘾、浪漫的爱,和对艺术的热爱等,都可以激活多巴胺系统,”坎德尔说,“如果你给某个人展示一张他们所爱之人的照片,你就能激活他们的多巴胺系统。如果你在一段恋爱关系中被拒绝了,这反而将更强烈地激活多巴胺系统。所以罗纳德·洛德深深地爱上了这幅画,每年都会去瞻仰,但始终未能参破其中的玄机。而这也让他无比抓狂,多巴胺系统超负荷运行,以至于愿意用1.4亿美金来买这幅画!”

译者注: 腹侧被盖区(ventral tegmental area, VTA)是一组位于中脑底部中线附近的神经元,是中脑皮质边缘多巴胺系统和其他多巴胺途径的多巴胺细胞的来源。

坎徳尔笑了笑,说他其实并不知道这位富豪看着艾蒂尔的时候,心里想的是什么,毕竟他没有扫描过他的大脑。不过既然洛徳能拜倒在《穿金衣的女子》的石榴裙下,我们当然也能。“因为这幅画对洛德有这样的效果,而我们又都有着与他类似的解剖结构。也就是说,在艺术当中,必然有着某些独特的东西,可以激发注意力和爱的生理触发器,”坎德尔解释道,“因此,我们也会说:’这幅画真好看。’”2我告诉坎德尔,对我来说,这幅画并没有激发像洛德一样的热爱。出人意料的是,他也是这么觉得的。他更喜欢克里姆特的另一幅画《朱迪斯》(Judith I),这是一副描述圣经中的犹太女英雄朱迪斯的画。画面中的她近乎赤裸,手中抓着她勾引的巴比伦-亚述人军队首领荷罗孚尼(Holofernes)已身首分离的头颅。 “一般的画通常将朱迪斯的行为描绘成痛苦——一种无私的痛苦,” 坎德尔说, “但对克里姆特来说,这是一种纯粹享乐主义的性欲。”因为《朱迪斯》迸发出了“一种迷人的情感漩涡”,而这让他开始探索“我们在生物学上对艺术的感知、共情和对它的情感反应”。

我们起身,沿着深木色墙壁走到了一个灯光昏暗的角落,风格多变诡异的柯克西卡的一幅画呈现在我们面前。跟克里姆特一样,柯克西卡也深深沉迷于医学视角上的人体。画中的是奥地利建筑师阿道夫·路斯(Adolf Loos)。他混杂着深绿和棕色的凌烈笔触,将画外的观众重重地击入愁思。“这不是一副好的肖像画,”坎德尔说,“他看起来不算好看:眼睛不对称,手也不知道该放哪。”但坎德尔认为,这些扭曲的容貌抓住了“一种新奇的内在现实——被画者内心的精神冲突,加上画家苦闷的自我质询。”

坎德尔说,在20世纪之交,艺术和科学界同时展现出了一种对个人内在现实的注重。神经学家们开始明白,大脑就像是一个多层厂房,每一层都有自己独特的功能:语言、情感、肢体动作,无所不有。尽管演化将同一套电化学系统应用到了每一个个体上,来执行相同的功能,但在个体与个体、个体与环境间复杂的交互作用下,每一个个体又能产生出独立的想法和应对反应。毕竟,在多变的环境当中,总会存在多变的挑战。

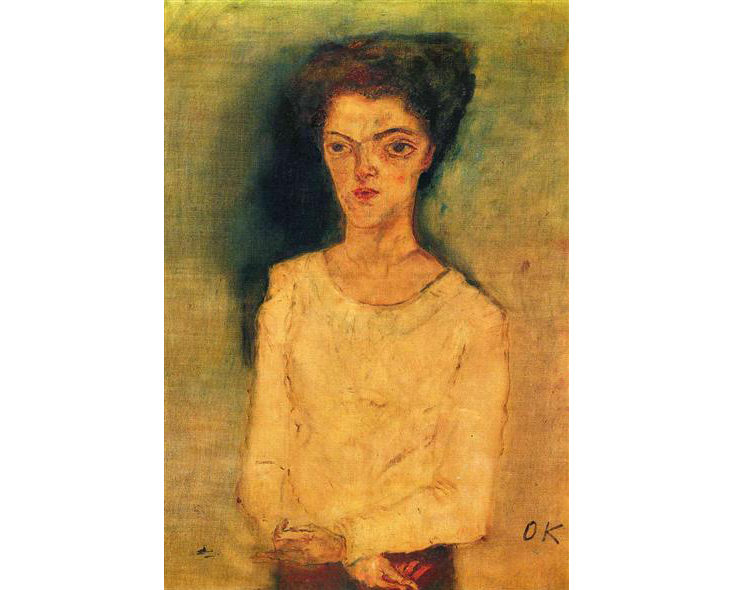

坎德尔举了视觉系统的例子。在系统层面上,人人平等:眼球内的晶状体将一个二维图像投影到眼球底部的一层细胞上,我们称这层细胞为视网膜;随后,视网膜细胞将图像信息(尤其是线条和轮廓)转化为神经信号,并传入神经网络;神经信号通过视神经来到前脑的丘脑里;然后,丘脑将这段回路中继到初级视觉皮层;在这里,初级视觉皮层就能将神经信号传输到许多不同的目的地,其中包括被称作“感情中心”的杏仁体、对记忆形成至关重要的海马体和大脑皮层,而大脑皮层又能调控脑内其他的神经回路。坎德尔说,这种知觉的“自下而上加工”是人类通用的。但当我们欣赏艺术时,体内发生的远不只是自下而上加工那么简单。3坎德尔和我继续走着,在另一幅柯克西卡的画前停下——《玛莎·赫希(睡梦中的女人)》(Martha Hirsch (Dreaming Woman))。柯克西卡用暗黄色刻画了一名脸色苍白、内向的人,倚躺在一家维也纳的咖啡厅中——又或许是一间精神病院里?毕竟,看着这幅画,这两个场景都不难想象。

坎德尔说,这就是我们在欣赏艺术时的另一半故事了——我们称之为“自上而下加工”(’top-down process’)。我们能够用引起我们个人共鸣的故事来充实一幅画。

“让我们先回头看看自下而上加工,”坎德尔说。在这个知觉加工过程的每一步,神经回路都在重建,一步步构造出新的视觉图像。坎德尔强调道,所谓“看见”,并非大脑如同照相机一般,将图像“冻结”下来;“看见”是一个由多个不同的脑区共同参与的集合过程。但从眼球传到大脑的信息实在是太多,仅仅靠自下而上的信息加工并不能完全解读这些信息。于是,一个由前额皮层的行政职权控制的自上而下加工就要对其进行协助,合成神经回路并重建神经秩序。在这条大脑的流水线上,我们的记忆则在旁引导视觉分辨。

坎德尔专注地看着柯克西卡的睡梦中的女人。“是知觉的自上而下加工导致了我们对这幅画有着不同的反应,”他说,“因为我们都在各自重构这幅画的背景。我们有不同的阅历,不同的人际交往,以及不同的生活方式,我们的大脑便因此有着细微的差别。”在《洞察内心的时代》中,他写道:“差异既存在于大脑,也存在于基因的构造上,这些差异形成了个体之间不同的表现。与此同时,这些差异也形成了我们对艺术的不同反应。”4坎德尔和我继续缓步于画廊的深色橡木地板上。我问起他的过去,问他过去的生活是否影响了他对艺术的审美。“那是当然,”他说。正是因为他想要弄清楚自己的过去,所以才先是喜欢上了神经科学,然后到神经美学。

1929年,坎德尔出生在维也纳的一个犹太家庭。在他九岁的时候,希特勒领导下的纳粹德国吞并了奥地利。纳粹士兵不仅杀死和流放了犹太人,还洗劫了犹太家庭的房子。他们侵入了坎德尔家的公寓,并把所有贵重物品都掠夺一空:珠宝、银器,还有他最爱的玩具——一部用电池供电的车。他的父亲当时经营着一间玩具店——他被纳粹监禁了数月,直到证明了自己在一战中为德军效劳,才得以被释放。1939年,坎德尔的父母将他和他的弟弟送往纽约,定居于坎德尔的祖父母家中;坎德尔的父母则在六个月之后也住入了他们家。“虽然我的家里人和我在纳粹政权的统治下只生活了一年,但生活在维也纳最后一年的那种迷惘、贫困、耻辱和恐惧,使得那段时间变成了我人生中一段十分重要的时光,”坎德尔在他的自传《寻觅记忆》中写道。

就在纳粹侵袭坎德尔家的那一年,他们也将《穿金衣的女子》从费迪南(Fedinand)在维也纳的宅第里偷走了。费迪南是艾蒂尔的鳏夫,同时也是一名制糖业大亨;他在此之前就已逃到瑞士(43岁的艾蒂尔早在1925年因脑膜炎而去世)。在《穿金衣的女子》(The Lady in Gold)中,记者安妮-玛丽·奥康纳(Anne-Marie O’Connor)描绘了艾蒂尔的亲朋好友过去的生活——他们曾被监禁、强奸,或是被挟持到死亡集中营里。奥康纳写出了纳粹军官是如何在希特勒的统治下,将《穿金衣的女子》转变成纳粹宣传的工具。在1943年的一次市中心艺术展上,纳粹的维也纳行政长官抹去了艾蒂尔的犹太身世,并将这幅画重新命名为《一位女士在金色背景前的肖像》(Portrait of a Lady with Gold Background)。“艾蒂尔象征着历史上最辉煌的时刻之一。但与此同时,她也象征了世界上最严重的一次盗窃:被窃去的是一位女士,乃至一整个民族的身份、尊严,和生命。”

坎德尔和我在一幅柯克西卡为奥地利商人埃米尔·洛文巴赫(Emil Lowenbach)所作的肖像前停下脚步,这是一个眼睛凹陷的悲伤贵族。“我对二十世纪初期的维也纳起了兴趣,因为我想弄明白:怎么会有人一边听着海顿、莫扎特和贝多芬,一边狠狠虐待了我和我的民族,”坎德尔说,“被从维也纳赶出来,就像得了创伤后应激障碍一样。你得牢牢掌控自己的情况,而这有时候就意味着你得对这种情况有完整的了解。”

在哈佛时,坎德尔的专业是现代欧洲历史与文学。他决心弄清楚人们内心充满矛盾的激情。他当时的女友叫安娜·克里斯(Anna Kris);她也是从维也纳来的移民。她的父亲恩斯特·克里斯(Ernst Kris)是弗洛伊德圈子内的一名心理分析师;正是他说服坎德尔转了专业。“他跟我说,如果你觉得知识分子们的历史能够帮你达成目的,你就完全错了,”坎德尔说,“要明白人的内心,唯一的办法就是研究内心。所以,我退了专业,去到医学院,成了一名分析师。除了临床心理医学培训之外,我也选了神经生物学。”

坎德尔说,克里斯关于艺术的写作深深影响了他。“他说,任何一幅画的完成,都需要一个画家和一个观众;画家负责画画,观众负责反应,”坎德尔说。“他指出,观众也能创作,以此重构画家所做的事。显然,将这幅画先创造出来——这个过程中蕴含着更深的创作体验。但是,欣赏一幅画作也蕴含着创作体验——而这种创作体验,论其本身,就是令人愉悦的一个过程。而我们每个人都有着自己的创作过程。我们每个人的自上而下加工都是不一样的。”

所谓“看见”,并非大脑如同照相机一般,将图像“冻结”下来;“看见”是一个由多个不同的脑区共同参与的集合过程。

我不禁对坎德尔感慨道,我们每个人的基因、阅历和记忆共同构建了我们的大脑,其结构又进一步塑造了我们的艺术观,这太有趣了。美原本就存在于观看者的神经系统之中。但我仍然不明白神经科学如何帮我们更好地欣赏艺术本身。如果艺术和光、声一样仅仅是一个来自外界的刺激,它的特别之处又在哪里呢?事实上,如果把艺术体验简化到简单的大脑化学反应,我们是否是在变相地贬低艺术的价值呢?

坎德尔笑着说:“这是很多人文学者都在担心的地方。他们担心这些野蛮的科学家会大摇大摆地闯进艺术界,为大家提供一点视觉和生物学的理解,以此取代传统的审美体验。但我完全不这么觉得。从科学的视角来阐释艺术,并不意味着要剔除其本身的神秘感,而是要帮助我们理解为什么艺术如此美好且难以捉摸。举个例子,如果我们现在已经把性行为研究得非常透彻,甚至清楚地知道性高潮的体验包含了哪几个特定的脑区,那对这些信息的了解会剥夺性爱的愉悦感吗?当然不会。它们只会在理解的基础上,发展出更多的可能性,但是并不会改变最基本的性体验。艺术也是一样的,诉诸科学是为了更好的理解。

坎德尔说,没什么能像艺术这样,让我们可以置身于世界与他人的生活之中。英国神经生物学家、视光学专家森马·泽基(Semir Zeki)是神经美学的先驱,他曾写道:大脑的主要功能就是获取与周围世界相关的知识。艺术是一种特殊形式的知识,因为在理解艺术时,神经系统的所有部分都共同参与。坎德尔解释道:“因为艺术会引起情绪的反应,而情绪又可以引起观察者的认知反应与生理反应,所以艺术引发的是涉及全身的应答。”

我们在席勒的一幅前停了下来。这位郁郁寡欢的奥地利艺术家也曾活跃在克里姆特的圈子里,28岁时死于西班牙流感。我们面前的就是他的自画像。画中赤裸的席勒侧身站着,他的右胳膊环抱着头。席勒借助着水彩打下深深浅浅的棕色,用炭笔的线条勾勒出了一个憔悴而棱角分明的自己,皮包骨头,脸上凝重的表情中充满着控诉。

“我觉得这幅画实在太有意思了,”坎德尔说,“这家伙看上去处在精神崩溃的边缘,这是当代人的生存焦虑。奥地利马上要加入大战,这件事对任何人来说都是巨大的负担。但是我们看不到任何描绘战争的部分——一切都表现在他的身体和表情上。”

坎德尔说,席勒的这幅画本质上是在阐述一个故事;而在人类历史上,故事一直在启发着我们去想象生活的其他可能性。“艺术为我们开了一扇窗,让我们可以体验从未见过或体验过的世界,感受从未有过的情感,欣赏从未见过的绝美,甚至是爱上不可触及的人。艺术为我们创造了美好的幻想人生,”他笑着说,“我们都生活在幻想中。”6坎德尔和我又走回了《穿金衣的女子》,然后找了个地方坐了下来,开始从新的角度讨论这幅画。坎德尔说:“我已经看了它很多次了,但每次都会发现新鲜的关注点,可能是某个角落的装饰,或者是我之前漏掉的哪个元素。”他又补充道,我们的注意力每次都只能够集中在单一的事物上,这就是认知的生物学特点。“结果,你通过观察充实了眼前这幅画。太美妙了,这正展现了你的想象力和创造力是如何运作的。”

坎德尔说,还有另一个元素也参与了我们在脑海中重新创作《穿金衣的女子》的过程。当我们试图在视觉和情感上寻找确切答案的时候,大脑也动用了现存的、对于世界和艺术的理解。坎德尔毕生致力于研究记忆,他写了大量关于学习的神经化学机制的内容,也即学习是如何“显著地增加神经元间的突触连接的数量”,并可能进一步提高我们思考与感知的能力。他说:“我们对一幅画的体验不仅仅取决于面前的这幅画,还有我们对其相关内容的了解(比如它背后的历史)。”

接下来轮到我来分享《穿金衣的女子》最打动我的地方了——的确,我的感动来自于我对于这幅画和创作者克利姆特的了解。不同于她那个颇具维多利亚时代气质的姐姐泰瑞莎,艾蒂儿成功逃离了维也纳上流社会艺术家和知识分子的风月场。与此同时,克里姆特的创作才能到达了高峰,但他却从没能将一份工作坚持到底。克里姆特其人,像一头大摇大摆的熊,一定要把奥地利的统治阶级闹个天翻地覆。他作品中的希腊女神们,摆脱了传统道德观的约束,尽情地展示着自己无所拘束的欲望。1894年,他曾被奥地利文化部任命,为维也纳大学创作三副主题为“光明战胜黑暗”的顶棚画。克里姆特最终的作品《哲学、医学与法律》(Philosophy, Medicine, and Jurisprudence),呈现出了无数赤裸的肉体、一只巨大的章鱼、各式骨骼骷髅,以及女祭师漂浮在宇宙点点星光中的幻影。奥地利当局本期待着这些壁画可以用人类的理性之光驱散混乱中的黑暗。当他们后来看到与他们的期望截然相反的作品时,当即拒绝展出。

克里姆特对当局非常反感。“去他妈的和谐,”他向朋友贝尔塔·祖卡坎德尔(Berta Zuckerkandl,曾在维也纳举办先锋文学沙龙)抱怨道。“我不想干了。”卡尔·休斯克(Carl Schorske)在权威历史著作《世纪末的维也纳》(Fin-De-Siecle Vienna)中记录了当时克里姆特的回应。休斯克在普林斯顿大学任欧洲文化研究的负责人多年,于2015年逝世,他曾写到,克里姆特的极度沮丧都表现在他的作品里。休斯克写道:克里姆特经历了一个“自我重构”的阶段。他早期面向公众的作品中,有着针对压迫的强烈愤懑。“但后来,他退回了更私人的领域,主要面向维也纳上流社会进行创作。”

公众领域的不如意让这位政治艺术家退回了私人空间的乌托邦,不知为何,这个故事深深地触动了我。在艺术和科学中不顾一切去追寻赤裸裸的真相,这种叛逆中的英雄心总让我心潮澎湃。所以,这位反叛者的从始自终的失败让我充满了悲伤。与坎德尔不同的是,我没有在二战的恐惧中成长的经历。生长在加州郊区的我,赶上了战后婴儿潮的末班车,被这个年代的保守压抑到不能呼吸,至少对于我来说是如此。我和坎德尔的成长经历并没有任何可比性,但是我们都可以感受到克里姆特作品的强大能量,虽说我们所看到的都是各自大脑加工后呈现的画面。

我们在新画廊见面之前,我常倾向于科学界和艺术界评论家们的意见,即神经美学将艺术体验简化成了“神经回路的程序化应答”,某评论家为坎德尔的《洞察内心的时代》留下了如此的评价。他们认为,社会和文化因素在欣赏与理解艺术时发挥的作用完全被忽视了。与坎德尔在画廊里度过的这个下午,却颠覆了这些观点。

社会文化因素通过塑造大脑、情感和认知,极大地影响了我们对艺术的理解。《穿金衣的女子》在这一点上有着不可否认的象征意义。在欣赏这幅画时,知识仿佛一剂灵丹妙药。同名电影在2015年上映,讲述了画像重回生活在洛杉矶的艾蒂儿侄女——玛丽亚·阿特曼(Maria Altmann)——的故事,这部电影将这幅作品带到了主流观众的视线内。得益于电影中动人故事的推动,2015年的“古斯塔夫·克里姆特与艾蒂儿·布洛赫-鲍尔(Gustav Klimt and Adele Bloch-Bauer)”成了新画廊有史以来最受欢迎的展览。

我曾经也认为,神经科学把艺术制作成了实验台上冷冰冰的标本。但和坎德尔一起看着这些画像,我与它们之间的距离仿佛近了许多。他告诉我说,艺术之所以重要,在于它像一面镜子一样,让我们看到真实的自己和心中所在意的人和事。它让我们能够看到自己是如何不断学习、与人交往,如何逐渐地改变。

但我们准备动身离开时,坎德尔提议说:“试着去艾蒂儿面前来回走一走,你会发现她的眼睛在跟着你,这就是她的魔力所在。”他指的是在观察克利姆特所画的二维图像时,我们的视觉系统会将其处理为三维的人像,但我觉得他想说的不止于此。克里姆特把自己所认识的艾蒂儿呈现给了我们,她的目光所及之处似乎都留下了无尽的忧伤。这种情感体验虽极为私密,却感觉非常普遍。艺术,正如这位科学家向我呈现的,为我们开启了通向世界的大门。

翻译:Leon、阿莫东森、Xizi;编辑:酒酒、EON