我们的记忆不是自己渐渐消逝的。其实,从记忆形成的那一刻起,大脑就不断编辑着我们的回忆。

经过几十年专注于研究大脑如何获取信息,人们得到了这样的结论:短期记忆在大脑中被编码成了神经元活动的不同方式,而长期记忆对应着神经元联结方式的改变。

然而,大脑如何遗忘,却被记忆研究者遗忘了。“我一生中经历的绝大多数事情——我现在正经历的自己对身边事情有意识的状态——等到80岁,几乎都不会记得。”迈克尔·安德森(Michael Anderson)说。他在剑桥大学研究记忆,并从上世纪90年代起关注遗忘。“神经生物学领域怎么从来没把遗忘当回事呢?”

“没有遗忘,便完全不会有记忆。”在蒙特利尔麦吉尔大学研究记忆与遗忘的奥利弗· 哈尔特(Oliver Hardt)说。如果我们把一切都记住,他说,大脑就一直被多余的记忆淹没,导致效率低下。“我认为大脑是个无序的编码设备。”每天晚上,人们能很轻松地回忆白天那些平凡无奇的事情,巨细靡遗,然而过了几天、几周,就忘得差不多了。

他认为原因在于大脑没法立即分辨信息是否重要,只好在一开始尽量记得越多越好,然后逐渐忘掉绝大多数事情。“遗忘起到过滤器的作用。”哈尔特说,“它过滤掉了大脑认为无关紧要的东西。”

近几年,一些实验终于慢慢揭开了这台过滤器的工作原理。

记忆迷踪

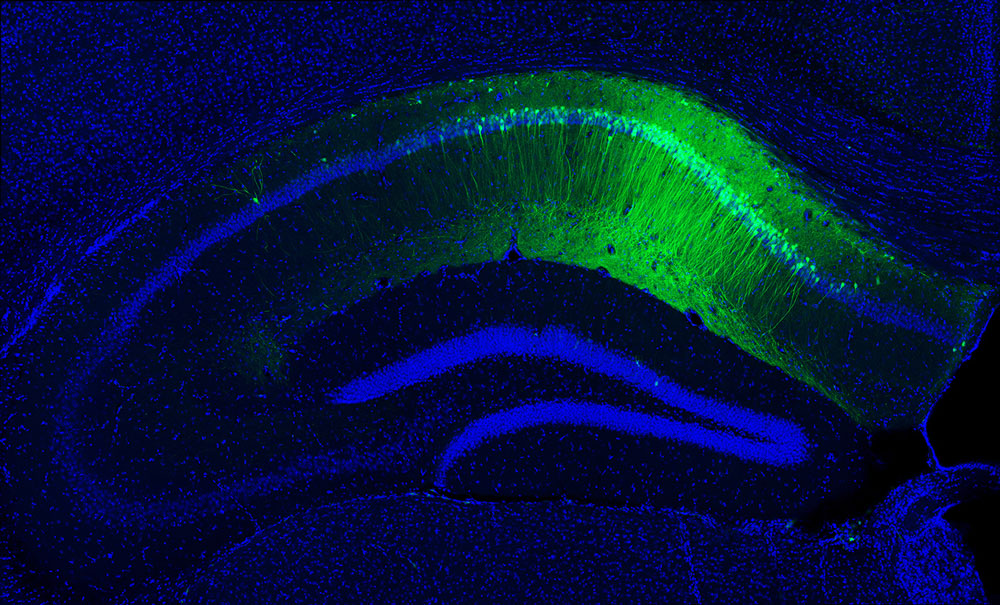

记忆是一个复杂的主题。最主要的原因在于,从海蛞蝓、昆虫这些简单的生物到人类等拥有复杂大脑的动物,都拥有记忆。各异的神经系统结构,可能导致记忆运作方式的不同。而且,即使同一物种也可能拥有多种类型的记忆,它们由不同的脑区负责,却又交织杂一起。以哺乳动物为例,新近获取的记忆通常依赖于海马体,而更长期的记忆则需要多个大脑皮层区域的参与。不同类型记忆的内在机制也不尽相同。

这种多样性让人们渐渐意识到,遗忘,即记忆的功能性丧失,也可能有不止一种形式。以往有关遗忘的理论大多强调相对被动的过程,将记忆的丧失看作是这些记忆的物理痕迹(一些学者称之为“印痕”)的自然瓦解,或变得难以访问所导致的。典型的印痕(engrams)可以是脑细胞间的某种相互联结,约束着它们以特定的方式放电。这种遗忘过程可能包括编码记忆的神经元之间联结的自发性衰退,这些神经元的随机死亡,负责巩固稳定记忆的系统的故障,还有环境提示等帮助我们读取记忆的因素的消失。

然而现在,研究人员正在更加关注主动擦除或隐藏那些记忆印痕的机制。

内在遗忘

2017年,罗纳尔多·戴维斯(Ronald Davis)和钟毅发表论文,正式定义了一种形式的主动遗忘,叫做内在遗忘(intrinsic forgetting)。内在遗忘与一个特定的脑细胞子群有关,它们能够抹去记忆细胞中的印痕——戴维斯和钟毅随性地取名为“遗忘细胞”。

这个想法源于戴维斯,他是佛罗里达州斯克里普斯研究所的一位神经科学家。他和同事在让果蝇接触某种臭味的同时,对它们施加温和的电击。果蝇很快学会了将臭味与电击联系起来,并躲避臭味。

戴维斯及同僚观察了果蝇大脑中一群叫做蕈形体神经元的细胞,它们不断相互输送神经递质多巴胺。他们发现多巴胺在记忆中扮演着双重角色,既形成记忆,又帮助遗忘。他们训练果蝇,并阻断了针对蕈形体神经元的多巴胺释放,三小时后,果蝇的记忆水平提高了一倍。

戴维斯及同僚的解释是,一旦新记忆形成,以多巴胺为基础的遗忘机制就开始抹除它。戴维斯认为遗忘细胞能对创造记忆印痕的结构性变化进行逆向操作,从而“擦掉”记忆。遗忘细胞有一种复原到记忆形成之前的状态的自然倾向,除非这段记忆出于某种原因被认为是重要的——在这种情况下,印痕通过某种巩固过程得以保存,记忆与遗忘之间达成平衡。

“或许大脑注定要遗忘信息,这是大脑的运行机制。”戴维斯说。他指出,大脑的某处可能存在一种判断机制,当遇上值得长时间记忆的东西时,它才会决定废止遗忘过程。

清华大学的神经科学家钟毅和他的队伍也成功地操控了小鼠的遗忘。他们于2016年发现,许多情况下,当海马体神经元中一种叫做Rac1的蛋白质被抑制时,记忆的保存时间从不到72小时延长到了至少120小时;增强Rac1的活性则会让记忆在24小时内烟消云散。钟毅及同僚较早的研究显示,Rac1在果蝇的几种形式的遗忘中也起到类似作用。

在2017年合作撰写的综述中,戴维斯和钟毅主张这些发现都表明了以多巴胺和Rac1为媒介的细胞过程能够不断削弱新形成的记忆。“从这个角度来看,被内在遗忘机制操控着的遗忘也许是大脑的缺省状态;内在遗忘可能长期在一个较低的水平发生着,慢慢地移除每一段新近获得的记忆,虽然它的强度可能受制于一些内在和外在因素的调节。”他们写道。

新神经元,旧记忆

神经新生(neurogenesis),即大脑中新神经元的诞生,似乎是另一种可以导致特定形式的遗忘的细胞过程。

神经新生与记忆和遗忘的关系很复杂。早先研究显示神经新生对于新记忆的形成至关重要:动物实验显示,抑制海马体中神经新生的药物能够干扰新记忆的形成,而在学习新任务之前注射增强神经新生的药物,则有助于学习过程。

然而,多伦多大学及病童医院的神经科学家保罗·福克兰(Paul Frankland)和同事们在小鼠实验中发现,神经新生对记忆不只有积极作用。

他们在实验中首先让小鼠通过任务训练创造新记忆,几小时后再用药物提高它们的神经新生水平,以检测海马体中新神经元的整合是否会影响既有记忆的稳定性。约一个月后,福克兰的团队发现相较于神经新生没有被增强的对照组,这些小鼠对训练的回忆情况要糟糕很多。

福克兰推测神经新生会让从海马体中读取既有记忆变得困难重重。如果新增加的神经联结与保存旧记忆的回路重合,旧的印痕可能受损,或者让旧记忆与新记忆混淆不清。福克兰把这种情况比作电路维修:“一旦你开始重新连线,旧电路中的任何信息都可能降解。”

今年早些时候发表的一项后续研究提供了支持此理论的证据:海马体神经新生对相对新近的记忆有着更为显著的负面影响,而久远的记忆似乎不受损害。久远记忆对这种效应不敏感的原因在于,福克兰解释道,大脑能够将重要的记忆逐渐从海马体转移到皮层,进行长期存储。因此,海马体神经新生对于一星期前的记忆的摧毁性远大于几个月前甚至几年前的记忆。

事实上,福克兰还注意到神经新生造成的海马体回路重塑所导致的遗忘,要比戴维斯和钟毅观察到的以多巴胺和Rac1为基础的内在遗忘缓慢得多:新生的神经元要花费数星期创造新联结,随后才能为遗忘过程做出贡献。

被遗忘的记忆去哪了?

不论记忆由于何种机制被遗忘,它们之后又去哪了呢?它们是否不留一丝痕迹?还是以某种我们无法通达的形式持存着?

卡林-亚格曼夫妇(Robert Calin-Jageman和Irina Calin-Jageman)于去年发表的研究似乎提供了一系列答案,至少针对部分类型的记忆。他们在伊利诺伊州河岸森林的多米尼加大学掌管着一所行为神经科学实验室。两人曾研究了十年海蛞蝓如何形成记忆,最近他们将注意力转向研究这种动物遗忘的神经科学。

在实验的第一阶段,卡林-亚格曼夫妇让海蛞蝓身体的一侧对电击“敏感”,另一侧则保持原状。也就是说,他们教会海蛞蝓受到训练的那一侧身体产生更强烈的反射式反应。经过一周的休息,海蛞蝓遗忘了习得的反应之后,身体两侧对电击的反应又变得均衡了。

然后,研究者再用一轮中等强度的电击刺激海蛞蝓的记忆。“提醒”的次日,他们发现和第一阶段一样,先前受过“敏感”处理的那一侧身体比未经训练的一侧反应更大。这一差异意味着在动物大脑的某处,还残留着一些“记忆碎片”。“神经系统将从前痛苦的经历编码储存,导致了动物行为变化。”罗伯特·卡林-亚格曼说。

“这说明在受过训练的那一侧,还留有一些先前敏感化的记忆的碎片。”他说,这暗示了“大脑里一定有什么潜在的东西”保存了关联。甚至一周后(相对于海蛞蝓一年的生命已经是很长的时间了),它的大脑还不能回复到获得记忆之前的状态。“我们的成果证明了遗忘不只是记忆的被动衰退。”艾瑞纳·卡林-亚格曼说,“一切都不只是逐渐消退,或彻底不见。”

为了寻找还有什么从遗忘过程中“幸存”下来,卡林-亚格曼夫妇及同僚观察了海蛞蝓两侧大脑的基因表达,尤其是先前实验中识别出的与记忆存储相关的1200个基因。结果,其中的11个基因在海蛞蝓大脑的一侧仍有活性,在另一侧则没有,虽然它们已经显然忘记了电击。

目前还不清楚这11个基因为什么仍然活跃,以及它们有什么功能。我们也无法确定它们的活跃与被遗忘的记忆直接相关,研究者需要操控这些基因才能给出答案。但这些基因与记忆相关的可能性,无论是参与了保存印痕还是抹除印痕的工作,都已经让卡林-亚格曼夫妇无比兴奋。

卡林-亚格曼夫妇还有进一步的发现,他们观察到海蛞蝓体内一种叫做FMRF氨基化合物(FMRFamide)的神经化学物质的表达有所增强。FMRF氨基化合物对海蛞蝓的意义,就像多巴胺之于哺乳动物。这样一来,FMRF氨基化合物的分泌可能是为了扰乱记忆,这与戴维斯在果蝇的内在遗忘中观察到的多巴胺变化类似。

操控记忆

似乎和消化、排泄一样,遗忘是一种生理过程。这让罗伯特·卡林-亚格曼很激动,因为这意味着我们可以(至少在理论上)对遗忘“上下其手”。他谨慎地推测道,如果在人体中也有类似的作用,未来的科学家或许能够帮助人们快速遗忘痛苦的记忆,而让美好的记忆长存。

对遗忘过程的操控也许终将被运用于阿兹海默症等神经退化疾病,以及其他多发于老年人的认知衰退,它们也会带来过度遗忘。或许,创伤后应激症患者(他们被特定的想法攫住)的病情也能得到缓解。“一旦揭开了大脑遗忘的真相,我们或许就能削弱那些不好的记忆了。”福克兰说。他还指出受控遗忘或许还可以帮助戒除上瘾。

戴维斯说,受控遗忘在未来究竟有多少应用的潜能,或许取决于我们能否理解透彻主动遗忘的机制。他猜测有一些机制还没有被发现。

在受控遗忘被应用于临床之前,我们还得先仔细思考一下伦理问题。“如果人们可以选择遗忘哪些事情,可能是种很危险的情况。”福克兰补充道,“但如果只是服用药物促进普遍的遗忘,就没什么伦理隐患了。”