研究者发现当工作记忆过载时,大脑有三个脑区会失去原本的协调同步。该发现亦为大脑工作原理的另一个更普适理论提供了新支持。

1956年,著名认知心理学家乔治·米勒(George Miller)发表了在认知领域内引用次数最高的论文之一——《神奇数字7±2》(The Magical Number Seven, Plus or Minus Two)。在论文中,他认为,尽管大脑可以用数以亿计的神经连接来储存人一生的知识,但能在意识中短期储存的事物数量却是有限的——平均来说,大概7个。

米勒认为:无论是一串数字、房间里的物品、一列单词,还是重叠的声响——统统都只有7项可以被塞进所谓的“工作记忆”——这个可供我们的注意力或其它认知过程访问的临时空间。它们在工作记忆中的保留时间也很短:一旦我们不再主动地去想,它们就会被储存到其它地方或者干脆被忘掉。

“感觉就好像它们在一起哼唱,一起哼唱的神经元们在相互交谈。”

Earl Miller

自从米勒的时代,神经科学家和心理学家都一直在研究工作记忆和它小得惊人的容量。他们发现这个容量可能并不到7,而是更接近4或5。他们还研究了人们如何在工作记忆的容量限制下变通,例如将电话号码的数字组合起来记忆(把1,4作为单一的“14”来记忆)、或者创造记忆技巧,从长期记忆中提取π的小数序列。

然而这些研究都没能解答一个最让人迷惑的问题:工作记忆在负载超过这个很低的阈值之后,就会变得不再可靠——这背后的机制到底是什么?科学家们发现:尝试记住更多事物会导致信息退化——神经对信息的编码变得“稀薄”、大脑节律发生变化、记忆分崩离析。在神经疾病患者(例如精神分裂症)中,这个本来就很低的阈值甚至会变得更低。

导致这些故障的机制,直到最近才开始明晰。

3月发表在《大脑皮层》(Cerebral Cortex)上的一篇论文中,三位科学家发现大脑脑区间“反馈”信号的显著衰落可以解释工作记忆为何会在过载时崩解。他们不仅为记忆的功能和功能障碍提供了启发,也为另一个最近很火的,解释大脑如何处理信息的理论——预测性编码(predictive coding)——提供了新的证据。

脑中齐声的哼唱

厄尔·米勒(Earl Miller),麻省理工大学皮考尔学习和记忆研究所(Picower Institute for Learning and Memory, Massachusetts Institute of Technology)的一位神经科学家,联合季米特里斯·皮诺齐斯(Dimitris Pinotsis),他实验室的一名研究员、以及普林斯顿大学(Princeton University)的一名助理教授,蒂莫西·布希曼(Timothy Buschman),想一起弄明白是什么机制把工作记忆的容量限制得那么低。

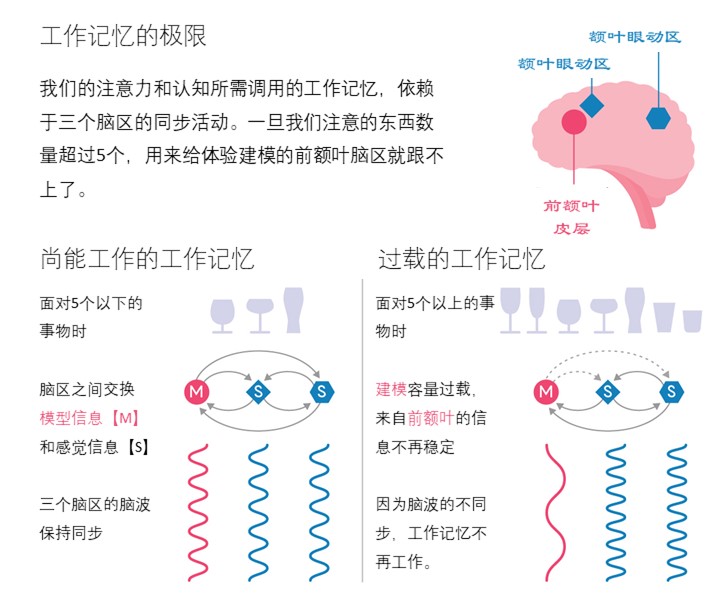

他们已经知道,一个由三个脑区组成的网络会在视觉工作记忆时活跃。这三个脑区包括前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC)、额叶眼动区(frontal eye field, FEF)和侧顶内沟区(lateral intraparietal area, LIP)。但是他们还没有观察过在记得和不记得时,这些区域的神经活动会有什么区别——尤其是在工作记忆超负荷的情况下。

于是他们使用了一个米勒实验室几年前用过的工作记忆测试。在这个测试中,猴子会先看到一组彩色方块(屏1),随后是短暂的黑屏(屏2),然后屏1再次出现,但其中一个彩色方块改变了颜色。猴子需要找到这一个变色的方块。重要的是:有时,方块的数量会比工作记忆的容量要小,有时则比工作记忆容量要大。猴子脑内的电极会在猴子做任务时,记录脑波的激活时间和频率。

这些脑波实际上是数以万计的神经元协调一致的韵律——在它们同时活跃与静息时呈现在局域电场中。当两个脑区呈现出在时间和频率上都一致的韵律振荡时,两个脑区被称为“同步”。“感觉就好像它们在一起哼唱,”米勒说,“一起哼唱的神经元们就在相互交谈。”

米勒和他的同事在最新的研究中,重新挖掘了之前在猴子脑中收集的振荡数据,以寻找这个由三个部分组成的记忆系统如何工作的线索。他们建立了一个详尽的机理模型,在模型中,他们基于之前的研究,对该系统结构和活动做出一些假定,例如不同神经元集群的位置和属性(比如说它们是兴奋性还是抑制性神经元),还有振荡的频率是多少等等。研究者随后为不同脑区如何互相“交谈”提出了数个互不兼容的假说,这些假说之间的差异包括对话的方向和强度。他们比较了模型的计算结果和实验数据,以此确定哪个假说最有可能是对的。

他们的模型确认了三个脑区的活动——就像三个人在做复杂的抛接球杂耍。前额叶皮层似乎在脑中为外部世界建立一个模型。它将这个模型用“自上而下”的反馈信号传达给低层级的脑区。同时,额叶眼动区和侧顶内沟区以“自下而上”的前馈方式,将感觉输入的原始信号传送到前额叶的深层区域。通过比较自上而下的模型信号和自下而上的感觉信息,大脑可以根据两者的差别搞明白身体在经历什么,由此调整自己的内部模型。

米勒和他的同事发现,当所需记忆的方块数量超过猴子的工作记忆容量时,源自前额叶皮层的自上而下反馈信号便崩塌了。而来自另外两个脑区的前馈连接却还在持续传输。

根据研究者的理论模型,反馈信号的衰弱导致脑区间同步的减弱。失去了来自前额叶皮层的预测性信号,工作记忆的网络不再同步。

模型的更新

但为什么自上而下的反馈那么容易受所需记忆的事物数量影响呢?研究者们提出的假说是:来自前额叶皮层的模型信号实质上反映了一组对“我将感知什么”的预测,在本研究中,这个预测就是工作记忆中保持的事物的内容。“举个例子,当你阅读这句话时,你会对当前的单词、短语和句子有一个预期,”伦敦大学学院神经科学家,卡尔·弗里斯顿(Karl Friston)在邮件中写道,他并未参与该研究,“对当前句子的预期有所表征,意味着你对过去和未来也有潜在的表征。”

“有时系统根据的是它的记忆,而非正看到的东西,来做出决策。”

Dimitris Pinotsis

许多神经科学家相信,大脑在进行日常的认知和指令活动时,非常依赖这种对感觉信息的“预测性编码”。米勒和他的同事提出理论认为,当在工作记忆中所需记忆的东西太多时,对这些东西的预测难以被编码进前额叶的反馈信号中。最终,反馈信号崩溃,工作记忆系统也因过载而故障。

米勒和其他科学家的实验室正在努力揭示,脑波的相互作用是否在工作记忆中发挥更重要的角色。在工作记忆的传统理论模型中,人们更强调单个神经元的发放率。他们也正在探究为什么工作记忆的容量为四到五而不是其它。米勒认为大脑就像玩抛接的杂耍演员,在工作记忆中,一次在手上只能握一个球,其它几个球则抛在空中,轮流接住,抛起。“这意味着工作记忆中的所有信息都得被塞进同一个脑波中,”他说,“当这个脑波的容量用满时,你也就达到了工作记忆的极限。”

“如今的问题是下一步做什么,”法国国家科学研究中心的鲁芬·旺吕朗(Rufin VanRullen)说,他认为该研究中的理论建模和结论“很有力”,不过还需要更多实验数据的验证,“我们需要深入大脑内部,寻找更多直接证据支持这些联系。”

这些研究的潜在回报很大。实验证据对预测性编码模型的支持与巩固不仅将加深我们对工作记忆以及大脑如何运转的理解,还会让我们搞懂神经疾病患者的记忆系统哪里出了错。而且,根据弗里斯顿的说法,他还能为我们理解所谓的“智能”——甚至是“自我”,提供更多至关重要的启示。不说别的,对大脑的反馈连接的功能加深理解首先就能让人工智能研究向前迈进一大步。目前的人工智能算法大多关注前馈信号和分类任务。“但是有时系统根据的是它的记忆,而非正看到的东西,来做出决策。”皮诺齐斯说。