死亡很早就进入了大卫·凯斯勒(David Kessler)的人生。当他母亲去世时,他才13岁。母亲的离去促使他决定从事姑息治疗(palliative care)的工作。他后来与该领域的核心人物——精神病医生伊丽莎白·库伯勒-罗斯(Elisabeth Kübler-Ross)进行了合作,罗斯医生曾提出过悲伤的五阶段(five stages of grief)模型。凯斯勒常在演讲中谈到他母亲的死亡,并提醒听众,没有人可以幸免于失去的苦痛;当时,他相信经过这种经历的洗礼,极度悲伤的体验已留在他的人生经历之后,而非前头。

然而四年前,他的家庭又遭受了一重悲剧。当时,凯斯勒(Kessler)完全被击垮了。他发现,了解悲伤是一回事,经历悲伤又是另一回事。尽管他的人生旅程艰苦而漫长,他却有了一个重要的新发现:他意识到,库伯勒-罗斯的开创性体系还不够完善。在库伯勒-罗斯家人的允许下,他在她的五个悲伤阶段后,新增了第六个阶段。他认为,第六阶段对于疫情中我们共有的悲伤经历而言十分重要,对于每一个失去亲人的个体也十分重要。

凯斯勒人生中悲剧的出现,和大多数悲剧一样,毫无预兆。当他的儿子理查德(他于2000年收养的两个男孩中年纪较长的一个)打电话告诉他,21岁的弟弟大卫已死亡时,凯斯勒还在巡回演讲之中。这两个孩子的童年悲惨而痛苦。凯斯勒说,童年的经历一直困扰着大卫,以至于他去世时还在服药。凯斯勒在书中描述了他听到儿子去世后的感受——就像沉到了海洋的最深处。并且,他知道他会在深渊里呆上一段时间。他知道他会经历库伯勒-罗斯所描述的各个阶段——否认、愤怒、讨价还价、沮丧和接受。他知道这几个阶段的发展不一定是线性发展。他无法预测恢复需要多久,但他还知道,他会在不同阶段之间来回反复。

他没有预想到的是,直到他自己亲身经历后,他才意识到悲伤还存在着第六阶段。“我发现还有一些东西,超越接受阶段之外的东西”,他从洛杉矶的家中打电话告诉我,“那就是寻找意义:也许可以从我的悲伤中发现一些有意义的事情。”

他强调,他并不是说要在大卫的死亡中找到任何有意义的东西。“我们不是要在死亡中寻找意义——那里没有意义。我们要从死者的人生中寻找意义,去了解他们如何塑造了我们,或者通过研究他们的死亡来让他人拥有更安全的世界。”换句话说,寻找意义是一件人们失去至亲至爱的人后可以做的事情。这就是那些留下来的人们,将离去的个体存在融入到他们生活中的方式,也是用那些失去来改变他们的方式,更是让他们更好地应对失去的方式。

凯斯勒认为,许多个人层面的悲伤体验,和我们因新冠疫情而产生的共同体验是相似的。“许多人说他们心情沉重,非常难过,他们所描述的其实就是悲伤(grief)。”他说,“我们正在为失去的世界感到悲伤:我们的生活、我们的日常、我们的交往、我们的工作,一切都变了。变化实际上就是一种悲伤——悲伤是我们不想要的变化。”

就像每个人经历的失去一样,现在全世界都处于库伯勒-罗斯所描述的悲伤阶段。有些人在否认正在发生的事;有些人对此感到愤怒;有些人试图讨价还价;还有许多人感到沮丧和忧郁;而最终,我们必须接受我们永远无法回到过去的这一事实。而且,之后还会出现第六个阶段:寻找意义。的确,悲伤的阶段不是按时间顺序排列或以线性关系递进的,从悲伤的一开始我们就能看到这种意义追寻的迹象。凯斯勒说,当悲伤行将结束时,我们便需要从中寻找意义。“我们会问,这段经历意味着什么,我们能从中得到哪些创伤后的成长?”重要的是,寻找意义“通常也是抚平内心伤痛的方式”。

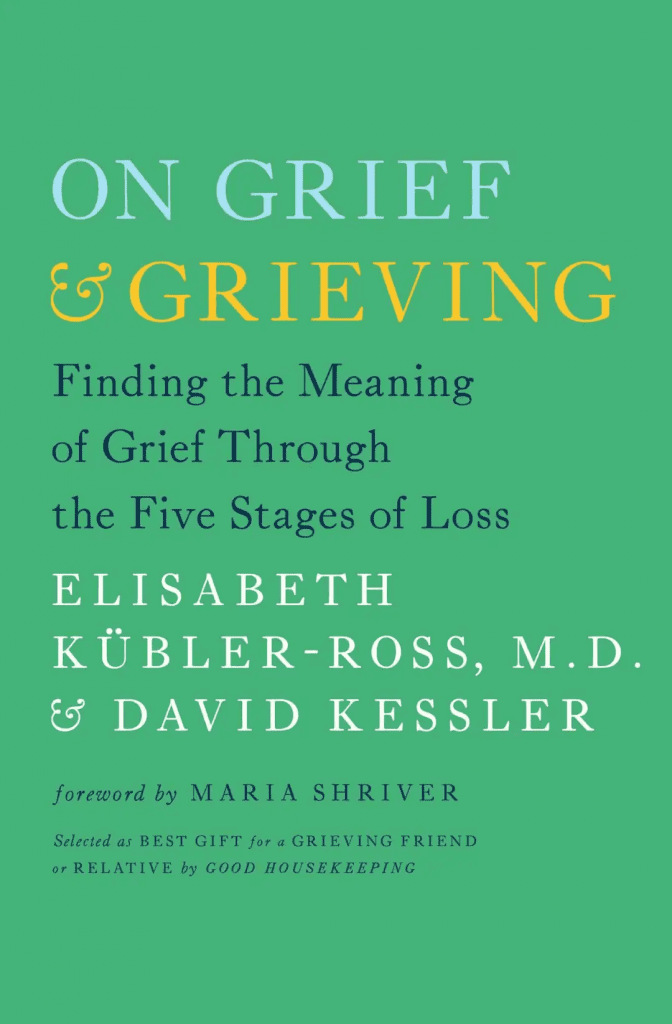

凯斯勒认为,库伯勒-罗斯(于2004年去世)也一定会认同他的观点。他们两人曾在1995年会面,并合作编写了一本名为《当绿叶缓缓落下》(On Grief and Grieving)的书。在书中,他们谈到了悲伤五阶段是如何被大众曲解的。但是,正如凯斯勒现在所体会的那样,直到他经历了丧子之痛后,他才终于找到问题的根源。

这一切之所以很重要,是因为北半球的人并不了解悲伤为何物。“我正在传授的,是当代人们的曾祖父母非常了解的东西,”他说,“现在有些人认为经历悲伤的整个过程只要花三个月的时间,甚至三个星期。”他说,在过去,无论你需要多长的时间进行哀悼,都是被社会允许的——事实上,悲伤的余波永远不会停息,只会改变。“但是我们生活在这样一个时代——我们被叮嘱你需要用这些时间来怀有这种感受,之后你就会没事了。”

在这个反悲伤(grief-adverse)的社会中,我们可能会失去的是悲伤所带来的个人成长。“我们都在谈论创伤后的压力(post-traumatic stress),但我想说,创伤后的成长才是更常见的东西。”他认为,我们要认识到伴随失去的成长的存在,也要去了解这种成长可以为我们做些什么。

在我看来,他的观点非常有道理。当我采访那些经历过丧亲之痛的人们时,我经常注意到,他们若是寻找到了凯斯勒所说的意义,或者能直面丧亲带来的痛苦与改变,他们会拥有更好的心理状态。当我和我的姐姐都还是孩子的时候,她就离我而去了。我知道,从那以后,我的生活就被彻底改变,并且被赋予了新的意义——我简直无法想象,如果没有那段经历,我会变成怎样的人。

这又将我们引向下一个问题:愧疚感(guilt)。如果我们作为丧亲之人,从这种失去中获益,我们一定会对此感到内疚。但我们不应该这么想,凯斯勒说,我们并非主动选择失去我们所珍惜的人。他们的死亡是我们无法改变的。我们可以改变的是,失去了他们之后,我们的生活方式。如果放弃我们获得的成长可以让他们起死回生的话,我们会毫不犹豫地放弃;但重点是,这是我们绝对做不到的一件事。而且,我们必须记住,离去的人会希望我们因为他们而在生活中找到意义。“以前,我儿子为我所做的事感到骄傲。他一定也会为我的研究因为他而找到了一个新的维度感到高兴。”凯斯勒说道。

凯斯勒说,悲伤的底线是:不管你如何悲伤,多么悲伤,都没有错。正如我们每个人都不一样,每个人的悲伤也是不一样的;对于不同悲伤,我们的需求是不同的——我们在应对疫情带来的悲伤时,似乎也是这样。经历悲伤的过程也是极度孤独的:以前从未经历过悲伤的人们会希望其他家人能在此时提供帮助。但实际上,当每个人都在经历悲伤时,往往无法互相安慰。作为一个悲伤的人,有时你能做到的,就是活下来。

这又将我们引向下一个问题:愧疚感(guilt)。如果我们作为丧亲之人,从这种失去中获益,我们一定会对此感到内疚。但我们不应该这么想,凯斯勒说,我们并非主动选择失去我们所珍惜的人。他们的死亡是我们无法改变的。我们可以改变的是,失去了他们之后,我们的生活方式。如果放弃我们获得的成长可以让他们起死回生的话,我们会毫不犹豫地放弃;但重点是,这是我们绝对做不到的一件事。而且,我们必须记住,离去的人会希望我们因为他们而在生活中找到意义。“以前,我儿子为我所做的事感到骄傲。他一定也会为我的研究因为他而找到了一个新的维度感到高兴。”凯斯勒说道。

凯斯勒说,悲伤的底线是:不管你如何悲伤,多么悲伤,都没有错。正如我们每个人都不一样,每个人的悲伤也是不一样的;对于不同悲伤,我们的需求是不同的——我们在应对疫情带来的悲伤时,似乎也是这样。经历悲伤的过程也是极度孤独的:以前从未经历过悲伤的人们会希望其他家人能在此时提供帮助。但实际上,当每个人都在经历悲伤时,往往无法互相安慰。作为一个悲伤的人,有时你能做到的,就是活下来。

凯斯勒说,他经常被问到的一个问题是:哪种失去最糟糕?“人们会问,是失去孩子,还是失去伴侣?我总是会说:自己经历的总是最糟糕的。”

但若是这样的话,凯斯勒的书所传达的积极信息就是,受到最大的收获也可以是你自己。他和我讲过一个故事:有一次他在一家大酒店的会议上讲话,周围的房间里也在举行其他会议。“会议结束后,酒店的一位保洁员走过来问我:‘您的团队在做什么呢?刚才您的会议室里传出了很多笑声。’”凯斯勒说,曾经坠入过绝望深渊的人,会在享受生活时拥有最多的选择。“当你穿过了最深的山谷,你一定会懂得欣赏这最高的山峰带给你的美景。”而现在,我们就在一起穿越最深的山谷,这对我们来说无疑是一个很好的消息。

*编者注:大卫·凯斯勒的网站是grief.com,他的书《寻找意义:悲伤的第六阶段》(Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief)由企鹅兰登(Penguin Random House)发行。

作者:Joanna Moorhead | 封面:Abigail Goh

译者:大智智智智 | 校对:eggriel

编辑:山鸡

原文:https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/jan/17/finding-meaning-in-the-life-of-a-loved-one-who-dies-is-part-of-grief