导语 / Introduction

在死于痴呆症之前,亚历克斯·戈弗雷(Alex Godfrey)的祖母曾瞬间恢复清醒,向亚历克斯详述了自己年轻时的故事。这样的事情能让我们对大脑的工作机制有更深刻的理解吗?

一切都要从红果冻说起。1999年,83岁的沃德·波特菲尔德(Ward Porterfield)在南达科塔州拉皮特城的一家疗养院度过了圣诞。三年前,他被诊断患有痴呆症。沃德精神混乱,失去了判断力,并最终失去了辨认自己女儿的能力。他的女儿凯在描述最后一次探访时说:“当我进门时,他根本不认识我。那个圣诞,他拒绝进食。最后我对护理人员说:‘给他一些果冻,他喜欢果冻。要红果冻。’然后他看向我,目光深邃,说:‘所以我想果冻就是我的最后一餐了。你想让我挨饿,嗯?’那一瞬间,我愣住了。”

凯惊讶于父亲话语的连贯性,而这回答的语气无疑也包含了父亲干巴巴的幽默。那天晚上晚些时候,护士告诉凯,当孩子们来唱颂歌时,眼泪顺着沃德的脸流下来。回忆起这些,凯变得很激动。“别哭。”一位护士告诉沃德。沃德看向她。“如果你能感同身受,你也会哭的。”他说,”这将是我听到的最后几首圣诞颂歌了。”

第二天早上,当凯再去探访时,沃德立马认出了她。之后的两天,他们促膝长谈。“他的心智被夺走了那么多年。”凯回忆道,“然后突然之间,它就重返躯体了。”之后,沃德失去了意识。两天之后,他去世了。

凯·波特菲尔德认为,这是一个临终清醒(terminal lucidity)的案例,即由于痴呆症等神经退行性疾病,大脑在很长一段时间(通常是很多年)内运行异常的人,突然重获正常认知并与他人流畅互动的现象。这些反应可能涵盖从无言但情绪化的交流,到大量记忆恢复的情况。然后,此人将在几小时到几天内死亡。

这是德国生物学家米夏埃尔·纳姆(Michael Nahm)在18世纪和19世纪的病例报告中了解到的一种现象,并在2009年引起了人们的关注。在纳姆的一篇文章中,这种现象被命名为“临终清醒”。尽管对于临终清醒的兴趣和科学研究(包括问卷调查)在过去十年中不断增加,我们仍不知道它的诱因何在。现在,科学家们希望一组新的研究能够改变当前的窘况。“2015年,我偶然发现了一篇报纸文章也描述了类似的情况,这很有意思。”主导项目的巴兹尔·埃尔达达博士(Basil Eldadah)说,“我像是把它搁置归档了。然后在2017年左右,我从脑海中的文件中把它取了出来。我想:也许我们能做些什么。”

埃尔达达是美国国家老龄研究所(NIA)老年病学和临床老年学部(Division of Geriatrics and Clinical Gerontology)的医疗主管。2018年,他和他的团队邀请重要研究人员成立了研讨会,来整理目前对这一现象的认识。埃尔达达和NIA的研究人员给它取了个新名字——“矛盾清醒”(paradoxical lucidity)。“称之为临终清醒暗示了它是一种发生在去世前不久的现象。”他说,“如果你正在前瞻性地寻觅这种现象,这么说就可能不太好。况且,这个术语在研究中可能不会带来好处。如果你想招募人员参加一项研究,你可能不想告诉他们:‘您好,我们要研究您临死前表现出的一种现象。’”

研讨会的成果是一篇论文*,发表在阿尔茨海默病协会(Alzheimer’s Association)的期刊《阿尔茨海默病与痴呆症》(Alzheimer’s and Dementia)上。论文的结论是,对于矛盾清醒的研究可以“为潜在的神经生物学研究项目和未来治疗的可能性提供洞见”。从那时开始,已经有6项研究收到了资助并正在开展。埃尔达达说:“根据我们从受资人那里得到的初步数据,我认为可以肯定地说这种现象存在,并且可能比我们预期的更频繁,或者比我们之前想象的要多。”

*译者注

我曾亲眼目睹过这种现象,因此并不觉得它很难相信。在20世纪90年代中期,随着视力迅速下降、记忆力逐渐减退,我的外祖母基蒂·刘易斯(Kitty Lewis)在经历了一系列小型中风并被诊断为血管性痴呆症后,搬进了养老院。从那开始,她的行为开始改变——这个举止得体、礼貌热情的女人,几十年来在所处的任何团体都是可靠的一分子。但现在,痴呆症扭曲了她的性格,她变得偏执、咄咄逼人、言辞激烈。她的短期记忆被摧毁了,剩下的记忆都是零散的片段。她几乎要不认识我们(她的家人)是谁,在过去的几年里,她十分愤怒、沮丧和困惑,也不想见人。但无论如何,我们还是探访了她,在她想要求死时陪在她的身边。

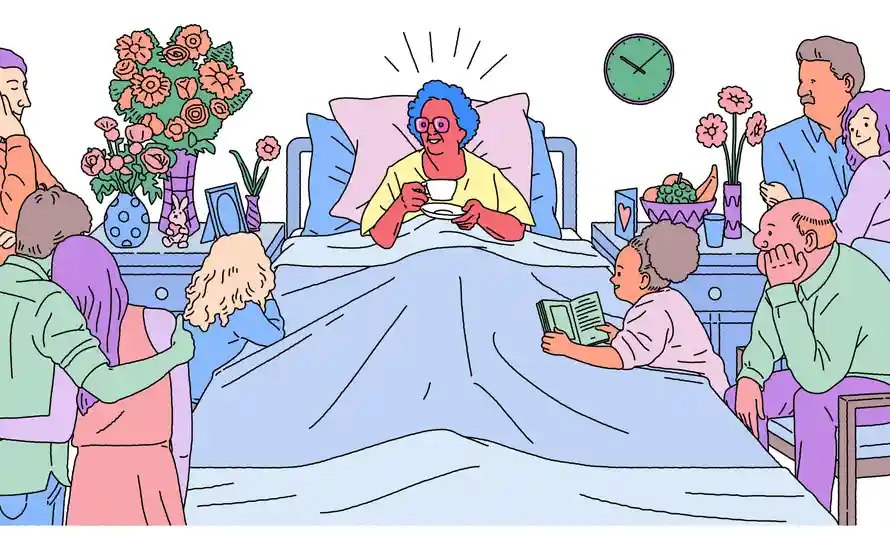

艾力克斯·戈弗雷

然后,在2004年10月,外祖母因尿道感染住院。在一个星期的时间里,她几乎没有了意识,但就在星期天,当我的父母、表亲和我去探望时,她面带微笑地坐在床上,看着我们走进来。在接下来的两个小时里,她笑,开玩笑,表现出正常的认知能力,表达连贯且神志清醒。外祖母一生的记忆又回来了,她甚至向我们讲述了过去的越轨之举,其中有不少都是我的母亲知道的,所以她在听的同时,也在心里悄悄比对外祖母和她的记忆。她风趣、富于表达、充满活力的母亲回来了。“一切恢复得这么突然。”我的母亲回忆,“就像一道闪电劈下后的云消雾散。”那天下午我们离开后,外祖母又回到了半昏迷状态,很快就不再认得我的母亲,几天之内就去世了。

“正是这样的故事激励我们尝试从科学角度作出解释。”埃尔达达说。他的工作正在继续推进。英国重症监护医生、肺科专家山姆·帕尼亚博士(Sam Parnia)在美国工作了15年,现任纽约大学朗格尼医学中心(NYU Langone Medical Center)的医学副教授。他正在主导埃尔达达的一项研究。“如果你同临终关怀护工和保守治疗医生交谈,你就会发现,他们都见过这种现象。”他与我们讨论了临终清醒。“但是,从来没有人正式研究过它,因为没有人想到会有人认真看待这个现象。因此,我想做的是让它得到科学界的承认。”

帕尼亚与纽约市的临终关怀中心合作,计划监测500名临终痴呆症患者。经亲属同意,帕尼亚的团队将监测患者的脑电图(EEG)。“这么做的好处是可以全天候视频录制实验个体在做什么,同时测量他们的脑电波。我们将全面了解这个人的一言一行。”结果可能是突破性的。“如果我们能追踪大脑中发生的事情,”他说,“我们也许就能找到方法来刺激那些不幸处于完全痴呆状态的人的大脑,并尝试通过刺激使他们恢复意识。”

这些清醒发作并不只发生在痴呆症患者身上。“我在癌症患者身上(也)见过这种现象。”拉夫堡全科医生、前英国国家缓和照顾委员会(National Council for Palliative Care)主席马尤尔·拉哈尼博士(Mayur Lakhani)说。一个已经有一段时间表达不清的人突然“能和我及他们的家人进行非常清晰的谈话,谈论他们年轻时想做的事”。

田纳西州诺克斯维尔的按摩治疗师和前医学转录分析师蒂娜·麦克米伦(Tina McMillan)在她患有多发性骨髓瘤的父亲身上看到了这种现象。马歇尔·J. 麦克米伦(Marshall James McMillan)在西弗吉尼亚州的山区长大。他的父亲是个做私酿酒的“酒鬼”。当马歇尔的母亲在1937年死于败血症后,14岁的马歇尔急切地想离开家去“打纳粹分子”。他带着一夸脱的私酿酒来到征兵办公室,让指挥官喝醉到足以让他报名。1944年,20岁的他踏上了意大利的一座矿井,失去了右腿。最终,他获得了紫心勋章(Purple Heart)*和铜星勋章(Bronze Star)*。

*译者注

紫心勋章为美军颁发给受伤士兵的勋章,铜星勋章为美军颁发给英勇作战人员的勋章。

“所以,他不是一个会轻言放弃的人。”蒂娜·麦克米伦说道。这就是为什么在马歇尔的多发性骨髓瘤十分严重时,她的家人选择不向他解释他在临终关怀中心。“当一个人的器官开始衰竭时,血液和大脑中都会出现代谢废物,这与痴呆症很相似。”她解释,“患者会失去真正处理的能力。我与父亲的经历是,我们只得看着他渐渐消失。他变得混乱糊涂。他知道我们是谁,但他几乎完全退出了与我们的互动。他在房间里,却又不在房间里,在他的身体里,却又不在身体里。”

这个过程令人心碎。救护车将马歇尔送到临终关怀中心后,工作人员进行了自我介绍。“厨师长说:‘麦克米伦先生,我是厨房的负责人,你想要什么都可以跟我说。’我父亲说:‘那能给我一杯奶昔吗?’我和管理员站在一起,低声说:‘他有糖尿病,不能给他这个。’她搂着我的胳膊说:‘亲爱的,现在这些都不重要了。’”不久之后,她的父亲开始“有被那些已经死去的人探望的体验。有一天,我走进来,他说:‘看到大厅对面的房间了吗?你的母亲、祖母和姑姑多特在那里叽叽喳喳聊个不停呢。’他说的这些人都已经去世了。”

但某个星期五,马歇尔突然“振作”了起来。那时,他正坐在床上。“我们看到他与某人交谈,脸上回复了往日的神采。兴奋的气氛充满了房间——他做回自己了。他是一个非常非常聪明的人,一个非常敏锐的人类状态评论员。他又开始评论了,”麦克米伦笑着说。其中一名工作人员给他带来了他最喜欢的饮料,但他拒绝了。“现在他意识到了他不能喝奶昔。他说:‘你不能给我这个。’”在接下来的几天里,他恢复了原来的自己,但之后,他再次停止与人互动,陷入“完全彻底的分离”。

这种经历对患者的亲属有深远的影响。对于我的家人来说,和清醒的外祖母在一起的那个午后是纯粹的欢乐,那种欢乐几乎平抚了这么多年的悲伤。目睹这些也让你感到怅然若失,因为它看似并不合理。“这种现象给我揭开了更多可能性。”对于父亲在圣诞节的重新振作,凯·波特菲尔德说,“我不再坚信那些普遍的解释。它使我更相信我们的精神不是物质的东西,也不位于我们的身体之内。也许,它只是个房客,即我们的精神是身体的房客。”

埃尔达达说,这其中的研究潜力无限。“这种现象告诉我们,我们需要重审目前对痴呆症本质的理论和理解。已经有足够多的例子支持“痴呆症是可逆转的”这一假说。因此,问题便是如何做到这一点。”

至少,更深入地了解临终清醒有助于让亲属和护理人员做好情感处理的准备,并让他们知道这不是一个患者正在好转的迹象。“有时候人们认为他们的所爱之人正在好转。”拉哈尼说,“这是虚假的希望,但却又是一个机会,一个重新连接的机会。”

当然,对于很多人,临终/矛盾清醒根本不会发生——我们并不都享有如此精神饱满的决定的奢侈。但是对有清醒体验的人来说,这是无价的。“他努力挣扎了。”波特菲尔德说起她父亲的死,“他离开得并不轻松。但我对那三天的体验真的心存感激。”

作者:Alex Godfrey | 封面:John Holcroft

译者:Ziqi | 校对:阿莫東森

编辑:山鸡

原文:https://www.theguardian.com/society/2021/feb/23/the-clouds-cleared-what-terminal-lucidity-teaches-us-about-life-death-and-dementia