神经科学家们正准备检验他们的意识起源理论:意识即体验到自我存在的认知状态。

有些科学问题实在是太难了,难到我们不知道该如何对其提出有意义的问题,或是不知道谜底能否最终被科学揭示。意识问题就是其中之一:有的研究者认为意识是一种幻觉,还有人认为它无所不在;有些人觉得意识可以被还原为神经元发放的生理基础,另一些人则声称意识是一种不可还原的整体现象。

德州大学奥斯汀分校的计算机科学家斯考特·阿伦森(Scott Aaronson)曾写道,何种物理系统拥有意识“是一切科学问题中最深邃、最迷人的”。他还称:“我找不到任何哲学上的理由,能说服我们这个问题本质上就是无解的”,但是“似乎人类离解决这个问题还十分遥远”。

而现在,一个审核中的新项目有望筛选出一些备选答案。该项目计划通过一系列的实验,把各种意识理论暴露在无情的聚光灯下,并希望至少排除其中一部分错误理论。

如果计划一切顺利的话,实验将在今年秋天启动。初步目标是要让两大主流意识理论的拥护者们在实验计划上达成一致,以便检验两种理论做出的预测。随后,研究者们也要用类似的方式检验其他理论

如果解决意识之谜原本需要一百年的话,我希望我们能缩短到五十年。

戴维·波特吉特(Dawid Potgieter), 邓普顿世界慈善基金会

无论这一由邓普顿世界慈善基金会资助的项目能否缩小“意识如何产生”的答案范围,人们都希望借此建立一种新方法来解决那些复杂而有争议的科学难题。研究者们将会同心协作,同意提前发布判别性(discriminating)实验的方案并尊重实验结果,而不是像过去那样只顾着党同伐异。

基金会的资深项目官戴维·波特吉特(Dawid Potgieter)正在协调各方努力,他说筛选意识理论的持续性工作这才刚刚开始。他计划在接下来的五年里建设更多此类“结构性对抗合作”项目。

他对前景的期望很现实。“我不认为我们可以得到一个关于意识的万有理论,”他说,“但如果解决意识之谜原本需要一百年的话,我希望我们能缩短到五十年。”

觉知的工作空间

几千年来,哲学家们一直争论意识的本质,以及它是否能内在于人类之外的事物中;而到了现代,这些问题的实践意义与道德意义让我们更加迫切地寻找答案。鉴于人工智能越来越复杂,我们将来可能无法仅靠互动(比如经典的图灵测试)来判断对方是机器还是人类。但这是否意味着我们应该给予人工智能道德关怀呢?

我们对意识的理解还会影响动物权利与动物福利,以及一系列与精神障碍相关的医疗和法律层面的问题。近日,50多位神经科学家、心理学家及认知科学家等顶尖学者联名呼吁称,人们应该更加重视研究这一复杂问题的重要性。“不仅意识理论需要在长期积累的经验证据中被严格地检验并反复地修正,”发起人们说,“那些错误观念和无稽之谈也应该被逐个揭穿。”

如果我们连意识(consciousness)的定义都不知道,就难以开展相关的实验。可惜我们连第一步都做不好,因为“意识”这个词有好几种意思。人类是有意识的生物,但我们也可能失去意识,例如在麻醉状态中。我们可以说我们意识到了(conscious of)什么东西——比如笔记本电脑发出的奇怪噪声。但总的来说,意识的性质指的是一种能够体验自我存在的能力,而不仅仅是像机械装置一样记录存在或响应刺激。心灵哲学家们经常用这样一条原则来描述这种能力,即能够有意义地谈论作为有意识的存在是什么“感觉”——即使我们永远不可能在自身之外体验那种感觉。

许多认知过程在有意识的觉知(conscious awareness)的掌控之外发生——也就是说,我们“无意识地”(unconsciously)响应某些信号和刺激。然而,人类心智最显著的特征是,我们能够将片刻的信息、想法或意图作为后续决策与行为的动机保存下来。如果我们觉得饥饿,会反射性地流口水,但我们也可以选择去进食,去橱柜里看看有什么想吃的。

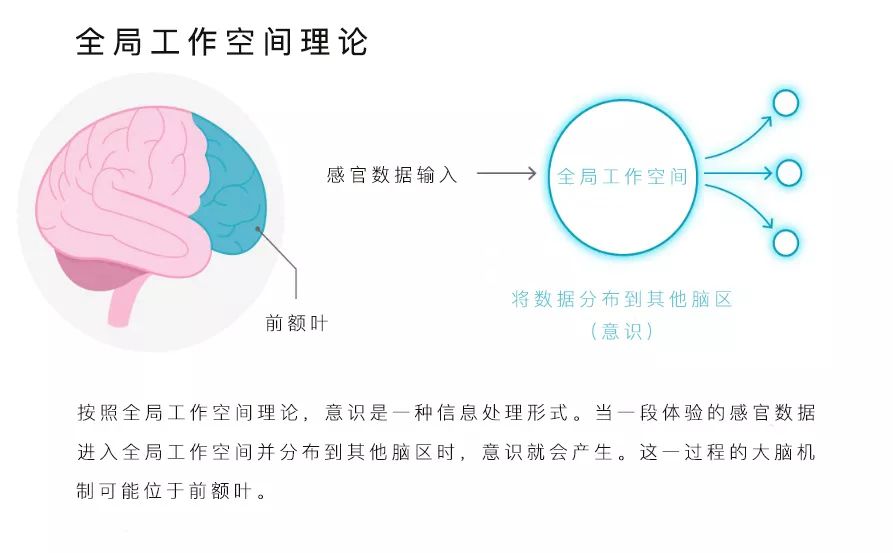

法兰西公学院的认知科学家斯坦尼斯拉斯·迪昂(Stanislas Dehaene)等研究者认为,当我们在大脑的“全局工作空间”(global workspace)存有一段信息,而且这段信息可以被传播到负责特定任务的模块时,有意识的行为就会产生。他说这个工作空间就像是信息的瓶颈:只有当上一个有意识的念头消失后,下一个念头才能取而代之。据迪昂所说,脑成像研究显示这个“意识瓶颈”是一个分布式神经网络,位于大脑前额叶皮层。

如此解释意识的理论被称为全局工作空间理论(GWT)。按照这一观点,意识是由工作空间自己产生的——所以任何能够把信息散布到其他处理中心的信息处理系统都应该具有意识特征。也就是说,意识是一种促发和指导行动的计算。“一旦你有了信息,而且这一信息可以被广泛获取,意识就在此中产生了。”西雅图艾伦脑科学研究所的首席科学家兼所长克里斯托弗·科赫(Christof Koch)说。

然而科赫认为,包括意识在内的所有认知仅仅是一种计算这一观点“体现了当代最主流的错误观念:不就是算法吗,写段聪明的代码就能产生意识了”。假如这种观点是对的,科赫说: “我们马上就会有可以模仿人脑绝大多数特征的聪明机器,并且这些机器会具有意识。”

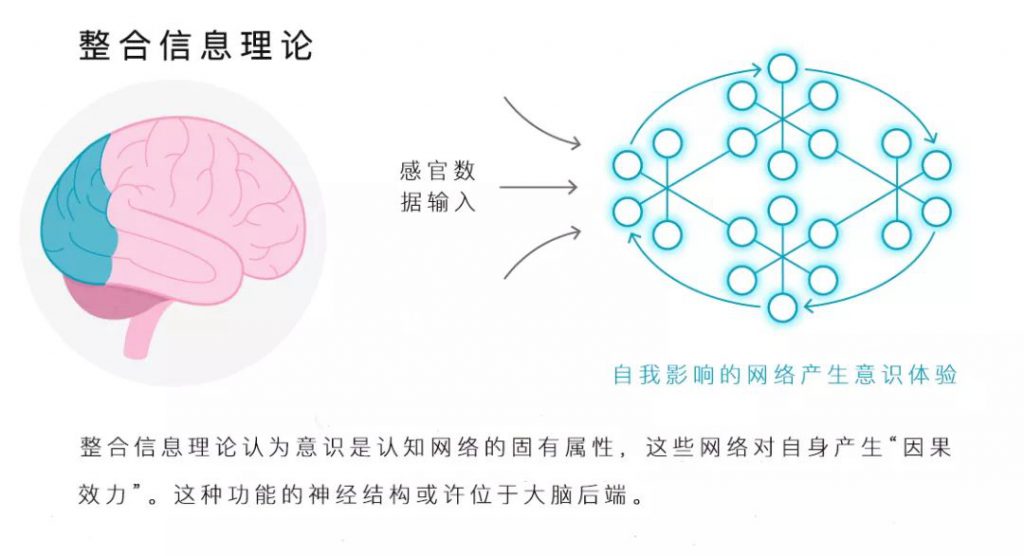

威斯康星麦迪逊分校的神经科学家朱利奥·托诺尼(Giulio Tononi)创立了一种与GWT相竞争的意识理论,而科赫一同合作发展了它。他们认为,意识不是当输入转换成输出时产生的东西,而是某种具有特殊结构的认知网络的固有性质。托诺尼把这种观点命名为整合信息理论(IIT)。

GWT的起点是这样一个问题:大脑需要做什么才能产生意识体验?IIT则反其道而行,从体验本身入手。“有体验(experience)就有意识。”托诺尼说。这里的体验不一定要有对象,虽然它的确可以有对象;做梦或者通过冥想达到放空的精神状态同样算作意识体验。托诺尼试图归纳这些体验的本质特性:比如,它们是主观的(只对于意识主体而言存在)、结构化的(它们的内容互相关联,例如“蓝色的书在桌子上”)、具体的(书是蓝色的,而不是红的)、统一的(在一个时刻只有一个体验)、受限的(体验内容不是任意的)。托诺尼和科赫声称已经基于这些公理推导出一个物理系统必须具有哪些属性,才可能拥有一定程度的意识。

IIT 没有把意识描绘成信息处理过程,而是看作系统借以“改变”自身的因果效力(causal power)。科赫说意识是“系统被自身过去的状态影响,并影响自身未来状态的能力。一个系统的因果作用力越强,它就越具有意识”。

这种观点可以追溯到17世纪笛卡尔的名言“我思故我在”。“唯一不容置疑的东西,是我的体验。”科赫说,“这是笛卡尔最重要的洞见。”

在托诺尼和科赫看来,像电子计算机那样单纯地被“前馈控制”而把输入转为输出的系统只能算是“僵尸”(zombies)。僵尸在行为上仿佛是有意识的,但他们绝对没有真正的意识属性。在硅谷有许多人相信计算机最终会具有意识,但是科赫认为,除非那些机器拥有了允许意识产生的恰当硬件,否则计算机不过是在“深度摸鱼”(deep fake)。

“电脑可以模拟意识,但不具有因果效力的模拟是没有意识的。”科赫说。这就好比电子游戏中的模拟重力一样:模拟重力并不会真正产生重力。

无处不在的意识

IIT最异乎寻常的特征之一是,它认为意识是有程度(degree)之分的。任何具有必要网络结构的系统都可能拥有一些意识。“无论是有机体还是人造物,无论是来自远古的动物王国还是现代的硅基世界,无论它是用腿走路、用翅膀飞翔还是靠轮子滚动,”科赫在2012年的《意识:浪漫主义还原论的自白》一书中写道,“只要它兼具差异化和整合性的信息状态,这个系统都有所感受。”

这一观点让许多人难以置信。加州大学伯克利分校的著名心灵哲学家约翰·塞尔(John Searle)嘲笑这种观点是一种泛心论(pansychism)——简单说来,泛心论认为心灵和觉知充斥着整个宇宙。在一篇尖锐批判IIT的文章中,他断言“泛心论最大的问题不是它是错的,它根本没有资格被称为错的。严格地说,泛心论是无意义的,因为没有人讲清楚过它到底是什么意思。”他写道,意识“不能像一层果酱一样涂遍整个宇宙”——意识“必须以个体为载体,而泛心论无法解释载体是什么”。

对于西雅图艾伦脑科学研究所的首席科学家兼所长克里斯托弗·科赫(Christof Koch)来说,包括意识在内的所有认知仅仅是一种计算这一观点“体现了当代最主流的错误观念:不就是算法吗,写段聪明的代码就能产生意识了”。除非人工智能的构造具有某种特定的特征,他说,否则它们永远只是在”深度摸鱼”。Robert Kozloff/University of Chicago

然而科赫愉快地认为意识“无处不在、无孔不入”。他相信“意识是任何活物的一种基础性质,它不是从其他任何东西中衍生出来的”。

但这并不意味着意识是在空间中均匀分布的。科赫和托诺尼断言,虽然我们可以把意识归属于许多东西,大量的意识仅可能存在于特定种类的事物中——最明显的例子就是人类的大脑(或者说, 人脑的某些特定部分)。为了把IIT变成一个量化的、可检验的理论,科赫和托诺尼提出了一则标准来判断何物具有大量意识。

为了反映信息处理网络的意识程度,科赫和托诺尼定义了“信息整合”的度量单位,他们称之为Φ(希腊字母phi)。Φ代表了“不可还原的因果结构”的量:网络作为一个整体对自身能产生多大的影响。它取决于反馈的内部连接性。如果一个网络可以被分解为不具相互因果效力的小网络,那么这个网络相应的Φ值就很低,不管它有多少处理节点。

意识是任何活物的一种基础性质,它不是从其他任何东西中衍生出来的。

克里斯多夫·科赫(Christof Koch), 艾伦脑科学研究所

同理,“当任何系统的功能连接性和结构能够产生大于零的Φ值时,这个系统便至少具有一点意识体验。”科赫说。这包括了所有活细胞的生化调节网络,以及具有特定反馈结构的电路。因为原子可以对其他原子产生作用,所以“连简单的物质都有一些Φ值”。但是像我们一样具有足够高的Φ值,以至于能够“知道”自身存在的系统十分罕见(尽管IIT推测高等动物也会有一定程度的“知道”体验)。

鉴于科学家们努力量化IIT并使之成为可检验的,阿伦森把它列为“迄今为止提出的有关的意识的数学理论中最优秀的之一”。虽然他相信这个理论尚有缺陷——但与塞尔相反,阿伦森说:“几乎所有关于意识的竞争性理论都过于模糊、粗糙和脆弱了,我们不该对它们的正确性抱有期望。”

探寻神经相关物

科赫的想法和阿伦森差不多。“每个人似乎都有一个钟爱的意识理论,但这些理论几乎都没有被量化,也不具有预测性。”他说。他相信GWT和IIT都是可检验的。“逻辑上来说,它们可能都是错的,或者各自在某些方面接近了真相。”即便如此,我们要如何去检验这些理论呢?

欢迎来到邓普顿世界慈善基金会,我们拨款两千万美元来检验意识理论,不顾一切地刨根问底!这项任务从波特吉特所说的“结构性对抗合作”开始;IIT和GWT也参与其中,因为它们能够提供可检验的预测,而且两者的预测是明显不同的。该任务计划使两个理论的支持者们提前对实验计划达成一致,这些实验应该能够分辨这两个理论谁错了(或者都错了)。“前提是两个理论的领导者要认可这项协议,确保计划中的预测与他们的理论是一致的。”波特吉特说。(波特吉特称迪昂和托诺尼很乐意“冲锋陷阵”,这是选择GWT和IIT作为第一批付诸检验的理论的原因之一。)

邓普顿世界慈善基金会的戴维·波特吉特(Dawid Potgieter)负责协调实验设计,以便每组意识理论硬碰硬地较量。Templeton World Charity Foundation

这项合作的实验结果将会发表在顶级期刊上,无论是什么结果。研究也会包括重复实验(replication experiments)。“说到底就是开放科学(open science),”波特吉特说,“如果我们能够利用开放科学最好的实践,在一个尚未有实际产出的领域取得进步,就能证明开放科学的优势。”

波特吉特称,为了让GWT和IIT这两个理论互不相容的预测正面碰撞,研究者们已经确定了最终实验方案。实验的细节尚未披露,但目前我们知道会使用一系列大脑监测技术,包括功能性磁共振成像、皮层电描记术以及脑磁图描记术。这项“无畏的”实验似乎是“神经科学领域史上第一次筹备并成形的对抗性合作”,波特吉特补充道。如果这个项目被批准,他希望实验工作能在今年夏天过后开始并持续三年左右,计划有10到12个实验室参与其中。

那么,这些实验要检测两个理论的什么差异呢?其一就是意识在大脑中的位置。根据GWT,“意识的神经相关物(neural correlates)”——即反映意识状态的神经活动模式——应该会出现在皮层的额叶和顶叶等区域。顶叶负责处理触觉和空间感知等感觉数据,而额叶则与记忆、问题解决、决策以及情感表达等“高级”功能的认知机制相关。

然而,被切除很大一部分额叶(这种切除手术曾经被用于治疗癫痫)的人们可以表现得非常正常,科赫说。根据IIT,意识则可能位于大脑后端的感觉表征区域,此处神经联结的特征似乎正合人意。“我敢打赌,后端的神经联结正好能够使它拥有很高的Φ值,而前端的大部分联结不行——至少八九不离十。”托诺尼说。

几乎所有关于意识的竞争性理论都过于模糊、粗糙和脆弱了,我们不该对它们的正确性抱有期望。

斯考特·阿伦森(Scott Aaronson),德州大学奥斯汀分校

迪昂等人近期进行了一项fMRI研究,他们监测了有意识和全身麻醉的志愿者的脑活动,发现两种状态下的活动模式截然不同。在无意识状态下,只有那些直接具有解剖学联结的脑区保持活动,而在有意识的活动中,复杂的长距离作用似乎并没有受到大脑“布线结构”的限制。

然而,该研究的发起者之一恩佐·塔利亚祖基(Enzo Tagliazucchi,他在成为神经科学家之前从事物理研究,目前在布宜诺斯艾利斯大学以及巴黎 Pitié-Salpêtrière 医院任职)强调,这些发现目前并没有明确支持某个特定意识理论。“用任何特定理论去框定研究都是不成熟的做法,”他说,“我们的研究结果并没有倾向哪种理论,实验目的也不是要证明孰是孰非。”

另外一个来自GWT的预测是,在受到刺激后300-400毫秒左右出现的某个特征性电信号,应该与使得我们有意识地觉知刺激的信息“广播”(broadcasting)相对应。信号在那之后会迅速消失。IIT的预测则相反:只要意识体验没有消失,其神经相关物也会持续存在。为了进行判别,科赫说我们可以在实验中让被试观看几秒钟屏幕上的影像,并检测意识的神经相关物是否在有意识的状态下持续存在。

威斯康星麦迪逊分校的神经科学家朱利奥·托诺尼(Giulio Tononi)说:“意识就是一种体验。”因此,他提出的意识的IIT模型,从回答一个系统需要具备哪些特征才能产生意识体验这个问题入手。John Maniaci / UW Health

也有人持悲观态度,认为不太可能找到一种严谨而明确的方法来检验并裁决这两个理论。“现在的项目是这个方向上善意的尝试。”圣约翰大学的心灵哲学家弗朗西斯·费伦(Francis Fallon)说。他本人也参与了邓普顿项目,但他指出:“这两个理论本身就是被现存的经验证据塑造的;要是我们能发现与它们根本上矛盾的新数据,反倒不可思议。”

加州大学洛杉矶分校行为神经科学领域的心理学家刘克硕(Hakwan Lau)认为IIT甚至算不上一个科学理论。“IIT是纸上谈兵的产物。”他说。他认为IIT所宣称的意识的可能位置不是理论推导的必然结论,而只是他们的一家之言。“要让IIT做出目前手段可检验的经验预测,”他说,“我们还需要做出许多额外的假设和估算。”

刘克硕说,对他而言IIT和GWT“差异太大了,以至于无从比较两者”。塔利亚祖基的观点正相反,他认为这两种理论可能在本质上是同一个理论,只不过“分别是从第一人称和第三人称视角发展出来的”。

英国萨塞克斯大学的认知科学家阿尼尔·塞斯(Anil Seth)也表达了邓普顿计划可能操之过急的疑虑。“明确的反驳或证明”似乎都不太可能得到,他说,因为这些理论“包含了太多不同的假设,拥有不同类型的可检验性,甚至可能在尝试解释不同的事物。GWT看起来主要是关于功能和认知通达(cognitive access)的,而IIT主要基于现象而非功能,因而它很难被检验”。

托诺尼及其同僚会反驳说,他们研究IIT的检验方法已经很多年了,并成功地开发出一套粗略但有效的工具来评估脑损伤病人的意识水平。但托诺尼承认,因为这两个理论都仍在发展中,而且彼此“天各一方”,我们可能无法期待得到一个明确的结果。“它们的预测不会像物理学中的那些预测一样精准。”他说。

但托诺尼仍旧认为“为了取得进展,你必须从现有的东西入手”。此外,这种活动“迫使我们对理论做出一些明确的阐述”。不管结果如何,托诺尼确信通过这些实验,我们会更加了解大脑。

其他竞争理论

没有人认为淘汰IIT或GWT就等于解决了意识之谜。部分原因在于,正儿八经的理论可不止这两个。

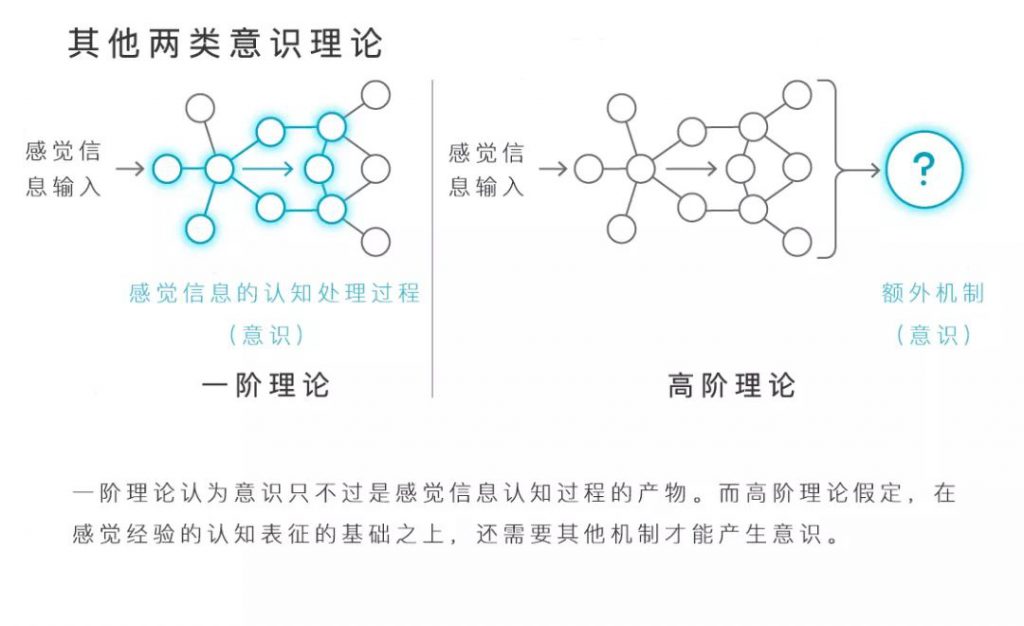

这些理论大致可分为两类,分别是一阶理论和高阶理论(HOTs)。“一阶理论认为心智只不过是感觉信息的基础认知处理过程。”刘克硕说。按照一阶理论,把部分感觉信息带入意识的东西内在于信息在脑中的表征方式,虽然我们不确定具体是什么——有人认为是神经网络中元素相互作用的动态过程。

与一阶理论相反,刘克硕说,“高阶理论的支持者认为只有认知还不够,大脑还得做些别的事情才能拥有意识。”在高阶理论中,意识体验不仅仅是相关感知的记录,还牵涉到某些以那种表征为基础的额外机制。那种高阶状态并不一定要(像GWT所认为的那样)发挥某种处理信息的功能;高阶状态就是高阶状态。

“与其他现存的意识理论相比,高阶理论更容易解释一些复杂的日常的体验,比如情绪和情景记忆(episodic memories)。”刘克硕和他的同事们——拉瓜迪亚社区大学的哲学家理查德·布朗(Richard Brown)和纽约大学的神经科学家约瑟夫·勒杜(Joseph LeDoux)——在近期发表的文章中写道。

邓普顿世界慈善基金会计划在未来投入更多资金用于检验像GWT和IIT这样的理论。波特吉特说:“我希望在未来五年里能再主持九场会议,从而把两个或更多不相容的理论捆绑起来,分组进行研究。”同时他也承认“现在的理论可能没有一个是正确的”。

此外,可能压根不存在能够单独地对意识问题做出最终裁决的科学实验。“即使神经科学家们已经做出了判决,哲学上的争论仍将继续。”费伦说。“当理论阐释碰到麻烦,就应该让哲学家也参与到讨论中。许多意识领域的神经科学家早已经开始参与哲学研究,而且其中一些人颇有建树。”

波特吉特希望这样的对抗性合作也能够促进其他“大问题”的研究——比如意识最初是如何演化出来的,甚至包括生命起源之谜。“面对一些‘大问题’,许多同样强大的理论之间一直有隔阂,我们的目标就是要打破隔阂、取得进展。”他说。

“我认为这是一个很好的倡议,科学正需要这样的尝试。”托诺尼说,“它督促不同理论的支持者们聚焦于一个共同的框架。我认为我们都很可能有所收获,无论以何种方式。”

翻译:hangyu;审校:有耳;编辑:小葵花