你能以眼听物吗?好人会变坏吗?你能永远记住一张脸吗?这些都是历史中某个时刻,心理学家百思不得其解的问题。亚当·哈特-戴维斯(Adam Hart-Davis)的新书《巴浦洛夫的狗》,透视了科学家们如何透过最巧妙,最难以置信,甚至坦白讲最怪异的实验设计,破解大脑的奥秘。

以下是一些书中的心理实验。

我们可以过颠倒的人生吗?

大脑如何编译我们看到的事物

研究者:乔治·斯特拉顿

研究领域:感知

结论:当视网膜上的成像并不是事物本身的样子时,大脑会进行一种叫视觉适应的机制,中枢神经接受到的信息就会被矫正,以呈现正确的内容。

当你在看某个物体时,它的图像就被颠倒地投射在视网膜上(相机里的光传感器或者胶片也是同理)。二十世纪末期,主流科学理论认为想看到摆正的图像,这个成像过程必不可少。加利福利亚一名伯克利大学的教授乔治·斯特拉顿(George Stratton)质疑了当时的想法,他想知道一个人的视野完全颠倒的话,还能否生活下去。他开始着手构造一副可以翻转图像的迷你双筒望远镜,这样投射在他视网膜上的图像就是正向朝上的,或者如他所称的“正像”。

颠倒世界

他把一对有相同屈光力的凸透镜放置在镜筒内,凸透镜的距离是两者焦距之和。从这个镜筒看过去,所有事物都呈颠倒之像。他将两只这样的镜筒组装在一起,然后捆在自己的头上,一个镜筒对应一只眼睛。并且小心翼翼地用黑色的布和眼睛丝带包裹整个装置的边框,遮盖其他的入射光线。之后他便开始持续佩带该装置十个小时,最后取下装置的时候他会紧闭双眼并佩戴眼罩,这样就看不见任何东西。整个晚上他都在完全的黑暗中度过。

第二天他又重复了整个实验,一整天都佩戴该装置,绝对不用裸眼看任何东西。戴上这个仪器,他看到的视野清晰而且佩戴舒适度也不错。他本来一开始就想用双眼视物,可是同时应付两个单独的分像实在强人所难,所以他就拿黑纸板盖住左边镜筒,只用右眼。

一开始所有东西看上去都上下颠倒了。房间上下是反的;从视线下方举起手来,手却从上面出现。就算这些图像清晰,可乍看上去并不真实,感觉像是我们在正常视觉里看到的东西都错位了,形成了假象或者幻像。斯特拉顿观察到他的大脑依然沿用着对于正常视觉的记忆作为“现实的标准和规范”,来处理接受到的视觉信号。

记忆或现实

斯特拉顿刚开始带着这个装置尝试移动时,会手忙脚乱,磕磕碰碰。只有当他借助触觉或者记忆时,他才能够自如地行走或者做手势,“就像一个人在黑暗中摸索行动”。

斯特拉顿表明他的问题似乎全部由直觉体验造成的抗力组成,并且合理推测到,如果一个人从出生视觉就反转(或者至少用这样的方式观察这个世界很久)就不会感觉这有什么不寻常。因此,他将这项实验持续了几天,在第七天之前,他就在颠倒的场景里感受到了前所未有的熟悉,记录下那里有迄今为止“视觉环境里最完美的现实”。

颠倒的图像或许会让你迷失方向感,但你的大脑依旧会识别出夏夜的余晖。

习惯这个视图

即使在他已浸入在整个世界颠倒的“完美世界”里,斯特拉顿依旧在这样的环境里举步维艰。能够熟练地在“相反”方向运动并不意味着他对景深和距离的感知没有破绽。“我的手经常伸得过长或者够不到……”,要和朋友握手时,他把手抬得太高;而要掸掉纸上的灰尘时,他又没够到。而且他还注意到,当自己睁开眼睛时,手部动作反而比不上闭着眼睛时靠触觉和记忆指引来得精确。

尽管如此,他还是逐渐习惯了颠倒着生活。一天散步时,他终于可以欣赏到夜景的美,这还是实验开始以来第一次。

斯特拉顿的结论是无论图像如何投射在你的视网膜上,大脑都能用“视觉适应”来匹配你的视觉、触觉以及空间感。

如何管理民主政治?

对领袖风格和善治的探索

- 年份:1939年

- 研究者:库尔特·勒温,李皮特与怀特

- 研究领域:社会心理学

- 结论:有效的民主需要积极的团队管理,而非无限的个体自由。

1933年,先驱心理学家库尔特·勒温从纳粹德国逃亡到美国,他写道:

迫切的希望和好奇与法西斯欧洲新进难民对美国的怀疑融合成了奇特的产物。人们为此抗争,为此付出生命。这是我们拥有的最宝贵的财富。还是说,这不过是愚弄大众的词?民主?

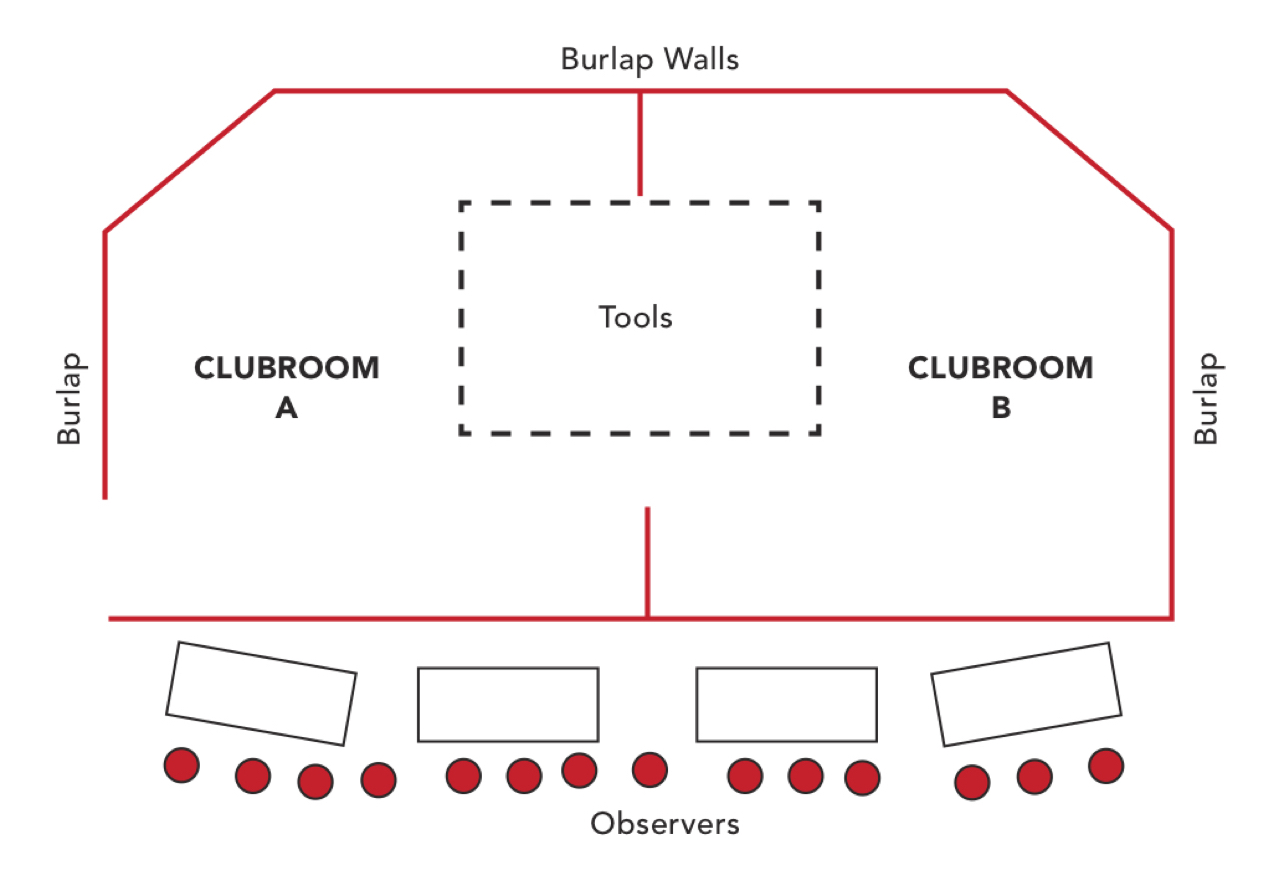

他开始研究真正的民主是什么样子,该如何组织。 他在阁楼里搭建了一个更像是孩子们的帐篷的“实验室”,木箱子当作椅子,麻布袋当墙,周围都是各种垃圾,大多都是建筑器材。那里拥挤不堪,杂乱无章,但足够有趣——反正与一个洁白干净的教室截然不同。

他招募了一群十岁到十一岁的孩子,将他们分成四个社团,每个社团一周见一次。一个成年人(研究人员之一)会领导着他们一起制作戏剧脸谱,制作家具,装饰房间,还有切肥皂做木雕做飞机模型。换句话说,他们的社团俱乐部也是他们的工作室。

勒温有意使用了不同的领导风格渲染了几种社会氛围:这些孩子会在几周内相继接触到不同类型的领导者。一群研究员会坐在偏僻的地方记录孩子之间的相处之道和他们与领导者的上下级行为,勒温自己则秘密地拍摄下了这些过程。有趣的是,这是社会心理学中最先以实验者(担任领导者)为核心的实验之一;在此之前实验者大多都作为观察员或者助手。

三种领导风格

第一位领导者很严格;他一步接一步对孩子们发出确切的指令,所以后者基本上对整体目标不了解。他给每一个人分配工作任务,包括准确的完成任务的地点——大多都是地板中间。无论赞扬还是批评,他都很直接并针对个人。他时常站在团队外的一个地方,西装革履。

第二位领导者则会让整个团队经过充分讨论后作出重要抉择,营造一种民主平等的氛围。孩子们可以自由选择与谁共事。当他们向领导者寻求建议时,领导者给出了两到三种选择让团队去决定。他完全根据客观事实对孩子的表现进行评价。他还参与了其中一个团队:脱掉了他的外套,挽起袖子,在孩子们周围活动,即使他没做什么实事。

第三位领导者只坐着,由着青少年们去,一点都不干涉。其实起初这种“放任自由”的领导态度是阴差阳错出现的,一位新的领导者拉夫怀特忘记了将青少年们导向民主,于是无政府状态便出现了。后来他说“整个团队开始分崩离析,有几个小孩子真的是喧闹鬼,很快他们就闹了起来,工作效率很低”。

结果

在第一个管理体制下,麻烦会接踵而至。专制型领导风格导致团队间气氛紧张,成员之间很容易产生攻击性行为。很明显他们都不开心,而且会倾向于因为犯错而责怪彼此。一个实验阶段以后,他们把自己制作的面具砸碎了。就像李皮特注意到的,“他们不能对抗领导者,只能迁怒于面具”。

民主氛围里的青少年更开心,攻击性更低,工作动机更强。同时他们工作效率更高,也更富想像力,整个房间都是他们工作的身影。

在放任型团队里,青少年们就在房间里闲逛,几乎完全没有集中在任务上。研究者觉得这个领导风格蛮有趣的,就顺势继续让领导者尽量无为而治。

换团队的时候,青少年们能够快速切换到新的管理体制,学习如何融入团队以及与领导者相处。

勒温总结到:民主永远不会来自于完全的个体自由;而是需要强有力和积极的团队管理。这个实验显示了小团体里也能产生民主行为,这个发现引领了后来关注小组和团队治疗的概念。更重要的是,这也展示了领导力应该是可被传授的技能,而且,它不仅和领袖气质或军事才能有关。

你能选出符合逻辑的答案吗?

华生选择任务:具体条件下的抽象推理

- 年份:1971年

- 研究者:彼特·华生 与 黛安娜·夏皮罗

- 研究领域:认知,决策

- 结论: 抽象问题用具体条件表现出来时,就更容易解决。

试试以下这个逻辑问题:

每张牌一面是颜色,一面是数字。所有蓝色的牌背面都应该是偶数。你要翻开哪几张牌才能验证这句论述是对的?

你能选出符合逻辑的答案吗?

注意:至少百分之七十的人都错了。你会选择哪些牌呢?

彼特·华生一直对人类如何处理推理问题兴趣深厚,在1966年第一次设计出此类实验问题。他揭示了处理纯逻辑的不同路径可能造成不同的判断表现。

这个命题里,若p代表牌是蓝色,q代表偶数,则第一张牌满足p第二张牌不满足,同时第四张牌满足q第三张不满足。所以你必须翻开蓝色的牌看背面是不是偶数。你也可以翻开数字3这张牌,因为这张牌不满足q;3不是偶数。翻开数字8不对,无论8的背面是什么颜色,都无法证伪命题。

所以正解是翻开蓝色牌和数字3。

华生和夏皮诺让学生们做了24个类似的问题。只有7个题目(29%)答对了。学生们太重视证实命题却忽视了证伪的可能性。也就是说,他们忽略了通过翻不满足q的牌来反证这个命题。

研究者想知道内容稍作变更与社会生活相关的话,正确率是否会高一些,所以他们设计了所谓“主题性”问题。他们将32名本科学生分成两组。抽象组被分到类似上述的题目:四张牌,一面有字母一面有数字,分别是D、K、3、7。问题是要翻哪几张牌能证明命题“印有D的牌背面是数字3”的真伪。

你能推算出来吗?答案见最后。

“主题性”小组的学生们则被告知,实验者在某几个特定的日期完成了四段旅程。她声称每次去曼城都开车。四张牌代表她的四段旅程;每张牌一面有目的地名,另外一面有交通方式。问题是要翻那些牌才能证实她的陈述。

结果

抽象组平均只回答对了两题(12.5%),而主题性小组表现卓越,平均答对十道(62.5%)。研究人员总结到,主题性问题更容易是因为,它让人们处理的是比起只有字母和数字来说更具体的东西,而且这些东西与语言有密切联系——是会在现实生活中发生的情景,比如旅行。

所有情景中最简单的当属喝酒了。假设你身处一个酒吧,只有年龄超过21岁的人能喝啤酒。每张牌代表一位客人。

你得翻开哪几张牌来证明四位客人都守法满龄了。这个该简单了把。

结论表明,关于社会规则的答案对我们来说都更简单。可或许是因为我们更熟悉社会场景,也可能是我们的大脑演化的决策机制更易处理社会问题而非抽象问题。

答案

答案是 D 和 7;曼城和火车;啤酒和17。

评论