存在僵尸对心灵哲学意味着什么。

大卫·查莫斯(David Chalmers)创造了“意识的困难问题”(Hard Problem of consciousness)这种说法。物理现实可以完全解释我们的意识吗?以查莫斯为代表的一种现代观点认为,可能有其他因素参与了意识的塑造。“困难问题”指出的内在心理体验的不可还原性,更成了这一派学者讨论的焦点。查莫斯还有一个强大的武器,那就是他发明的思想实验:哲学僵尸(the philosophical zombie)。

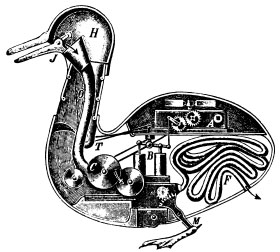

和那些在电影中吸食脑髓的“活死人”僵尸不同,哲学僵尸的外貌、行为和普通人别无二致。事实上,我们无法在物理上分辨它们与非僵尸的人类。区别在于,僵尸没有内在心理体验。蝙蝠有什么感觉?别人有什么感觉?——我们可以提出这样的问题,虽然很难解答。可是,按照僵尸的定义,“做一个僵尸是怎样的体验?”则毫无意义,因为僵尸没有体验。

假如我们认为哲学僵尸可能存在,就必须承认一个前提:一个自然主义者可以不是物理主义者;我们可以接受只存在一个自然的世界,但这个世界里不只有物理性质。这并不意味着自然主义承认非物理事物的存在,比如无形的灵魂。而是,我们所熟知的物理实在可能还具有其他性质,比如心灵性质,跟物理性质属于两个范畴。这一观点被称作属性二元论(property dualism)——注意不要与老派的的笛卡尔实体二元论混淆(substance dualism),实体二元论认为存在物理实体和非物理实体。

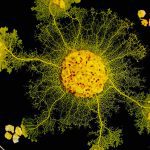

按照属性二元论,对于一个原子的集合,将它们的物理属性全部描述出来并不意味着一个完整的描述。这些原子有许多可能的心灵状态。如果它们组成了一块石头,心灵状态或许极为原始而难以观测,本质上无关紧要。然而,当这些原子组成了一个人,各种各样的心灵状态就产生了。根据这种观点,不对心灵属性加以探究,我们便永远无法理解意识。

如果这些心灵属性影响粒子行为的方式与质量、电荷等物理属性一样,那它们不过是另一种物理属性罢了。你可以随意引入影响电子、光子行为的新属性,但这样做并不是在扩展“核心理论”(一个极为成功的粒子与力的模型,解释了你、太阳、月亮、星星和一切所见、所感之物的构成),而是根本上否定了它。如果心灵属性影响了量子场的演变,我们应该可以通过实验测量这一效应(至少原则上可行);更不用说,这种理论重构将与能量守恒等原则产生一连串的冲突。因而,我们可以不用理睬这种试图彻底推翻现有的物理知识大厦的痴心妄想。

另一种观点是,心灵属性在物理系统之内只是搭了个顺风车。核心理论已经可以完整地描述量子场(它构成了我们)的行为,却没有完整地描述我们,因为一个完整的描述还必须说明心灵属性。哲学僵尸是一些粒子的集合,粒子组成方式与我们常人完全一样,并且遵循着相同的物理规律,因此行为方式也毫无差别;但是僵尸没有心灵属性,因此也没有内在体验。如果通过交谈就可以辨认就好了,你的爱人和朋友们或许全都是僵尸呢。他们也不确定你是不是僵尸。也许他们一直在怀疑。

然而,哲学僵尸的关键是一个简单的问题:它们可能存在吗?如果可能,这对于意识可以完全被物理语言所描述的传统观点将是一记重锤。假设有两个完全相同的原子集合都形成了人的样貌,然而一个有意识,另一个“人”没有意识,那么意识就不可能是纯粹物理的。一定有什么别的东西在起作用,不一定是脱离身体的灵魂,但至少是物理构造之外的心灵维度。

当我们讨论哲学僵尸是否可能存在,不是在说物理上的可能性,我们不需要想象在现实世界能否找到一个与你的物质基础完全一致的如假包换的僵尸(如果你本身不是僵尸的话,之后我还会讨论这个问题)。我们只要想象一个可能世界,那里的基础本体论与现实世界不同,虽然粒子和力的作用看上去差不多。那个世界不存在任何心灵属性。

查莫斯认为,只要哲学僵尸的存在是可设想的(conceivable),或者逻辑上可能的,我们就可以断定意识不是纯粹物理的,而无需考虑现实世界中是否可能存在哲学僵尸。因为根据那个前提,可以推出我们无法将意识完全归属于物质作用:无论有没有意识体验,物质作用都会发生。

接下来,查莫斯便宣称坚信哲学僵尸是可设想的。设想哲学僵尸对他来说毫无困难,也许你也这么觉得。那么我们是否可以断言除了物理宇宙,这个世界上还有其他的存在?

可惜,断定某种情况是否“可设想”不像表面上那么简单。我们似乎可以在脑海中想象一个外貌和行为都与正常人一样,却没有内在体验的“空心人”。然而在这个过程中,我们真的可以不设想任何物理上的异常表现吗?

你可以想象一个僵尸磕到了脚趾,便“痛苦”地叫了一声,因为这是正常人的反应,而僵尸的行为和正常人一样。当你磕到脚趾,某种电化学信号在你的神经系统中传递,完全相同的信号也在僵尸的体内传递。这时你问僵尸为什么叫,它说:“因为我磕到脚趾了,好疼。”如果一个正常人这么回答,我们会假定他陈述了一个事实。但僵尸肯定在撒谎,因为它不可能有“感到疼痛”的心灵状态。他们为什么总是说谎呢?

既然如此,你如何保证你自己不是僵尸呢?你觉得自己不是,因为你可以通达自己的心灵理体验,你把它们写在日记里,也曾在咖啡店随性而歌。然而僵尸版本的你也会做同样的事情,它甚至可以发对天发誓说,自己和你一样拥有内在体验。你认为自己不是僵尸,而僵尸也是这么说的。

问题在于,在我们与外在世界的的互动中,“内在心灵状态”并不仅仅搭顺风车而已。它对如何解释人们的行为起到重要作用。用通俗的话说,我们自然地感觉到心灵状态影响着物理动作:我内心愉悦,于是我笑了。事实上,当我们抛开直觉,便很难设想心灵属性不仅与物理属性分离,也不对其施加任何影响的情况。

按照诗学自然主义(poetic naturalism)的观点,哲学僵尸是绝对不可设想的,因为“意识”是一种关于某些物理机制运作的特殊描述。“感受红色(red)的红性(redness)”这样的词组属于我们借以谈论底层物理系统的突现行为(emergent behavior)的更高阶的(higher‐level)语汇,而不是与物理系统截然无关的。这并不意味着“红性”不是真实存在的;我对于红性的感受绝对真实,你的感受也一样。它与液体、椅子、大学和法律条文具有同种意义的真实性——它们对于我们在特定的适用领域内,成功描述自然世界的某个方面扮演着重要角色。一个概念的逻辑可能性取决于哪一种本体论是正确的——这听起来很奇怪,但我们的确不能判断“没有意识的似人存在”这个概念是否有意义,除非我们搞清楚了什么是意识。

1774年,英国牧师约瑟夫·普里斯特利(Joseph Priestley)分离出了氧元素。如果你问他能否想象没有氧元素的水,他或许会给出肯定的回答,因为他不知道水分子是由两个氢原子和一个氧原子组成的。但以我们现在的知识,“没有氧元素的水”则不可设想。在某个物理法则不同的可能世界,也许存在着某种分子式不是H2O的物质,具有水的一切属表面性质,在室温下呈液态,在可见光下呈透明状,等等。但它绝不是我们熟知并喜爱的水。同样的道理,如果你相信意识体验与物质的物理作用完全不是一回事,就可以毫无困难地设想哲学僵尸了;反之,如果意识只是一个用以描述某些物理作用的概念,僵尸便是不可设想的。

我们的心灵体验或感受质(qualia)并非一种独立的存在,而只不过是某种关于普通物理存在的实用性叙事的一部分——许多人不能接受这种说法。

即使一个属性二元论者(相信心灵属性作为独立的现实,简称 M)和一个诗学自然主义者(相信心灵状态只是对物理状态的另一种描述,简称 P)都努力去理解对方的想法,他们之间的对话也很容易变成鸡同鸭讲。可能是这样吧:

M:我承认你说的,当我有某种感官体验时,肯定伴随着某些大脑变化,就叫它“意识的神经联系”吧。但我无法苟同的是,你居然说主观感受只不过是大脑里发生的事情。绝对不止于此。对这样的体验,我还有一种难以言喻的感觉。

P:我的意思是,“我感觉……”这样的陈述不过是你对大脑中信号的一种突现的表述方式。我们可以用神经元、神经突触这些语汇描述它,也可以用主体、体验等来描述。这两种描述之间存在对应关系:神经系统做了某些事情,人就获得一种特定的感受。除此之外再无其他。

M:很有道理的样子,但你是瞎了才看不到有其他东西吗!按照你的说法,我就没有任何意识体验了。就像原子一样没有任何体验。你可以对我的行为给出一个功能性的解释,但这个解释一定遗漏了主观层面。

P:怎么会?我才没有“遗漏”主观呢,我只是说一切对于内在体验的描述可以看做将一个复杂的原子集合上升为集体行为的方式。单个原子当然不会体验,宏观层面的原子群体就有可能了,而且不需要引入任何其他因素。

M:不,不可能的。不论你把多少没有感受的原子堆在一起,都不会自然而然地产生体验。

P:会产生的。

M:相信我,不会。

P:就是会!

接下来的对话请自行想象吧。

不管怎样,让我们做最后一次善意的努力,试着向一个温和的属性二元论者解释诗学自然主义者是如何看待感受质的。“我感受到红色的红性”到底是什么意思?其实我们(诗学自然主义者)说的是:我把宇宙的某一部分称为“我”,它是一个以某种方式互动并演化的原子集合。我赋予“我自己”一系列性质,有些直截了当地是物理的,另一些则是内在的、心灵的。我大脑中的神经元和突触中可以产生一些过程,当某个特定事件发生时,我便说出“我感受到红色的红性”。这样的说法很有用,因为它把宇宙的一些其他特性以可预测的方式关联起来了。例如,了解我的感受的人能够做出一些合理推断:有红色波长的光子进入了我的眼睛,大概还存在某个发射或反射这些光子的物体。他们还可以进一步问我:“你具体看到了怎样的红色?”我也能给出色谱上特定范围内的某个答案。

其他内在心灵体验也可以与之相关联,比如“看见红色经常让我忧郁”。鉴于这些关系的连续性和稳定性,我判断“看见红色”这个概念对于我以人类的尺度谈论世界是非常有用的。因此,“对红性的感受”是真实发生的。以上可谓连篇累牍,莎士比亚的十四行诗才没这么长。但这种说法的确有种诗歌的意味,如果你用心理解一下。

还有两种理论与诗学自然主义的意识观是近亲,但它们又有关键的区别。一种观点是,所谓感受质或内在体验根本不存在,一切都是幻觉。也许你以为自己拥有内在体验,可那只不过是我们对世界的简单直觉,是前科学时代遗留下来的陈词滥调。现在我们的知识水平提升了,应该用更先进、恰当的概念体系替代它们。另一种是还比较激进的还原主义(reductionism),认为主观体验与大脑的物理作用可以画上等号。心理状态存在,但它们与特定的神经作用是同一的。希拉里·普特南在探讨这一观点时提出过一个著名的例子(为了驳斥它,而非为其辩护):“疼痛”的状态与“C纤维放电”是严格同一的。(C纤维是传递疼痛信号的神经系统的一部分。)

诗学自然主义不会否认意识体验确实存在。然而,意识体验不是现实的基础建筑,而是一种突现有效理论的不可或缺的组成部分。我们描述人们及其行为的最佳方式,必须包括指称他们的内在心灵状态;因此,按照诗学自然主义的标准,这些状态是真实存在的事物。

我们描述世界的诸种方式,包括人类层次语汇(以主观体验为代表)、细胞生物层次语汇(比如神经纤维放电)与微观物理语汇(包括费米子、玻色子等),都是相互联系着的。较为综合的理论(粒子、细胞)中的某种状态会对应着与较为粗糙的理论(人、体验)中唯一的状态;然而,反过来的对应却不是唯一的。我们不能从“我疼”的状态推出唯一的原子排列方式,而是有许多种可能性。

请注意以下两种表述之间微妙的差异,这很重要:“不同理论的概念之间存在对应关系”与“粗糙理论中的某个概念同一于较为综合的理论中的特定状态”(如“疼痛同一于C纤维放电”)。后者更接近于一个确切的公式,也会带来更多麻烦。比如,普特南也许会问,“你是说如果C纤维不存在,疼痛也就不存在了吗?那么人造物、外星人还有地球上那些构造和人类差异巨大的生物,从定义上就没有感受疼痛的能力了?”

面对这样的诘问,我们不愿意承认,也无需承认。存在某种原子构造对应于“一个人感觉疼”,就可能存在另一种原子构造对应于“一个伍奇(《星球大战》里的一个种族)感觉疼”,或其他这个概念的相关例示(instantiation)。(原则上,没有任何理由阻止一台计算机感觉到疼痛。)诗学自然主义之所以是“诗学的”,是因为我们可以用各种不同的故事讲述这个世界,其中不少故事准确地描摹了部分现实,在合适的语境中发挥着作用。

我们没有理由假装主观体验不存在,同时也大可不必认为它们“是”大脑的中发生的一些事情。当谈论大脑中发生的事情时,我们不能缺少这些概念,这让一切都不一样了。

翻译:有耳

原文:http://nautil.us/issue/53/monsters/zombies-must-be-dualists-rp

加州理工学院物理学教授,宇宙学家,专注于暗能量和广义相对论。著有《The Big Picture》、《The Particle at the End of the Universe》、《From Eternity To Here》和《Spacetime and Geometry》等。

自在之物与现象