李骁健

中国科学院深圳先进技术研究院正高级工程师,博士生导师。主要研究动态脑神经信息高通量采集技术、神经环路解析和解码技术以及神经调控新技术。在国内率先贯通植入式脑机接口技术链,在国际上率先开发了基于光纳米技术的非遗传式神经调控方法。在精密机械工程、光学工程、电子工程和神经工程领域均具有扎实且全面的研发基础,多篇成果发表在多个学科的Nature子刊以及专业一流期刊中。

能先为我们简单介绍下,您和您的实验室现在主要在做哪些内容吗?

李骁健:我们实验室主要还是延续以前在美国做神经技术相关的工作,包括神经电子和神经光子学。神经电子这方面是因为我以前在美国主要是在神经生理学实验室工作,做仪器技术研发,属于方法学,例如高通量的神经信号采集和分析的装置,后期也有做神经刺激调控的工作。

我们前期的主要工作是做神经信号采集,我们首先就是要尽可能高质量采集神经信号,这也是几十年来主流的神经信息分析方式。被大众广泛认识的脑机接口,就包含电生理信号采集装置,它是目前主流的脑信息采集装置。另外还有神经光子学,比如说提高扫描分辨率的双光子显微镜,大家可能也比较熟悉,现在这几年用的比较多,我也做这一技术。但回国之后,这不是我主要的工作方向。至于为何双光子显微镜这块现在不是我们的研究重点,是因为神经电子技术涉及的技术链已经比较长了,不想把战线拉得过长。

现在主要聚焦在神经电子信号的采集和解析,就是大家普遍了解的植入式脑机接口技术。这些技术其实历史比较悠久,只是这些年主要得益于微电子技术及微纳加工技术的发展,现在的采集系统有芯片化的趋势,使整个系统微型化。我们也有和别的实验室合作研发新型神经传感器,柔性化更高的高密度高通道的神经电极阵列。

工作中也会涉及神经技术中的未来技术开拓,比如说我们9月初在Nature Biomedical Engineering上发的文章,我们采用可降解的材料制备植入器件,不需要引线,它是一种通过体外场能进行能量导入的无线神经调控技术。

论文题目:

Silicon Diode based Flexible and Bioresorbable Optoelectronic Interfaces for Selective Neural Excitation and Inhibition

DOI:

总体来说,我的实验室不光做神经信号采集,也做分析解码技术。后者主要在运动系统方面,围绕运动信息解码。这种针对医疗应用场景,对瘫痪病人脑部运动相关信息进行解码的,就是运动脑机接口。2003年在中科院生物物理所时,我作为研究生开始的研究领域叫系统神经科学,主要是分析大脑特定脑区里的脑信号的具体意义,做解码解读脑信息的工作。后来,我在美国也是做相关工作,特别是我回国之前在美国西北大学芬伯格医学院工作的时候。我们在生理学系主要研究的是运动脑神经环路的整个结构和功能。因为脑具有复杂的网络和环路结构,其中的信息不是随便流动的,是具有特定的结构、流向和时序关系的。

总之,通过解剖学结合植入式脑机接口技术,包括神经电子和神经光子整体的技术,探索脑神经信息在脑内实时的流动和转化过程,这就是我们在脑科学基础研究方面的主要内容。

那也就是说,从信号采集的传感器、芯片、信号解析与存储这些脑接口的全流程,您们都有在做。您在招生方面也是一样的,学计算机的,神经生物学的,电子工程的都包含在内。可能其他的一些实验室做的会相对比较单一一些,要么做信号采集的电极、要么做数据上的分析解码等。当时您在筹备实验室的时候是一个怎样的考量?这种全方位多学科合作的形式,是脑机接口相关实验室的特色吗?

李骁健:这主要还是得看脑机接口这个词如何去定义。一般,在美国,脑机接口主要讲的还是偏后端的研究,主要是脑控方面的工作,比如运动脑控。包括使用猴子作为动物模型的脑控研究,都属于脑机接口。

而它的前端技术,比如说做传感器,也就是神经电极,做信号采集的芯片,对应的领域,我们称为神经界面技术。这个领域的实验室更多的是做电极,它们一般在材料系或机械工程、电子工程系,涉及到微加工技术。也包括微电子实验室,设计专用的神经电生理芯片等。也有实验室做集成脑机接口系统的工作,与生理学系或神经生物学系合作,将这个系统应用于采集脑信息,并做实时解码的研究。所以说,它技术链很长。其实只有同时实现神经信号的采集、解码和脑控功能的系统才能被称为脑机接口。

在美国,脑机接口实验室主要在电子工程系,也有在神经生物学或生理学系双聘,形成跨系的研究团队。美国的脑机接口实验室,主要集中在系统及功能的实现上,比如说做运动脑控这方面的研究。

无论是做传感器,还有做专门的信号采集芯片,其实都属于神经界面技术(Neural Interface),不涉及脑信息的真正解析。而将采集的脑信号做解码,以及之后的脑控,是另一块内容。

前面说的这些神经电极传感器、采集芯片等,属于更前端和底层的硬件技术。例如做新式传感器的设计,很多在材料系;也有做机械工程方面的,就是用微纳加工工艺做各式各样的电极,这块更多的是做成型的器件。而做采集神经电信号的神经电生理芯片,一般在微电子系。设计带芯片的系统,在电子工程系。生物医学工程系的则和神经生物学或者是生理学系一起合作,集成可运行的脑机接口系统,用动物比如说猴子采脑信号,做解析,做脑控。所以,总体来看,脑机接口的技术链其实跨越好几个系。

回国之后我做的,包括我以前在美国实验室做的东西,其实不是特别底层,主要在系统的设计、集成和实现以及脑信息采集和数据解析等方面的工作。属于比较中后端的东西。我们这个实验室,有做电极和设计电路的学生。因为我们做整个采集系统并且对数据进行分析解码,所以我们也得做动物实验。

在美国时,因为有些实验室专门设计神经电子芯片和电极,并且商业化了。所以我们当时也使用了一段时间的商业化产品,特别是芯片。因为不同的实验室做的研究内容并不一致,对芯片的功能和性能是有自己的需求和理解的。我对芯片的设计也形成了自己的看法。回国之后我就和我们先进院数字所的同事合作交流,提出了我的设计想法。实际上,我并不擅长真正去专门设计芯片,我做不了太复杂的。我的学生主要也不是干这个,因为这需要很专业的投入。所以和同事们合作是必须的。芯片开发采用层层分包的运作模式,与软件类似。他们也会找更底层的技术人员合作,比如有人擅长模拟电路、有人擅长数字电路,有人擅长电源管理电路。大家逐渐由顶层到底层,分包设计,仿真成功后找专门的公司流片。

因为大脑结构功能复杂,所以对神经传感器的形貌性质有很多种需求和要求,比如对放置的脑区或者收集的信号的性质都有不同的要求。所以,需要设计各式各样的电极。我自己实验室的学生主要是用比较成熟的材料和工艺优化电极制备,主要做形状结构方面的设计,用于不同脑区的植入。在材料方面有很多跟我合作的伙伴实验室,比如我们去年发表在AFM上的文章,探索了用导电聚合物提升传感器的性能,并同时保证结构更稳固,使用寿命更长。这是更底层的传感技术的一些探索,和做芯片是一个道理,都是和合作伙伴一起推动脑机接口硬件底层技术方面的新研究。

论文题目:

Poly(5-nitroindole) Thin Film as Conductive and Adhesive Interfacial Layer for Robust Neural Interface

DOI:

我自己实验室主要是从器件开始研究,采用的是相对比较成熟的技术,做出来直接能用的器件级的东西,对材料方面这种更底层的技术,都是和我的合作实验室一起合作研发。所以整体来说,我们主要集中在系统的设计、集成与实现,以及脑信息的采集和解析,这些偏中后端的工作。同时我们与底层技术相关的实验室密切合作,形成合作创新群体。

脑机接口,它是一个很复杂的、长流程的工作,您自己也是统筹各个方面,进行不同层面的创新,推动工作的开展。这和您多学科学习的背景是不是也存在很大的关系,你之前也是在化工、生物物理、生理学、电子工程等多个学科中研究。你觉得这种背景对你、实验室,还有合作上产生了怎样的影响?

李骁健:我的研究经历对我的研究很关键。我曾经不停地更换专业和研究方向,所以在求学期间经常被老师批评,因为很多人认为应该做正统的研究。毕竟,学科交叉在前些年并不被人看好,人们觉得你是属于朝三暮四,你学了些,觉得好像有些东西不感兴趣,然后又去学别的东西了,但其实很多东西是有内在关联的。

当你在做植入式脑机接口时,你会发现这些东西其实都在一个技术链上,只是属于不同的层次而已。但当时大家一般都老老实实在做正统研究,在一个有历史的专业里深耕,还没有人在学科交叉的领域里深耕。

我的耕耘方向就显得与众不同。我先是学了一些东西,研究一些东西,发现在某些方面有欠缺。有些东西搞得不太清楚,就到相关的学科继续学习。所以整个脑机接口技术链我基本都能弄。我自己设计的电路可能不是很好,不是非常专业,但也属于准专业水平。在之前设计电路上我也做了很多,包括以前设计双光子显微镜的光电倍增管信号的高速放大电路,那个显微镜上的信号放大器是我自己设计的,当年自己做的也不错。

我的老朋友崔翯,他就说我,“虽然脑机接口技术链上这些技术环节,你没有一个做的是最好的,但是你是唯一全会做的。”

我觉得我的优势是能贯通整个技术链,了解全局,所以,也算是比较有能力和把握把整个技术方向往前推进。在这种创新团体里,哪些技术方面我认为有短板,就可以和相关领域的专家沟通。可能他并不了解脑机接口底层的技术,但我比较清楚哪些东西的提升,可以比较明显地使系统往高层次发展。而且对接下来的工作我也比较了解,因为我也了解底层技术。比方说面向应用端的发展,各环节要有多大的底层技术,去支撑脑机接口在未来发展的脚步和节奏,在这方面,我也是能形成一个比较明确的规划和预算的。

所以我现在的主要工作是在中间环节,在系统设计、系统集成与系统实现方面,把前后连贯在一起。

在新脑论坛及其之前的讲座中,您常将您的实验室与Neuralink对照,那目前来看,您们和他们存在哪些差距,又有哪些优势呢?

李骁健:因为马斯克主要是投资建立了公司,然后从相关领域聘请专家来开展研发。我们作为这个领域的工作者,对目前产品能做成什么样,大家其实是有共识的。

之前提到,美国的DARPA在这些年持续资助若干项目并促进它们的研究成果做产业转化。所以,马斯克只要把这些项目的人招揽过来就可以了,本质上,是通过花钱招人实现集成创新。相比起来,中国相对就差一些。主要因为没有这样的机构会在前期阶段投资研发。

Neuralink中研究背景相关的研究者一起合作推出了新系统。他们前面做出的一系列工作是很好的参考,我们这块研究也能做得基本差不多。好比当年中国搞原子弹,美国苏联都已经成功爆炸过,苏联也有相关模型提供,否则国内研究会更加艰难。Neuralink的研究团队先做相关研究,有了文章介绍,之后从事相关底层技术的人,就能以此学习借鉴。这些设计如果仿制一下,基本在国内都是能做的。

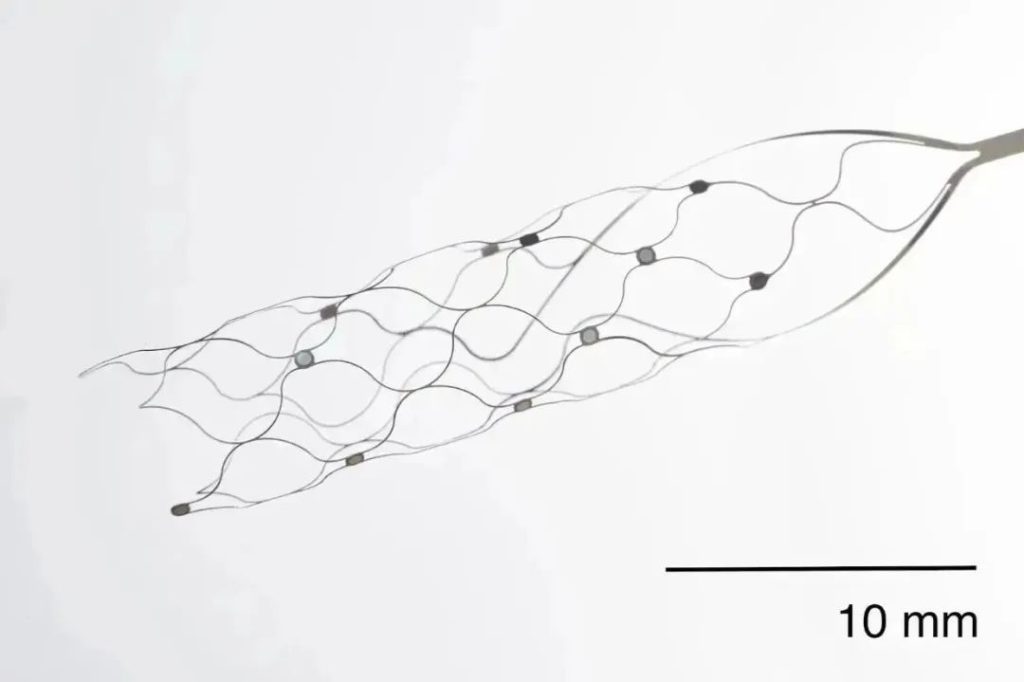

当然,如果从系统的角度来看这个事情,这里也涉及一些问题。当初最早加入Neuralink创始团队的研究人员,大家整体的评价是Neuralink要做前沿的、高性能的脑机接口科研工具,没有特别在意非要把这个东西用在人脑子里。而后来可能是马斯克比较着急,要把它往临床拓展,形成影响力。但在后续设计上,是比较脱离现有植入式医疗器械的方案的,和现有的神经植介入医疗器械的差别还是很大的。因为医疗器械有自己的评审规则,形状功能差别较大时,评审比较费劲。他最近又想参股Synchron,Synchron公司的Stentrode电极其实是比较简单的,参考了疏通血栓的血管支架。它的优点是全部根据现有的医疗器械进行改装,属于小的集成创新。在医疗器械审批角度上比较容易被接受。在审查方面,相关产品是有很多先例的,也是有使用的背景的,比较容易进行评估。

Synchron

技术上,Neuralink的产品,基本是DARPA前面资助的项目带来的重要成果。这些相对完善的技术,其实相当容易集成在一起。他们整体技术方面过硬,只不过在最后形成的产品形态上,作为医疗器械审批是需要一段时间的。马斯克总说激进创新,但在医疗器械评审中麻烦相对大一些。并不是Synchron的技术比他的好,反而是差很多的,只不过目前Neuralink的产品过于创新会造成审批方面的麻烦。

回过头来,在技术上,我们国内整体系统技术上肯定是不如人家的,国内做这方面的都存在这种问题。因为在经验上是欠缺很多的。即使看着大概样子,照葫芦画瓢,但实际用起来就差别大了。系统所有部件的协同问题,还需要摸索,而这也是系统集成的主要问题。怎么样能够发挥出最佳性能,里面涉及很多深层次问题,高端系统集成其实还是挺难搞的。

部件与部件之间,并不是简单的“1+1=2”,在部件集成后会不可避免地出现个体性能的制约和功能性的限制。如何选择或牺牲一部分部件的性能,做到高性能的系统集成,是我们需要思考和解决的问题。这也是为何现在强调学科交叉、跨学科。因为目前在基础科学发展受限的情况下,需要在高端系统集成层面产生突破。例如,我之前做的多功能双光子显微镜,它属于光学工程,基本理论100年前就已经定下了。目前没有新理论出来,主要是在应用端创新。我们只是找到一个新的应用需求,然后做它的解决方案。但设计这个系统,实际上是采用了多个技术的结合,形成了高端的集成创新,包括成像的自适应技术等,利用这些技术形成一个有机组合体。

从技术角度讲,国内脑机接口方面的基础还是比较薄弱的,从美国回来了不少人,在这方面其实也是零零散散,并不是太成体系。美国这方面之前也没怎么培养中国人,因为项目本身有着军工背景限制。

我们的定位是想做转化,希望将它应用到临床。我们在设计方面很多东西就没有追求像马斯克那样的高标准。我们在很多方面要朝着医疗器械考虑。比如说传统的神经调控,比如DBS就几个通道,像Synchron其实也只有8-16个。传统的Blackrock也就100个左右的通道。给病人使用的很多东西早已经做出来了,像做语音重建,Edward Chang用的其实是比较传统的电极,是临床一直在用的东西,大夫也比较熟悉。所以很多时候还是需要强调应用场景,通过需求牵引能够比较快地通过医疗器械审批。因为三类器械的审批是有最少年限的,在这几年内能够稳妥的把这个系统传递到应用端,给病人用上,我们认为还是比较关键的。要做我们掂一下脚尖就能够到的东西,不要先在前面折腾很大劲儿,在临床上又很费劲,用户长时间也不能受益,我觉得这样并不好,会让需求方沮丧的。

所以,我们寻求一个能够比较快速落地的折中方案,能先用起来。让大家知道有什么新东西出现了,要让用户明白脑机接口目前确实可以使用了,不能让大家一直认为这是一个科幻故事。

在美国,前期有很多相关的研究资助,很多人是知道这个东西是能够使用的,但在中国前期没有太多这方面的知识普及。前年多位记者采访我是把脑机接口作为科幻故事来采访的。所以,首先我们要说这个东西在最近几年就可以给病人用上,先把应用端打开,让大家逐渐接受这个东西,然后再进一步提升它的性能,提高用户体验的满意度。

提到这个,我想起你之前在规划中认为在5年内我们能够实现对感觉运动神经损伤的替代,帮助相关的一些病人做功能重建。结合刚刚的话,我可以认为目前我们最重要的是先推动这些已有技术的应用,借此获得一些数据,再反馈到技术发展吗?之前自己还以为这5年可能更多的还是要侧重理论突破和技术的探索方面。

李骁健:因为脑机接口的复杂性主要受制于大脑的复杂性。现在美国也有几十例植入Blackrock的电极做运动脑控的案例,这主要取决于现在成熟的技术都是皮层信号脑机接口。无论是运动、语音重建或是视觉,其实采集的都是脑皮层的信号。

所以,如果要使用的话,现今的脑机接口就能用,尽管可能存在用户体验的问题。但意识上传和下载现在肯定是搞不定的。未来当真正传递脑子里的神经信息给机器人时,在一定程度上,它也会产生一些自主的智能。这会形成一个智能交融的状态。等到上传完然后再下载时,就会发现跟以前已经不一样了,这是必然的。但这可能比较遥远,最少也是30年之后的规划。我们也只是知道这个路径该怎么走。

目前来说,我们做到的还是一些简单的事情,比如说运动控制,像控制机械手,但要想灵巧到可以绣花,这肯定不太成。目前做的还是一些比较简单的事情,譬如拿个水杯、拿点吃的。

来自约翰斯·霍普金斯大学医学院(JHM)和该校应用物理实验室(APL)的研究人员,让四肢瘫痪的残疾人意念控制两支机械臂。

Johns Hopkins APL

另外,就是我们采集脑信息的量。目前因为各种传感器以及放置位置的限制,我们其实采不了太多的信息。就如我之前在讲座中所说,脑机转码两个基本原理——神经群体编码理论和神经的可塑性。群体编码的一个特点是单个神经元的信息是冗余的,每个神经元的信噪比不高。如果能从它们中抓出关键信息,那我们的脑控任务就可以得到很大提升。当然,这并不是说记录的神经元越多越好,从临床上来说,这并不需要。只要现在能实现相对较高的成功率,譬如90%的成功率,并且能够保证流畅度,就是在一定的时间内完成特定任务动作,就能够投入使用了。就像残疾人通过拄拐杖来走路,这就已经管用了,毕竟要让他跑起来是不太可能的。

所以说,现在有些东西是完全可以用起来的,它可以让残疾人在一定程度上生活自理,但现在不要指望他们能恢复到患病之前的状态。我们也可以通过脑机植入体积累更多的脑信息数据。因为我们目前所用的EEG的空间分辨率不行;fMRI拍摄的是整个脑,但它属于粗粒度离散动态信息,没有连续动态细节。传统技术都会导致大脑内的高时空精度信息基本没有采集到,精准信息不足,对各种脑疾病进行治疗就会很困难。显然光拿计算机不可能模拟出大脑的运行,我们需要真正从脑内拿精准数据。这样我们才能进一步提高相关疗法,也能推动用户体验的提升。

当数据足够,我们就可以发现规律,然后进一步提升脑控的性能。应用与理论其实是联动发展的,如果现在不开始做应用,我们拿不到直接来自应用场景的数据,也指导不了底层技术的优化和提升。举个例子,可能我们现在在传感器和电子芯片上所做的努力,几年之后可能没有多大的提升。因为没有采到足够多的脑数据,我们根本不知道哪些是最有效的信号。这很可能会导致传感器和芯片设计的方向走偏。

研发是一个闭环过程,先做一个东西出来,然后不断调试,保持走在正确的路上。

其实这也解决了一个问题,在实现了上千通量的脑接口系统之后,很多人提出要实现上万、上亿通量,但事实上我们还要先解决老师您说的数据问题,才能谈得上更高通量的发展。

李骁健:对,对于采集信息而言,目前要追求通量,高通道肯定是需要。但问题是研发上,我们不可能闷着头走路。要达到高通量,我们具体应该如何设计?内部的参数指标怎么定?我们采集到的数据,信息量到底有多少?我们要在哪些方面进行更细节的设计?大家可能只是喊个大口号,要上万通道,但真正要怎么做才能使信息最大化?我们都不清楚。

所以说,只有根据前面采的数据来做分析,才能确定后面具体的设计细节。脑机接口是滚动发展的,得一步步进行。

就像老师之前说的近些年脑机接口的快速发展,有赖于微电子工程技术的突破。那要想脑机接口有革新性的进展,那还需要怎样的技术涌现?

李骁健:确实,微电子和微纳加工是脑机接口的硬件支撑,但对产业上拉动最强的,其实还得是人工智能。因为这代表着信息处理能力的增强与算力的提升。但首先还是得先有大量的数据。另外就算是简单的生物智能模式,其实对人工智能的研究范式发展来说,也会有很大的推动作用。

当然这又涉及到你提到的脑机接口技术的应用端的问题。一个是通过脑机接口治疗脑疾病;另一个是通过脑机接口获得大量的脑信息。脑信息的分析,不光用在分析脑疾病,同时也是对生物智能运行过程的解读。从数据中可以总结出生物智能运行的原理,以此指导和支持未来人工智能设计。两个应用都涉及同一种问题,就是如何采集脑信号,如何进行脑机信息交互。信息交互的交互力度和颗粒度是怎样的,使用寿命又如何?这也是为何意识的上传和下载这样的想法还得过几十年。因为拿到精细的信息的话,就不可能有太大的覆盖面;而要是具备广度的话,就可能缺乏精细度。

此外就是人工做的这些传感器,跟天然的脑组织形貌材质上差别也比较大。这也是为什么我们在材料方面做导电聚合物。因为它和脑组织都属于有机物,相对匹配。甚至我们希望在之后的设计上不加金属,传感器全由导电聚合物形成。比如去年我们发表在《先进功能材料》(AFM)上的文章介绍了一种柔性神经传感器,信号走线还是金属,只是在触点上用的导电聚合物。而斯坦福大学鲍哲南实验室发表了一篇Science,连信号走线带触点整个一套都是导电聚合物。但这种也存在一些问题,做慢性植入还不行,只能急性使用。他们应该正在提升这个东西的性能。从未来发展来看,我们还很需要在材料上进行深度研发和挖掘。

此外,我们也布局研发了几个重要的神经界面未来技术,而且在一步一步地推进这些研究出成果。比如我们9月份发表在《自然-生物医学工程》上的纳米神经遥控的文章。

论文题目:

Bioresorbable thin-film silicon diodes for the optoelectronic excitation and inhibition of neural activities

DOI:

我们回到应用端,现在我们脑机接口更多的是用在一些肢体运动障碍的患者身上,那此外的认知障碍、精神疾病、神经发育障碍等疾病治疗上,你觉得目前发展的最快的是哪一块?相对来说落后的又是哪一块?为什么会出现这种情况呢?

李骁健:现在脑机接口真正能用的,都是使用皮层信号的脑机接口。对脑皮层来说,它研究的比较多,比较深入。要想知道哪块脑机接口的应用先发展,就得看神经生理学哪块的研究较充分。理论模型完善了,应用自然就跟上了。目前,视皮层和运动皮层是研究最多的,还有就是颞叶的语言区。虽然说语言很复杂,但它的神经信号还是在脑皮层上。也就是说只要是在脑皮层上做信号采集的,或者说我们能把信号导入的,都相对容易。

但对于精神类的问题就会更多。比如情绪,它演化比较早,相关核团在脑子里比较深,这就导致以前大家往那扎电极扎的少,采的信号也少,研究的不是特别清楚。

另外就看拿猴子做的研究是多是少也可以判断,如果对猴子来说,研究的比较多,后面把它用于临床疾病治疗上就比较容易。

所以说精神脑机接口是研究前沿。目前它的理论模型基本没建起来,电极只能猜着扎,那自然不可能普遍使用,更不能保证疗效。

而对于脑皮层主要具有的功能,譬如视觉,这些我们都相对清晰。我们把电极扎下去,至少有90%以上的把握说解码没问题。剩下10%,可能是因为手术操作不是很好,信号质量太差,无法解码,或者电极植入没弄好,几天后坏了。这些都属于外界因素,而不会因为脑区的解析没有研究清楚,采集了信号却解码不出来。毕竟皮层信号脑机接口已经搞了20多年。而涉及到深脑区的精神脑机接口,还得再探索些时日,这也是为何我们把它规划在了8年后。它的进展前提是我们的脑机接口装置已经在人脑内采了足够多的数据,我们能够大体分析出它的关键靶点。我们想要的就是牵一发而动全身,找到几个关键调控靶点,通过闭环神经调控达到治疗效果。

之前您说只有中国美国这种体量的国家才能真正把脑机接口做起来,为什么这么说?我们国家存在哪些优势?

李骁健:中国最大的优势就是临床资源。美国的优势在于它研究历史悠久,技术扎实。美国那边创新比较早,但真正做了人脑植入的脑机接口,也就几十例。最初大家也不放心,存在很多限制。但现在这个市场逐渐放开了,Blackrock、Neuralink、美国药监局的植入式脑机接口指南等的出现,就意味着这个领域是可以放开干的了。只要脑机接口公司按照医疗器械标准执行,病人也是表现出欢迎的态度,愿意尝试使用的病人群体数量就能大增。

如果中国这块也放开,那我们所拥有的临床资源是要多得多的,所采集到的脑数据肯定也比美国多得多。如果我们有足够的数据,无论是在发现脑疾病和治疗脑疾病上,我们都能够掌握比较靠谱的规律,然后确定出疗法。数据多了之后,无论是获取大脑高效的运行规律,还是治疗疾病、甚至推动未来人工智能的发展都会起到极大的促进作用。

如果我们的脑机接口产品能够在医疗端推广,让相关的残疾人能够尝试使用我们的技术,对他们的生活质量也能有较大的提升。毕竟相关疾病的患者自身承受着极大的痛苦,也拖累了整个家庭,社会负担是很大的。他们的绝对数量是巨大的。只有我们真正去到医院,真正去了解,才能看到他们的痛苦。

嘉宾:李骁健 | 采访:光影 | 校对:U87、光影

排版:光影 | 插画:Ines

评论