首先,让我告诉你我有多么聪明。非常聪明。我的五年级老师说我在数学方面很有天赋,回想一下,我不得不承认她说的没错。我能够正确理解形而上学作为蕴相殊唯名论(trope nominalism)的特质,我能告诉你时间是存在的、可是不能被写入一个基本方程式。我也懂得生存之道。别人讲的大部分事情都只有一部分是真的,我能看得出来。

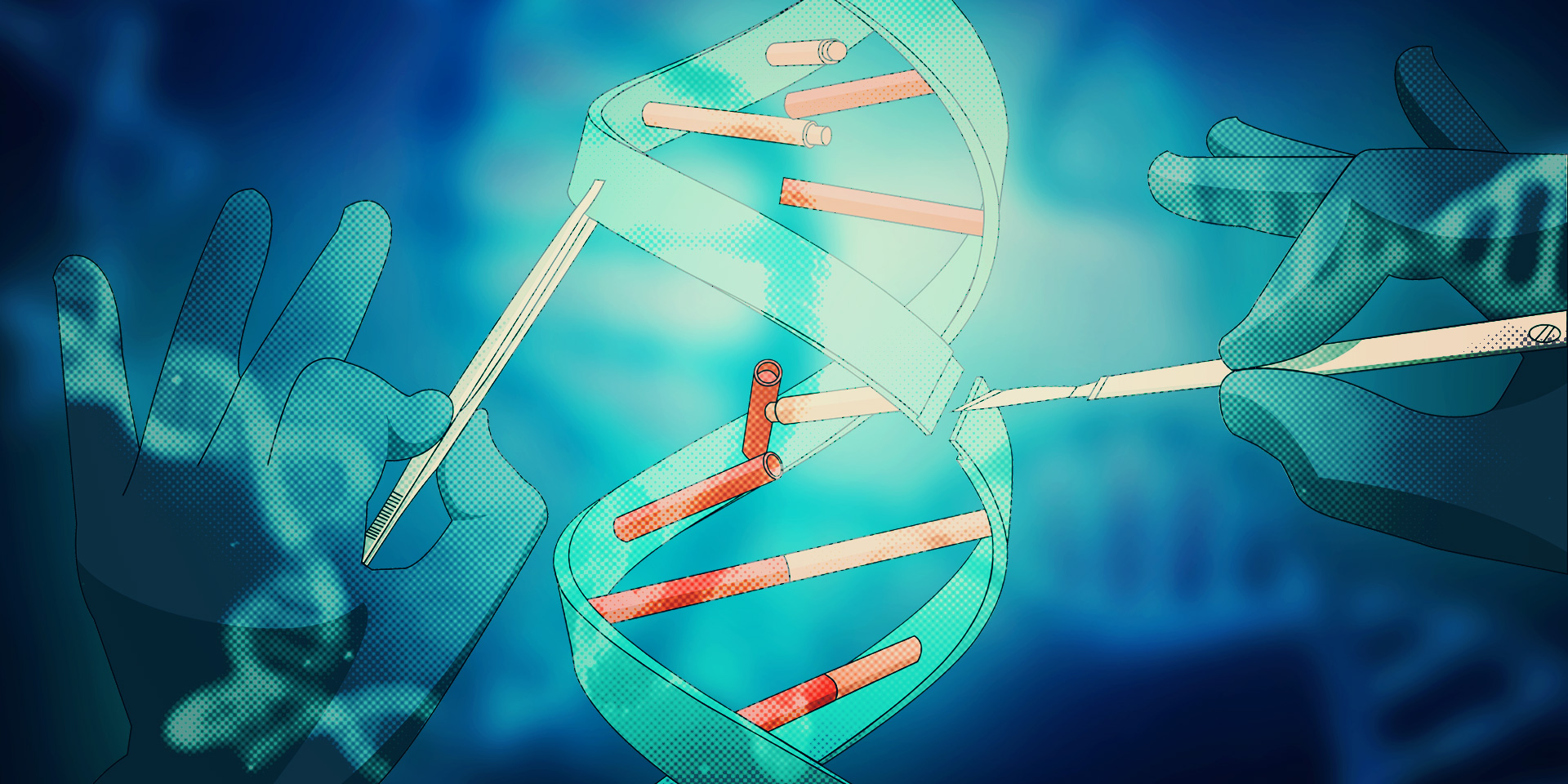

一篇在2017年发表于《自然·遗传学》杂志的文章指出,科学家们在分析成千上万的基因组后,将52个基因与人类智力联系起来,尽管每条只能单独对智力做出一个百分点都不到的贡献。作为这项研究的资深作家,阿姆斯特丹自由大学及其医学院的统计遗传学家丹妮尔·帕苏马(Danielle Posthuma)向《纽约时报》表示,科学家们离真正通过基因预测智力“还有很长的路要走”。就算我们能够做到这一点,也不难想象这会对社会带来怎样令人不安的影响:学生会在申请大学时附上基因组测序结果;老板会在雇佣职员前调查他们的基因;体外受精诊所会承诺利用例如基因组编辑系统CRISPR-Cas9的高端新技术提升胎儿智力。

一些人已经向这个新世界蓄势待发了。曼彻斯特大学的约翰·哈里斯(John Harris)和牛津大学的朱利安·斯沃勒斯古(Julian Savulescu)等部分哲学家认为,我们有控制自己子孙后代遗传密码的义务,这一概念被斯沃勒斯古称作“生育善行”(procreative beneficence)。这一领域将“父母疏忽”这一术语延伸至“基因疏忽”,暗指如果我们在有能力的情况下不使用基因工程或认知强化来提升孩子的能力,便相当于在虐待他们。而另一些学者,例如在新墨西哥大学教授美洲研究的大卫·克瑞亚(David Correia),则预想出了反乌托邦式的后果,即富人运用基因工程直接将社会阶级的力量转移到能永久保存的基因之中。

这一类的顾虑是长期存在的,当科学家们发明出重组DNA技术时,公众就已经开始对改变智力遗传有所警惕了。早在19世纪70年代,诺贝尔奖得主大卫·巴尔的摩(David Baltimore)怀疑,他的开拓性研究是否可能表明“人与人之间的不同在于基因差异,而并非环境差异”。

事实证明,基因的确对智力有所贡献,但是(这种贡献)非常宽泛,且其影响十分微弱。基因以极为复杂的方式交互作用,创造出几乎不可能被逆向工程的神经系统。事实上,想要理解基因如何交互作用,并创造出最佳神经网络的计算科学家们,遭遇了“推销员问题”(travelling salesperson problem)中的硬性限制。引用理论生物学家斯图尔特·考夫曼(Stuart Kauffman)在其著作《秩序的起源》(1993)中所述,“假设从N个城市中的任一出发,用最短的总距离行至每个城市,并最终回到起始点。这一解释起来再简单不过的问题,解答起来却是出奇的困难”。在早期,进化锁定了一些可行的模型,经过数千年后设计出精炼的方案,然而在现有条件下创造最优生物网络时,计算机只能用启发法。蛋白质和细胞在更高的维度中交互作用,这就更加复杂了。重要的是,基因研究并不是为了诊断、治疗或消除精神疾病,也不是为了解释能够导致智力的复杂交互。我们在短时间内并不会制造任何“超级人类”。

事实上,一切复杂性对于一个物种的进化都会起到阻碍作用。在《秩序的起源》中,考夫曼介绍了“复杂性灾难”这一概念,即在一些复杂的生物体中,当进化已经被最优化时,基因在多种方面相互连通,导致自然选择在加强生物个体适应度中的角色被弱化。简而言之,就是一个物种演化到了一种无法轻易进化或被改善的程度。

如果说复杂性是一个陷阱,那么认为某些基因优于其他基因这一想法也是。在19世纪60年代,理查德·列万廷(Richard Lewontin)和约翰·胡必(John Hubby)运用新技术凝胶电泳法来分离独特的蛋白质变异。他们发现,不同版本的基因产物,即等位基因,以令人始料未及的程度分化。1966年,列万廷和胡必提出了一个名为“平衡选择”的法则,解释基因的次优变异之所以能够存在,是因为他们对多样性做出了贡献。人类基因组并行运作。常染色体上的每一个基因都有至少两个拷贝,而拥有一个基因的不同拷贝(对一个生物体)很有用,尤其对于免疫系统多样性来说,或是当物种进化想在任何细胞功能中做一些有风险的尝试,但同时想要保留一份已经经过检验并被证明可靠的版本的基因时。另一些时候,一个可能具有风险的基因变异会被捎带在一个有益的基因变异上。如果这对人类智力有着某种暗示,那就是基因能够互相欺骗互相利用的寄生特性;基因通过剥削同伴基因而获得的自身的功能性,并不比其他基因高级很多。

重要的是,我们早就明白,3万种基因无法决定大脑中100万亿突触连接的组织架构,这一点指明了有关智力无法辩驳的现实,在一定程度上,智力冲破重重逆境和迫于开发大脑的压力,才被锻造而成。进化是用风险换取优势的一场交易,而这正是我相信我们总是会携带可能带来自闭症、强迫症、抑郁症和精神分裂症风险的基因变异的原因;这也是我相信新自由主义认为科技终能解决大多精神健康问题这一观点几乎必定错误的原因。在进化过程中,没有优质基因的存在,唯一存在的只有那些运用风险进行交易的基因,以及在特定环境下和指定任务中发挥更优的基因。

我希望我能相信自己的基因就包含着写作能力,但是小说仅存在了几百年,时间之短还不足以让生物进化选择出小说家们。事实是,写作需要付出辛苦和努力,作家甚至可能展现出一些在其他方面令他们处于劣势的心理特质——比如神经质人格,或不间断而苛刻的自我反省。我们都理解并在一定程度上拥有这些特性。生物进化教给了我们一个残酷的现实——自然竞争在竞争者的相对适应度差距最小时最为激烈。鉴于这一点,我们得以明白,近几十年间出现的贫富差距问题,并不是生物差距之巨大的一种验证,而是被我们想要对优越感和控制欲的需求加以证明的错觉而推动的。

相信我。我知道的。

翻译:Lacey;校对:Dora;编辑:EON

原文:Even if genes affect intelligence, we can’t engineer cleverness

科学作家,计算生物学家,常驻麻省剑桥。他的作品曾被发表于《大西洋月刊》、《时代周刊》、《科学美国人》等。最近出版著作《利用Crispr-Cas9进行人类基因组编辑》(Modern Prometheus: Editing the Human Genome with Crispr-Cas9 (2016))。

1 评论