没有脑子的生物也会学习吗?

越来越多的证据表明,没有神经系统的生物某种程度上也具有学习和解决问题的能力。但这种能力是否就是“原始认知”,研究人员持有不同看法。

越来越多的证据表明,没有神经系统的生物某种程度上也具有学习和解决问题的能力。但这种能力是否就是“原始认知”,研究人员持有不同看法。

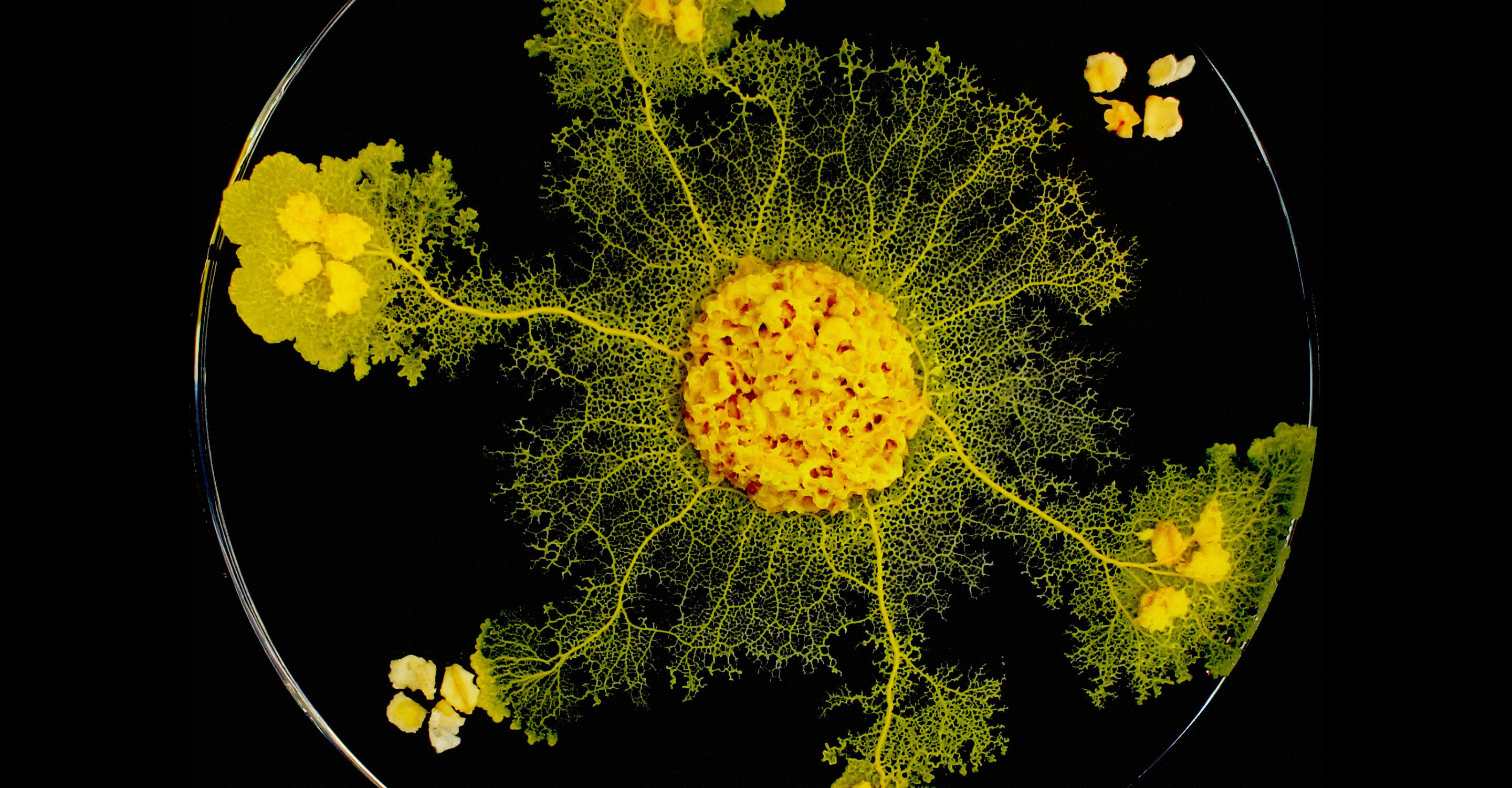

粘菌是世界上最奇怪的生物。人们曾长期把它们误称为真菌,但现在已经把它们归为一种阿米巴虫。它们是单细胞生物,既没有神经元,也没有大脑。然而,近十年来,科学家们一直在争论粘菌是否有能力学习关于周围环境的知识,并能相应调整自身的行为。

奥德丽·杜苏托尔(Audrey Dussutour)是法国科学研究中心的一名生物学家,也是位于图卢兹的保尔·萨巴蒂埃大学动物认知研究中心的团队负责人。在她看来,这一争论可以宣告结束了。她的团队不仅教会了粘菌无视有毒物质,而这些物质是它们通常会回避的,而且她们的研究结果还表明,让粘菌从生理上保持破坏性的强制休眠一年后,它们仍能记得之前习得的行为。但这些结果能证明粘菌——也许还包括没有大脑的众多其他生物——展现了一种原始认知(primitive cognition)吗?

粘菌就像原生动物,是相对容易研究的物种。它们的宏观机体是很容易被操控和观察的。世界上有超过900种粘菌,在多数时候,有些粘菌都是以单细胞形态存在的,但偶尔它们会在食物匮乏时,聚集在一起,猎食和繁殖。而其他所谓的合胞体粘菌则拥有一个巨大的细胞,其中含有数千个原子核。最重要的是,人们可以教会粘菌一些新的把戏;不同种类的粘菌有不同的喜好,它们可能不喜欢咖啡因、食盐或强光,但它们可以通过学习意识到,有这些物质的“禁区”似乎并没有那么危险。这一学习过程被称为习惯化。

“根据习惯化的标准定义,这种原始的单细胞生物是有学习能力的,就像有大脑的动物那样。”澳大利亚麦考瑞大学行为生物学家克里斯·里德(Chris Reid)说,“由于粘菌没有任何神经元,它们的学习机制必定是完全不同的。然而,学习的结果和功能意义却是相同的。”

在杜苏托尔看来,“这类生物拥有学习能力,这一结论具有重大意义,该意义不仅在于我们知道了非神经元系统有学习的能力。”她相信,粘菌也许还能帮助科学家们理解植物最早的学习迹象是从何时何地开始演化的。

粘菌能够将自己获得的记忆从一个细胞转移给另一个细胞。

更有趣、也许更有争议的地方在于,杜苏托尔和其他研究人员的研究表明,粘菌能够将自己获得的记忆从一个细胞转移给另一个细胞。波恩大学植物细胞生物学家弗兰蒂舍科·巴鲁斯卡(František Baluška)说,“对于我们理解诸如动物、人类和植物等更大的生物而言,这真是令人十分振奋的研究成果。”

习惯化的历史

对原始生物行为的研究要追溯到19世纪晚期,当时查尔斯·达尔文和他的儿子弗朗西斯提出,在植物的根茎上,有一些非常细微的部分(被称为“根尖”的细小区域)可以扮演植物大脑的角色。赫伯特·斯宾塞·詹宁斯,一个非常有影响力的动物学家和早期遗传学家,在他1906年出版的名著《低级生物的行为》(Behavior of the Lower Organisms)中也提出了同样的观点。

然而,认为单细胞生物可以学习事物,并且还能在细胞层面保留记忆,这种观点则是新奇而具有争议的。传统而言,科学家们已经直接把学习现象与神经元系统联系在一起了。杜苏托尔说,有很多人认为,她的研究“只是在严重浪费时间,并且会走入死胡同。”

她说,她的研究是从把自己“放在粘菌的立场”开始的。她想知道,粘菌需要从周围环境中学习哪些知识才能生存和繁衍。粘菌的爬行速度很慢,它们会发现,如果环境很干燥、咸度或酸性较大,它们就很容易困在该环境中。杜苏托尔还想知道,粘菌是否能习惯不太舒适的环境,于是她设计了一种办法来测试它们的习惯化能力。

习惯化不仅意指适应,它还被认为是最简单的学习方式。它是指当一个生物反复遇到同样的情景时是如何回应的,而且它是否能过滤掉它认为不相关的刺激信号。对人类而言,习惯化的一个典型例子就是,我们穿上衣服后,就不会再感受到衣服对皮肤的刺激了。类似地,我们也不会注意到很多不好闻的味道或背景声音,尤其是当这些味道和声音没有产生变化,对我们的生存也不重要的时候。对我们和其他动物而言,这种学习方式是通过神经系统的神经元网络形成的,该网络能探测和处理外部刺激,调节我们的反应。但没有神经元的单细胞生物何以具有习惯化的能力呢?

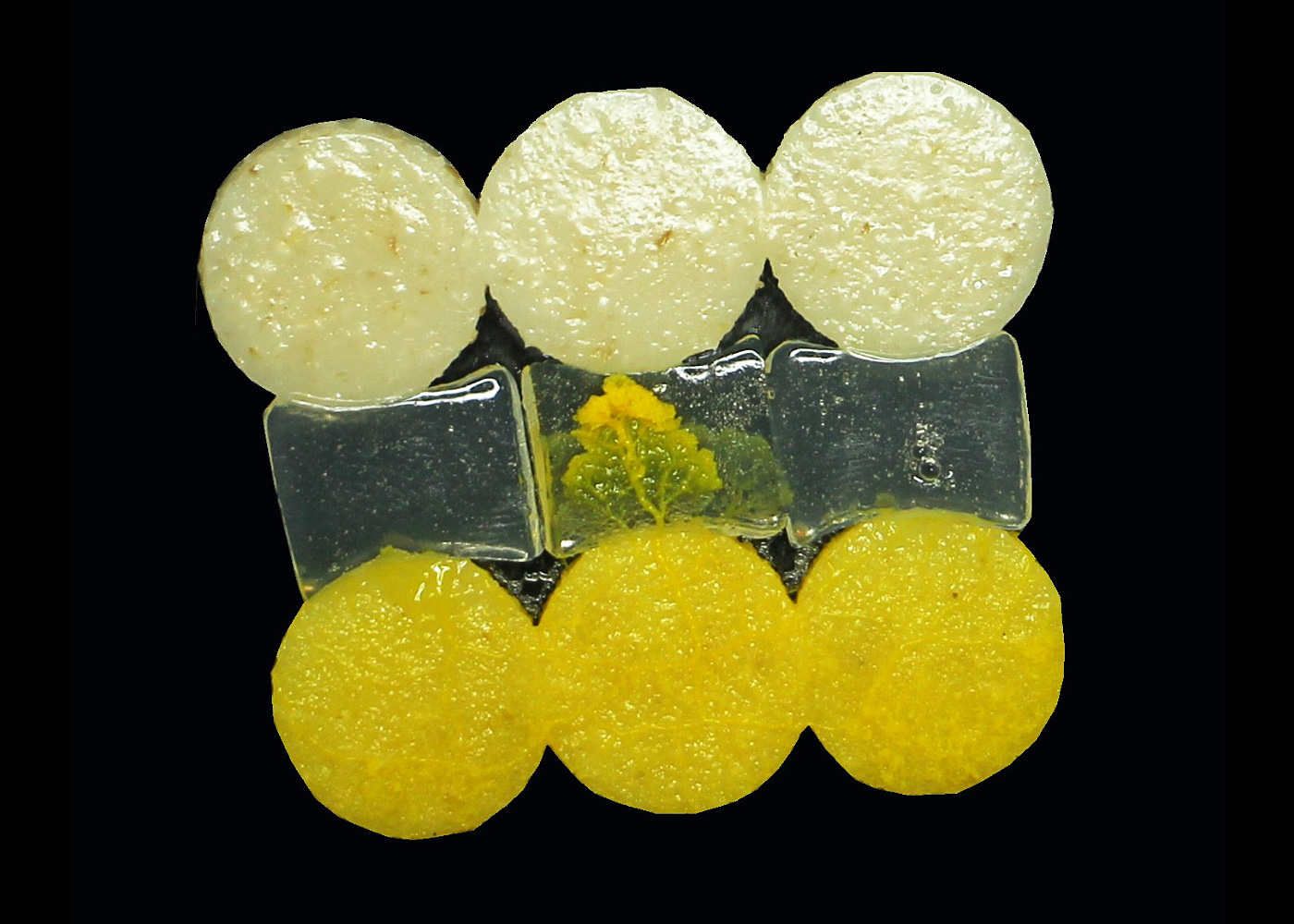

自2015年起,杜苏托尔和她的团队从日本函馆大学获取了粘菌的样本,并对它们的习惯化能力进行了测试。研究人员在实验室放了一些粘菌,然后将它们最喜欢的一种食物燕麦片放在离它们很近的地方。要想吃到燕麦片,粘菌就必须爬过由明胶构成的障碍物,而明胶上要么放了咖啡因,要么放了奎宁,这些都是化学品,对粘菌无害,但又会让其感到不舒服,粘菌通常会回避它们。

粘菌有时能通过某种交流方式,而不是通过经验来适应环境。

“在第一次实验中,粘菌花了10个小时爬过障碍物,它们真的不想碰到化学品,”杜苏托尔说。两天后,粘菌开始无视这些令人痛苦的物质;六天后,每一组参与实验的粘菌都不再对化学品产生反应。

粘菌的习惯化与具体的物质有关:习惯了接触咖啡因的粘菌仍然不愿意爬过含有奎宁等化学品的障碍物,反之亦然。这表明,粘菌已经学会识别某一种特殊的刺激信号,并且可以据此调整自己的反应,但无法做到无视所有化学品,并爬过障碍物。

最后,科学家们让粘菌休息了两天,期间它们既不会接触到奎宁,也不会接触到咖啡因。然后,研究人员再次用有毒的障碍物来测试它们。“我们发现,它们恢复了,也即是说,它们又开始回避有毒物质了,”杜苏托尔说。粘菌回到了它们最初的行为模式。

当然,生物能够适应环境变化,而且并不需要以学习的方式来适应。但杜苏托尔的研究表明,粘菌有时能通过某种交流方式,而不是通过经验来适应环境。在接下来的研究中,她的团队表明,“幼稚的”、非习惯化的粘菌能够通过细胞融合,从习惯化了的粘菌那里直接获得习得行为。

与复杂的多细胞生物不同,粘菌能被分割成很多片,一旦它们被放在一起,它们就会产生黏合,成为一个单一的大型粘菌,就像脉状导管中充满了快速流动的细胞质,当这些导管一个个连接起来时,就会形成一个巨大的导管。杜苏托尔将她的粘菌切成了4000片,使用食盐——另一种粘菌不喜欢的物质,尽管没有奎宁和咖啡因的毒性大——来训练其中一半粘菌。团队以各种组合将不同的粘菌黏合在一起,比如,将习惯了食盐的与没有习惯食盐的粘菌混合在一起。然后,他们测试了新的组合物的特点。

“我们表明,当新的组合物中有一个习惯化了的粘菌,那么整个组合物都会显示出习惯化的特征,”她说。“所以,一个粘菌会将这种习惯化反应转移给另一个粘菌。”3个小时后——这是细胞质静脉形成的时间——研究人员将这些粘菌分成了两部分,然而每个部分仍然显示了习惯化特征。这说明,粘菌学到了东西。

对原始认知的暗示意义

然而,杜苏托尔想要把研究做得更深入,她想知道习得的记忆在经过很长一段时间之后是否还能被记起。于是,她和她的团队通过干燥控制法,让粘菌休眠了一年。今年3月,他们让粘菌苏醒过来,而它们周围充满了食盐。非习惯化的粘菌很快就死掉了,也许死于渗透压休克,因为它们无法适应水分快速从细胞中脱离出来。“我们失去了很多类似的粘菌,”杜苏托尔说。“但习惯化了的粘菌活了下来。”它们还很快穿越了食盐环境,去寻找食物。

存在着“原始认知”这样的事物,它是一种认知形式,不只是拥有大脑的生物才有这种认知能力。

根据杜苏托尔的说法,这意味着粘菌具有学习能力,并且粘菌在休眠期间也能记住习得的知识,虽然休眠给细胞造成的物理和生物化学变化是很大的。今年4月,她在德国不莱梅大学的一场科学会议上描述了这一尚未发表的研究成果。对野生粘菌而言,能够记住可以在哪里找到食物是一种有用的技能,因为它们的生存环境是很险恶的。“它能有习惯能力是一件非常棒的事情,否则它就会被环境所困,”杜苏托尔说。

更为重要的是,她说,这一结果还意味着,存在着“原始认知”这样的事物,它是一种认知形式,不只是拥有大脑的生物才有这种认知能力。

科学家们还不知道是什么机制形成了这种认知。巴鲁斯卡认为,可能有大量的过程和分子参与到其中,而这些过程和分子在简单生物体中是有很大差异的。就粘菌而言,它们的细胞骨架也许能形成聪明而复杂的网络,这些网络能够处理感知信息。“它们将这些信息反馈给了原子核,”他说。

不仅是粘菌可能具有学习能力。研究人员正在研究其他非神经元生物,比如,植物,以发现它们是否也能展现最基本的学习能力。比如,2014年,莫妮卡·加戈里亚诺(Monica Gagliano)和她在西澳大学和意大利佛罗伦萨大学的同事发表了一篇论文,引发了媒体的炒作。她们用含羞草做实验。含羞草是出了名的对触摸或其他物理干扰十分敏感的植物:它们会很快卷起自己柔弱的叶子,以保护自己。加戈里亚诺设计了一种机制,她会突然让含羞草下落大约一英尺,而不伤及它们。刚开始时,含羞草在掉落时会自我收缩,并把叶子卷起来。但过了一会儿,它们就没有反应了,似乎“意识到”没必要做出自我保护。

传统而言,人们可以教会没有大脑或神经元的生物一些简单的刺激-反应行为。对像粘菌和多头绒泡菌(Physarum polycephalum)(尤其是日本北海道大学的中垣俊之的研究成果)这样的原生动物行为的研究表明,这些似乎很简单的生物能够在自身环境范围内做出复杂的决策,并解决问题。比如,中垣俊之和他的同事们已经证明,粘菌能够解决“迷宫问题”,也能像人类一样设计出有效的分配网络(在一项著名的研究中,粘菌重塑了东京的轨道交通系统)。

克里斯·里德和他的同事西蒙·加尼尔(Simon Garnier)是新泽西理工学院“蜂群实验室”(the Swarm Lab)的负责人,他们正在研究一项机制:粘菌是如何让信息在自身不同部分之间进行传递的,又是如何作为一个整体行动的,并且还可以模仿充满神经元的大脑的能力。粘菌的每一个微小部分都会在一分钟内进行收缩和扩展,但收缩频率与所处的环境质量有关。如果刺激信号是正面的,就会导致它快速脉冲,而负面的刺激信号则会导致脉冲放缓。每一个脉冲部分都会影响相邻部分的脉冲频率,这与神经元的激发频率可以影响其他神经元的方式是差不多的。使用计算机视觉技术和实验来观测粘菌,就像用核磁共振仪来扫描大脑一样。研究人员正在考察这种机制,该机制能让粘菌围绕自己巨大的单细胞躯体传递信息,并在相互冲突的刺激信号之间做出复杂决策。

捍卫大脑的独特性

然而,有些主流生物学家和神经科学家驳斥了这一研究结论。“神经科学家反对‘贬低’大脑的独特性,”塔夫茨大学的生物学家迈克尔·勒温(Michael Levin)说。“大脑非常了不起,但我们必须记住,它们来自于哪里。神经元是从非神经元细胞进化出来的,它们不是像魔术一样变出来的。”

有些生物学家也反对“细胞有目标、记忆等等这样的观念,因为这听起来很神秘,”他补充说。但我们必须牢记,他说,过去一百年我们对控制理论、人工智能和机器学习的研究已经表明,机械系统也能有目标,也能做决策。“计算机科学在很早以前就已经知道,信息处理与物质基质无关,”勒温说。“这与你是由什么物质构成的无关,而与你的运算方式有关。”

在加州大学圣地亚哥分校整合神经科学实验室主任约翰·斯迈西斯(John Smythies)看来,这一切都要取决于如何定义学习。虽然粘菌在经过长期休眠后仍保持了习得行为,但杜苏托尔的这一实验并没能说服他。“‘学习’意味着行为,而很多粘菌苏醒之后死掉了,这显然不属于学习行为!”他说。

在荷兰格罗宁根大学的认知科学家弗雷德·凯泽尔(Fred Kaijzer)看来,这些有趣的行为是否表明粘菌具有学习能力,就像争论冥王星是否属于行星:答案取决于学习的概念在经验证据上扮演了什么样的角色。然而,他说,“我不认为有任何清晰的科学理由能够否认这样一种可能性:非神经元生物具有学习能力。”

巴鲁斯卡说,很多研究人员也非常反感植物拥有记忆、学习和认知能力这样的观点。人们仍然认为植物只是“像僵尸一样的机器人,而不是充满活力的生命体,”他说。

不过,传统观点已经在慢慢发生变化了。“我们从2005年开始就在植物身上研究植物神经生物行为了,尽管研究成果还没能被学界主流接受,但我们已经让人们的观念产生了很多改变,比如,植物信号、交流和行为等领域的研究成果现在多少都被学界认可了,”他说。

可以说,这一论战其实与科学无关,而与术语的定义有关。“关于粘菌的智能,我所交谈过的多数神经科学家都十分乐意认可实验的可靠性,并且他们在有大脑的动物身上所做的相同实验也得出了类似的结论,”里德说。他们有异议的地方在于,通常只用于心理学、神经科学和与大脑有关的术语,比如,学习、记忆和智能,是否能用于非神经元生物。“粘菌研究人员坚持认为,既然在粘菌上观察到了同样的功能行为,那么我们就应该使用与有大脑的动物一样的描述性术语,而传统的神经科学家则坚持认为,对学习和智能的定义需要以神经架构为基础,”他说。

巴鲁斯卡说,结果便是,我们很难说这项研究证明了原始认知的存在。“最重要的问题在于,官方机构和科研基金将开始支持此类研究项目。就目前而言,尽管存在一些例外,但主流科学家们还是很不情愿接受这一结论,这真是让人感到遗憾。”

要想获得学界主流的认可,原始认知研究人员必须表明,习惯化适用于广泛的刺激信号,并且最重要的是,能够阐明习惯化的实现机制和习得信息在单细胞之间传递的机制,里德说。“这一机制必定非常不同于在大脑中观察到的机制,但两者又产生了相似的功能结果,这使得对两者的比较变得相当有趣。”

翻译:王培

编辑:EON

原文:https://www.quantamagazine.org/slime-molds-remember-but-do-they-learn-20180709/

科技记者,现居伦敦,《Professional Engineering》杂志主编。著有《Call me ‘Pops’: Le Bon Dieu Dans La Rue》。

评论