原文刊载于神经现实和《信睿周报》联合推出的“脑科学·特辑”。

大概400年前,莎士比亚在《威尼斯商人》中问:“告诉我爱情生长在何方?是在脑海里,还是在心房?”400年来,人们在认识脑的道路上已经走了多远啊!而且这个趋势还在进一步加速。

不过,我们也不能盲目乐观。正如美国神经科学家沃尔特·弗里曼(Walter J. Freeman)所说,“我们就像那些‘发现’了美洲的地理学家一样,他们在海岸上看到的不只是一串小岛,而是有待探险的整个大陆。使我们深为震惊的,与其说是我们在脑如何思考的问题上取得的发现之深,不如说是我们所承担的阐明和复制脑高级功能的任务之艰巨”。

德国诗人和科学家歌德曾说过:“除非我们设法知道前人懂得了什么,否则我们就无法清楚地明白我们究竟懂得了哪些东西。如果我们不知道怎样欣赏往日的成就,那么我们也就不能真正理解如今的进展。”因此,从科学史的角度梳理人类在认识脑的过程中所发生的范式革命,是非常有意义的(“范式革命”是由托马斯·库恩提出的概念,意指某门学科中基本概念和研究方法的根本性变化)。由此出发,可以帮助我们思考可能面临什么样的新范式革命,以便更自觉地做出应对。

从科学史的角度出发来看学科发展的过程,大体都须经历哲人的冥思苦想、科学观察、实验证实或证伪、建立模型和提出理论这几个阶段。成功的理论不但能总结已知的事实,还能预测新的事实,并为实验所证实。由于其复杂性,脑研究的发展比数理科学滞后,但也要走所有学科的共同道路。此外,在科学的发展中,某些关键研究技术的突破也起到举足轻重的作用——虽然这些技术还不能被归入该学科的范式革命,却是范式革命必不可少的催化剂和前提条件。范式革命的发生往往是由问题驱动的,即当学科发展遭遇某个非解决不可的关键问题时,或迟或早会有天才科学家提出石破天惊的新思想,做出颠覆性的发现,引发范式革命。

从这些角度来梳理脑科学的发展历程,虽然在时间上可能会有交叉之处,但大体上还是一致的。本文将以科学方法论上的改变作为主线,以此组织脑科学史上由问题驱动的重大事件,并适当提及关键的技术准备。

从思辨到科学观察和实验

心智所在地是心还是脑?

古人对一些重要科学问题的探索往往仅依靠哲人的思考,而不是科学观察和实验。因此,尽管古希腊医生希波克拉底早在公元前5世纪就根据脑损伤病人的症状提出“脑是我们精神生活的所在地”,但由亚里士多德在公元前4世纪提出的“心脏中心论”仍统治了欧洲十几个世纪。亚里士多德的论据都是诸如“从解剖来看,心脏和所有的感官都有联系,而脑却并非如此”(这是因为当时可以清楚地看到血管,但是却看不清神经)、“心脏位于身体的正中,而脑却偏处一端”等似是而非的理由。希波克拉底和亚里士多德都只是根据自己看到的一些现象(其中不乏片面的现象甚或假象)或按照自己的信念做出的判断。这些判断都没有经过严格的证实或证伪。

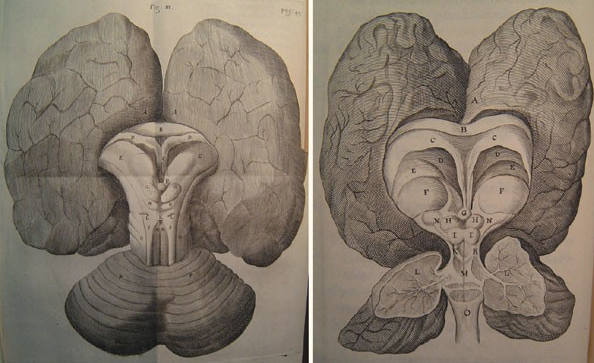

对“脑作为心智所在地”的理论,公元2世纪的盖伦(Galen of Pergamon)和16世纪的维萨里(Andreas Vesalius)都曾以科学观察或实验做出过贡献,但对这一理论做出决定性贡献的是17世纪中叶的英国医生托马斯·威利斯(Thomas Willis)。当时,牛津暴发了两轮流行病——脑膜炎和睡眠病,尸检结果都发现死者的脑部出了问题。威利斯发现几个罹患这两种流行病的病人出现了手脚麻痹、纹状体变性的症状,因此猜测纹状体对运动有影响。他跟踪病人多年,并在他们死后对尸体进行解剖,由此将病人行为的改变与脑异常联系起来。

同时,威利斯也是提出“人脑的高级认知功能来自大脑皮层的褶皱”的第一人,而以前的人们根据盖伦的教导都认为这一功能源于脑室。威利斯是基于他对人与其他动物大脑皮层的比较研究得出这一理论。他观察到人类的大脑皮层有很多褶皱,而鸟类和鱼类的大脑表面平坦而均匀,几乎没有褶皱,由此他认为这可以解释为什么人类有高超的智力,而鸟类与鱼类的理解和学习能力则较差。

心智功能的实现需要全脑还是局部脑?

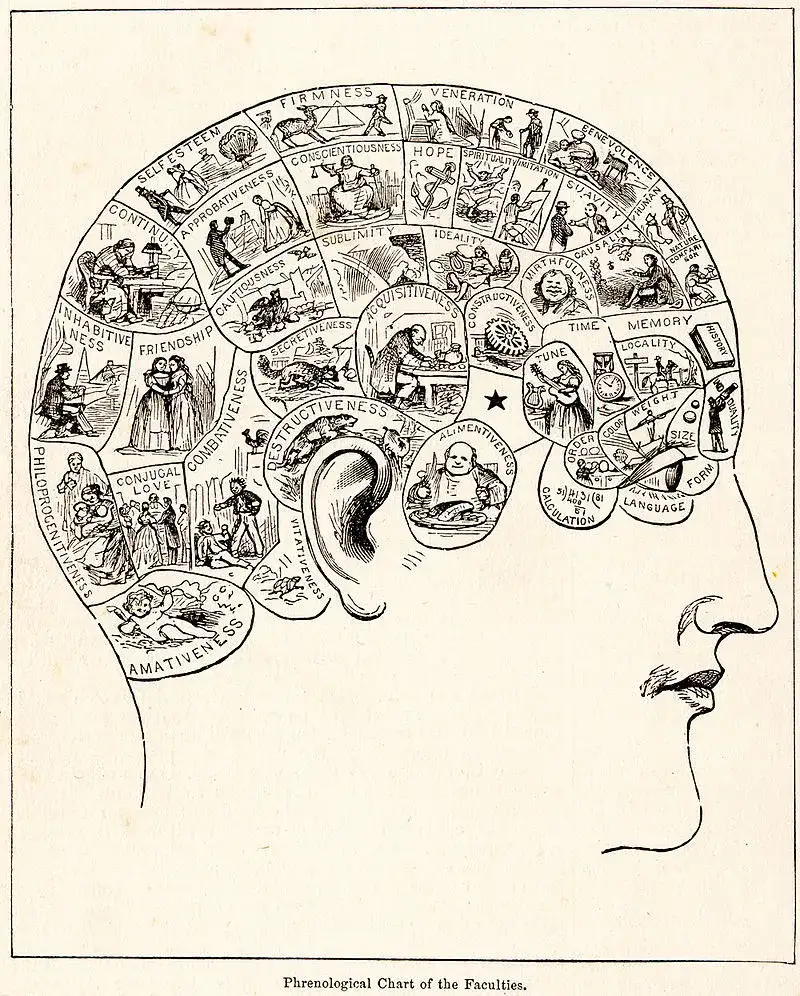

最早提出“心智功能位于特定局部皮层区域”的是18世纪末的德国解剖学家和生理学家弗朗兹·约瑟夫·加尔(Franz Joseph Gall),但他的论据却是错误的。加尔想当然地认为,如果某个区域的皮层特别发达,那么其上的颅骨就会隆起。此外,他认为只要根据颅骨形状就可以判断人的品性,这一假说被称为“颅相学”,并曾风行一时。加尔虽然提出了某个正确的理论,但其根据和方法都是错误的。他大肆搜集颅骨的做法也引起了许多人的反感,甚至恐慌。

法国科学家玛丽·让·皮埃尔·弗卢朗(Marie-Jean Pierre Flourens)是加尔的主要批评者,他用损毁局部脑来观察行为变化的方法来检验加尔的理论,并宣称大脑皮层的功能是均匀分布的。但后来,人们发现他的观点也是错误的,因为他用于实验的动物主要是鸡、鸭和青蛙等低等脊椎动物,它们没有发达的大脑皮层。另外,他考察的功能多半是睡眠、觉醒、运动、饮食等一般性行为,很少涉及特异性的功能。所以,虽然弗卢朗采用的手段是对的,但先入为主的错误观点及错误的实验设计导致了他的实验失败。

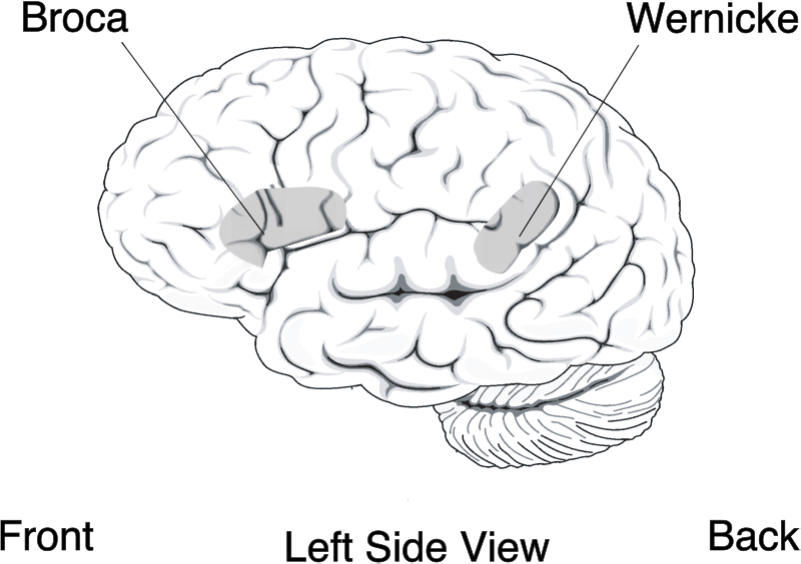

最终解决这个问题的是19世纪的法国医生保罗·布罗卡(Paul Broca)。他收治了一位虽然能听懂问话但不能说话的病人。在病人死后,他做了尸检,发现其大脑左半球额叶的下后侧面发生了病变,这一区域后来就被称为“布罗卡区”。后来,布罗卡又从12个不会说话的病例身上发现了类似的脑损伤。由此,布罗卡以大量病例证明了语言表达是有功能定位的,而且负责这一功能的中枢位于左脑。

后来,德国医生卡尔·韦尼克(Carl Wernicke)发现了另一种类型的失语症病人,这种病人能说会听,但是既听不懂别人的话,自己说的话也混乱不堪,尸检结果发现其脑顶叶和颞叶靠后方的交界处有病变。由此,韦尼克认为这个脑区负责对语言的理解,其后来被称为“韦尼克区”。以上两例说明,执行语言这样复杂的任务既不需要全脑,也不仅由脑内单个小区域控制,而需要一些局部脑区的协同工作。

脑的基本单元是什么?是独立的细胞还是一张网?

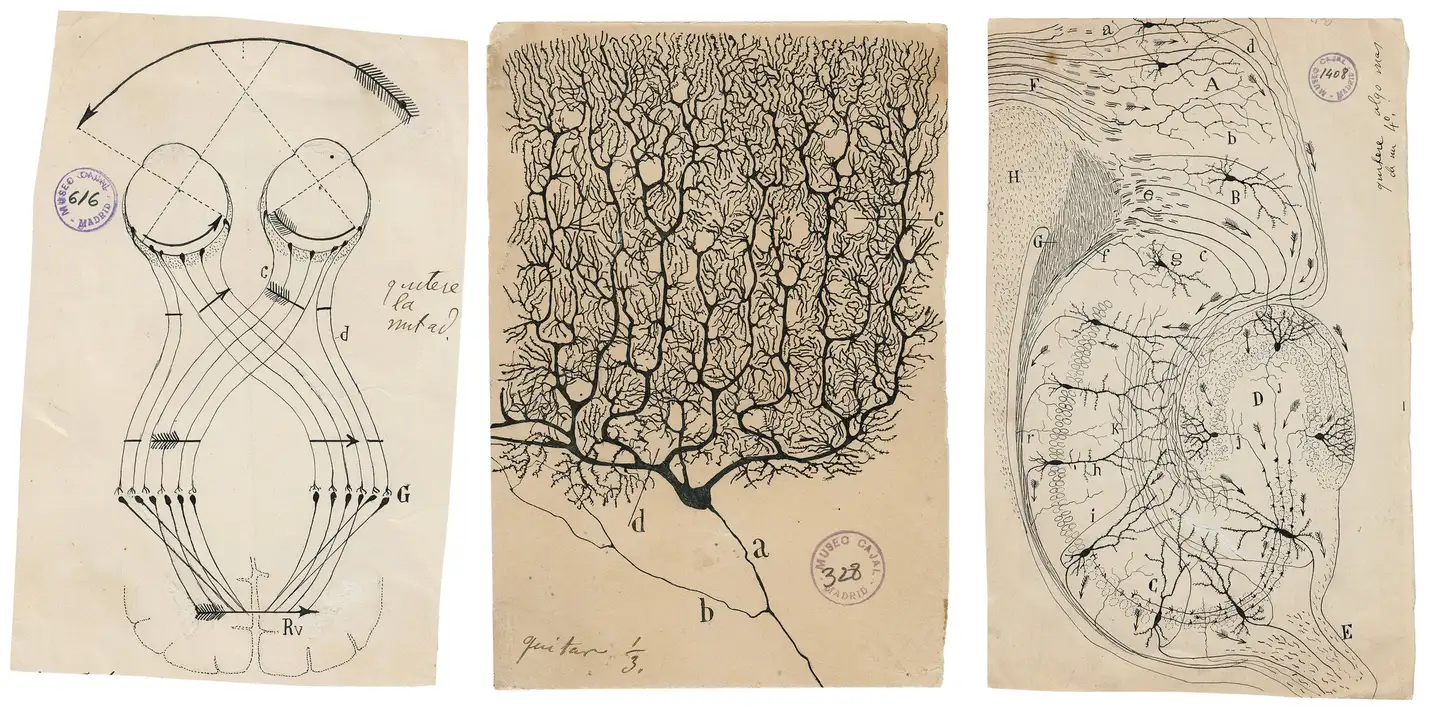

科学革命常以新的研究技术的发明为前导,比如,17世纪显微镜的发明为19世纪的科学家提出细胞学说开辟了道路。学界对“脑是否也由独立细胞构成”这个问题颇有争论,直到1840年阿道夫·汉诺威(Adolph Hannover)发明了用铬酸固化脑组织的技术,以及19世纪70年代卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)发明了高尔基染色法后,科学家才能看清楚神经组织的构成。本来,高尔基有机会最先发现“脑是由独立的神经细胞构成的”,但由于他迷信前人的“网状学说”结论(即神经系统是某种合胞体,彼此相通构成一张网),且在发明高尔基染色法后又转而研究其他与此无关的问题,错失了良机。

在高尔基染色法出现14年后,当圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)第一次看到用这种方法染色得到的标本时,就立刻被迷住了。他对其做了改进,并锲而不舍地给各种神经标本染色,用各种方法间接证实了神经细胞是彼此分开的,提出了作为近代神经科学基础的神经元学说。而直到20世纪50年代,神经科学家通过电子显微镜直接观察到突触后,关于脑的基本单元的争论才画上了句号。

从描述到分析

在几乎所有科学分支的发展过程中,都有一个从描述到分析的过程。如果说上文介绍的脑科学领域的几个里程碑都还是以描述为主的话,那么,到了19世纪末,数理科学的发展则给脑科学分析提供了工具,使脑科学由此走上了分析的道路:首先是采取还原论的方法从下一层次的理化过程来解释上一层次的现象;其次是示波器和差分放大器的出现,为深入研究神经系统中的电活动奠定了基础,使电生理革命成为可能。

神经细胞之间的通信靠的是电还是化学物质?

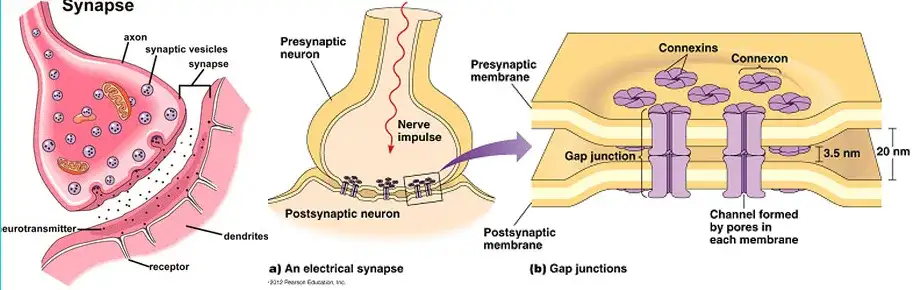

在认识到“脑是由一个个相对独立的神经细胞组织起来的”之后,神经科学家面临的重要问题是:神经细胞之间如何通信?首先提出突触概念的查尔斯·斯科特·谢灵顿(Charles Scott Sherrington)认为,由于神经作用很快,所以其间的相互作用必然是通过电。同时,也有科学家在思考神经细胞通过化学物质作用的可能性,但苦无证据——直到1921年,才有实验证明电刺激支配蛙心脏的迷走神经会释放化学物质使蛙心跳减慢,从而使天平向化学学说一侧倾斜。但是,电学说的信奉者对此提出了各种质疑:虽然心肌如此,但是骨骼肌呢?神经细胞彼此之间呢?然而最终还是化学学说胜出了。不过,后来的电镜观察结果表明,电学说也并非一无是处,在少数情况下,神经细胞之间确实也存在电突触。

神经信号的传导是一种被动过程还是主动过程?

1868年,德国生理学家朱丽叶斯·伯恩斯坦(Julius Bernstein)发明了一种他称为“差动周期断流器”的仪器,第一次精确地记录下在神经上传播的神经脉冲。为了解释神经脉冲的成因,他借用了其他学者的公式来计算半透膜两侧溶液中离子浓度不同时通过扩散作用所造成的电位差,以解释当神经没有受到刺激时,细胞膜内外的基础电位差(静息电位)。理论计算值和通过实际测量所得结果非常接近。伯恩斯坦认为,刺激可能在瞬间破坏了神经细胞膜对不同离子的单向通透性,使膜两侧电位相同,从而在瞬间造成了一个峰值,并以此来解释神经脉冲的形成机制。但这一解释和他观察到的“神经脉冲的峰值超越零电位”的实验事实不符。

为了解决这个问题,霍奇金和赫胥黎(Hodgkin & Huxley)在通过长期研究后,把神经细胞膜看作一个由细胞膜电容和电导并联而成的等效电路。和伯恩斯坦不同,他们认为,构成膜电导部分成分的钾离子通道和钠离子通道的电导值,都随着膜电位的变化而改变。随后,他们发明了一种被称为“电压钳位”的新技术,并通过实验验证了上述规律。以此为基础,他们建立了神经细胞膜的一个理论模型——霍奇金-赫胥黎模型。通过这个模型,不仅能计算他们据以建立模型的实验事实,还能预测神经脉冲的波形、可扩播性和速度,因此,霍奇金-赫胥黎模型也被称为“神经科学中的麦克斯韦方程”。霍奇金和赫胥黎的工作开创了用数理方法建立神经系统理论模型的先河,直至计算神经科学诞生。

向“底层”挺进:神经活动的分子机制

20世纪下半叶,分子生物学和遗传学的突飞猛进给脑科学提供了有力的工具,神经科学家试图从还原论的角度出发,阐明脑功能的分子机制。当霍奇金和赫胥黎提出他们的模型和理论时,离子通道还只是一种假设,而对离子通道的描述也只是对实验数据的拟合。分子生物学家认识到,所谓离子通道,实际上就是指神经细胞膜上一些对电位敏感的特殊蛋白质。运用分子生物学的方法,神经科学家确定了这些蛋白质的结构,用递质和递质受体的相互作用来解释通道的开放和闭合,从而从分子水平上解释了离子通道门控和离子流动的机制。此外,对记忆的研究也深入到了特殊的蛋白质层面。目前,人们已经认识到舞蹈症是由单基因缺陷引起的,正在进行对其他脑疾的基因变异基础的研究——这就使对脑机制的认识深入到了分子水平。

从内省、行为主义到认知神经科学

在心智研究上,起初人们只能依靠内省,后来,人们发现这种方法很不可靠,也很难重复。20世纪上半叶,有一批学者认为,动物所做的一切(包括动作、思维和感受)都应被当成是某种行为。他们认为:应该用科学的方法对行为加以客观描述,而无须涉及内心活动;任何内心活动(如果有的话)都应该有相应的行为表现,内心活动只能通过表现出来的行为加以推测,表现出同样行为的不同内心活动是无法区分的。其中的极端者甚至否认内心活动的存在,这一学派被称为“行为主义学派”。这一学派只研究行为,完全舍弃对内心活动的研究,因为他们认为只有定量地观察行为才有意义。相对于内省而言,行为主义也确实是一次范式革命,在其早期也取得了包括巴甫洛夫的经典条件反射和B.F.斯金纳(B. F. Skinner)的操作条件反射在内的重要成果。但仅因为研究困难就否定内心活动的存在,显然也没有道理。

20世纪下半叶,由于出现了无损伤观察脑的结构变化的技术手段,特别是用于观察人类进行心智活动时脑内发生的变化的脑成像技术(包括脑磁图、正电子发射断层扫描、磁共振和功能磁共振成像等,再加上之前的脑电图),以及无损伤刺激脑内组织的技术(如经颅磁刺激),使得观察行为异常的活人脑内变化和正常人在进行脑力活动时的脑内变化成为可能。这改变了在寻找行为失常病人的病因(这能为解开心智之谜提供重要启示)时的做法:以前需要等病人死后进行尸检确定,现在则可以立刻进行无损伤检查。

20世纪70年代,通过心理学、人类学、语言学、人工智能及计算机科学、哲学和神经科学的交流,以研究认知过程和心智为目的的交叉科学——认知科学诞生了。认知科学研究信息是如何在神经系统中表征、处理和变换的,特别是知觉、语言、记忆、注意、推理、计划、决策和情绪,以至意识。

神经系统是一种信息处理系统,还是提取意义的机器?

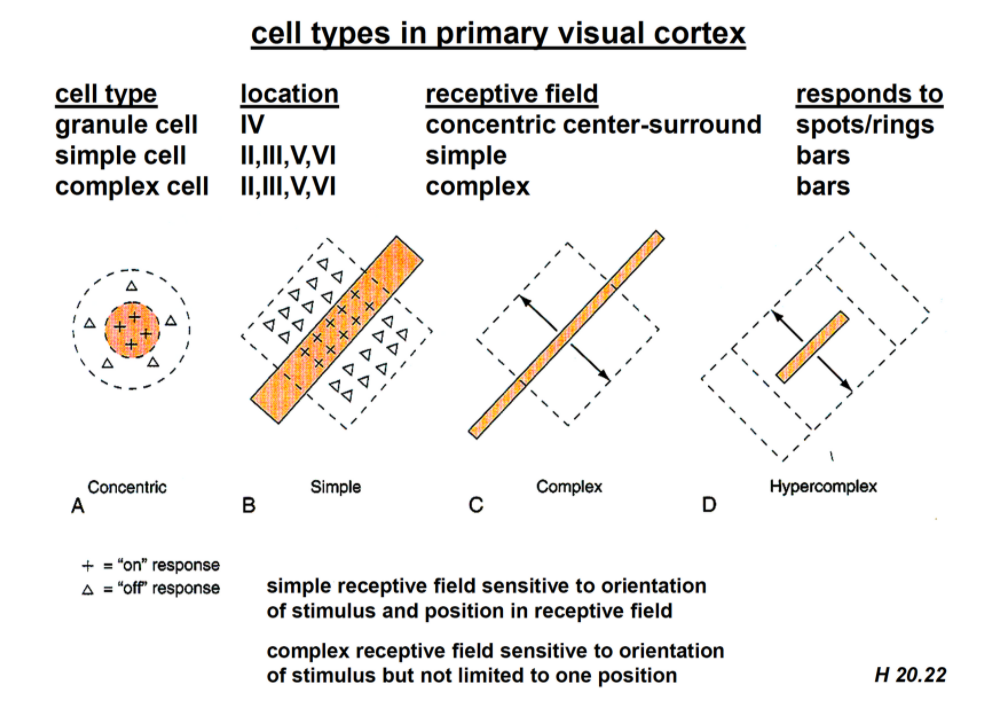

在感觉系统中,科学家研究得最深入的是视觉系统。人们曾经以为,视觉系统就像一台照相机,把外界景象一丝不差地映射到脑中。感光细胞就像是底上的感光颗粒,即使对映射入脑的影像有处理过程,也只是加强边框之类的简单加工,且实验中所用的光刺激都是光点或弥散光这样的简单刺激。20世纪五六十年代,休伯尔和维泽尔(Hubel & Wiesel)无意中发现:对初级视皮层中的许多细胞来说,有一定朝向的直线光源才是适宜刺激,这些细胞正是构成形状知觉的基础。此后,神经科学家更开展了许多以自然景物作为刺激的研究,这些研究实际上是把脑视作某种信息处理系统,通过层级组织抽提出越来越复杂的特性。在这种思想的指导下,科学家确实取得了丰硕的成果,使人类对脑的认识前进了一大步。

人们早就知道,单个嗅觉感受器对气味的选择性并不强,一个合理的猜想是分辨气味需要一群神经细胞。20世纪80年代,沃尔特·弗里曼发现,虽然嗅球上的神经细胞群对气味的脑电反应波形复杂多变,但按分布在嗅球上的不同电极所记录到的脑电峰值所画出的等高线图却是可重复的。一个有趣的现象是:在对同一种气味的测试中,如果在测试间隙让动物学习分辨其他气味,那么对这一气味的脑电峰值的等高线图也会发生变化。这使弗里曼认识到,神经系统不仅是某种信息处理系统,其活动还要受脑内通过学习等得到的经验自上而下的调制。同时,脑不仅有自下而上逐级抽提的特征,还会自上而下地提取意义。弗里曼认为,不光嗅觉系统如此,其他感觉系统也一样——尽管他的这一远见还未被许多科学家所认识,但这很可能孕育着新的范式革命。而从纯粹的自下而上的还原论分析到自下而上和自上而下分析与综合的结合,也反映了从线性因果链到循环因果律的转变。

记忆是均匀分布在全脑,还是有局域性?

记忆一直是心智研究的一个重点领域。长期以来,对记忆的研究一直聚焦从现象上研究记忆和遗忘的规律。1904年,理查德·塞蒙(Richard Semon)首先提出了寻找“记忆痕迹”(engram),即“由某个刺激所产生的永久性变化”或记忆的脑基质问题。20世纪初起,心理学家卡尔·拉什利(Karl Lashley)经过30多年的系统研究,通过毁损大鼠皮层的方式来观察其对大鼠学习穿越迷宫的能力的影响。他发现,大鼠学习能力受影响的程度和毁损的部位没有太大的关系,但和毁损范围的大小有关。因此,拉什利认为记忆并不定位在脑的某个部位,而是分布在全部皮层。他的这一理论在20世纪中叶之前一直占据着主导地位。

但从1955年开始,布伦达·米尔纳(Brenda Milner)对失忆症病人H.M.的研究彻底颠覆了拉什利的观点。H.M.由于严重的癫痫而接受了脑内双侧海马的切除手术,结果是其丧失了把短时记忆转化为长时记忆的能力。术后,H.M.能记起两年前的往事,这说明他有长时记忆;同时,如果让他不断地复诵一个数字,他也能做到,这说明他也有瞬时记忆。但只要一打岔,他就再也记不起这个数字,甚至对曾要他复诵数字这件事都毫无印象。

另外,虽然无法教会H.M.学习新知识或记得手术后发生的事,但他依然能学会某些技巧。神经科学家由此得知,海马是把短时记忆转换为长时记忆的关键部位,且不同类型的记忆的储存部位也不一样——这和拉什利的理论背道而驰。拉什利的错误可能在于,他在实验中使用的迷宫学习任务过于复杂,要牵涉到许多不同的运动和感觉功能,虽然大鼠的某种感觉功能(如视觉)被剥夺,但它仍可以用别的感觉(如嗅觉线索)来进行学习。

在米尔纳工作的启发之下,埃里克·坎德尔(Eric Kandel)走上了记忆研究之路。他发现:短时记忆是突触联系强度变化的结果,而长时记忆的形成还需要结构的变化——有的突触会消失,也会产生新的突触。此外,把短时记忆固化为长时记忆还需要合成新的蛋白质和改变基因表达,而分子生物学为这一结论的验证提供了有力的工具。

从禁区到热点:意识研究方兴未艾

意识问题虽然是无数哲人贤士思索的主题,但由于没有合适的研究方法,只能流于清谈。同时,行为主义的兴起把意识研究排除在科学研究的大门之外。直到20世纪80年代末,弗朗西斯·克里克(Francis Crick)大声疾呼:是时候对意识问题进行科学研究了。

克里克的策略是先研究意识问题中相对容易着手的问题,比如视知觉神经的相关机制问题。经过他和后继者的不断研究,目前科学家在这方面已经取得了不少进展。由于意识的复杂性,科学家现在多半都只能研究意识现象中相对容易着手的一些方面,由于研究的方面不同,他们在观点上有差异也就不足为怪了。

当前最受人瞩目的争论是:意识的关键脑区是否涉及额叶皮层。科赫和托诺尼(Koch & Tononi)等人认为,意识的关键脑区在脑后部的热点区,而德阿纳(S. Dehaene)等人则认为额叶扮演了关键角色。现在有基金会准备资助一个计划,让这两派合作性地争论究竟谁是谁非——这可能成为科研方式上的一种新范式。不过,笔者对一些人希望由此在50年内解决意识问题持保留态度,原因是这两派其实在研究意识的不同方面——前者研究的是与意识内容相关的神经机制,后者则研究进入意识(conscious access)。另外,两派都回避了意识问题中最困难的“主观性”问题。

从观察和实验到理论和建模:计算神经科学

从精密科学的发展道路来看,各学科分支都要经过“观察-实验-理论”的道路。由于其复杂性,脑科学的发展至今还处于观察和实验的阶段,不过也开始了对理论的探索。霍奇金-赫胥黎模型就是一个经典的例子。20世纪70年代末,美国科学家大卫·马尔(David Marr)提出视觉计算理论。他认为,可以从三个彼此独立的层次(理论、算法和硬件)出发研究信息处理系统:理论层次解决计算什么的问题,算法层次解决怎样计算的问题,硬件层次解决用什么结构来计算的问题。他的这一理论产生了很大的影响,奠定了通过人工实现脑信息处理的理论基础。但如果要解决脑信息处理的问题,脑中的算法仍要受脑结构这一硬件的制约,两者并不彼此独立。20世纪80年代末形成的计算神经科学分支在对神经细胞、感觉信息处理和若干简单回路方面的研究取得了进展,但至今有关整个脑(特别是其高级功能)的理论框架依然缺乏,何时能在这方面取得突破还未可知。

综上所述,研究技术上的突破往往会带来范式革命,正如细胞染色和显微镜技术的进步带来了神经解剖学革命,电子技术带来了电生理学革命,分子生物学技术带来了分子神经科学革命,脑成像技术带来了认知神经科学革命,信息技术带来了计算神经科学革命……未来的脑科学范式革命很可能也是以新技术的开发为前导。所以,像美国的“脑计划”这样的超大型计划在第一阶段就把完善现有技术和开发新技术作为其重点,也就不足为奇了。

新一轮的脑科学范式革命

新一轮的脑科学范式革命正在酝酿之中,虽已初见征兆,但目前还很难断言究竟会在哪一方面出现突破。在此,笔者只列举一些有可能出现范式革命的潜在方向。

介观层次上的范式革命

以前的脑科学研究偏重微观和宏观两个方面:所谓微观就是细胞及其以下层次,而宏观则是指整体脑和行为层次。介于这两个层次之间的就是介观层次。目前,在介观层次虽然也有一些研究,但是和微观、宏观研究相比,还远远不够,主要是因为缺乏适当的记录和分析工具。

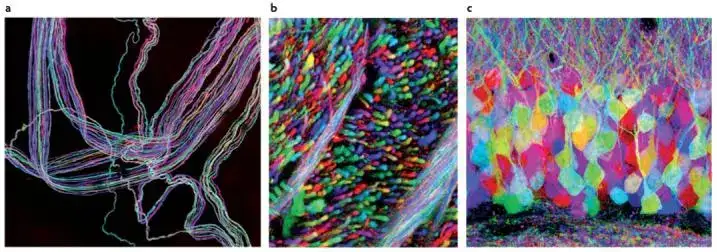

目前,许多科学家正在研究如何画出某个动物神经系统中所有神经细胞(或至少是其中某个神经回路中各个神经细胞)之间相互联结的线路图,即所谓的连接组(connectome)。为此,还需要开发相应的研究技术。另外,介观研究还需要同时记录大量神经细胞的活动,对由此获得的海量数据进行分析。

目前,科学家已经基本搞清楚了秀丽隐杆线虫(一种最简单的模式动物)的连接组——它的神经系统只有300多个神经细胞,每个细胞都有特定的部位和形状,但对其功能的机制至今还未完全阐明。由此可以想象,绘制出有860亿个神经细胞和150万亿个突触连接的人脑连接组图谱并由此解释人类的行为,该有多困难!

为此,首先要开发自动连续切片、brainbow技术(一种利用不同颜色的荧光蛋白同时显示不同神经元的技术)、显微图像自动采集和自动识别及三维重建等技术。其次,要开发出可同时记录脑或某个神经回路中每个神经细胞或细胞集群活动的技术。虽然科学家已经尝试使用光遗传学、钙成像、电压成像、纳米传感器、合成生物学方法等各种技术,但究竟哪种或哪些技术能带来范式革命还有待观察。再者,还要开发出分析记录神经细胞活动所得的海量数据的技术,这正是一些大型脑计划的首要目标之一。最后,开发大规模神经细胞操控技术也很重要,这将使科学家对神经系统中不同部位之间活动的关系的研究从相关研究转向因果研究(这是认识脑机制的重要一步)。不过,识别人类全脑的连接组,甚至记录其上每个神经细胞的活动也许过于困难,对某些相对简单的模式动物的脑或高等动物脑中相对简单的神经回路的研究则更现实一些,可能会成为突破口。

大科学、梯队科学和公开科学

和过去由少数科学家组成的手工作坊式的研究模式不同,目前许多国家都制订了脑计划,一些私人基金会也资助成立研究机构来集中研究脑科学中的重大课题。艾伦脑科学研究所首席科学家克里斯托弗·科赫(Christof Koch)把这种方式总结为“大科学、梯队科学和公开科学”。这类研究模式围绕某些大的科学目标,以工业方式组织各种专门人才分工合作,进行攻关,并把数据和分析工具公之于众。对于像神经细胞分类、绘制连接组图谱,甚或脑活动图这样工作量巨大、有相当重复性的工作来说,这种模式是非常有效的。同样,对于需要昂贵的巨型设备的研究也是如此。但是,对于需要高度创造性的研究来说,这种模式是否可行,还有待研究。这种工作模式可能为范式革命提供基础,但在笔者看来,其本身还算不上是范式革命。另外,如何处理在该模式下产生的海量数据也是一个极大的挑战。

信息技术

采集、组织和分析海量数据,很可能是下一次脑科学范式革命必须要满足的前提条件。因此,发展相应的信息技术(包括人工智能技术)将成为必要,而建模是组织大量数据(特别是跨层次数据)的有效手段。其有助于发现隐藏在海量数据背后的规律,进行实际上无法实现的“数学实验”,预测新的实验事实,帮助科学家设计新的实验去验证理论是否合理。但在笔者看来,信息技术虽然能为可能的范式革命提供必要的工具,但不能过度夸大其作用。只靠加强计算机的计算能力并不能解决脑机制的根本问题。

“欧盟人脑计划”的提出者亨利·马克拉姆(Henry Markram)曾试图以10年时间在超级计算机上仿真人全脑,把所有已知的知识都组织在一个模型中,并得出所缺知识。但是,他失败了,“欧盟人脑计划”也把目标改为“创建脑研究所需要的公共信息技术平台”。确实,马克拉姆在细胞以下层次的研究上做出过好成绩,这是由于在该层次已经有了可靠的理论框架,但在神经回路及其以上层次并没有这样的理论框架,还存在大量的未知领域。在这种情况下,马克拉姆一直期盼能引起脑科学范式革命的“仿真神经科学”在可预见的未来并不能解决心智问题,特别是其采取的还是纯粹自下而上的还原论方法。实际上,所谓的仿真神经科学从思想上和方法上并未超越计算神经科学,只是将其推到了极端。而正如俗语所说:即使是真理,推到极端也就成了谬误。

总之,回顾脑科学的发展历史,可以判断当下正在孕育着一场新的范式革命。各种新技术的开发和大规模基本数据的采集都可能为这场革命提供前提条件。然而,这场革命究竟会在哪个具体领域爆发,还难断言——但从大的方面来讲,有种种迹象表明介观层次最有可能是这场革命爆发的主战场。此外,多学科交叉研究非常可能成为这场范式革命的特点。

封面:由moon皓玥为神经现实和《信睿周报》设计

编辑:EON

图片 复旦大学生命科学学院退休教授,专业是计算神经科学。毕业于复旦大学数学系,先后在中科大生物物理系、复旦大学生命科学学院任教。退休后主要从事科普著译,已出版8本科普著译,曾获七次奖项。他还获得了第四届认知神经动力学国际会议(瑞典)授予的成就奖,以及2017年上海市科普教育创新奖(个人贡献,二等奖)。

评论