那是我第一次也是唯一一次去看精神科。那是2023年12月一个晴朗的下午,我走进那家专科医院,在走廊里等候,周围是一群神情淡漠的青少年和他们焦虑的母亲。走廊里没有窗户。人们在苍白的日光灯下低头刷手机。我很庆幸没人看我。对于这个发育障碍门诊来说,我年龄太大了,带孩子来看还差不多,但我又没有孩子。“她还没法上学呢,”旁边一位母亲对着手机低声说。我感觉自己看上去就像个游客,因为找不到厕所而误入此地。

然后就轮到我了。诊室里开着一扇大大的窗户,阳光透过树冠的缝隙洒进来,给房间抹上了一层暖色调。书桌后面的医生神情疲惫,而我不过是那天下午的第二个病人。

“我想知道我到底是不是阿斯伯格,”我说。

医生看起来有些惊讶。她快速确认了几个问题——确实是我自己要看,不是给某个不存在的孩子问诊——然后让我讲讲自己的情况。我开始了我的独角戏,背诵起我已经在心里演练过无数次的台词:

母亲常说,我从小就和别人不一样。我学说话特别早,学走路特别晚。上学的时候,我最讨厌跳绳和广播操,学得很艰难。班里有什么八卦,我总是最后一个知道。我讨厌假期,因为假期会打乱我的日程,我还得去见家里人。我和家里人很疏远,因为我们没有共同兴趣,估计他们也不知道拿我怎么办。我觉得我的怪异之处和父亲一模一样。我大学的时候很可能有过抑郁,只是那时候我不知道任何求助的途径。我没有在国外生活的经历,但我会说三门外语和一种方言。我经常会提前思考要说什么,就像现在这样。如此等等。

医生耐心地听完了我的脱口秀,然后问了几个问题。最后,她说:“你看起来确实有一些自闭症的特质,但你现在过得还可以,对吧?我不作诊断,但我不是在否定你,我没说你不是。我只是不下判断。”

“另外,如果你打算要小孩的话,”她又说,“我是说如果啊,没关系的。自闭谱系障碍的特质不一定会传给小孩。就算有这些特质,你也知道怎么去应对它了。”

我向她道谢,离开了诊室。在此之前,我读过很多故事,讲述自闭谱系障碍(ASD)人士在得到诊断之后的感受,并且还读过一篇被排除诊断之后的自述。我以为去看精神科就好像打开那个装着薛定谔的猫的盒子,医生会告诉我,我究竟有没有ASD。我没想到,盒子里面还有一个盒子。

医生说,如果我很想确认一下的话,她可以给我开一个诊断性测试。她说了价格,我立马放弃。她点了点头,说:“测试也不能保证你能确诊。就算你确诊了,也没有针对自闭症的治疗手段。我看你应该也知道这一点。”

我知道。在去见她之前,我做了不少功课。一位学习心理咨询专业的朋友说,医生不轻易开成人ASD的诊断,除非我同时还有抑郁、焦虑这些需要药物治疗的状况;而如果我需要吃药的话,医生还要同时向我居住的社区报备,然后我就进了某个监控系统,“跟那些弱智和疯子一个待遇”,另一个朋友警告我。

她们都不太理解我为什么想要得到诊断。简单来说,我想要听到那句魔法咒语“这不是你的错”。我接受了很长时间的心理咨询,只是为了确认自己是不是和母亲所说的一样无可救药。我做了每一个我能找到的在线测试,只是为了确认我表现出来的不同之处都是因为我的基因或神经通路。最后,我希望有位专业人士来评判这些结果。

我想要一份许可证,让我可以畅谈我的怪异感受而不必感到愧疚。但首先,找到一个合适的术语来描述这种状况就并非易事。阿斯伯格综合征(AS)已经成了社交媒体上的流行标签,通常用于形容脾气古怪的天才,但它其实不是一个有效力的诊断,已经被并入ASD当中。有的精神科医生还在开具这个诊断,改变需要时间。所谓的“高功能自闭症”这个描述也有争议,它具有歧视意味,仿佛在暗示那些出现严重学习障碍的人都属于“低功能”。在我看来,所谓的“高功能”或者“低功能”看起来更像是电器上面的标签。

ASD是主流的诊断,只是这个词无法区分那些具有轻度社交障碍的人,和那些需要依靠大量支持来维系日常生活的人。尽管ASD可以分为3个等级,以说明症状的严重程度和患者需要支持的程度,但大多数人都不知道这种描述方式。我个人更喜欢“有自闭谱系特质(traits)的人”这个描述。那位医生告诉我,在没有确诊的人群当中,每个人身上多少都有这些特质。

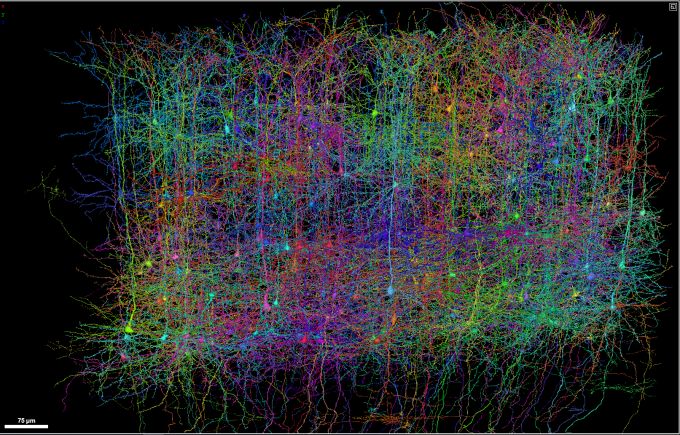

并且,一个人不需要“集齐”所有的特质,才够格成为病人。换言之,ASD人士的症状表现和严重程度之间有着显著的个体差异,所以它才被称为一种谱系疾病。问题在于:神经典型发育(neurotypical,NT)与ASD之间的分界线在哪里?我又属于分界线的哪一边?

“你学得还挺快,比我的学生都快,”母亲满意地说。母亲在一所小学教数学,在我五岁半的时候,她准备送我去读二年级。那时,报纸和杂志上铺天盖地都是各种教育实验和天才学生出国上藤校的故事。在新世纪即将来临之时,《哈佛女孩》出版,成了超级畅销书。那本书并未出现在我们生活的小城市的小书店里,那种地方通常只卖教辅书。不过,母亲肯定在什么杂志上读到过这个故事:通过严格的教育,细致的规划,作者成功将女儿送进了哈佛大学。

母亲曾考虑让我在家上学,但她很快发现她教不了英语,我也没法光靠听录音来学英语。但她的努力不算白费。我很早就学会了读报纸上的大标题,做数学题,于是她决定让我跳过幼儿园和小学一年级。没想到,我入学后在语文课上表现一塌糊涂。我可能只是记住了那些汉字的读音,却没有理解其中的含义。而且我得了近视。我不得不休学一年,然后回去读三年级。

没关系,我还是比同班同学小一岁。俗话说“到什么年龄做什么事”,而母亲说,早一点更好。

“你上大学的时候是17岁,也就是说你21岁本科毕业。或者读到硕士,23岁毕业。博士就算了。谈恋爱么,最好在大学里找个同学,然后25岁结婚,30岁之前就能生小孩。然后我来给你带小孩,你去忙工作。完美。”

我还记得她对我说这番话的场景。那是我高中的时候,我进了全市最好的高中。她在厨房里把鸡肉剁成小块,我靠着阳台门在吃苹果。她教我如何分辨走地鸡(别买饲料鸡),然后让我回去写作业。她要确保我知道将来如何成为一个好妻子、好母亲,但是我暂时还不必承担家务劳动。我有更重要的事情要做,那就是学习。“她就是会读书。别的都不会,”每当有人夸我成绩好,她总是这么说。

我也不喜欢年纪小。我没法和朋友一起出去玩,因为母亲不让。“你看着就是个小孩子,怎么能在街上乱逛?”她总说,别人会把我拐走,或者看我傻,卖东西的时候故意多收我的钱。在家庭聚餐之前,她总会告诉我该说什么,如同正式演出之前的表演:见到姨妈要打招呼;说你最近考了什么好成绩;不想吃零食的话,就说你吃饱了,讲点礼貌行不行。她要确保我能举止得体,讨人喜欢。

我不喜欢这样的排练。我渴望拥有和父亲一样的特权:最后一个到,然后第一个走。还不用聊天。

父亲是一名门诊医生。自从我记事起,他就一周工作七天,几乎全年无休,直到退休都是这样。母亲说,看他多辛苦,为了挣加班费。再说,他也没有什么兴趣爱好,也没有朋友。他闲下来就在网上打牌。

如今我也拥有了自己的事业,我发现一周工作七天不一定很辛苦。保持固定的日程让我感觉很自在。实际上,喜欢固定的日程属于一种ASD特质,它和重复性及强迫性行为有某种内在的联系。再说,工作比见家人要轻松多了。我很难理解那样的对话:谁又跟谁吵架了,第三方有什么意见之类。我试图扮演人类学家的角色,默默观察,但我就是不停地走神。闲聊是一门我永远无法掌握的外语。更可怕的是,他们随时可能跟我搭话。

“吃点花生不?”不。我在社交场合通常会感到没胃口。我的味觉很敏感,习惯于熟悉的食物。“听话。你就吃点吧。”小时候母亲总会这么说,“我从没见过哪个小孩跟你一样。正常小孩都喜欢吃零食。我跟你这么大的时候,简直是有什么就吃什么。”

味觉(或其他感觉)敏感是另一种常见的ASD特质。我能吃出可颂用的是起酥油还是纯黄油。如果水果上有碰坏的地方,或者坚果放得太久,我马上就能吃出来。但小时候我不知道如何用语言表达这些感受。母亲找到了另一个颇为可信的解释:“你就跟你爹一样挑食。”

我和父亲之间确实有许多共同之处。但我们因为相同的特质,从她那里得到了很不一样的评价。父亲不喜欢在外用餐,“他就爱吃我做的饭。”他不善言辞,有时候会显得没礼貌,“他是个老实人,从来不会说漂亮话。”他看起来比实际年龄要年轻十岁,“因为他什么都不用操心,看我把他管得多好。”

第一次觉察到这样的双重标准的时候,我感到很困惑。我花了那么大的力气,想要隐藏自己的不同。我到别人家吃饭的时候总是会夸赞他们的厨艺,但实际上吃得很少。现在母亲已经(基本上)不教我什么时候该说什么话了,但我会自己排练家庭聚会上的对话,准备好特定的话题、语句,比如怎么回答“这么快就要回去啦”。我还烫过卷发,想让自己看起来成熟一点。我感觉就好像错误地闯进了舞台,又找不到出口,不得不留在那里演完一出戏,而且别人手里都拿着剧本,就我没有。然后我看见父亲也在那里,怡然自得,随性发挥。我发现观众席上根本没有人,因为我们都在这出戏里。

现在回想起来,我看到的是母亲作为一个绝望的妻子,努力证明自己完美地扮演了这个角色;作为一个焦虑的母亲,努力让女儿未来接过同样的角色。

具有自闭谱系特质的女性更善于隐藏(masking),因为我们不得不迎合社会对于女儿、妻子、母亲这些角色的预期。大多数女性直到有了孩子之后,才意识到自己身上的这些特质。我足够幸运,我不必经历这个过程就能意识到这点,所以我可以选择不成为母亲。如果说我的心里已经住着一个彼得·潘,那么我永远无法准备好迎接另一个孩子。

不过,为什么彼得·潘是个男孩?我想要一个佩特拉·潘。

ASD被视为一种高度男性化的状况。ASD特质包括对科学、技术、工程、数学(STEM)领域的强烈兴趣,以及难以识别和回应他人的情绪。如果一名男性没有在合适的时机表露出对他人的兴趣或同情,人们会说:“男孩就是男孩。”关于天才怪人(nerd)的故事通常以男性科学家或工程师为主角,因为天赋而受人尊敬,在社交上的笨拙反而让他显得更加可爱。我不知道我要拥有多少天赋,才能让别人容忍我的怪异。父亲作为一位勤勉的医生而受人尊敬,他为家族提供的免费医疗服务弥补了他的疏离。而我曾经是一个让母亲骄傲的好学生,直到我上了大二,开始偏离她为我规划的轨迹。

“当工程师挺好的,一毕业就能有份稳定的工作,”母亲说。我当时英语成绩很好,也许出国留学会有优势。她还说,文科就靠死记硬背,学不好数学的笨学生才学文科。当我告诉她,我开始尝试给科学媒体做翻译、写文章,将来想进媒体行业,她骂我:“别那么任性!你不能想干什么就干什么!你就是给惯坏了!”

她不停地告诉我,她对我有多么失望。局面逐渐失控。一看到手机上显示出她的来电提醒,或者几十条未读信息,我就觉得喘不上气。我开始无法集中精神听课,成绩从年级前10名掉到垫底。就连按时吃饭这样的日常事务也变得困难起来。老师问我发生了什么。我不记得我是怎么回答的了。大学最后两年的记忆化作一团雾气笼罩的梦境。也许是记忆过于痛苦,所以大脑将其封闭起来,藏在那座意识和无意识的冰山上,泡在水下的那部分里。

但我的意识中还保留着一个鲜明的场景。那是暑假的一个下午,大多数学生都已经回家了,但我不想回去。校园里非常安静。我爬上楼梯,走向6楼的宿舍,手里拿着一杯冰拿铁。接下来,一次性杯子从我手中滑落,掉在地上。啪。奶油棕色的拿铁在地面上静静扩散,又沿着台阶的边缘淌下来。立在液体中间的冰块如同迷你的冰山,慢慢融化开裂,发出细小的嘎吱声。我一个人站在那里,注视着这一切,感觉仿佛一点一点从梦游中醒来,回到了当下。我听见了自己内心的声音:不能再这样下去。

我决定休学一年,到媒体实习。然后我退学了。我知道那不是一个好决定,但那是当时的我唯一的出路。我至今不太确定那算不算是抑郁。学校里有心理咨询室,但我当时完全不知道它是做什么的。有个网友好心建议我去看精神科,我也不知道他在说什么。直到我到另一个远离学校、远离家乡的城市安顿下来,有了工作,我才开始接受心理咨询。在接下来许多年里,我都在问自己:那是我的问题,还是母亲的问题?还是因为什么神秘莫测的神经递质、通路或基因?

ASD人士更有可能出现抑郁、焦虑和注意缺陷障碍(ADHD)。这些状况都可以用药物治疗进行干预,除了成人ASD本身。(ASD儿童可以接受行为训练干预。)但是,如果有一种魔法药丸,可以让我变得活泼外向,我会选择吃下它吗?它能为我带来什么?

或许我能在口语考试里拿到更高的分数,因为我终于可以改掉机器人一样的语调,做到每一个外语教师对我的建议:说话语气加点起伏。这就是我能想到的全部的好处。我很难想象成为另一个人,或者说根本无法想象。而且,有些ASD特质也有其价值。我的阅读速度比大多数人要快。我在感兴趣的任务上很容易集中精力。享受美食的时候,我可以充分体验其中复杂的风味和香气。

如果说,我不想改变这些我所珍视的特质,又无法获得针对性改善语气单调或内向的治疗方法,那么诊断的意义何在?我曾经想象,当我想要逃离一场对话的时候,我可以像拿出机票一样拿出那张诊断书,大声宣布:“不好意思,我要走了。医生叫我要独处。”

在网络社群中流传的故事里,确诊ASD通常会带来某种如释重负的感受。许多人谈到,他们持续被指责没礼貌、性格冷漠,哪怕他们已经尽了最大的努力去表现出对他人的关心;而在得到诊断之后,他们终于可以确信,这不是他们人格败坏的问题,而要归咎于那些不受控制的神经化学过程。

并且,在没有得到正式诊断的情况下参与ASD议题讨论是有风险的。大多数ASD自述都涉及严重的精神疾病、被霸凌的创伤经历等等。相比之下我过得还算不错,为此我感到了某种幸存者愧疚。而且,尽管精神疾病的污名化尚未消失,阿斯伯格已经成了某种社交媒体时尚单品。我不想被当成给自己贴标签的肤浅之人。而且我不愿意被人当成马斯克的同类,哪怕有些人求之不得。

但我还是决定写下这个故事。我也许不够“典型”,无法得到精神科医生的诊断,但我认为发声是一种权利,一种应当被使用的力量。所谓的“典型”患者可能无法讲述自己的故事,因为ASD可能导致学习障碍和语言功能损害。有些人可能不愿意公开自己的状况,担心受到歧视。还有很多很多的人无法接受精神科医生的诊断和治疗,也无法触及任何形式的专业支持。精神健康服务在中国大部分地区仍然是一种稀缺资源。据非营利机构、神经多样性社群“青衫Aspie”统计,在广州这个拥有近1900万人口的一线城市,能够开具成人ASD诊断的精神科医生不超过10人。

尽管精神健康支持资源如此稀缺,我还是有很多朋友确诊了抑郁、焦虑、ASHD或其他状况。别忘了还有自我诊断而没有拿到确诊的人。无论有没有诊断结果,那些痛苦与抗争都是真实存在的。

一位朋友曾说,神经多样性人士有相互吸引的倾向,就跟磁铁一样。但我还是感到震惊和困惑,竟然有这么多人受到精神健康问题的困扰。他们都是与我相似的人:年轻,受教育程度较高,看起来无忧无虑。我们就好像佩特拉·潘和彼得·潘,被困在第一次遭遇重大创伤事件的年龄:学业受挫,有毒的关系,或职场压力。

我并非在否认ASD或其他疾病的存在,但我还是想不明白,对压力的正常反应与异常症状之间的分界线在哪里?谁又有资格进行界定?比如,为什么一名男性一周工作七天来逃避家庭会被视作正常,而女性不可以?为什么服下抗抑郁药,继续去某个混蛋领导手下工作,要比换一个领导更容易?为什么人们期望学童一连40分钟安静地坐在那里,然后给做不到的孩子开专注达?

我希望医生能开出不一样的处方,比如惩罚有毒的领导,进行户外活动。而对我个人而言,最有效的疗法就是远离母亲。

又是一年冬天。那天下午,我顶着蒙蒙细雨去见一个朋友,他在公园里摆摊做自然教育活动。那是去年12月最冷的一天。没几个孩子来看展。为了打发时间,这个朋友开始给周围的人看手相。

“你看起来健康状况不错,就是肠胃有点小问题,”他对在旁边摆摊的女士说,“你很有才华,但是不太愿意努力。你会遇到三个贵人……”

我坐在他们身后的一把露营椅上看着这一幕,双手深深插进大衣口袋里。我要让他给我看手相吗?万一他说我没有才华呢?

但我没来得及想太多。几个小孩跑过来围观展位,他站起来开始讲解,看手相环节就此结束。

几天后,我和其他的朋友闲聊,谈起这段经历。一位朋友回答说:“那就说明是他没什么才华。”

后记

本文最初以Almost Autistic为题发表于公众号“三明治”。感谢写作导师Maya Goel的指导,以及多位朋友在本文写作过程中提供的帮助。

早在一年多之前,我就想要写下这个故事,但一直没什么进展。这个话题比较敏感而复杂。后来在一次英文写作工作坊活动中,我发现用英语写作能够帮助我和那些令人不安的情绪拉开距离,更好地从观察者视角组织材料,进行书写。但我还是不知道,是谁或什么该为我那段不愉快的经历和情绪崩溃负责?

在现实生活中,我选择了和母亲疏远的解决方案。但是我不希望这个故事成为某种“虎妈”或“冰箱妈妈”的叙事。我还在思考下面的问题:为什么有这么多人受到某种精神疾病的困扰,以及社会为什么辜负了这个群体?

喜欢这篇文章让我了解了阿斯伯格这个群体