简介 / Introduction

你会否常常怀念起一些气味,也许来自童年时在山林乡间柴火饭,或者周末在阳台上晒好太阳的棉被,或是在一处无名的街角买到的巧克力,这些气味和其浓烈的幸福感在记忆中若隐若现。尽管我们的鼻子里有四百多种嗅觉感受器,人们对嗅觉的认识远不及视觉和味觉。在新冠对世界的重击之下,人们逐渐意识到嗅觉并非可有可无的存在,而神经科学研究和嗅觉艺术展正如火如荼地进行。这篇文章会事无巨细地带领我们追寻气味之于人的形态和意义。

21年冬天,安德烈亚斯·凯勒(Andreas Keller)决定,是时候从神经科学家的日常工作中抽出手来,创办一家新艺廊了。这不是随便一家艺廊,而是全美第一处完全致力于嗅觉艺术的商业化空间。凯勒在纽约唐人街租用了一家已经废弃的理发店,与艺术家多尔蒂(M Dougherty)合作,于2021年2月进行了开幕展。在外墙上,他们打了一个洞,通过这一个洞将一种名为“森林浴”的松树味香水与外部街道的气味相融合。借此似乎可以感受到,新鲜的绿植气味与街道的蒸饺味、刺鼻的垃圾桶味、以及凯勒的中国邻居偶尔为祖先烧纸的气味错综交融。

凯勒坐在铺着阿斯特罗草皮地毯的办公室里(他计划将一种闻起来像刚割下的青草分子洒在这一地毯上),他说道:“开这样一家画廊一直以来都像是天方夜谭,而新冠疫情之下,我的视野逐渐清晰。此外,流传的新冠感染症状(如嗅觉丧失)也让我认识到,嗅觉艺术展终究很可能存有相当大的市场。”

在他的“凯勒嗅觉艺术廊”中,凯勒正在感受路易莎·戈特沙尔克(Luiza Gottschalk)作品展当中一幅有香味的画作。

—

Caroline Tompkins

在我们的各种感知觉当中,嗅觉一直处于劣势地位。它既原始又复杂,人们难以对其进行研究,更难以将其转化为我们生活中日益增加的数字化实体。我们对气味如何起作用的科学理解,远远落后于我们对听觉、尤其是视觉的理解。气味没有办法通过录像或录音、邮件或微博的方式被记录和交流。在一项2011年的调查中,超过一半的年轻人承认,他们宁愿放弃嗅觉,也不愿意放弃他们的手机。

看起来,嗅觉似乎永远难以受到重视,而新冠病毒的出现改变了这一困境。失去嗅觉的新冠患者意识到,自己再也无法感知到大火烧毁房屋时的烟雾味,再也闻不到配偶的气味(据说这一现象对婚姻具有破坏作用),甚至再也无法闻到一颗糖果的味道——许多我们以为是我们尝出来的味道,其实是我们闻出来的味道(例如巧克力的味道)。即使是曾经讨厌的臭味,也再也闻不到了。“人们总是失去之后才懂得珍惜。”凯勒说道。

注意新冠病毒防护的人,即使他们失去嗅觉的风险很小,但他们生活的世界被口罩蒙住,(面对日常使用的Zoom软件)自己也日益沦为毫无嗅觉体验的线上会议常客。这种生活体验增强了他们尽情呼吸、重新感受气味世界的愿望。这可能解释了当前出现的香水和家具香氛热潮的现象,也解释了为什么会有这么多好奇的路人愿意走进这家名为“凯勒嗅觉艺术[1]”的画廊。

“当你被邀请去‘闻’艺术时,你会意识到,只把自己限制在视觉中的你,对世界的认识是多么贫瘠。”凯勒说道。

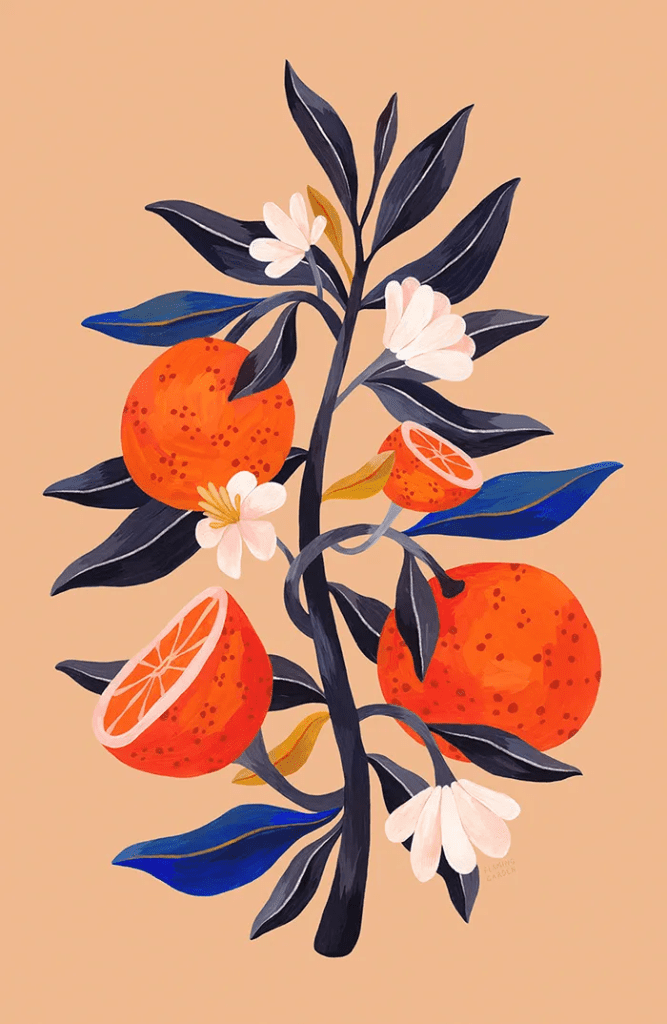

在几周的时间里,艺术展画廊的窗户都被锡纸包裹,使人们能够完全沉浸在“老香蕉”和“新香蕉”的气味对比当中(一位艺术家基于地下丝绒[Velvet Underground]经典音乐专辑封面[2]的艺术创作)。此外,访客还能够体验一下调香师诠释的海狸对狗狗来说闻起来是什么样(或许闻起来味道像杏仁糖?),兰花蜂在家酿制古龙水的话会是什么味道,又或者乔治·华盛顿的假牙是什么味道。在我参观艺术展的时候,有人指引我去热带雨林风景画的位置,并用手在作品上揉擦一下,万万没想到这是一个一擦就散发气味的巨大刮嗅贴纸,自己突然仿佛被柑橘的香气包裹,置身于丛林之间。

戈特沙尔克的画作在气味专家的帮助下融入了各种气味,包括“潮湿午夜”、“干燥森林”和“柑橘”的味道。

—

Caroline Tompkins

“一些人会非常困惑。”凯勒说道。大摇大摆逛进艺廊的人有时会撤回街上。“并且总会有人进来后闻不出任何味道,于是认为这是一场恶作剧。”当气味秀展示香蕉气味时,一些有香蕉恐惧症的人仓皇而逃,香蕉的水果气味引发了他们深层且难以解释的厌恶。(凯勒说:“我一位朋友也有香蕉恐惧症,如果有人在餐桌上吃香蕉的话她往往会挪到另一张桌子上,果不其然她拒绝去看这场香蕉气味秀”。)那些愿意留下来继续琢磨一种名为“罪人”的气味的游客,往往会为闻到的气味是什么而争吵——那是医院的消毒水吗?是教堂里的焚香吗?不:那其实是泥炉炭火烤鸡的味道!

在纽约的“凯勒嗅觉艺术”画廊里,嗅觉就是信仰。触摸这幅由戈特沙尔克创作的作品,会释放出牧草地和潮湿午夜的香气。

—

Caroline Tompkins

这些不同的个人反应正是凯勒学术生涯大部分时间里研究的内容:为什么不同的人对相同的气味有不同的感知?为何人们会用不同的方式,解释相同的气味或根本不会注意到其中的一些气味?这些都是大脑如何编码气味的核心问题。具体来看,例如,被我们吸入鼻子里的一群蛋白质和碳水化合物,又是如何让我们获得对刚出炉的发酵面包气味(这在疫情期间大受欢迎)的强烈感知的呢?

也许科学家们很快就能找到答案,新冠疫情的爆发为这个曾经时常被忽视的研究领域带来大量新的资金支持。未来应当值得期待:以后不仅仅会有类似凯勒艺术画廊的出现,嗅觉视觉(Smell-O-Vision)[3]、近期尚未成功的嗅觉移动信息(oPhone)[4]、基于气味对帕金森综合征和创伤后应激障碍的诊断、香氛约会应用程序、有气味的Instagram美食图片以及可以远程嗅出成熟牛油果味道的虚拟商店服务等等也会一一浮现。

当前最紧迫的在于,数千万的新冠肺炎患者即使其他方面已经康复,但仍然遭受着嗅觉问题的困扰。“一旦失去嗅觉超过六个月,可能就意味着永远失去了嗅觉”,可以理解,这些人当中的许多人对这种传统的观点感到不满,他们要求推出新的、更好的临床治疗方法。宾夕法尼亚大学嗅觉和味觉中心[5]主任理查德·多蒂(Richard Doty)说:“当前有关研究的数量已经呈指数级增长,已有众多研究者对其产生了研究兴趣。然而,嗅觉是一个复杂的感知系统,理解它仍然相当困难。这谜题不是我们一朝一夕就能够解开的。”

– Jack Daly –

这一研究领域的进步依赖于不寻常的创造力和协作能力,其中可能包括调香师、语言学家、艺术家和工程师,甚至是人类学家和从未接触过香草或卡门贝尔奶酪(Camembert cheese)气味的人群之间的合作。凯勒最近刚取得了哲学博士学位,他说这是对原先遗传学博士学位的补足。“感知既是一个哲学问题,也是一个科学问题。”凯勒说道。关于气味的真相,就如同六月微风中调皮的紫丁香一样,或是昨日里一道炒菜的余味,时而伏击,时而撤退,时而出现,时而消散。

为什么我们不知道我们的鼻子会“知道”什么?颜色视觉的基本原理或多或少于19世纪建立,当时的科学家们发现,从红色到紫色的所有不同颜色都由人类视网膜上的三种感受器产生。味觉则取决于我们舌头上感受器类型的数量,它们与视觉感受器不在一个量级上,但仍在可接受范围内。

但是我们的鼻子(或者更确切地,我们鼻孔里的感觉神经元团),拥有400种不同的感受器类型。2004年,理查德·阿克塞尔(Richard Axel)和琳达·巴克(Linda Buck)[6]因发现了编码这些感受器的基因被授予了诺贝尔生理学或医学奖。这些感受器位于特殊神经元的表面,允许它们将信息沿着长轴突向大脑更深处传递信号,使信号到达两个专门处理气味信号的脊椎嗅球其中的一个当中。然而,我们当前仍然无法弄清不同的感受器能识别哪些不同的气味,更加不清楚这些感受器之间是如何协同工作的。

这是费城莫奈尔化学感官中心里,约耳·明兰德办公室的一件装饰雕塑。研究表明,人类的鼻子主要有14种大小和形状。

—

Caroline Tompkins

如果视觉是人类的默认感知觉,为什么我们还需要如此多的嗅觉感受器?(一位嗅觉研究者承认道:“这似乎真的太多了,不是吗?”)光,是一种电磁辐射,同样的三个颜色视觉感受器就可以结合起来共同处理一个波长范围,覆盖可见光整个七彩颜色。然而,气味并不是沿着均匀光谱产生的波长,它们涉及在空气中漂浮的复杂化学微粒混合物。对于具有足够挥发性的古怪分子,我们的身体已经发展出了能够识别它们的感受器,这些分子飘进我们的鼻子,意味着我们需要很多的选择。

例如,令人畏惧的香蕉气味由大约20个分子组成混合物,每个分子都将到达重叠的感受器组当中,一些感受器可能被激活,一些可能被抑制,就像协奏曲里的和弦一般,它们以某种组合的方式让我们感知到了香蕉的气味。2014年发表在Science上的一项研究中,凯勒和他在洛克菲勒大学的同事们估计,人类至少可以或多或少地分辨地球上潜在的一万亿种不同的气味。更复杂的是,我们的气味感受器军团还有很多的变体,其中一些在大部分人群中不太敏感或者尚未发挥任何功用。

为了开始他的嗅觉研究,凯勒通过打开和关闭果蝇的嗅觉感受器,创造出了突变果蝇。后来凯勒发现了这种突变果蝇的纽约同胞,一种由于自然突变产生的种群,这种果蝇诞生于世界各地因此也更加多样化。后来,凯勒通过Craigslist广告网站和其他途径进行了受试者招募,随后对数百人进行了一系列的嗅觉测试,并收集受试者的唾液样本进行了基因测序。他们期望通过将嗅觉缺失症(如我们所知的单一嗅觉缺陷)与参与其感知加工过程的相应感受器相联系,来找出在四百多个感受器中的哪些感受器在其中起了作用,以及人们为什么会感知到或偏爱某些气味。对于这一研究,凯勒解释道:“一旦你发现人类有一个无功能的变异,你就可以研究这个基因对人类有什么作用。”

– Natalia Vish –

结果是,可以预期你的感受器库当中30%的部分与你的邻居有不同的作用方式。这解释了为何有时候“你闻到了吗?”常常会成为一场闹剧。像雄酮这样的物质(一种在人类汗液、松露和其他地方发现的麝香),有的人闻起来觉得像檀香或猫尿,有的人可能什么都闻不到,这取决于不同人的自然差异。长期以来,研究人员认为“芦笋尿”(asparagus pee)并非普遍存在,只有某些人在吃了芦笋后才会在尿液中出现这种难闻的气味。事实上,只有一些倒霉的鼻子能察觉到这种气味,对于那些能察觉到的人来说,这种气味是普遍存在的——“当然只有当他们彼此闻到这种尿液后才会产生这种事实的看法”,凯勒说道。即使是专业的调香师,有时也需要别人鼻子的帮助,例如在调制肉桂气味时。

除了这些不稳定的气味感受器外,还有大约600个额外的气味“假基因”(pseudogenes),就当前科学家们所知,这些基因在当今活着的人类身上都没有编码。一些研究人员将这一大块休眠的DNA作为了我们人类鼻子终将衰退的证据,也许当我们改变了选择伴侣的方式,把除了气味之外的因素看得更加重要之后,我们的嗅觉就会开始衰退。这种衰退形式并非前所未闻:宽吻海豚和其他齿鲸可能为了腾出更多的头部空间进行回声定位,在很久以前它们就放弃了嗅觉。

但当前也存在其他的解释。世界上拥有如此多的气味,出现一个单一的感受器缺陷似乎不会对人产生多大威胁,因此人类不必为这些基因的选择而备受压力。

当然,在其他感知觉上人类也存在明显的变异性。有些天赋异禀的人可能辨别出更加细微的颜色差异,也存在大约5%的人是部分色盲。但令人惊讶的在于,对于嗅觉而言,无论是小苍兰、潮湿的地下室还是香菜的气味,几乎人人都会对这样或那样的一些东西存在嗅盲的现象。通常情况下,相比其他感官的缺陷,常见的特异性嗅觉缺失症的缺陷会更加明显。例如,色盲可能会坚持认为草是红色的而不是绿色的,嗅盲却基本上感知不到草的存在(凯勒的哲学学位这就帮上了忙)。

或许我们再回到技术层面上,当凯勒最后给他的阿斯特罗特夫尼龙草皮喷香水时,那些嗅觉感受器OR2J3敏感性较弱的人可能就难以注意到,这种感受器的敏感性强弱与个体能否感知到低浓度的cis-3-Hexen-1-ol有关(一种青草气味的分子)。

– Gloria Di Bella –

为了能够更加了解自己的嗅觉,我前往了费城的莫奈尔化学感官中心[7],这里是该领域的明星,凯勒被市中心的艺术天地拐走之前常常合作搞研究的约耳·明兰德(Joel Mainland)的大本营。虽然明兰德还没有开办自己的先锋画廊,但在他的实验室里,我发现了艺术与科学之间熟悉的难解难分。他向我描述了读研时的一项实验,这个实验听起来似乎是一场实验性的戏剧。在实验的一部分中,受试者要求被蒙上眼睛,戴上耳机,并被指示沿着一种气味穿过公园的草地,看看人类是否能够像狗狗一样仅凭气味来进行踪迹的追踪。实验结果表明,人类确实可以做到,但在表现上远不如狗狗。

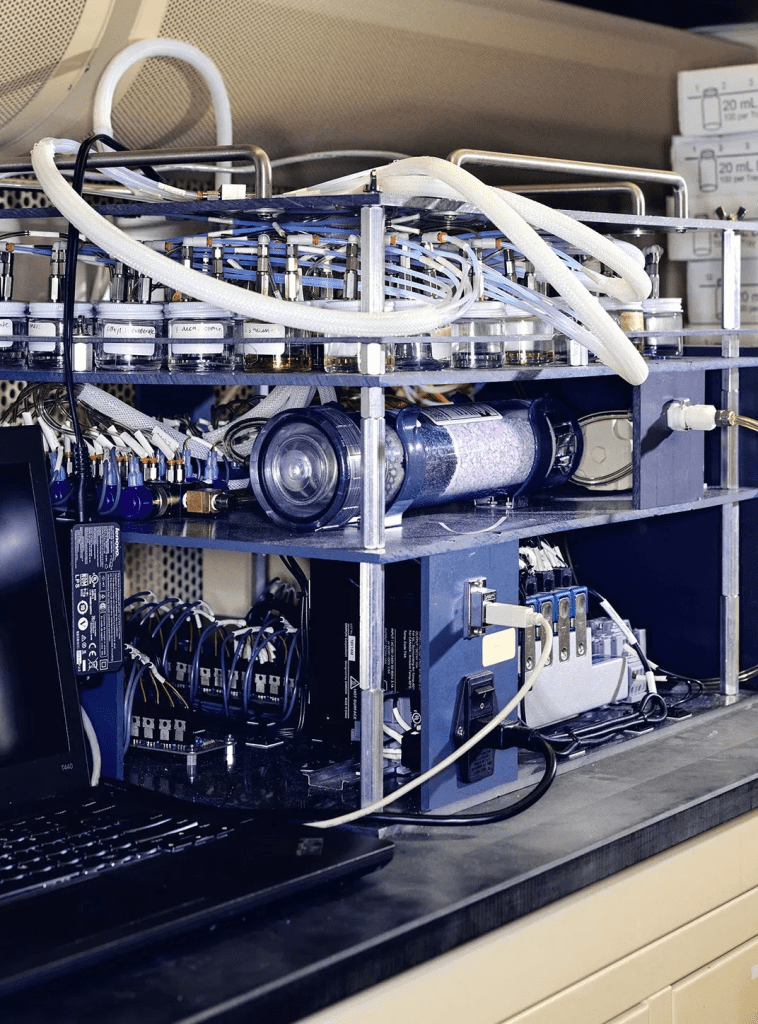

目前,明兰德开展工作的工具包括睡眠呼吸中止症面具和一个假的塑料鼻子,这鼻子看起来像是从格劳乔·马克斯(Groucho Marx)面具上撕下来的,尽管其实它由一种旨在帮助人类追踪令人反感的和潜在危险的气味,名为“鼻腔护员”的商业装置改造而来。明兰德对这些小玩意儿进行了改装,借助这些小玩意儿来将可靠数量的气味传递给实验中的受试者,这些改装并不容易。人们如何传递嗅觉信息呢?对于视觉信息,视觉科学家们可以通过购买一个标准的彩色显示器,显示自己想要的颜色的图像,然后就可以很容易地与世界各地的实验受试者和同事共享。但是,对于嗅觉信息而言,明兰德说道:“如果我们不在一个房间里,我们就缺乏一个交流气味的好途径。”

到目前为止,气味还不能够电子存储,而且它还会令人沮丧地不断消散降解。捕获并保存它们是一项彻头彻尾的艺术。例如,为了能够获得“烟雾”的香精,实验室成员使用浸煮器加热棉花球,随后将棉花球保存到一个密闭的容器中,以此作为实验志愿者的训练工具。实验室里有一个标着“动物”标签的罐子,里面收集的是马汗的气味。虽然明兰德的工作不是要在瓶子里捕获闪电,但他确实要以某种方式捕获“臭氧”,一种新鲜的、难以捉摸的雷电风暴后的气味。我刻意没有问那个标着“粪便”的瓶子里装了什么,尽管我知道这可能比其他实验室的情况更难以描述:其他实验室有存放一种名为“美国政府标准浴室恶臭”的人造混合气味,这种气味取材于生活中人们俗称“恶臭汤”的军事厕所。

左图:明兰德闻到了降龙涎香醚结晶的气味。这种麝香气味的化合物被用于香水的制作,它曾经由一次抹香鲸分泌的物质制成。

右图:明兰德的一位合作者将这两种实验物质命名为“滑雪小屋与没有点燃的壁炉”和“有个热水浴缸在附近”。

—

Caroline Tompkins

明兰德为我更换了一些液体样本。他的操作十分小心,和这一研究领域的人一样,他很担心实验室的空气会由于操作失误而被污染好几天。(明兰德曾经对一瓶葡萄柚硫醇操作失误,它闻起来就像是硫磺和水果零食混合在一起的味道。对于凯勒来说,它就像是爆米花一样的二乙酰。)

我马上就闻到了一种熏香肠的味道:愈创木酸,有些人觉得这个味道太浓烈了,令人作呕,但对我而言,闻起来似乎只是让我有点饿。

随后,我们转向麝香。其中一瓶闻起来有一些粉末感和香甜感,有点像轮胎糖果园(Necco Wafers),但大部分时间我都没有闻出什么感觉,我的表现和宽吻海豚差不多。

“试试这个,”明兰德说着,打开了另一个瓶子。

“我不知道。”拼命地深吸了几口气后,结结巴巴地说。我猜:“这是植物水的味道?还是狗的气味?”

他狡诈地看了我一眼。“看起来你闻不到麝香的味道。”

不过,也有可能有些样本已经腐败到失效了。由于没有对我的基因组进行取样,我们可能永远也不会知道真相究竟如何。其实,明兰德之前已经发现,他自己也无法闻到其中的一些物质。这可能是一个经典的嗅盲引导着嗅盲的案例。

在我拜访明兰德实验室的前几周,明兰德实验室、凯勒和其他研究者共同发表了一篇关于麝香敏感性遗传学的论文[8]。这项工作的部分资金由美容和个人护理公司联合利华提供。全球香水行业一直陶醉于这样一种观念:嗅觉的基因可以帮助他们吸引那些一直不情愿的消费者。明兰德回忆道,“很多公司来找我们。他们说,在为亚洲市场生产香水时,他们遇到了很多的困难。他们希望通过研究亚洲人的嗅觉感受器,告知他们亚洲人最喜欢哪种气味。”

为此,研究者让1000名中国汉族人对几种常见的气味进行打分。随后,研究者将结果与凯勒之前对数百名不同种族的纽约人进行气味测试的基因分型的结果进行了比较。研究者记录到了对他们两种物质的不同反应。一种物质是自然存在于人类腋下的分子,它是体味中浓烈且令人不悦的气味成分(除臭公司往往急于将其掩盖)。另一种是佳乐麝香(Galaxolide),一种木质气味的人造麝香,它是肥皂和猫砂当中常用的添加剂(当然我们也不知道猫在猫砂里闻到这个味道是什么感受)。

– Jupy 桔皮吉 –

对这两种化学物质的不同反应,与个体对两种嗅觉感受器的遗传差异有关。该研究首次发现了嗅觉感受器的遗传性质在我们身体中发挥的作用。

明兰德向我展示了研究者是如何通过实验室的细胞培养反复检验这些发现的。首先,他们克隆了两种可疑感受器及其敏感程度不同的变异基因。他们将这些DNA片段嵌入宿主细胞,然后诱使宿主细胞在其表面制造特定类型的感受器。

随后,明兰德的研究团队用移液器吸取液体麝香和汗液的气味转移到了一个新产生的感受器上,同时在培养箱当中为这些气味液体和感受器细胞加热。借助萤火虫的生物发光方式形成细胞内的报告系统,大约四小时之后,能够识别气味的感受器发出了光。当感受器被赋予能够相匹配的气味时,感受器越活跃,细胞的发光程度越强——我们鼻子的奇妙结构给予了我们获得这一信息的机会。

但是,虽然研究揭示了人与人之间的基因和感官的差异,但这种差异并没有因种族而变化。相反,纽约和中国的研究样本中都存在所有关键的感受器类型。这可能是因为我们的嗅觉感受器的变异已年代久远,在亚洲、欧洲和非洲人口相对较近的分化之前就已经发生。这一研究结果,似乎对于希望通过基因研究想要在上海畅销麝香香水的商业巨头来说,好像并不是特别有用处。

“他们期望研究结果是他们的锦囊妙计,然而事实并非如此。”明兰德说。

除了感受器的类型之外,还有许多变量会影响人们如何、是否、以及喜欢闻什么气味。生理性别是其中一个重要变量:雌性对气味更敏感,对体味等臭味也更加敏感。心理健康同样也有重要作用:一些疾病,如自闭症,与个体的嗅觉增强有关,而另一些疾病,如帕金森病和抑郁症,与个体嗅觉的敏感度降低有关。

也许,造成我们差异最神秘的因素是文化。问题远不止于为什么世界上一些地区的人对香水嗤之以鼻?为什么瑞典人喜欢发酵鲱鱼?为什么新加坡人会对榴莲爱不释手(一种像芒果一样散发着奇怪气味的水果)?

可惜的是,人类的文化无法通过培养细胞进行研究。因此,明兰德和其他研究者最近借用了另一种艺术工具:一种毡尖记号笔,准确地说,是一种不蘸取颜色,而蘸取气味的嗅棒。

明兰德实验室的一名研究技术员戴着一个连接着气体采样袋的面具,他的鼻子正在闻袋子中的气味。

—

Caroline Tompkins

“太酷了,”明兰德说着,接着打开了他办公室里的一根嗅棒。“你把气味放在这里,它就能够蘸取到气味,并且能够将气味保持很长一段时间。这种嗅棒很容易运输,因为不会有液体溢出来,它们也几乎不可能在机场安检队伍中散发臭味。”

明兰德和他的同事们向与他们共事的研究人员发放了嗅棒,准备与10个不同地区的人群开展研究。其中包括:塞里(Seri:墨西哥西北部沿海沙漠的一个小型土著渔业社区),恰奇(Chachi:厄瓜多尔热带地区种植芭蕉的一个民族群体),还有马来西亚的塞梅莱(Semelai)的水稻种植者和橡胶采集者。这里有些人,几乎没有接触过科学家们口中那个西方、受过教育、工业化、富裕和民主的世界。

我们优秀的科学家们为他们准备了哪些嗅觉材料?其中,有一种嗅棒会散发出令人愉悦的香草味。然而,另外有一种嗅棒的味道非常浓烈:它叫作“脚奶酪”(feet cheese),专业术语名为异戊酸。这是一种非常熟悉的臭味,像是青少年的洗衣篮里混杂着某种林堡干酪。闻过这个味道很长一段时间之后,不管我多么想让嗅觉感受器离开这种味道的纠缠,但似乎这种恶臭分子在我的脑子里挥之不去。

在吸入异戊酸和其他气味的任务中,受试者被要求将嗅棒按喜欢到不喜欢的顺序排列。(其中还有一组被试由55名嗅觉能力差的纽约人组成,他们被要求使用数字排名系统完成同样的任务。)

最终,发表在Current Biology上的研究结果让我们增进了对鼻子的认识。像往常一样,虽然一些有怪癖的人最喜欢臭脚奶酪,或者大蒜二甲基二硫醚的味道。但也出现了更广泛的嗅觉偏好共识:平均而言,世界各地的人都喜欢甜甜的香草味,而非其他的酸臭味。

牛津大学语言学家、嗅棒研究[9]的作者阿西法·马吉德(Asifa Majid)早些时候的发现,也发现了与该研究一致的结果。2018年,她让荷兰和马来西亚的受试者接触了各种各样的气味,包含了水果味、花香味以及彻头彻尾的恶臭味。虽然两组人对气味的描述截然不同,但对他们面部表情的分析表明,他们对气味的最初情绪反应都是完全相似的。

这些发现为该领域带来了新的生机,它表明在人们喜欢闻什么,而不是能够闻什么的问题上存在一个核心的等级制度,固执的人类鼻子受到了某种普遍原则的制约,科学家们只要埋头苦干,或许就能破译这一原则。

– Valentin Tkach –

我们鼻子的一些差异可能源于我们从小到大说的语言。生活在马来半岛的贾亥人每天都在缺乏光线的热带雨林中穿梭,他们非常擅长注意和描述气味,但他们真的有比我们敏锐的感官吗?还是因为他们只是花了更多的时间思考和谈论气味?马吉德花了几个星期和他们一起寻找野生生姜,蹒跚着走过宽阔的河边石头,感受在头顶上俯冲大得像龙一样的蝴蝶。她了解到,他们的土著语言里包含了语言学家曾经认为不存在的特征:具有 “有刺鼻气味”或“闻起来像人尿”等一些含义的特定单词。合乎情理地,他们的气味词典中也含有丰富的老虎词汇,其中包括表示“有一种吸引老虎的血腥味”的动词。

如果说英语的人在辨别气味方面很糟糕,也许我们是束口无策,而不是嗅盲,只是因为缺乏练习罢了。又或是由于,我们与自然世界的关系不断变化,我们的嗅觉已经在生理上衰退了。因为嗅觉神经元必须直接与分子混合,它们基本上悬挂在我们的头前部,通过骨板生长保护大脑。哈佛大学分子与细胞生物学教授文卡塔斯·穆尔蒂(Venkatesh Murthy)说,它们是“外周的,位于感知表面的”。暴露在自然环境中意味着这些神经元特别容易受到环境毒素的损害——或许这可以解释为什么南太平洋库克群岛(世界上污染最轻的地方之一)的居民在嗅觉测试中往往名列前茅。

但科学家们进行了检查,发现英语似乎在工业革命之前就已经是一种相对较少气味描述词的语言。因此,关键性转变可能发生在人们放弃狩猎和采集的原始社会之时,在这种生活方式中,气味曾是一种强大的定向运动工具。在刚刚转向农耕社会的部落中,气味词通常会消失。它将会如何影响几个世纪后的感知,这仍然是是一个悬而未决的问题。如果芳香没有姓名,玫瑰的气味又将如何被描述?

– Capitan Artiglio –

嗅觉也在比新石器时代革命更近的时期被塑造着。陈年的驯鹿血据说可以与发酵的鲱鱼肉竞争“世界上最令人作呕的气味”,但白令海峡的当地人却曾经认为它非常美味。当苏联接管这片偏远的领土时,这些人中的一些人失去了享用这一传统菜肴的机会,几代人之后,年轻人逐渐变得无法忍受这种味道。研究人员认为,前苏联时期的原住民已经通过母乳养成了习惯,这对区域气味偏好有既定的影响,这就解释了为什么一旦食物从哺乳母亲的饮食中消失,对它的偏好就会迅速转变。

有时,可能关键并不在于人们习得了什么嗅觉偏好,而是社会允许他们表达什么样的嗅觉偏好。在传统的亚洲社会,往自己身上泼古龙水被认为是粗鲁和反社会的行为。但现在,越来越注重个人主义的中国人愿意以此展现他们喜欢的气味,并为此付出不菲的金钱。

凯勒的艺廊最近举办了一场名为“流亡气味[10]”的展览,一位艺术家采访了来自加纳、伊朗和其他地方的移民,谈论他们祖国的气味,并通过洗手液(一种与传染病大流行相关的素材)来解释它们。例如,20世纪80年代埃塞俄比亚的失落世界是通过“干草”、“牛”和“潮湿的空气”的符号想象出来的。出生于德国的凯勒告诉我,他自己定制的洗手液可能会包含姜饼和防晒霜的元素:在他的家乡纽伦堡,从8月就会开始燃烧青草来烘焙该地区著名的圣诞姜饼(Lebkuchen)节日饼干。

嗅觉不仅受基因和文化影响,而且在某种程度上,某些气味会在你且只是你自己的身上引起本能的反应。这一现象让想要弄清楚鼻子基本规律的科学家们感到受挫。即使是粪便的气味——据说是最糟糕的气味——也能唤起母亲对孩子裹着尿布的日子的怀念,或者唤起移民对祖先奶牛场粪便的思乡之情。

左图:在“凯勒嗅觉艺术”的一款香水《与狐狸和海狸在家》中,艺术家米里亚姆·松斯特(Miriam Songster)庆祝她的狗吸收其他动物气味的乐趣。

右图:《蒙特维斯塔1987-2012》(Monte Vista 1987-2012)以艺术家戈尔迪·波布拉多尔(Goldie Poblador)在菲律宾的村庄命名,它融合了椰子和烟草的味道。

—

Caroline Tompkins

科学家们仍在试图理解气味与记忆之间存在的特殊关系。当普鲁斯特(Proust)畅谈他的玛德琳蛋糕时,他的鼻子(伪装成他的味蕾)很可能是他的时光机。然而,这是否仅仅是一种文学表述手法,还是说在现实生活里确实是这样的?在一个著名的实验中,研究人员让人们在听到营火的声音和看到营火时进行回忆。虽然这两种提示都能让人想起生动的回忆,但当受试者暴露在篝火的气味中时,他们却能够突然获得更多的情感记忆。实验表明,蜡笔的气味同样比蜡笔的图片更能引起人们的共鸣。

波士顿大学神经科学家史蒂夫·拉米雷斯(Steve Ramirez)说:“气味是这里的仲裁者。”“它为更多的情景记忆打开了大门。”他认为,基于大脑存储系统的工作方式,气味能够出乎意料地引发快乐或悲伤的生动回忆。

他认为,大多数记忆之所以暗淡,是因为随着时间的推移,它们从最初形成的海马体转移到了前额叶皮层,但气味可以重新唤醒这些记忆。为了验证这一理论,拉米雷斯在实验中对老鼠进行了一系列电击。随后的第二天,当这些动物重新回到电击室的时候,它们的海马体处于活跃状态,可能是由于它们之前获得了新鲜的恐惧记忆的缘故。对于另一组三周后再回到电击室的老鼠来说,海马体则处于静息状态。但是另一组在最初的电击时暴露在杏仁提取物气味中的动物,三周后闻到杏仁时也会出现海马体活跃的现象。

这表明,它们以不同的方式保存了记忆,但目前其中的原因尚不清楚。也许这与嗅觉处理发生在海马体附近的事实有关,气味可能以某种方式缩短了记忆回路。拉米雷斯感兴趣于利用这些发现来治疗创伤后应激障碍,这是一个更大的项目的一部分工作,期望能够通过用新的触发点取代旧的触发点来有意编辑人类记忆。

因为嗅觉神经元必须经受住各种因素的考验(除了污染物之外,还包括病毒和细菌),它们在神经细胞中似乎具有非凡的再生能力——这也是为什么可以说嗅觉是我们最具可塑性和最神秘的一种感知觉的另一个原因。神经元并不总是会重新长出相同的数量和组合。因此,尽管是出生时具有相同嗅觉感受器DNA的同卵双胞胎,由于他们居住的地方和他们曾感染的疾病不同,最终他们可能会具有非常不同的嗅觉能力。在我们的生命历程中,我们所有人的嗅觉都会逐渐成熟,大多数情况下,随着细胞逐渐失去更新能力,我们的嗅觉会逐渐减弱。这种衰退在50岁左右开始,到80岁时,有四分之三的人都会被临床诊断为具有嗅觉障碍的症状。

– Samson Goetze –

当然,新冠病毒加快了嗅觉丧失的时间线,尤其对于感染了原始变异株的人来说,这种毒株目前被认为是对嗅觉最具破坏性的病毒。据说这种病毒会攻击滋养我们嗅觉神经元的邻近细胞,也会减少正在构建的活跃嗅觉感受器的数量,最终可能导致脑损伤。科学家在对其他康复的新冠患者进行神经学扫描时观察到,嗅觉处理区域中与嗅觉相关的组织出现了缺陷。

我在2020年春天感染了这种病毒,这可能是我在明兰德的麝香实验室测试中无法辨认麝香的真正原因。虽然现在我的鼻子基本恢复了正常,但我注意到,我的嗅觉发生了一些奇怪且一直存留着的细微变化。有时候,通常是在晚上的时候,我会在没有火的情况下闻到烟味(不可否认,这种“幻嗅”问题可能比其他患者报告的相反困境要危险得多)。同时,以前我最喜欢的香水,现在我却觉得它平平无奇,喷上一次不再能让我唤起幸福婚礼和约会之夜的美好想象。

于是出现了一个哲学问题:如果我们的嗅觉不似往昔,我们还是以前的我们吗?也许不是。拉米雷斯说:“我愿意用任何东西打赌,任何对我们今天如何看待这个世界的永久性改变,都会让我们回忆过去的方式变得模糊。”

针对新冠后出现嗅觉问题患者,新的嗅觉疗法即将问世。嗅觉训练或许能够促进旧信号的恢复。鼻腔类固醇喷剂,以及直接向鼻子注射富含血小板的血浆,可以加速细胞的愈合。

市场研究人员注意到,公众近来越来越倾向于不习惯的气味。瑞士芬美意香水公司研究繁琐全球香水市场的法比恩·克雷格努(Fabien Craignou)说:“我们知道,因为新冠疫情,消费者行为将会发生变化。”他研究了经济衰退等不利事件如何影响我们鼻子的集体变化。新冠时期的焦点小组不仅发现人们对香味产品的总体需求增加,而且,人们似乎渴望将传统上与卫生有关的柑橘和具有舒适感的椰子结合在一起,这在以前是不可想象的。以往在洗发水的市场上,你会发现,柑橘味和椰子味的产品都是分别单独出现的。但现在,人们似乎希望把它们包装在一起,去享受同一呼吸中高度的清洁和舒缓感。“我们将这种感受称之为‘Sereni-Clean’(舒缓且清洁)。”克雷格努说。

– Olga Lychkova –

最近,明兰德采取了一种打破前几代嗅觉研究的新途径:忽略鼻子的存在来开展研究。由于目前对人类的研究还没有理清我们对鼻孔的认识,明兰德开始直接对气味分子进行研究。最近,他的团队发现,通过简单的标准(比如分子的大小和疏水性)可以预测哪些化学物质会最先发出气味。今年春季发表在Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究[11]表明,有数十亿种尚未合成的潜在气味还没有人闻过。

明兰德希望识别出研究人员所说的主要气味,几十种气味结合在一起又可以形成大多数的其他气味。这些基本规则对于未来的技术至关重要,这些技术可以捕捉和分享气味,使用传感器捕捉真实的气味,使用算法将气味数字化,并在另一端使用设备重现气味。

不用人去闻,就能精确预测分子的气味,是近期的一个研究目标。例如,是什么让几种不同的气味分子都被识别为木质香?它们必须有共同的特征,才能激活我们大脑里相似的感受器组合,让我们体验到那种难以表达的木质感体验。探测分子不适合心脏承受力弱的人,但也许比被鼻子牵着走强。

“如果你想了解这些东西,你必须回归到身体上。”明兰德有把握地对我说,“但目前我们对化学的理解远胜于生物学。”

嗅觉测量器,用来释放精确数量的气味。这一嗅觉测量器位于明兰德实验室,它可以混合48种不同的气味。

—

Caroline Tompkins

值得注意的是,我与我的身体同在。我甩不掉那些异戊酸分子,它们闻起来的感觉让人上天。尽管我的鼻子受到了新冠的影响,但我还是能够闻到汗湿的便士味和残损的芹菜味,以及从明亮的黄色储物柜里飘出来的一股不知道是什么东西的味道。这些柜子里放着明兰德的工业级臭气弹,它们混在一起的味道让人想起了篝火燃烧着腐烂的小熊软糖。

所以,当我向出口走去的时候,最后一片恶臭的云笼罩着我,我逃离了它那奶酪味和淡淡的水果味,才意识到这只是微波加热的午餐剩菜(很可能里面是千层面),并且对某个地方的某个人来说,或许它闻起来非常好闻。

后记

Haojing:去年开始对各种香水气味好奇的我,毫不犹豫选择翻译这篇文章,跟着作者去一起探索嗅觉的秘密。为什么会一种气味不同的人会有不同感受?为什么好像有些气味始终闻不出来?为什么会有人喜欢我闻到后就觉得很奇怪的浓麝香味?翻译完这篇文章后,似乎这些问题都得到了解答~我也好想去凯勒的艺廊闻一闻看一看了!

参考文献

1.https://www.olfactoryartkeller.com/

2.https://www.dailyartmagazine.com/the-story-velvet-underground-warhol-cover/

3.https://www.smithsonianmag.com/innovation/smell-o-vision-astrocolor-other-film-industry-inventions-that-proved-to-be-flops-180968295/

4.https://www.indiegogo.com/projects/ophone-duo#/

5.https://www.med.upenn.edu/smellandtastecenter/

6.https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2004/7438-the-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-2004-2004-5/

7.https://monell.org/

8.Li, B. J., Kamarck, M., Peng, Q. Q., Lim, F. L., Keller, A., Smeets, M. A. M., . . . Wang, S. J. (2022). From musk to body odor: Decoding olfaction through genetic variation. Plos Genetics, 18(2). doi:10.1371/journal.pgen.1009564

9.Pinkhardt, E. H., Liu, H., Ma, D., Chen, J., Pachollek, A., Kunz, M. S., Kassubek, J., Ludolph, A. C., Huang, Y., Chen, H., Landwehrmeyer, G. B., Wang, Z., & Su, W. (2019). Olfactory screening of Parkinson’s Disease patients and healthy subjects in China and Germany: A study of cross-cultural adaptation of the Sniffin’ Sticks 12-identification test. PloS one, 14(11), e0224331. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224331

10.https://www.olfactoryartkeller.com/exhibitions/scents-of-exile

11.Mayhew, E. J., Arayata, C. J., Gerkin, R. C., Lee, B. K., Magill, J. M., Snyder, L. L., . . . Mainland, J. D. (2022). Transport features predict if a molecule is odorous. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(15), e2116576119. doi:doi:10.1073/pnas.2116576119

作者:Abigail Tucker | 译者:Haojing | 审校:周一晴 | 编辑:eggriel | 封面:Gloria Di Bella | 排版:骐迹 | 原文:https://www.smithsonianmag.com/science-nature/scientific-mysteries-smelling-180980756/

评论