栏目介绍

从神学到科学,从假想到实验,沉舟侧畔千帆已过,人们追逐心智圣杯的旅程未有停歇。随着神经科学的不断发展,寻踪者或已洞察到一个简约的回答——还原论。但将心智活动与人类行为还原成神经活动,能否为数千年的探寻划上句点?为此,在这个“神经漫谈”的专栏,我们想邀你一起见证神经科学带来的心智奇迹,去寻觅那探索之途的每一步重大突破。我们希望在千万联结的星辰中,你能瞥见那些意料之外的东西,或许那便是答案。

从“一整个无语住了属于是,又一整个爱上了就是说”到“拿来吧你”,这些奇怪句式充斥网络,初看着实别扭。这种别扭的感受,不知是否让你重新回想起初学英语的时刻?其实它们本质上都是一种倒装,是语句成分移动的结果。那这些语句成分的移动究竟带来了什么?我们或许能从更具代表性的中英文对比中发现端倪,这其中又以将特殊疑问词(如what/who/when/where/how等)放在特殊疑问句开头最具代表。

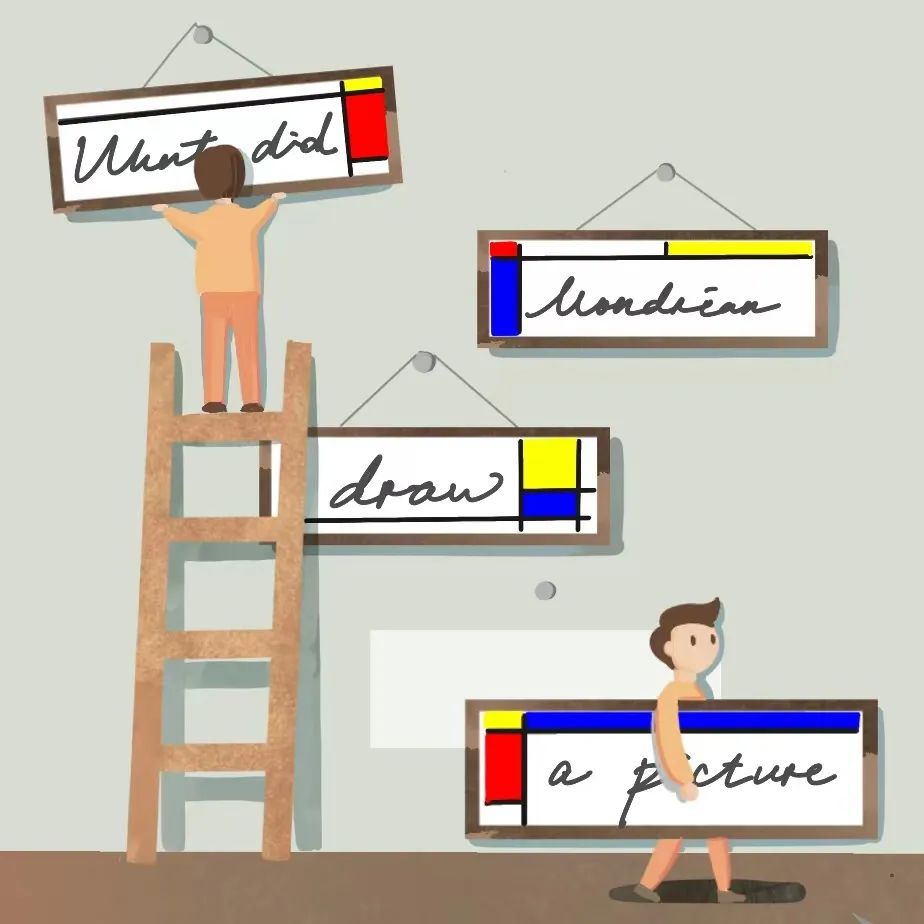

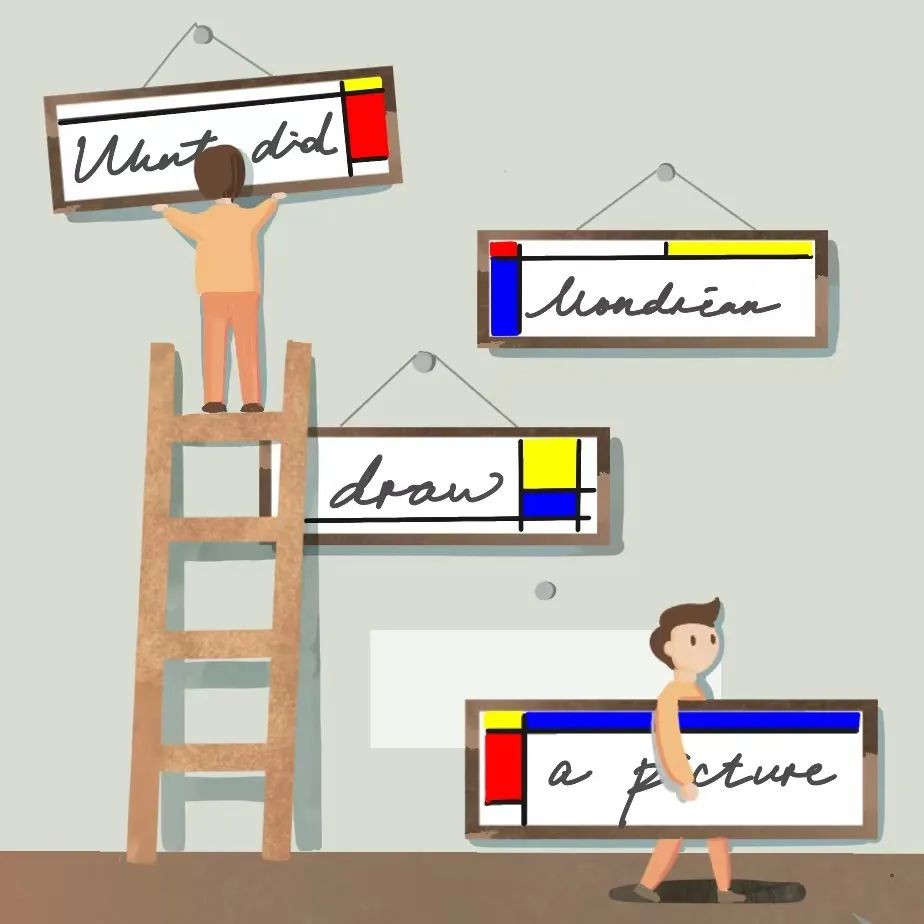

明明汉语中特殊疑问句的语序应该是:

(1)a. 蒙德里安画了一幅画。

b. 蒙德里安画了什么?

到英语里却变成了:

(2)a. Mondrian drew a picture.

b. What did Mondrian draw?

在汉语当中,我们对“画的什么”进行提问,(1b)里的特殊疑问词“什么”占据的位置与(1a)里的“一幅画”相同。在语义相同的英语中,(2a)与汉语(1a)别无二致,而到了特殊疑问句(2b)当中,what(什么)的位置一下子从句子的最末(底)端移动到了最前(顶)端。[1](1)和(2)的差异,便是我们学英语时“别扭感”的来源。即使有幸逃过了“学习英语特殊疑问词”这一茬,相信不少人也没能在往后的岁月里躲过与汉语倒装句的“不期而遇”。因为某些地方的人说话习惯的感染力实在太强,不知不觉中大家竟都说起了“倒装话”。例如:(3)

(3)a. 蒙德里安昨天就画完了这一幅画。

b. 这画蒙德里安昨个就画完了。

(3)里面的两个句子都符合中文语法,但一经比较就不难发现:在正常的陈述句语序(3a)下,“这一幅画”依然跟在动词“画”的后面,但是(3b)为了强调“这一幅画”的话题信息,将其位置从句子的最末端移到了最前端,这和(2)的处理方式相同。以倒装形式席卷网络的流行语也都有着类似的特点。

这样看来,即使不同的语言之间存在着许多差异,但它们仍然具有一部分共同特点:构成语句的要素可以从语句中的某一位置移动到另一处。理论语言学将这种现象称为“句法移位”(syntactic movement),并将这些发生移位的要素定义为“句法成分”(syntactic constituent)。关于移位现象,大量研究都集中于语句当中的成分可以移位到哪里,并且在移位的过程中存在哪些限制。与“到哪儿去”同样值得思考的是它们“从哪儿来”:发生移位之后,句法成分在移位前的位置上留下了什么?

句法移位在大脑中的痕迹

首先需要确认的是:句法移位现象是观察语言所得出的理论猜想,这种猜想是否属于“空中楼阁”?我们能否从实证的角度确认句法移位的真实存在?为了验证这一猜想,实验语言学尝试从神经科学和心理学的角度寻找句法移位在大脑认知中的痕迹。

雷切尔·萨斯曼(Rachel S. Sussman)和朱莉·塞迪维(Julie C. Sedivy)共同设计的实验,便是希望通过研究实时的眼球运动,为人脑处理句法移位所产生的句法依存(syntactic dependency,即发生移位的句法成分和它移位前的位置之间的关系)提供实证材料。[2]

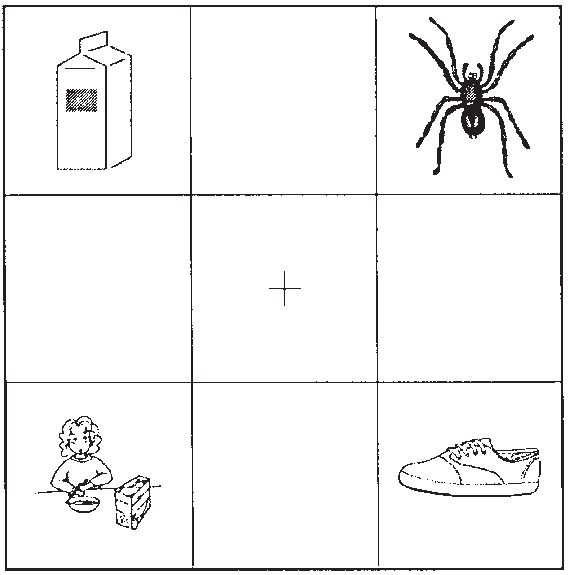

该实验在布朗大学(Brown University)开展,总共招募了26名非双语的英语母语者作为被试。在实验过程中,被试需要佩戴眼动记录仪,用于记录眼球的运动变化。一开始被试会听到一个很短的故事,随后会被问到一个与之相关的问题。故事的内容大致可以翻译为:

一天早晨,乔迪(Jody)正在吃早餐,看到一只毛茸茸的大蜘蛛(spider)正穿过餐桌爬向她。乔迪患有蜘蛛恐惧症,多年前她便为此寻求治疗。此刻,她使用了医师教的放松技巧和焦虑管理办法。相比大声尖叫抑或情绪崩溃,她非常平静地脱下了鞋子(shoe),一把拍死(squash)了蜘蛛。最后,她安安心心地吃完了剩下的早餐麦片。

紧接着故事的问题分为两类:一类是用“是/否”回答的封闭式问题(4a),另一类则是以WH-疑问词开头的开放式问题(4b)。两类问题中都包含了及物动词,例如squash(压扁,粉碎)。

(4)a. 是/否疑问句: Did Jody squash the spider with her shoe?

b. WH-疑问句: What did Jody squash the spider with?

在听故事和问题时,被试会一直盯着眼前的一块显示器,上面的图片包含了故事中提到的角色和物品,如乔迪(Jody)、蜘蛛(spider)、鞋子(shoe)。这些图片会平均分布在显示器的四个角上。在实验中,被试只被要求将目光锁定在电脑屏幕上,并没有被告知需要看向什么。被试在听到不同类型的问题时,其眼球在四张图片上停留的时长不同。由此,实验结果反映出眼球在两种条件下差异化的运动规律。

—

Rachel Shirley Sussman,Julie Sedivy,The time-course of processing syntactic dependencies: Evidence from eye movements[J]. Language and Cognitive Processes, 2003, 18(2): 143-163.

在是/否疑问句的条件下,被试的眼球锁定物品图片的时长通常与这些物品在句子中被提及的时间点有关。比如,在主语名词(如Jody)被听到后大约400毫秒处,对应的锁定时间便显现了波峰;对于直接宾语(如spider),相同的波峰也在及物动词(如squash)被提及后200毫秒处显现;对于介词宾语(如shoe),波峰则出现在介词(如with)被听到后的250毫秒处。

而在WH-疑问句的条件下,被试的眼球运动显示出了明显的变化,这意味着人的大脑正在处理移位成分,即在句子开头听到特殊疑问词what时,我们就一直在积极地搜寻与之相关联的要素。具体比较来看,在刚开始听到WH-疑问句时,被试的眼球锁定在主语对应图片上的时间与在是/否疑问句条件下的情况接近。但当助动词(如did)出现后,关注主语图片的眼球锁定便开始转移(可能因为接收到的有限的语法信息已经足够帮助大脑排除主语图片和what之间的关联)。紧接着,在听到及物动词后大约50毫秒处,被试的眼球开始锁定在直接宾语对应的图片上,并在动词结束后的150毫秒处达到波峰,明显高于其在是/否疑问句条件下的对应情况。

直到被试听到疑问句进入名词短语(noun phrase)阶段,即当大脑意识到直接宾语同样无法关联到what后,眼球对直接宾语的锁定开始下滑,与之相伴的是对介词宾语的关注直线上升。同样地,与其在是/否疑问句条件下的对应情况相比,该波峰出现得更早且峰值更高,反映出大脑对于what和介词宾语之间存在句法关联的肯定。

由眼球运动在两种疑问句条件下的变化可以发现,人脑在处理一般的语句时,负责语言的相关机制会随语句内容的变化进行相应的处理。但在处理含有移位成分的语句时,相关的认知机制会主动寻找与之有关的句法依存,也即前文所说的“发生移位的句法成分和它移位前的位置之间的关系”。这种句法依存的出现证明了句法移位确实存在,并且只要句法成分发生移位,便会在大脑中留下痕迹。

从语迹到拷贝

实证研究虽然为句法的客观存在提供了依据,但无法很好地回答本文一开始提出的问题:发生移位的句法成分在原来的位置上究竟留下了什么?对此,我们还是需要回到理论语言学中寻找答案。

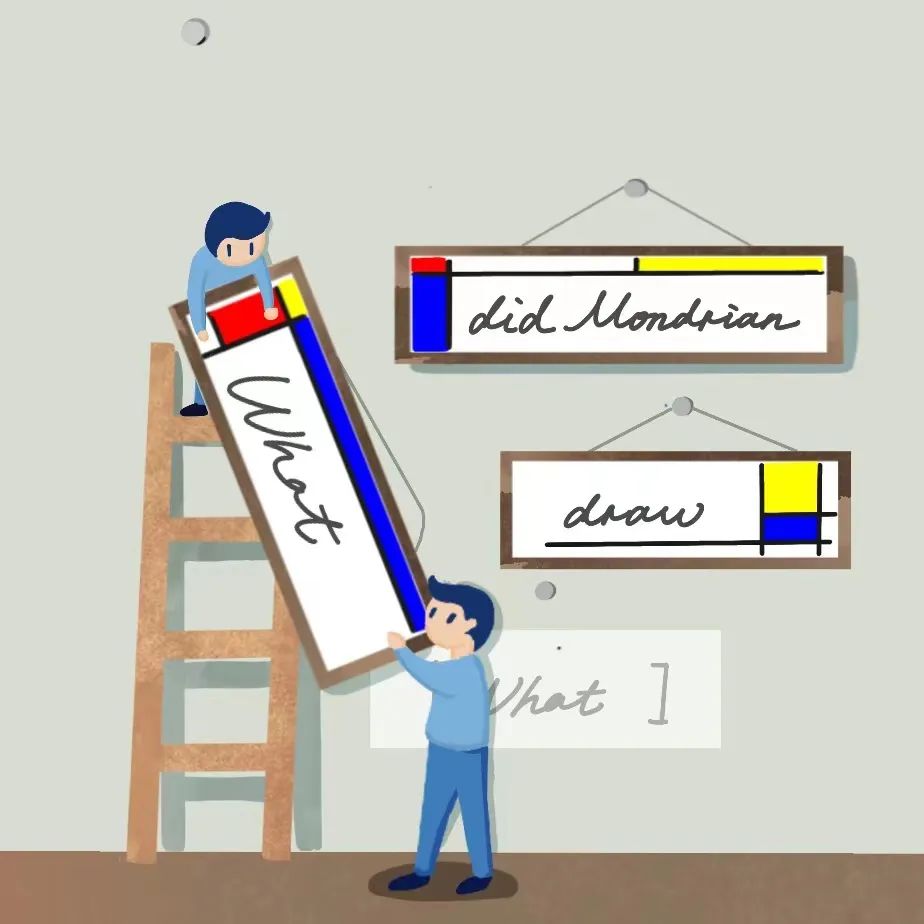

在20世纪80年代,乔姆斯基领衔的生成语法学派(Generative Grammar)认为,句法成分移位后会在原来的位置上留下一处“语迹”(trace),一般用“t”来表示,并会标记上同标(co-indexation)以表明发生移位的句法成分和语迹t之间存在相关的语义诠释(semantic interpretation)关系,进而构成所谓的“语链”(chain)。[3]以英语为例,前文(2b)的结构可以表示成:

经过移位之后的特殊疑问词what与原位置留下的语迹t都标有相同的指标i,由此形成了一条语链,标记为<what, t>。

等到90年代开始的最简方案时期(The Minimalist Program),原本的语链概念因太过冗余而被剔除,语迹概念则进一步被“移位拷贝理论”(Copy Theory of Movement)取代。[4-6] 根据拷贝理论,所谓语迹实际上是句法成分在经过移位之后留下来的“拷贝”。拷贝具有两方面特点:其一,拷贝与移位的句法成分具有相同的语义;其二,在实际说话时,拷贝并不会被读出声音,只有移位的成分才会。据此,(2b)的结构可拆解为另一种截然不同的形式:

(6)[What] did Mondrian draw [what]?

与(5)相比,不难发现(6)的结构确实“简化”了不少:语链、语迹等概念统统被舍弃,原本的语迹t被替换成与移位成分what语义相同,但不需要读出声(以删除线表示)的拷贝what。这种概念的更迭自然有理论层面的考量(如符合包容性条件 [Inclusiveness Condition],感兴趣的读者可自行查阅[Chomsky, 1995]),但也更好地在事实层面为一系列语言现象提供了解释。举个比较直观的例子:英语会使用含有-self的词来表示“自己”的含义,比方说:

(7)Mondriani drew [a picture of himself]i.蒙德里安画了一幅他自己的画(=自画像)。

这里的himself(他自己)指代的就是Mondrian(蒙德里安),以右下角的指标i表示指代对象为同一个人。self类词语在语法上的一大特点是:只能用在指代对象出现之后。以句子从左往后的线性结构来看,self类词语只能出现在指代对象的右边。据此定义,下面的两个句子可以分别得到解释:

(8)a. Hei drew [a picture of himself]i.

他画了一幅他自己的画(=自画像)。

b. *Himselfi drew [a picture of he]i.

他画了一幅他自己的画(=自画像)。

在(8a)中,虽然不知道he(他)具体指代谁,但himself依然可以和指代对象he一起用来指称同一个人;在线性结构上,himself也确实出现在he的右边,符合self类词语的特点。但是(8b)并不符合英文语法(以最左边的星号表示):与(8a)相比,(8b)的错误是himself和he的错位;从线性结构上进行解释,himself不应该出现在he的左边,这违反了前面对于self类词语的定义。然而,在一些特定的语句里,(8b)当中self类词语与指代对象的相对线性位置却又符合英语的语法规则,例如:

(9)[Which picture of himself]i did Mondriani draw?

蒙德里安画了哪一幅他自己的画(=自画像)?

在这里,which picture of himself(哪一幅他自己的画)整体作为一个词组,包含了特殊疑问词which和self类词语himself;在线性顺序上,(9)和(8b)一样,self类词语先于指代对象Mondrian 出现。但不同的是,(9)并不会被认为不符合英语表达习惯。这不禁使人好奇:在指代对象相同的情况下,为什么self类词语和指代对象采用相同的线性顺序可以使一个句子不合语法,而使另一个句子符合语法?如果说self类词语和指代对象正确的线性顺序是 “先/左指代对象,后/右self类词语”的话,为什么(9)又是符合语法的呢?

拷贝理论可对上述问题做出合理的解释:由于(9)中的which picture of himself经历了句法移位,因此在原先的位置上留下了一个相同的拷贝。换言之,(9)的实际结构应为:

(10)[Which picture of himself]i did Mondriani draw [which picture of himself]i?

通过拷贝理论可以解释的语言现象还有很多,上面的例子不过是为拷贝的相关概念提供了最基础的说明。这样看来,拷贝已经对句法成分“从哪儿来”的问题给出了让人满意的回答。可是我们必须要清楚,我们所能接触到的支持拷贝理论的大量事实依据都只源于英语这一门语言。如果像乔姆斯基认为的那般,语言是人类作为生物的一种特性,并且在所有人的大脑中都存在结构相同的“普遍语法”(Universal Grammar)的话,那就意味着拷贝理论在不同语言的句法移位现象中应该具有相同的解释力。[7]以最开始的“这一幅画蒙德里安昨天就画完了”为例,汉语中的移位现象可以通过拷贝理论获得与英语例子中相同的句子结构:

(11)[这一幅画]蒙德里安昨天就画完了[这一幅画]。

但是,汉语中还有大量看似存在句法移位的结构无法通过拷贝得到有效的解释,例如中文母语者既可以说“我写字很快”,也可以说“我写字写得很快”。从句法移位的视角出发,后一句可被看作前一句经过句法成分“写字”移位后得出的结构。如果进一步用拷贝理论进行解释,“写得”就会被看作“写字”经过移位后在原位置上留下的拷贝。但显然这里的拷贝并不如我们在前文中看到的那么 “整齐划一”,不仅拷贝的语义发生了变化,更大的区别在于,拷贝的发音得到了保留,也就是在说这个句子时,需要将移位的成分和保留下的拷贝同时读出声来。这是否意味着拷贝理论是错误的?又或者只能用于解释非常有限的语言及其中的句法现象?

答案“是”也“不是”:说“是”是因为,拷贝只不过是当下接受度最高的理论概念,随着理论语言学研究的不断深入,很有可能会在不久的将来被更具有解释力的新理论所取代;说“不是”则是因为,拷贝理论本身依然在发展,出现诸如上述难以解释的中文(以及其他许多语言的)现象其实反倒是在推动理论研究进一步实现“自我完善”。这不仅仅是针对单个理论概念,对于我们如何看待“语言之于人类究竟意味着什么”这一命题同样如此。

注释

[1] 从直观的线性结构观察,what的位置是从句子的后端移动到了前端,但实际上,句子的底层结构是从下往上的树状结构,因此what的位置其实是从句子的底端移动到了顶端。本文中所有对句子结构的描述和讨论都只围绕表层的线性结构,需要注意的是,线性结构无法与底层结构直接画等号。

[2] SUSSMAN R S, SEDIVY J. The Time-Course of Processing Syntactic Dependencies: Evidence from Eye Movements[J]. Language and Cognitive Processes, 2003, 18(2): 143-163.

[3] CHOMSKY N. Lectures on Government and Binding[M]. Dordrecht: Foris, 1981.

[4] CHOMSKY N. The Minimalist Program[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995.

[5] CORVER N, NUNES J. From Trace Theory to Copy Theory[M]// The Copy Theory of Movement. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007: 1-9.

[6] NUNES J. The Copy Theory[M]//The Oxford Handbook of Linguistic Minimalism. Oxford: Oxford University Press, 2011: 143-172.

[7] HAUSER M D, CHOMSKY N, FITCH W T. The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?[J]. Science, 2002, 298: 1569-1579.

作者:Qiumsky | 封面:阿澈 | 排版:光影

原载于《信睿周报》第80期:https://mp.weixin.qq.com/s/cG37k6DFet25QrlCPElciQ

评论