导语 / Introduction

当代意识理论的发展可谓百花齐放、百家争鸣。意识理论大致可以划分为三类:形而上学理论、概念思辨理论、实验实证理论。不同意识理论所针对的意识内涵、神经机制以及预测存在分歧,因此如何检验和衡量当前诸多意识理论就被意识科学界提上了日程。

对抗性合作是科学共同体深化科学合作的一种重要方式。由邓普顿世界慈善基金会资助的“加速意识研究”计划将这种方式引入意识理论的检验。该计划主要针对两个具有广泛影响力的意识理论——整合信息理论和全局神经工作空间理论,并对它们开展对抗性合作检验。对抗性合作有利于对不同的意识理论去伪存真、去粗取精,打破意识理论之间的壁垒,有望达到多元理论的一个新的综合。为此,我们将提出关于检验意识理论应该关注的标准,以及我们认为一个“恰当的”意识理论应该遵循的原则。

关键词:意识理论;对抗性合作;加速意识研究计划;检验意识理论的标准

引言

意识是主体对存在及其自身揭示的前提,是我们之为反思性和文化性生物的前提,也是人类非凡文明成就的前提。意识体验因其本然的觉知性(awareness)、自明性和主观性对近代科学所基于的宇宙观的基本假定提出了根本挑战,以至于意识的科学研究始终与其内在的哲学问题相伴前行。历史上,意识的科学研究在威廉•詹姆斯(William James)的时代一度有过高水准的开启[1],但之后很快遭遇了一场行为主义的寒冬。时至20世纪70年代,受认知科学(哲学、心理学、认知神经科学等)整体进步的推动,意识作为科学研究的一个合理主题再次兴起,并在20世纪80年代后期逐渐形成为一门具有自身独立性和自主性的科学——意识科学(science of consciousness)。自此,意识科学进入了一个至今仍然可见的快速蓬勃的发展时期。

与意识科学的形成同步,一些意识理论也相继提出来。它们在有关意识的实在性地位、内涵(意识是什么)、(心理的或生理的,特别是神经的)机制等基本问题上秉持不同立场,提出了不同的观点,给出了不同的论辩或理据。正如科学史呈现的那样,针对同一个现象的不同理论在发展中必然存在竞争,而在竞争的同时,科学界也试图对这些理论进行检验和验证。当代意识理论的状况颇有百花齐放、百家争鸣的味道,而对这些理论的甄别、检验和衡量也被意识科学界提上了日程。

有鉴于此,我们想就“检验当代意识理论”这个主题阐述和讨论如下几点:首先,对当代已经发展和还在发展的意识理论进行尽可能全面的梳理,并提出一个对诸意识理论加以分类的依据;其次,我们看到“对抗性合作”(adversarial collaboration)是科学共同体深化科学合作的一种重要方式,而由邓普顿世界慈善基金会(Templeton World Charity Foundation)资助的“加速意识研究”(Accelerating Research in Consciousness,ARC)计划将这种方式引入意识理论的检验,因此,我们会描述该计划开展对抗性合作的进展情况;再者,我们会讨论该计划在全局神经工作空间理论(GNWT)与整合信息理论(IIT)之间施行的对比检验;最后,我们会提出关于检验意识理论应该关注的标准,以及我们认为一个“恰当的”意识理论应该遵循的原则。

当代意识理论大观

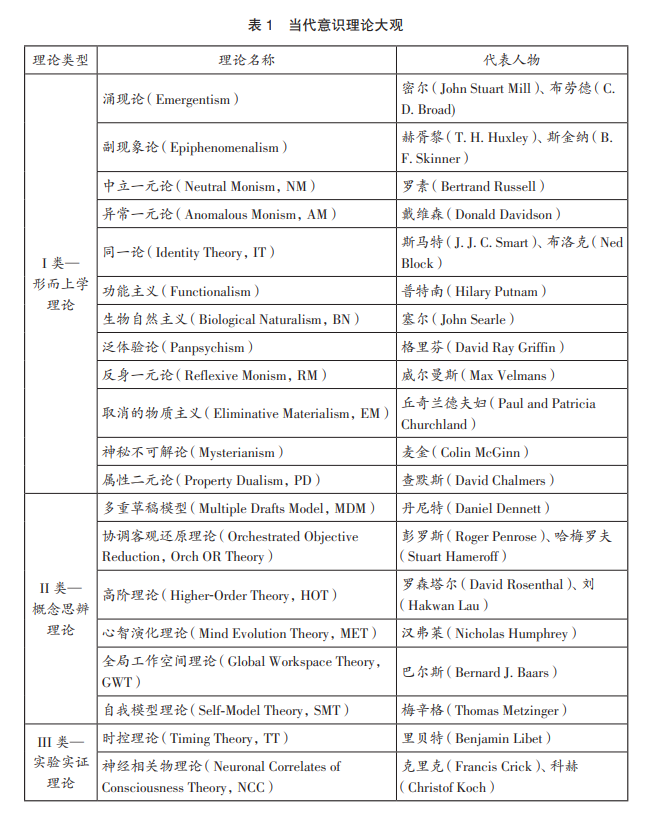

在过去几十年里,意识的哲学-科学研究——尤其是实验实证研究——的进展从未如此显著和令人兴奋,而更引人瞩目的是,意识理论也如雨后春笋般地发展起来。目前,我们至少可罗列出不少于30个在学术文献中冠有名号的意识理论。我们提出,可以将这些理论大致分为三类:

I类-形而上学理论。这类理论主要讨论意识体验的实在性地位。意识的实在性地位在哲学界还远没有取得一致意见,仍然存在实在论(realism)与错觉论(illusionism)激烈争论和对立[2]。

II类-概念思辨理论。这类理论主要从现象学、心理学和概念的层面上解析意识现象,界定意识是什么,或对意识的机制做思辨性的探讨。

III类-实验实证理论。这类理论主要基于神经科学的实验实证数据研究意识的神经机制。尽管目前已经出现了许多具有坚实的实验实证基础的意识理论,但这些理论在形而上学立场、被解释项和解释力上存在广泛差异。(见表1)

事实上,上述罗列并不全面,理论分类的依据以及理论归类也并不完全严格。但这个列表的价值在于能为我们认识当代意识理论的状况提供一个导览,并为今后绘制更完备精细的导览地图奠定基础。

I类-形而上学理论

当笛卡尔在《第一哲学沉思集》中通过作为方法的怀疑(Methodic Doubt)找到了“我思”这个无可怀疑的、绝对确定的基础时,他再次将存在划分为两类彼此独立、截然不同的实体(substance)——具有广沿属性的物质与具有思维属性的心智,从而确定了一种近代意义上更加严格的二元论。这种对世界的二元划分导致了一个极为顽固又极为棘手的哲学问题:心-身问题,或更一般的心-物问题。与之同等层面的还有另外两个问题,即自由意志与决定论问题,以及目的论与机械论问题。它们一起构成贯穿于近代哲学始终的三大基本问题。

心-身问题在心智哲学和意识科学中又以“解释鸿沟”(explanatory gap)、“难问题”(hard problem)、“产生问题”(generation problem)、“组合问题”(combination problem)等新的面貌出现。事实上,只要这个哲学问题没有得到最后的解决,那么意识的“世界之结”(the knot of world)就不可能被真正疏解,也就不会出现任何全面的意识理论。正因为如此,讨论意识实在性地位的形而上学仍然是当代意识科学所不可或缺的,并且是基础性的。

寻找对世界的自然主义而非超自然主义的说明是近代思想最基本的趋势和特征。“对于一种只依赖于物理科学资源的综合的自然主义来说,意识是最显著的障碍。”[3]面对这个障碍,当代的总体选择是自然主义一元论*。但在这个总体选择之下,又呈现出两个根本取向——错觉论与实在论。

错觉论本质上是一个根源于物质主义(更完整地说,是物质主义的自然主义)的结论,它否认意识的实在性,“许多现代分析学派的心智哲学家发现,意识的存在简直是对他们所信奉的物质和虚空的宇宙是无意义的这一信念的难以容忍的冒犯,以至于他们宣称意识是一种错觉(illusion)”[4]。

实在论则在秉持自然主义的同时承认意识的实在性。错觉论与实在论针锋相对,其根本分野在于是否将意识(以及一系列的主体性范畴,诸如生命、心智、价值、目的)视为自然秩序的基础方面。一般地,我们倾向于一种承认意识实在性的泛心论的自然主义或中立一元论的自然主义,因为否认意识实在性的任何形而上学在人类实践生活中都寸步难行。

任何完备的宇宙图景必须包含一个不可否认的事实,即世界中存在人类这样的生命,他们具有感知、意图、欲望、意识、信念、基于理性的选择、实现选择的意志、对行动的执行;而任何完备的宇宙观则必须包含对有意识的、理性生命的说明。因此,承认意识实在性的自然主义泛心论或中立一元论就成为一个强有力的选项。“在全面理解心智与物质世界的关系的传统候选者中,我认为证据的分量更倾向于支持某种形式的中立一元论,而不是物质主义、观念论和二元论等传统选择。”[5]

*作者注

(实体)二元论之所以不被选择,是因为它使得科学无须承担解释和说明心智的任何责任。

II类-概念思辨理论

总的来说,概念思辨理论所处的层次是现象学的,它们对意识体验的构成、结构、功能、状态、过程以及机制的解析是概念性。当然,这类思辨分析通常会综合认知科学中的不同学科的成果。我们认为,这类理论中的一个典型是高阶理论。

表征主义认为,意识是一种表征,一种关于世界或自我的信息的传达。根据表征的不同层次,意识的表征理论又分为一阶理论和高阶理论。

一阶理论者认为意识是一种“直接的”表征,我们并不会意识到自己的心智状态,我们只能直接意识到那些心智状态所表征的属性(告诉我们世界是什么),其形式为:感觉信息→一阶表征→意识。[6]

而高阶理论认为,要有意识,仅有一阶表征是不够的,还要有一个表征该表征的表征,即要有一个元表征(meta-representation),一个一阶表征之上的高阶表征,其形式为:感觉信息→一阶表征→高阶表征→意识。[7]高阶理论认为,一阶表征实现的是一种无意识地发生的原初心智活动,例如,有时候我们形成对鸟叫声的表征,并因此由相应的行动效应,但我们并没有觉知到鸟叫声*,而高阶表征则让我有了“我听到鸟叫声”这种有意识体验。从高阶理论的角度看,一阶表征只实现了对事物的映射,而高阶表征才在一阶表征的基础上并与一阶表征一起共同实现了“觉知”。高阶理论(事实上这一思想可以追溯至康德)是多个理论的统称,基于对高阶表征的不同诠释,

高阶理论具有多个变体,主要有高阶感知理论(Higher-Order Perception Theory,HOPT)、倾向性高阶理论(Dispositional HOT)、高阶思想理论(Higher Order Thought Theory,HOTT)等。高阶感知理论将高阶表征视为感知,类似于内感觉(inner sense);通过对感觉(sensation)与感受(feeling)的区分(例如,“痛”与“疼痛感”的区分)高阶感知理论将意识研究与情绪、情感、自我感(sense of self)等联系起来。倾向性高阶理论(Dispositional HOT)认为,仅仅是一阶内容对高阶机制的可用性(availability)就足以解释意识。[8]由罗森塔尔提出的高阶思想理论是目前接受度最高的一种高阶理论,它强调高阶表征是类思想(thought-like)的[9]。高阶理论基本认同意识不是副现象,并且认为参与元认知的前额叶特定区域在高阶表征的形成中扮演了重要角色[10]。

*作者注

这是一种与视觉上的盲视(blindsight)类似的听觉现象,即我们有对听觉信息的表征,但这种表征的加工深度还未达到觉知的程度,因此是无意识的表征。

在我们归类的另一些著名的概念思辨理论中,彭罗斯、哈梅洛夫等人的协调客观还原理论[11]将意识归因于脑神经元微管中的一种特殊的量子现象,一旦微管中的量子活动因某种客观因素的干扰达到量子引力的阈值,它们就自我坍缩(或称客观还原),从而产生有意识事件。丹尼特的多重草稿理论用一种隐喻的方式指出各种感知就像多重草稿一样,在输入过程中激活众多并行运作、相互竞争的加工回路,最终只有被定稿的那一个才是真正有意识的(即从各种草稿的背景中竞选胜出的议程)。

III类-实验实证理论

20世纪80年代,得益于克里克和埃德尔曼等意识科学家的推动[12],基于脑神经科学的实验实证数据的意识理论进入活跃的发展时期。里贝特的时控理论是意识实验实证研究早期的杰出代表。[13]

尚热和迪昂一同提出和发展的GNWT是当代意识的实验实证理论的典型,其雏形是由巴尔斯于1988年左右提出的GWT[14]。作为一种心理学构想,GWT认为,由局部处理器加工的感知内容只有当被全脑广播时才会变得有意识。广播意味着工作空间中的信息对大量局部处理器可用,正是这种信息的广泛可通达性(accessibility)被假设构成了意识体验。巴尔斯认为,人脑拥有一个具有这种作用的“意识路由器”,并称其为“全局工作空间”。

尚热、迪昂等人将该模型发展为一种关于意识以及意识机制的神经科学理论。他们认为,前额皮层中的长程椎体神经元例示了巴尔斯的全局工作空间。迪昂认为,在人类的日常言语中,“意识”一词充满歧义,为了适合实验实证的要求,意识科学需要对“警觉”、“注意”和“有意识通达”(conscious access)这三个基本概念进行区分,“警觉,即清醒状态,它随睡着或醒来而变化;注意,即将我们的心智资源集中到一个特定信息上;有意识通达,即某些受到注意信息最终会进入觉知并可向他人报告。”[15]

真正可算作意识的只是“有意识通达”,而那些达到意识阈值之前的信息加工则是一些高度模块化、自动化的无意识过程。当单一自动化过程在非惯常情境中受阻时,某种超越模块化实现长程链接的全局信息整合就有可能产生。在此基础上,迪昂还强调“点火”(ignition)这一重要概念[16],点火突出了全局网络形成的非线性方式,编码当前意识内容的一个工作空间的神经元子集突发激活,其余神经元则被抑制。GNWT预测全局网络的非线性激活总是在刺激条件变化的时间窗口(约300ms)内发生[17],其静默期则是各模块的无意识加工。

当代另一个具有实验实证基础并受到广泛关注的意识理论是托诺尼提出的整合信息理论(IIT)。整合信息理论可以溯源至埃德尔曼关于意识的神经元群选择理论(TNGS),后者认为脑是选择系统而不是指令系统,并用“发育选择”、“经验选择”、“复馈(reentry)连接”三个概念来解释脑的可塑性及其功能。IIT因而秉持了科学一贯的认识论、实在论和自然主义的立场和路线,无论是埃德尔曼还是托诺尼,他们的研究思路首先是确定意识在现象学上的本质属性,然后考察什么样的生物过程和机制能够支撑这些现象学属性。[18]

IIT在TNGS的基础上提出五对公理-公设[19],分别是内在存在(intrinsic existence)、构成(composition)、信息、整合和排他(exclusion),并认为“宇宙中任何遵循这五条公理的系统都是有意识的”[20]。其中,内在存在强调意识体验的第一人称实在性和自明性,而相应的物理系统必须具有之于自身的因果力;构成强调意识体验及相应的物理系统具有内部结构;整合强调意识体验及相应的物理系统始终是一个统一的整体;信息强调意识体验及相应的物理系统充满各种分化的状态因而是彼此区分和富有信息的;排他强调意识体验及相应的物理系统具有明确的颗粒度和边界。

意识体验及相应的物理系统的整合和分化(信息)是IIT理解意识及其机制的关键,对系统的整合和分化(信息)的量化使IIT最终形成了一个关于意识程度的测度——Φ。Φ值越大,系统的整合和分化程度就越高,其拥有意识体验的程度也就越高。IIT要求产生意识体验的系统具有作用于自身的因果力,以使整体具备超越其构成组分的系统层次的属性,这样的内在因果力是整合系统之为内在存在的根本。IIT强调神经系统的复馈是系统整合的关键,并且预测整合主要产生于后部皮层“热区”(posterior cortical “hot zone”)[21]。另一个关于复馈的理论是复发加工理论,复发加工理论将意识机制归因于感觉加工路径中的复馈回路。

此外,一些具有不同实验实证基础的理论同样对意识的内涵和机制作出断言。预测加工理论认为,心智的基本运作方式是基于模型的预测。其中的一个关键概念“自由能”(free energy),它表示主体内部模型的预测与外部环境输入之间的误差,而最小自由能原理要求主体采取行动使预测误差最小化。索姆斯认为,不能将心智仅仅等同于感知、记忆等认知功能(皮层功能),因为感受(feeling)和情感(affect)在意识中发挥重要作用。[22]比较重视从自我、感受和自我感的角度理解意识的认知神经科学家还有达马西奥,[23]他对感受和脑干的相关研究使他认识到,意识的基本形式首先是一种与自我相关的感受。他认为,意识——从最基本到最复杂的层次——就是将体验内容与自我聚集在一起的一个统一的神经模式。[24]

意识的实验实证理论的发展标志着意识科学开始走向成熟。然而,众多意识理论的出现又提出了另一个层次的问题,即如何检验和衡量哪个理论的更符合实证证据、更全面、更有解释力和预测能力。

基于对抗性合作的“加速意识研究”计划

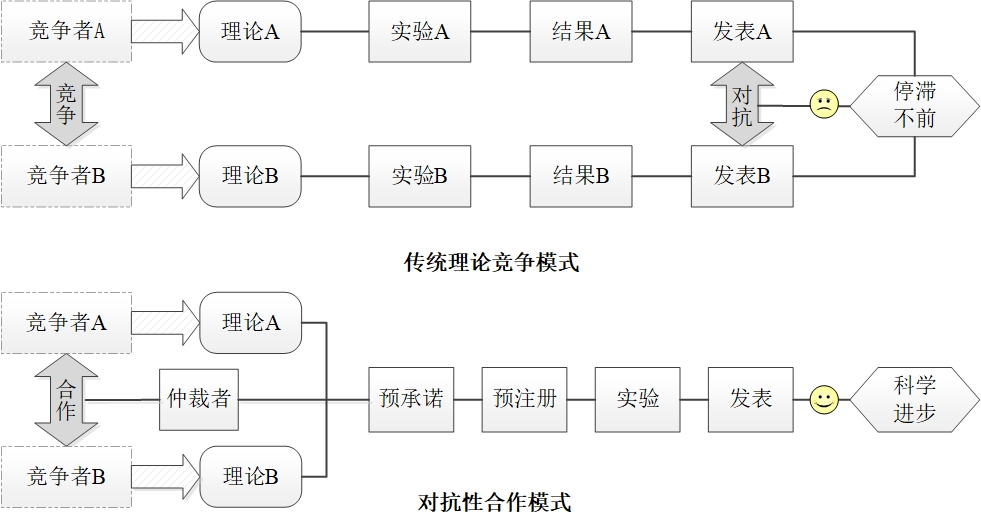

任何新理论在得到充分的检验之前都只是一种暂行的假设。在同一时期内,解释某一现象的理论可能不止一个,这使得不同的理论之间形成竞争的格局。然而,令人遗憾的状况是,理论家通常只专注于发展各自的理论而很少研究与之处于竞争态势的理论。[25]然而,如果彼此竞争的理论不是各行其是,而是在竞争的同时也开展合作,形成一种竞争与合作的辩证统一,即“竞争性合作”(competitive collaboration)或“对抗性合作”[26],这会对理论的发展造成怎样的效果呢?我们看到,历史上这种科学研究模式曾经对理论的进步有明显的倍增效应。2019年,这种模式也被引入到对当代意识理论的检验中。

对抗性合作

所谓“对抗性合作”是指,竞争理论的支持者在第三方的调解和仲裁下、进行的一种旨在解决科学争议、检验理论和推动理论进步的方式。伊恩•贝特曼(Ian Bateman)、丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)等人总结的对抗性合作的一般原则是,“双方就他们将共同进行的实验设计达成一致。在知道实验会发现什么之前,他们接受该实验的有效性作为对各自假说的检验……无论结果如何,双方都承诺将它们实验结果发表。”[27]

对抗性合作要求双方预先做出承诺——接受和公开发表实验结果,以及所有数据和分析方法都将在项目结束后向社会公开和共享。有了仲裁者协调下的协商一致性和预承诺之后,对抗性合作的双方在开始最终的实验之前还要就研究假设、理论预言、实验范式、实验期望、实验数据分析、实验数据解读等相关实验协议进行预注册,并通过迭代不断完善。我们绘制了一张展示两种模式的流程和效应的对比的简图(图1)。

我们可以在历史上发现对抗性合作的早期案例,例如,20世纪20年代,对爱因斯坦的广义相对论与牛顿万有引力理论进行观察检验的亚瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)就是实践这种对抗性合作的先行者。[28]与爱丁顿的时代相比,现在对抗性合作在科学的很多领域已成为推动理论发展的重要方式和研究者的自觉。对抗性合作秉持开放科学(open science)的精神,体现当前科学研究的高度开放性、多元参与性、过程透明性等典型特征,展现出广泛的优势:

(1)基于有力度的激励措施,在第三方的调解下,对抗性双方进行尽可能公开透明的协商,减少彼此之间的歧义,施行公平的检验。这既能保证科学研究的严谨性,又能给科学研究带来巨大的便利性,从而创建更加健全和包容性的科学研究体制。

(2)它“为解决社会科学规范中挥之不去的弱点所进行的必要科学改革,可以进一步减少错误、加快科学纠错、加速走出科学争辩的僵局”[29],从而加速理论之间基于质量的自然选择和整合。因此,相比于传统方式,对抗性合作能更快、更有效地推动理论的发展和进步。

加速意识研究计划

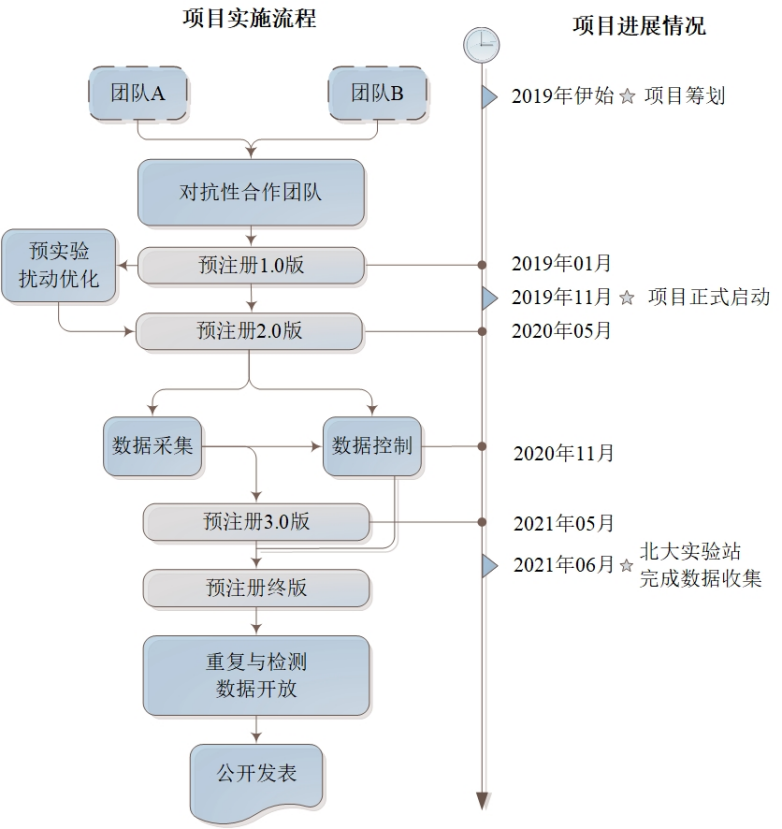

邓普顿世界慈善基金会基于对抗性合作的理念,出资2000万美元,发起了一项名为“加速意识研究”的计划。目前,加速意识研究计划主要针对GNWT和IIT开展对抗性合作的实验检验,项目命名为“加速意识研究:对抗性合作检验GNWT和IIT的相矛盾的预测”[30]。项目选择了全球六个实验室——其中包括北京大学罗欢实验室——共同设计实验检验方案。项目目前进展情况是:

(1)2019年11月在芝加哥召开的世界神经科学年会上,项目宣布第一阶段正式启动,该阶段的名称是“针对GNWT与IIT的合作:检验关于体验的替代理论”(简称COGITATE)。COGITATE将使用三种不同的侵入性和非侵入性技术(fMRI、MEG/EEG 和 ECoG)开展研究。上述六个实验室分成三组,每组分别以其中一种技术进行数据采集。COGITATE在实践中秉承内部重复、开放实验协议、开放仪器验证、多元分析实践的原则。[31]

(2)COGITATE目前正在收集针对GNWT和IIT的合作数据,已实施的两个主要实验对这两个意识理论在各个方面的预测进行检验,并在近期发布一份详细的预注册报告,概述它们的方法、预测和分析计划。[32]

(3)作为参与实验室之一的北京大学罗欢实验室历经8个月已完成50名受试者的脑磁实验;2021年6月召开的第24届世界意识大会(ASSC24)正式宣布COGITATE项目北大实验站率先完成数据收集工作。我们绘制了展示目前该项目的流程和进展情况的简图(图2)。

除了正在进行的GNWT与IIT对抗性合作外,加速意识研究计划还有筹划开展另外4个对抗性合作项目,其中一项是GNWT与IIT的动物模型实验,而另外三组意识理论的对抗性合作分别是:(1)FOT(一阶理论)与HOT(高阶理论),包括RPT(复发加工理论)与HOT;(2)Orch OR Theory(协调客观还原理论)与IIT,暂未确定适合的对抗性合作方案;(3)IIT与PPT(预测加工理论)。[33]

加速意识研究计划自实施以来收获了许多支持和赞誉的声音。学界普遍认为,它践行的这种竞争合作、独立验证、数据开放共享的科学研究方式对意识理论的全面发展有重要的推动作用。

科赫认为,“通过这一系列对抗性合作,神经科学家将更接近于理解意识,以及意识如何适应物质世界,同时促进科学实践的发展。无论结果如何,神经科学领域都可以利用这些结果,在构建关于意识的新思想和以同样的方式检验其他潜在理论方面取得进展。”[34]法国神经学家利昂内尔·纳卡什(Lionel Naccache)谈道,“我们还没有一个完整的意识理论。超越我们现有知识的最好方法就是引发这些理论之间的碰撞,以检验各自的核心思想,并以新的思想继续前进。”[35]邓普顿世界慈善基金会“发现科学”项目主任大卫·波特吉特(Dawid Potgieter)认为,这种方式的成功关键在于找到善于倾听、真正想要了解对方主张的对抗者,他甚至期待“如果解决意识之谜原本需要一百年的话,我希望我们能缩短到五十年。”[36]

检验当代意识理论

基于对抗性合作的加速意识研究计划针对GNWT与IIT之间的对比检验,不但有助于澄清和甄别两个理论的基本分歧,更重要地在于,这种对比有助于深化对意识本性(意识的实在性、定义和机制)的认识,逐渐明确检验意识理论的标准,最终通过兼容并蓄不同理论的精华,形成一个具有实证理据支持、满足逻辑一致性以及具有解释力和预测性的更加综合的意识理论。

针对GNWT与IIT 的对比检验

GNWT和IIT对意识的定义和功能都能存在一定分歧。GNWT认为,只有意识通达才真正算作有意识,它更强调意识的认知功能的方面,因此它对意识机制的理解更像一个信息加工或计算系统。而IIT认为,意识是第一人称的、自明的内在存在,它是“由任何作用于自身的物理系统的因果属性决定的”[37],它更强调意识的第一人称存在性(即意识的主体或自我面向),因此它对意识机制的理解更像一个自我整合的动力系统,以至于意识成为反映一个系统自我整合程度的度量,即IIT设定的Φ值。

对意识本性的不同理解也导致GNWT和IIT对意识的神经相关物的具体预测存在明显分歧。GNWT指出,意识本质上是一种信息的全局广播(跨越多个专门的子系统模块),工作空间与分布在许多脑区的数百万个神经元相关联,通过这些神经元,信息可以被放大、维持,并提供给专门的感觉处理器和丘脑皮层回路;同时前额叶皮层(prefrontal cortex,PFC)在 GNWT 中发着挥关键作用,因为它有对全局信息广播至关重要的更大密度的神经元。[38] 相反,IIT从脑区整合信息的能力出发,提出具有丰富连通性的后部皮层“热区”对意识产生有关键作用,而连接性相对松散的前额叶皮层则不是必要的。从表面上看,GNWT和IIT都诉求一种在早期感知之后的神经整合,要求神经信息的共享、复馈等,但两个理论在概念抽象和解剖特异性(anatomical specificity)上存在显著差别。[39]

鉴于GNWT 与 IIT之间存在的分歧,COGITATE项目设计两个实验对它们加以检验。在实验1中,实验团队设计一个视频游戏,背景中有可见和不可见的刺激,重点聚焦清晰的有意识知觉刺激的机制,其中只有部分刺激与任务相关,以确定是否存在与任务无关的视觉体验的神经相关物(NCC)。实验1旨在检验在有意识地感知到的刺激时,到底是GNWT还是IIT正确地预测了脑活动模式,换言之,前额叶皮层对意识是否是必要的。

在实验2中,设置两种具有相同物理强度的刺激,比较觉知到的刺激与觉知不到的刺激的实验数据。刺激会持续不同的时间,以研究视觉体验的神经相关物会存在多长时间,即有意识知觉印象是如何随时间维持的。两个实验关注的具体目标不同,但它们相辅相成并可以弥补彼此的局限性:实验1检验有意识感知,然而在有意识感知下发现的NCC很可能不是意识独有的,因此需要实验2的进一步补充。实验2存在意识与无意识对比的研究范式,受试者有“看见的”与“看不见的”两种情形,这不可避免地涉及主观报告,故而需要参考实验1的数据。为了让实验更准确,需要通过统合各个实验的测量数据来检验理论的预测。[40]

GNW和IIT的意识神经相关物占据脑中不同且重叠的区域,这两个理论都预测这些区域之间或内部的活动同步。

GNWT认为当某个信息被通达时,在各个脑区尤其是在前额叶皮层和顶叶皮层中会出现神经激活,形成一个神经元同步振荡的脑网络。当刺激开始之后,神经激活出现在刺激脉冲序列的300毫秒左右,呈现出延迟的、非线性的、自放大的特征。时间序列的第300-500ms 称为时间窗口,也叫“泛化解码”,对应于有意识处理阶段。[41]中间是静默期(silent period),这时广播活动保持在点火阈值以下,并且仅在较高区域诱导逐渐衰减的活动波,对应于各模块无意识处理。整个过程可以总结为,系统最初被激发,接着衰退,之后保持沉默,直到一个新的激发标志着新的感知印象出现。

相反,IIT预测有意识体验时脑的后部热区在刺激的期间内的持续活动,即只要有意识体验持续存在,那么潜在的神经状态就维持着;意识神经机制是代表神经加工“热区”的关联皮层和后感觉(posterior sensory)的汇集,该区域足以产生意识。IIT认为PFC对体验本身并不重要,但对之后的认知加工(例如计划或口头报告)有作用。[42]

GNWT 和 IIT 都承认超出早期感觉皮层的神经信息共享和作为整合机制的复馈连接的神经活动的重要性,那为什么PFC在两个理论中的地位有如此大的差别?我们需要进一步关注两者对有意识过程的神经机制的看法。

GNWT强调脑中的较高级区域的反馈连接对于放大和维持相关刺激至关重要[43],每个区域的紧密双向连接为“点火”创造了条件,即触发突然的混响(reverberant)协调活动,以调节全局广播。在对非人类灵长类动物的追踪研究表明,这些区域确实作为具有高密度连接性的“高效皮层核心(high-efficiency cortical core)”连接在一起。只有当前馈信号必须足够强才能到达 PFC,进而导致激活或点燃涉及后顶叶皮层的混响网络,正是这种混响使信号能够随着时间的推移而持续。[44]

在清醒的猕猴中进行电生理测试,通过眼动观测它们对目标击中、漏报、正确否定和虚报的情形,分别记录V1、V4 和 PFC 的变化,发现错过的刺激可能会在 V1 和 V4 中引起强烈的早期瞬变,表明这种激发不足以有意识地报告表征。有意识刺激(击中和虚报)与无意识刺激(漏报和正确否定) 之间的主要区别是 PFC 中的晚期持续活动以及 V1 和 V4 微小但显着的伴随晚期持续激活。[45]近些年趋同的发现表明,有意识通达与早期的感觉加工无关,而是与后期阶段有关,后者的时间通常与实际刺激的时间脱钩。[46]这为GNWT假设PFC对意识有重要贡献提供了实证数据支持。

然而,IIT从组织结构的角度出发,解释前额叶皮层与后部热区对意识贡献的关键区别。IIT侧重于定义一个有意识的系统在信息加工和架构方面应该是什么样子,因此IIT 的一个预测是,“赖以支撑意识的神经网络必须高度互连。”[47]托诺尼指出,“意识的神经相关物应该是一个局部最大值,具有最大内在不可还原的因果效力。”[48]科赫提出交互是意识必不可少的特征,因此正确的连接方式对产生意识很重要。[49]

在IIT看来,脑后部皮层和前部皮层神经元之间的连通方式是二者对意识的贡献不同的原因所在。“后部皮层是以拓扑的方式组织起来的,具有网格状的连通性,反映了感觉空间的几何结构。相反,前部皮层看起来更像是随机连接的网络,可以实现任意的关联。”[50]因此,IIT认为后部皮层是产生最大整合信息的理想位置。科赫基于损伤和刺激的数据,提出前额叶皮层对许多形式的意识而言并不是关键的。 “没有任何证据表明大范围移除前额叶组织会严重影响患者的意识体验。相反,即使移除热区所在之处的后部皮层的很小一块区域,也会导致患者丧失所有类别的意识内容。”*[51]

总之,IIT认为我们的日常体验,诸如对景象、声音的体验以及其他生命感受,都是由后部皮层之内的区域产生的,而前额叶皮层则与元认知(关于知道的知道)有关。

*作者注

科赫认为对皮层组织施以电刺激和对因受伤或患病而丧失特定脑区的患者的临床研究证明了这一点。例如,在摘除脑肿瘤或是癫痫病灶之前,神经外科医生刺激后部热区,会引起多种多样的感觉(sensations)和感受(feelings),而刺激前部皮层则不会出现这些现象,这表明前部皮层不会诱发直接的体验。20世纪外科医师切掉神经疾病患者的一大片前额叶皮层来消除肿瘤或改善癫痫发作,除了患者出现不恰当的情绪和行为失控等情况,但对他们的日常生活没有产生影响。

检验意识理论的标准

基于已经开展的意识理论检验的实践,我们认为,要衡量一个实验实证的意识理论的“恰当性”,那么一个意识理论应该至少满足三个标准。

标准1:意识状态还是意识内容。

一个意识理论应该注意意识状态(state of consciousness)与意识内容(content of consciousness)之间的区别。就人的心智而言,它可以处于两个具有鲜明对比的状态,即无意识状态(诸如非快速眼动睡眠和麻醉)与有意识状态(诸如清醒状态,也可能存在更模棱两可的状态,诸如催眠或冥想状态)。这个对比就是从作为状态的角度来理解意识。

在每天清醒状态期间,人们可以有内容各异的不同体验,这是从意识到的内容的角度来理解意识。对某个具体的内容,也存在其表征“被意识到”与“未被意识到”的差别。在实验中,可以利用诸如掩蔽、双眼竞争等手段使可见的意识内容变得不可见,这通常与脑的信息加工机制紧密相关。因此,一个恰当的意识理论有必要在神经机制层面上对意识状态与意识内容的差异和变化进行说明。意识状态与意识内容既有差别又紧密关联。在实践中,意识理论并不总是清楚它们处理了哪个方面。[52]因此,在检验意识理论时,我们必须辨别该理论针对的是意识状态还是意识内容,抑或是两者兼而有之。意识理论不能只对意识状态做出判断,而且还要关注意识内容。

标准2:有意识还是无意识。

每天醒来,我们都会经历一次从无意识状态向有意识状态的转变,而任何这种转变都是理解意识的绝佳窗口。在关于实证意识理论的硬标准的讨论中,安德里安·德瑞克(Adrien Doerig)等人通过 “意识范例与其无意识替代”(paradigm cases of consciousness & the unconscious alternative)的对比,指出意识理论应该聚焦意识本身,而不只是人们体验到的意识内容。具有无意识替代物的案例表明意识是实验中的因变量,这与那些仅研究意识状态的进路形成对比。[53]因此,实验实证意识理论需要严格地区分出无意识与有意识的过程,只有这样才能严格地检验意识本身。

一个恰当的意识理论不能把实际的有意识过程误判为无意识的,也不能把一个实际无意识的过程误判为有意识的。例如,TNGS认为意识与神经元群的同步——即绑定(binding)——有关,然而绑定也可能在无意识期间发生,因此TNGS有必要做出进一步的确认绑定机制确实与意识本身而不是一般意义上的感知有关。彭罗斯(Penrose)等人的协同客观还原也存在类似的问题,因为协调客观还原确实也可能出现在无意识加工中。

– Freepik –

标准3:现象意识还是通达意识。

意识体验的一般结构是“我-意识到-X”[54],因此任何意识体验并不是只是对X的表征,而总是隐含和指向“我”这个构成成分。正如汉弗莱所说,任何意识体验既有一个命题成分(propositional component)也有一个现象成分(phenomenal component)。其中命题成分就是对X的表征,而现象成分则是对“我”的或明或暗的指示。“在作为主体的这个角色中,S不仅仅是一个既有情形的观察者,他还是全新事物的主动的创造者。而且,这些新的事物,即这些感觉,不再与他有一步之遥,相反,极其重要的是,它们就是他,它们恰恰构成了他的主体性的本质。可是尽管如此鲜明和如此重要,它的感觉并不是关于任何东西。所以,与命题态度不同,感觉不是可思考的东西,更别说可交流了。”[55]也就是说,一个完整的意识体验既包含通达意识(access consciousness)也包含现象意识(phenomenal consciousness)。而这也因此对意识理论提出了要求,即它所做说明究竟是关于意识体验的通达方面还是现象方面,或者是关于完整意识体验本身。

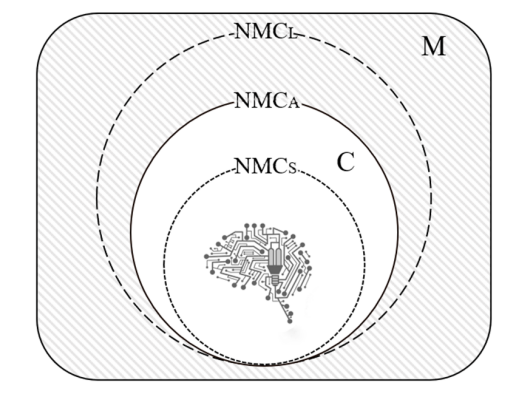

某种意义上,一个恰当的意识理论需要关注乃至满足上述三个标准所提出得要求。检验实证意识理论的核心在于一个意识理论的模型(指定的意识机制)对意识的说明既是充分的也是必要的。因此,能否提供一个说明意识的充分必要的神经机制是判定一个意识理论是否“恰当的”重要原则。一个意识理论给出的机制不能“过窄”也不能 “过宽”。因为“过窄”的机制可能把实际的有意识的状态误判为无意识的,这样的机制是充分的、但不是必要的;而“过宽”的机制会把无意识的状态误判为有意识的,这样的机制是必要的、但不是充分的;只有“恰当的”机制才能对意识理论做出恰如其分的判定。(见图3)同时我们认为,一个“恰当的”意识理论能够对人类和人类以外的其他系统做出清晰而具体的预测,它不应该仅仅涉及人脑——除非它能提供一个强有力的论据来说明只有人类才有意识。

图3. 判定意识理论。

NMC(Neural Mechanism of Consciousness)表示意识的神经机制;NMCA表示在意识判定上既是充分的、也是必要的理论,即意识的神经机制是恰当的(appropriate);NMCS表示在意识判定上是充分的、但不必要的理论,即把部分意识的神经机制排除在外而导致理论范围过小(small);NMCL表示在意识判定上是必要的、但不充分的理论,即把不属于意识的神经机制的内容纳入其中而导致理论范围过大(large)。图中,只有NMCA能够准确地在心智空间(M)中匹配到意识(C)。

结语

对抗性合作是科学研究方式演化的一种新形态,它反映出科学研究和科学进步对多元参与合作的强烈需求。多元意味着对比和竞争,同时意味着统合和进阶。竞争性合作或对抗性合作,这是事物演进的辩证性力量。当代意识理论的发展局面很好地印证了这一点。意识的形而上学理论被这一辩证性力量所推动,“哲学必须比较着前行。我们所能做的至多是,依据我们之前的同理心,尽可能全面和仔细地在每一个重要领域中发展出竞争性的替代观念,看看它们是否能够达标。这是一种比决定性的证据或反驳更可信的进步形式。”。[56]同时,意识的实证理论也被这一方式所推动,“在思想的每个领域,我们最终都必须依靠自己的判断,这些判断经过反思的检验,遭受他人反驳的矫正,以及经过想象的修正和比较的取舍”。[57]结果,我们会越来越接近多元理论的一个新的综合。

如果人类最终能形成一个“恰当的”意识理论,那么这将是人类对“世界之结”的最后清算,研究者也可以长舒一口气,然而,目前我们所处的境地更像是“船到中流浪更急、人到半山路更陡”。

参考文献

[1] 詹姆斯:《心理学原理(上、下)》,方双虎 等译,北京师范大学出版社,2017年。

[2] Humphrey, N. (2016). A Riddle Written on the Brain, Journal of Consciousness Studies, 23, 278-287.

[3] Nagel, T. (2012). Mind and Cosmos:Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxford University Press. p.35.

[4] Koch, C. (2018). What is consciousness: scientists are beginning to unravel a mystery that has long vexed philosophers. Nature,557(5), 9-12.

[5] Nagel, T. (2012). Mind and Cosmos:Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxford University Press. p.4.

[6] Weisberg, J. (2014). Consciousness. Polity, pp. 113-114.

[7] Brown, R., Lau, H., LeDoux, J. E. (2019). Understanding the higher-order approach to consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 23(9), 754–768.

[8] Brown, R., Lau, H., LeDoux, J. E. (2019). Understanding the higher-order approach to consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 23(9), 754–768.

[9] Rosenthal, D. M. (1986). Two concepts of consciousness. Philosophical Studies, 49(3), 329-359.

[10] Lau, H., Rosenthal, D. (2011). Empirical support for higher-order theories of conscious awareness. Trends in Cognitive Sciences, 15(8), 365–373.

[11] Hameroff, S., Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: a review of the ‘orch or’ theory. Physics of Life Reviews, 11(1), 39-78.

[12] Crick, F., Koch, C. (1990) Towards a neurobiological theory of consciousness. Seminars in the Neurosciences, 2,263-275.

[13] Libet, B. (2004). Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. Harvard University Press.

[14] Baars, B. J. (1997). In the theatre of consciousness. Global workspace theory, a rigorous scientific theory of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 4(4), 292-309.

[15] Dehaene, S. (2014). Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts, Penguin Books. p.8.

[16] Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J., Dehaene, S. (2020). Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis. Neuron, 105, 776.

[17] Ball, P. (2019). Neuroscience readies for a showdown over consciousness ideas. Quanta magazine, 6.

[18] 李恒威、蔡诗灵、阮泽楠:《人工意识与整合信息理论》,《浙江学刊》,2021年第4期。

[19] Oizumi, M., Albantakis, L., Tononi, G., Sporns, O. (2014). From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: integrated information theory 3.0. PLoS Computational Biology, 10(5). e1003588.

[20] Koch, C. (2019). The Feeling of Life Itself: Why Consciousness is Widespread But Can’t be Computed. Cambridge, MIT Press, p. 77.

[21] Melloni, L., Mudrik, L., Pitts, M., Koch, C. (2021). Making the hard problem of consciousness easier. Science, 372(6545), 911-912.

[22] Solms, M. (2019). The hard problem of consciousness and the free energy principle. Frontiers in psychology, 9, 2714.

[23] Damasio, A. (1994). Descartes’ Error. New York, Putnam.

[24] Damasio, A. R. (1999). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace and Company. p.10.

[25] Cobb, M. (2020). The Idea of the Brain: The Past and Future of Neuroscience. Hachette UK. p.338.

[26] Pereira, A. J., Edwards, J. C., Nunn, C., Trehub, A., Velmans, M. (2010). Understanding consciousness: a collaborative attempt to elucidate contemporary theories. Journal of Consciousness Studies, 17(5-6), 213-219.

[27] Bateman, I., Kahneman, D., Munro, A., Starmer, C., Sugden, R. (2005). Testing competing models of loss aversion: an adversarial collaboration. Journal of Public Economics, 89(8), 1561-1580.

[28] Melloni, L., Mudrik, L., Pitts, M., Koch, C. (2021). Making the hard problem of consciousness easier. Science, 372(6545), 911-912.

[29] Clark, C. J., Tetlock, P. E., Frisby, R. E., O’Donohue, W. T., Lilienfeld, S. O. (2022). Adversarial collaboration: the next science reform. Political Bias in Psychology: Nature, Scope, and Solutions. New York: Springer. pp. 1-43.

[30] https://www.templetonworldcharity.org/projects-database/accelerating-research-consciousness-adversarial-collaboration-test-contradictory

[31] https://arc-cogitate.com/

[32] https://osf.io/mbcfy

[33]https://www.templetonworldcharity.org/accelerating-research-consciousness-our-structured-adversarial-collaboration-projects

[34] Koch, C. (2018). What is consciousness: scientists are beginning to unravel a mystery that has long vexed philosophers. Nature,557(5),9-12.

[35] Patoine, B. (2020).Tracking the neural footprints of consciousness. Published on the Dana Foundation Website.

[36] Nosek, B. A., Errington, T. M. (2020). The best time to argue about what a replication means before you do it. Nature,583(7),518-520.

[37] Koch, C. (2019). The Feeling of Life Itself:Why Consciousness is Widespread But Can’t be Computed. MIT Press. p.77.

[38] Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J. P., Dehaene, S. (2020). Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis. Neuron, 105(5), 776-798.

[39] Maillé, S., Lynn, M. (2020). Reconciling Current Theories of Consciousness. Journal of Neuroscience, 40(10), 1994-1996.

[40] Melloni, L., Mudrik, L., Pitts, M., Koch, C. (2021). Making the hard problem of consciousness easier. Science, 372(6545), 911-912.

[41] https://osf.io/mbcfy/

[42] Noel, J. P., Ishizawa, Y., Patel, S. R., Eskandar, E. N., Wallace, M. T. (2019). Leveraging nonhuman primate multisensory neurons and circuits in assessing consciousness theory. Journal of Neuroscience, 39(38), 7485-750.

[43] Dehaene, S., Sergent, C., Changeux, J.P. (2003). A neuronal networkmodel linking subjective reports and objective physiological data during conscious perception. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(14), 8520-8525.

[44] Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J. P., Dehaene, S. (2020). Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis. Neuron, 105(5), 776-798.

[45] van Vugt, B., Dagnino, B., Vartak, D., Safaai, H., Panzeri, S., Dehaene, S., Roelfsema, P.R. (2018). The threshold for conscious report: Signal loss and response bias in visual and frontal cortex. Science,360, 537–542.

[46] Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J. P., Dehaene, S. (2020). Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis. Neuron, 105(5), 776-798.

[47] Maillé, S., Lynn, M. (2020). Reconciling current theories of consciousness. Journal of Neuroscience, 40(10), 1994-1996.

[48] Tononi G., Koch C., Consciousness: here, there and everywhere?” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 370, No. 1668, 2015.

[49] Koch, C. (2018). What is consciousness:scientists are beginning to unravel a mystery that has long vexed philosophers. Nature,557(5),9-12.

[50] Koch, C. (2019). The Feeling of Life Itself-Why Consciousness is Widespread But Can’t be Computed. MIT Press. p. 64.

[51] Koch, C. (2018). What is consciousness:scientists are beginning to unravel a mystery that has long vexed philosophers. Nature, 557(5), 9-12.

[52] Doerig, A., Schurger, A., Herzog, M. H. (2020). Hard criteria for empirical theories of consciousness. Cognitive neuroscience, 1-22.

[53] Doerig, A., Schurger, A., & Herzog, M. H. (2020). Hard criteria for empirical theories of consciousness. Cognitive neuroscience, 1-22.

[54] 李恒威:《意识:形而上学、第一人称方法和当代理论》,杭州:浙江大学出版社,2019年。

[55] Humphrey, N. 2006. Seeing Red: A Study in Consciousness. Harvard University Press. p.13.

[56] Nagel, T. (2012). Mind and Cosmos:Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxford University Press. p.127.

[57] Nagel, T. (2012). Mind and Cosmos:Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxford University Press. p.103.

作者:李恒威、蔡诗灵、阮泽楠

原文刊于《哲学分析》第13卷 2022年第5期 (总第75期)

评论