CAR-T是一种很有前景的免疫治疗,但我们什么时候才能负担的起呢?

第一位患者是同卵双胞胎这件事至关重要。南茜·劳里(Nancy Lowry)和芭芭拉·劳里(Barbara Lowry)是一对六岁的同卵双胞胎,她们有着一样的黑眼睛、黑头发和齐眉刘海。1960年的春天,南茜生病了。她的血细胞计数开始下降,儿科医生注意到她有贫血的症状。病理活检显示南茜患上了一种叫做再生障碍性贫血(aplastic anemia)的骨髓衰竭性疾病。

骨髓通过造血定期补充并更新体内血细胞,而南茜的骨髓则在逐步停止工作。我们并不清楚这一疾病的起源,只知道它的典型表现是白色脂肪颗粒会渐渐填满原本应该形成新生血细胞的间隙。难以理解的是,芭芭拉却非常健康。

劳瑞一家住在西雅图附近的塔科马市,这里阴雨连绵树木成荫。南茜在华盛顿大学医院进行了初步诊治,可是医生对于下一步治疗毫无头绪。他们向纽约库珀斯敦医院一位叫做唐纳尔·托马斯(E. Donnall Thomas)的医生科学家寻求帮助。

在20世纪50年代,托马斯曾对一位白血病患者尝试过一种新型治疗方式,他从那位患者的健康同卵双胞胎体内抽出骨髓,再把骨髓回输到患者体内。有短暂的证据表明供体骨髓细胞已经“植入”到了患者的骨髓里,但是患者的病情很快复发。后来托马斯曾试图先在犬类的身上寻找更好的移植方案,但却收效甚微。现在,西雅图的医生们劝说他回到人类的领域再尝试一次。南茜的骨髓虽然正在逐渐衰竭,但是里面没有恶性细胞。那么,芭芭拉的造血干细胞有可能被南茜“接受”吗?

托马斯飞到了西雅图。1960年8月12日,芭芭拉接受了麻醉,医生用粗针头的针管,在她的髋部和双腿部位穿刺五十多次,抽出了猩红色的浓稠骨髓。用生理盐水把这些骨髓稀释后,随即滴注到南茜的血管里。医生们耐心等待着变化。骨髓细胞自动归巢来到南茜的骨骼中,并逐渐开始正常造血。出院时,南茜的骨髓已经基本重建完毕。她变成了一个活生生的嵌合体:某种意义上,她身上流淌的血曾属于她的双胞胎妹妹。

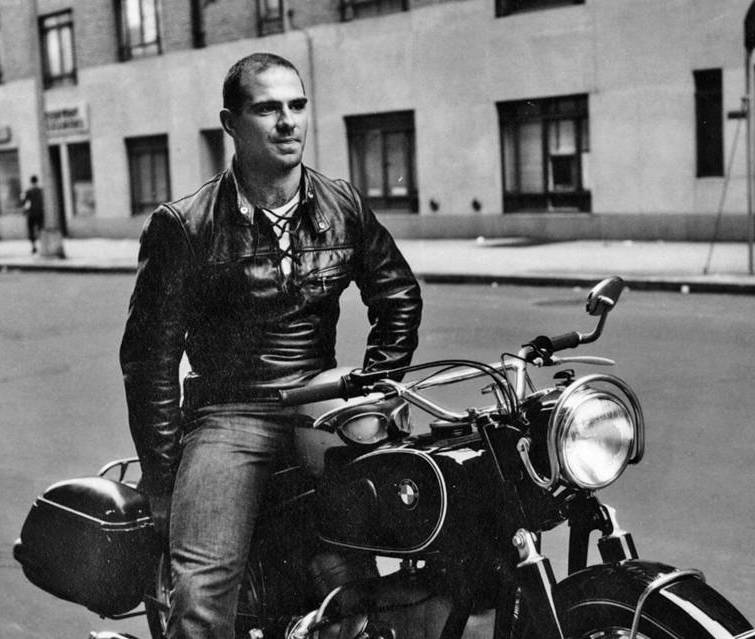

1963年,托马斯搬到了西雅图。刚开始时,他在西雅图公共卫生局医院成立了实验室,十几年后转去了新成立不久,被当地医生叫做“哈奇”的弗雷德哈钦森癌症中心(Fred Hutchinson Cancer Center)工作,他决定把骨髓移植应用到其他疾病,特别是用于治疗白血病。南茜·劳瑞和芭芭拉·劳瑞是同卵双胞胎,其中一个人患有良性血液疾病,另外一个人的细胞则治愈了这一疾病,整件事的概率是极其微小的。如果是恶性血液疾病,例如白血病,情况又会怎么样?如果供者不是同卵双胞胎,又会发生什么?我们的免疫系统本身就会倾向于排斥来自其他生物体的物质,移植技术也因此一直发展受阻;同卵双胞胎却有着完全相合的组织,只有他们能绕过这个免疫难关。

托马斯想出了一个可行的方法。首先,需要根除恶性血液细胞。超大剂量的化疗和放疗可以彻底摧毁骨髓,肿瘤细胞和正常细胞会一同被清除掉。这种治疗方式通常来说是致命的,但是供者骨髓就可以趁机替换掉原本的病变骨髓,从而产生健康的新生细胞。

要想完成“异基因”移植——骨髓来自非同卵双胞胎的其他供者,还有第二个问题需要解决。为了维持有机体的主权,我们身上的古老系统会在移植后产生免疫反应。生活在海床上的海绵用原始的免疫系统来排斥其他海绵细胞,以防它们寄生在自己体内。防御做得好,邻居处得牢:在大自然里,两个生物可以融合成嵌合体这件事是自古就有的威胁,而非新时代的幻想。

器官移植领域的其他先锋者们已经发现,如果供者和受者可以达到一定程度的匹配,那么排斥反应的强度会大大减低。现在,人们也可以用检测来预估供受者之间相容性,可以因此而提高异基因骨髓成功植入的概率。人们还研发出多个免疫抑制药物,用来进一步减弱受者的免疫抵抗。

防御做得好,邻居处得牢:在大自然里,两个生物可以融合成嵌合体这件事是自古就有的威胁,而非新时代的幻想。

托马斯参与了这些研究,并把它们称作“早期临床成果”,后来他也因此获得诺贝尔奖。但对于西雅图那些照顾患者的护士和技术人员来说,这简直是段折磨人的经历,更别说那些患者们了。弗莱德·阿佩尔鲍姆(Fred Appelbaum)曾经是托马斯的学生,他告诉我,“早期有一百多位白血病患者接受了移植手术,其中八十三位患者在手术后的前几个月就死亡了”。骨髓可能植入失败,患者会死于红细胞严重缺乏导致的贫血,或者是白细胞太少而引起的感染;就算骨髓成功植入,癌症也可能卷土重来。弗莱德补充道,“移植手术失败率如此之高,究竟是怎样的人才能坚持下去,做第一百零一次手术?”

就像是《圣经》中瘟疫发展的模式,当来自供者的骨髓在患者体内产生的白细胞,开始对患者发起猛烈攻击时,最后的难关终于来到,这一现象被称作移植物抗宿主病,它有时是过境台风般的急性疾病,有时又是延续很久的慢性疾病;不管哪种形式,它都完全颠倒了免疫的逻辑。当外来物被植入到身体里,通常来说是担心患者会排斥它。而在骨髓移植中,却是骨髓反过来排斥患者。来自供者的免疫细胞就像一群被迫登上了陌生船只的反抗军,它们会把身处的这具躯体当作异物。事实上,所有的重要器官系统都可以被它们攻击。有些情况下,移植物抗宿主病会导致死亡;其他时候,需要由医生们来想办法用药物进行控制。

20世纪70年代晚期,阿佩尔鲍姆和同事对接受了异基因移植的白血病患者进行分析,却得到了一个出乎意料的结果:那些出现了慢性移植物抗宿主病的患者,同时也是复发率最低的患者。移植而来的免疫细胞能对宿主体内残留的癌症细胞进行有效攻击。托马斯对劳瑞的治疗更接近于实体器官移植【1954年在波士顿,约瑟夫·穆雷(Joseph Murray)在一对双胞胎间首次成功实施了肾脏移植】。而哈奇的医生们所观察到的现象显示,骨髓移植是一种非常不同的疾病治疗手段。

药物是什么?

从一开始,这些研究结果就吸引了整个细胞治疗领域的注意力。它们展示出人类免疫系统——尤其是其中一类叫做T细胞的白细胞,它是“适应性免疫”的主力军——可以识别并攻击癌症细胞。这也引出了其他问题:可以通过培训T细胞,让它们只排斥肿瘤细胞,而不攻击宿主吗?可以在此基础之上研发出全新的药物吗?

现在,一个更庞大的问题出现了:药物是什么?有人可能会回答,一种治疗性的物品。但是,它必须要像阿司匹林或者青霉素一样,以药物分子纯化合物的形式存在吗?可以是类似咳嗽糖浆的有效成分混合物吗?对于某种物质一定具有治疗作用这一观点,毒理学家可能会不同意:同一种物质,在加入一定剂量的水可以是解药,而加入其他剂量的水却能变成毒药。许多化疗药物即使在正确的治疗剂量下,仍然是有毒性的。公元二世纪时的希腊罗马医生盖仑(Galen)曾说,所有人类疾病的病理都可以看作是体液——黑胆质、黄胆质、血液质和粘液质——的不平衡。那么,如果从人体提取出这些体液,可以把它们当作药物吗?

二十世纪的大半程,药物的定义很简单,因为当时药物本身并不复杂:它们基本上是在工厂里合成的小分子物质,或者从植物中提取、纯化、包装成为药丸。后来药典逐渐变厚,从胰岛素到单克隆抗体,有越来越多的复杂大分子蛋白被涵括进来。但是,来自生命体的活性物质能看作是药物吗?

这一疗法不仅挑战了药物的定义和边界,还向药物申请专利、制药和药品定价这些基础规则提出了疑问。

托马斯一直把骨髓移植看作类似于其他器官移植的手术或治疗方式,决不会把它描述成一种药物。然而,托马斯在他自己未曾料想过的情况下,已经为一种全新的治疗——“活的”药物,一个结合了药物和手术的嵌合体——奠定了基础,这一疗法不仅挑战了药物的定义和边界,还向药物申请专利、制药和药品定价这些基础规则提出了疑问。

1971年,唐·托马斯在西雅图开始进行首例异基因移植,同年在湾区,一个已满十八岁叫做卡尔·朱恩的高四学生收到了征兵的抽签结果。他抽中了50这个数字;参军基本上板上钉钉了。所以朱恩拒绝了加州理工学院和斯坦福的录取通知,像他常说的那样,选择了“海军军官学校而不是越南水稻田”。朱恩体型瘦高,拥有一副跳远运动员的体型,当他回忆起军校岁月,会有运动员必须坐在边线上等待的遗憾。军校毕业后,海军支付了他在休斯顿贝勒医学院的全部学费,80年代早期他去了哈钦森研究中心,在托马斯研究团队接受了三年的肿瘤专科培训,专门学习骨髓移植。朱恩当时所在的团队热情高涨,成员里包括一位高个子的德裔划船狂热爱好者雷纳·施托布(Rainer Storb),专门研究组织分型和移植疗法;还有一位体格小巧的西伯利亚裔足球爱好者亚历克斯·费菲尔(Alex Fefer),他的研究发现了小鼠的免疫系统可以对肿瘤进行攻击;以及托马斯的妻子——多蒂,她负责实验室和临床上的日常事务,大家都叫她“骨髓移植之母”。

朱恩对T细胞转化的早期实验十分着迷,但他在接下来十年中,在贝塞斯达的海军医学研究所的主要研究对象是像疟疾这样的感染性疾病,随后重心又转向了艾滋病。直到1999年,他才把实验室搬去了宾夕法尼亚大学。在这期间,悲伤的阴影一直笼罩着他的家庭:1995年,他的妻子辛迪被诊断为卵巢癌,她六年后因病去世。这么多年来,特别是辛迪生病之后,朱恩一直试图为治疗癌症找出一个新模式,在这一模式里不是由药物主导疾病治疗,而是具有活性的免疫细胞。

成熟T细胞的表面通常有很多被称作T细胞受体的蛋白质,正是因为这些受体,T细胞能识别出靶细胞表面的抗原结合位点,例如被病毒感染的人体细胞。T细胞受体有很高的特异性:只有当一个细胞表面的蛋白碎片出现在正确的位置,其他特定蛋白把这一信息“呈递”给T细胞之后,受体才能被激活——就像是只有画框摆放正确,T细胞才能看出来这是幅画。

T细胞受体跟抗体不同,抗体是一种Y形蛋白质,它有众多靶点,包括血液中自由漂浮的病毒和蛋白质,抗体与这些靶点以类似魔术贴的方式紧密结合起来,而T细胞受体和靶点之间结合要松散许多。因此,T细胞能在可疑细胞表面巡视一圈,对其他免疫细胞发出警报,然后再去巡视下一个可疑细胞。它就像安检关卡的缉毒犬,从一个箱子嗅探到下一个箱子,一旦有可疑状况立马吠叫寻求增援。

免疫学家在这数十年里一直推论,T细胞监控系统或许能够检出并杀死肿瘤细胞。但是,与被感染的细胞不一样,肿瘤细胞与正常细胞的基因型几乎相同,蛋白质种类也十分相近,也就是说,即便是T细胞也很难从一群细胞中检测出肿瘤细胞的存在。如果想要T细胞对肿瘤出现特异性反应,该肿瘤细胞的基因得恰好出现突变或有错误调控,由该基因编码的异常蛋白恰好以正确的方式裂解形成碎片,这些蛋白碎片又恰好被传递到细胞系统里以便T细胞检测,以及那里恰好有一个T细胞正等着把这一碎片识别成异物:这简直是“恰好”的墓园。

朱恩知道哈奇有两位研究者已经开始这个方向的研究工作,他们是斯坦利·里德尔(Stanley Riddell)和菲利普·格林伯格(Philip Greenberg),前者像一个戴着黑框眼镜、衬衫兜里永远夹着根自动铅笔的动漫形象,后者则顶着一头从六十年代开始留起来的浓密头发,他们找出能够识别巨细胞病毒(威胁免疫缺陷患者的主要病原体之一)的T细胞,把它们放在烧瓶里培养,然后再把这群数量众多的细胞输注到接受骨髓移植的患者体内。在休斯顿,马尔科姆·布伦纳(Malcolm Brenner)、克里亚娜·鲁尼(Cliona Rooney)和海伦·赫斯洛普(Helen Heslop)也在做类似的事,不过他们研究的是EB病毒感染相关性肿瘤的特异性T细胞。贝塞斯达国家癌症研究所一位叫做斯蒂文・罗森伯格(Steven Rosenberg)的外科肿瘤医生则在尝试其他治疗思路:从类似黑色素瘤这样的恶性肿瘤里提取出初始T细胞,他认为这种浸润了肿瘤的免疫细胞一定具有识别和攻击肿瘤的能力。罗森伯格和他的团队开始培养这些肿瘤浸润性淋巴细胞,对它们进行数量级的扩增,再把细胞回输到患者体内。

试验得到了一些令人欣喜的结果:55%的黑色素瘤患者输注了罗森伯格扩增的T细胞之后,可以看到肿瘤缩小,24%的患者获得了完全缓解,并且之后也一直维持缓解状态。但是这些结果看起来也像是误打误撞。从患者肿瘤里提取的T细胞或许是训练有素的肿瘤反抗军,但它们也可能只是在犯罪现场一旁逗留的冷漠目击者。它们或许已经无力反击或者习惯于“忍受”肿瘤。

那么,有可能通过编辑T细胞,提高它们对肿瘤入侵者的敏感性吗?在20世纪80年代晚期和90年代早期,年轻时曾是一名养蜂人的以色列免疫学家泽力格·艾希哈(Zelig Eshhar),开始创造一种有双重作用的特殊杂交T细胞。和正常T细胞的表面受体不同,这种特殊T细胞表面装载了一个分子嵌合体——这种蛋白质拥有着抗体和肿瘤细胞之间类似于魔术贴的粘合力,同时也有受体蛋白激活细胞、诱发免疫反应的能力。他把这种基因编辑后的蛋白质称为T小体,希望能把T细胞受体的探测能力和抗体的破坏作用结合起来:等于为缉毒犬装上了獠牙。然而,虽然艾希哈的细胞能探测到靶点,但它们却无法长期维持对肿瘤的控制。

“活的”药物

免疫治疗领域在九十年代迎来了一次重大突破。麻省理工学院的博士后研究员迈克尔·萨德莱恩(Michel Sadelain)开始研究如何直接将外源基因转入T细胞内。这种基因转染技术将很快就被用于制造新一代T细胞。这些细胞不仅能将肿瘤当作攻击靶点,还能大大地增强受体信号,以形成长期持久的免疫反应。“如果信号不被增强或者留存,T细胞会很快死亡或者失去活性,”萨德莱恩对我说,“当时的解决方法是在基因的层面上武装它们来激活免疫。”有些怀疑论者会质疑这个方法的逻辑性。“你为什么要这样做?”萨德莱恩回想起批评者们这样问他。毕竟,T细胞本身已经能识别和攻击异常细胞了,为什么要费劲去重新编辑基因,只为了赋予它们天生就有的能力?这不是等于在强迫一个西班牙人去上西班牙语辅导课吗?

的确,骨髓移植患者体内的供者T细胞,能够到处捕杀患者的肿瘤细胞。可是这些T细胞在消灭细胞时不分敌我,有时甚至会导致患者死亡。问题的关键就是在T细胞在识别肿瘤细胞和对它们做出反应时,让它们既有高度特异性,也要更加高效,仅在T细胞表面装上抗体还远远不够。抗体必须表现得像它原本就是T细胞结合、识别、活化、记忆这一庞大系统的一份子。生物技术公司Celltech里一名叫做海伦·芬尼(Helene Finney)的研究员也开始着手为T细胞设计一个这样的抗体。最后,他们得到了一种又被称作CAR-T细胞或者CAR-T的基因修饰T细胞。这些T细胞表面携带能够完全融入免疫系统的“嵌合抗原受体”(chimeric antigen receptors, CAR)。在九十年代期间,萨德莱恩和他的团队不断改进“基因武装”T细胞,最终也研究出CAR-T细胞。他们发现这些CAR-T细胞不仅能杀死培养皿里的肿瘤细胞,在携带人类肿瘤的小鼠中也能起到同样的作用,当肿瘤消失后,它们仍然在小鼠体内存活。后来,萨德莱恩将它们称作“活的”药物。

可是基因编辑后的T细胞应当识别哪些分子靶点呢?直到1997年,萨德莱恩团队开始将注意力集中在一个叫做CD19的分子上,这个分子在一些特定血液系统肿瘤里表达,例如以B细胞——一个白细胞种类——恶性增殖为主的淋巴瘤和白血病。然而,CD19 并不是肿瘤特异性分子:正常B细胞的表面也会有CD19分子。编辑T细胞也会攻击这些健康细胞。不过,生物学有时会为试验性治疗留下逃生舱:B细胞并不是人体生存所必需的。牺牲B细胞必然会需要一些代价——没有这些细胞,患者就不能产生正常的抗体反应,日渐就会出现免疫缺陷——但是通过输注抗体到体内,患者仍然可以生活下去。

2003年12月,朱恩开始和孟菲斯圣犹大儿童研究医院的两位科学家,达里奥·坎帕纳(Dario Campana)和今井千早(Chihaya Imai),一起合作研究出能够以CD19为靶点的T细胞。(这一合作刚开始很激动人心,后来却演变成一场激烈的争吵。圣犹大医院成功说服大家,他们的研究员设计嵌合体细胞受体工作没有得到相应的荣誉。)后来,朱恩在萨德莱恩的研究启发下,在培养皿中培育出类似的修饰细胞,这些细胞输注到小鼠体内后表现出了很高的活性,足够杀死白血病细胞。当时在纽约斯隆・凯特琳癌症研究中心工作的萨德雷恩,已经设计好并即将进行临床试验来研究抗CD19T细胞疗法的有效性。此外,同时准备就绪的还有西雅图的里德尔和肿瘤免疫学家迈克尔·詹森(Michael Jensen),以及贝塞斯达国家癌症研究所的斯蒂文・罗森伯格。

我问朱恩,“这算是团队合作吗?”我记得罗森伯格团队在2010年7月首先发表了CD19靶向治疗的人体数据;随后,在2011年的8月和11月,朱恩和萨尔莱恩分别发表了他们的结果。

朱恩犹豫了,脸上浮现出谨慎的笑容。凹陷的两颊和明显的紧张让他看起来像约翰・马尔科维奇(John Malkovich)。“是,也不是,”他回答道,“我们互相之间有竞争,但也会一起申请基金。”

从完善T细胞基因编辑到人体试验已经花了将近十年。其中最大的难关却是这些细胞制造和生产过程所涉及的庞杂调整措施。在诸多研究者中,朱恩、萨德莱恩和罗森伯格经独立研究后,分别通过已经失活、不能再致病的病毒来将嵌合受体转入细胞内。这种基因编辑后的细胞系必须在含有营养素和生长因子的特殊混合物里倍速增长。技术员和博士后科学家们照顾这些细胞,就像照顾数百万个饥饿的婴儿,看着它们一天天长大。“我们必须在宾大建立起专门的病毒生产间,并且创办了一个细胞治疗实验室,”朱恩回忆道,“这可不是小事。”

到2010年,宾大开始对第一例患者进行治疗:一位名叫比尔·路德维希(Bill Ludwig)的六十五岁退休狱警,他被朱恩和另一位肿瘤学家大卫·波特(David Porter)主导的CAR-T临床试验招募进来。路德维希患有慢性B淋巴细胞白血病,疾病已经复发,且对化疗药物不敏感。他之前在国家卫生研究院接受了试验性治疗,那次治疗差点要了他的命,然而他的肿瘤B细胞数量还是每天都在增高。朱恩从他体内提取了一些T细胞,10天后,这些细胞就完成了被病毒感染,扩增至七百倍这一流程——这已经足够好几个疗程使用了。8月3日,路德维希第一次输注了基因编辑T细胞。随后他又接受了两次输注,过了几天路德维希感觉非常不适,身体里的每一个系统——肺脏、肾脏、心脏——都在快速衰竭,同时还有严重高烧。波特认为他感染了某种罕见病原体,然而细菌和病毒检测没有显示任何结果。第二周,路德维希被转到了重症监护室。

“没过多久,路德维希突然好转起来,”朱恩告诉我,“那时候我们开始检查他的淋巴结,所有的肿块全都消失了。CAR-T细胞输注后的第28天,骨髓活检显示白血病细胞完全消失。我不敢相信这个结果,在第31天进行了第二次活检,结果还是一样,没有白血病细胞。”

当时,路德维希的中心体温升到40.6℃。(朱恩回忆说,“护士以为那些温度计已经坏了,直接把它们扔进了垃圾桶。”)几周之后,波特和朱恩才意识到这场高热是由T细胞和靶细胞分泌的活性炎症因子引起的,这些因子也叫细胞因子。路德维希经历的是到目前为止最强烈的炎症反应之一。输到体内的细胞所做的实际就是破坏癌症细胞、撕开细胞膜以及把细胞内的物质捻成碎片。在CAR-T细胞输注一个月后,路德维希的疾病好转,并且达到了完全缓解状态。9年后,宾大的第一号病人仍然健康地生活着。

而真正地改变了T细胞治疗的历史的是费城儿童医院的第七号病人。2010年5月,一个来自宾夕法尼亚州中部的五岁女孩艾米莉·怀特海德(Emily Whitehead)被诊断出了急性淋巴母细胞性白血病(acute lymphoblastic leukemia, ALL)。作为进展最快的肿瘤之一,这种白血病会在血液里产生非常原始的B细胞,而且儿童的发病率更高。ALL的疗法在人类史上全部最高强度的化疗也能排得上号:多达八种化疗药物联合使用,其中有些药物还得直接打入脑脊液里。尽管化疗的副作用令人害怕,但是这一疗法能对85%的儿童患者起到治疗作用。不幸的是,艾米莉的疾病对化疗无效;出现了两次短暂的缓解,随即病情又会复发。她登记了骨髓移植申请,这是她仅剩的一个治疗选择。可是,她的身体状态在急转直下。

“当时医生让我不要去网上搜索,”艾米的妈妈卡丽回想起艾米莉带有的罕见基因突变,“当然,我立马就谷歌了。”携带这种基因突变的儿童,如果早期复发或者复发两次及以上,存活几率极低。2012年3月上旬,艾米莉来到了费城儿童医院,当时她体内几乎每个器官都有肿瘤细胞浸润。儿科肿瘤学家史蒂芬·格鲁普(Stephan Grupp)接诊了她,随即把她招募进了CAR-T治疗的临床试验。

朱恩对我说,“我们在和时间赛跑。”距离我们座位几十米外的地方就是细胞生产间——一个封闭的地窖式实验室,里面有着不锈钢大门、无菌间和保温箱——艾米莉的T细胞被送到这里,接受了病毒转染,随后大量增殖。细胞输注的过程并没有太多波折:格鲁普把细胞滴注到艾米莉体内的时候,她正含着一根冰棍。当天晚上,艾米莉的父亲汤姆背着她,一家人到住在医院附近的艾米莉姑姑家借宿。第二天晚上,艾米莉开始有反应了——不停呕吐,体温也升到很高。她父母立马带她来到医院,随后艾米莉的情况逐渐恶化,她的肾脏开始衰竭。她时而清醒时而昏迷,多个器官即将衰竭。

汤姆·怀特海德(Tom Whitehead)说道,“那一切都太令人费解了。”艾米莉转移到儿童重症监护室,插上了呼吸机,用麻醉药物让她进入昏迷状态。她父母和格鲁普一整夜没睡。

“我们都以为艾米莉要熬不过去了,”朱恩回想起那时,“我给院长写了封邮件,告诉他第一个接受细胞治疗的儿童可能会死亡。我很担心临床试验也会随之终止。那封邮件一直存在我的待发信箱里,但我从来没有发送出去。”

费城儿童医院和宾大的医生通宵工作,试图找出发热的原因。又一次,没有任何感染证据;但是他们发现血液里的细胞因子水平明显升高。特别是一个叫做白介素6(IL-6)的细胞因子比正常水平高出近千倍。路德维希差点没熬过那次细胞因子风暴;这次,艾米莉遇上的是一场超级飓风。

出于命中注定的巧合,朱恩自己的女儿患有一种青少年关节炎,而他恰好得知一个针对这种疾病的药物——最近刚刚被FDA批准上市——能够阻断IL-6通路。格鲁普决定再搏最后一把,他向药房提交了紧急申请,希望能够尝试这个新药的适应症外使用。药物很快送到儿童重症监护室,一名护士立刻给艾米莉注射了一针。又过了几天,在艾米莉七岁生日的那天,她醒了。“嘭,”朱恩一边挥舞着他的双手一边说,“嘭,”他又重复了一遍,“一切都在好转。我们在细胞输注后的第23天做了骨髓活检,艾米莉已经完全缓解。”

格鲁普对我说,“我头一次看到一个病得如此严重的病人能这么快地好转。”

这个症状后来被命名为细胞因子释放综合征。当时对这一症状的有效控制,以及艾米莉奇迹般的康复,可能拯救了整个CAR-T治疗领域,并且促进了细胞治疗的整体发展。直到今天,她仍然保持着疾病深层缓解的状态。无论是在她的骨髓还是她的血液中,医护人员都没有检测到任何肿瘤细胞。

“如果艾米莉没能活下来,”朱恩告诉我,“很可能整个试验都会被叫停。”并且叫停范围或许不仅限于费城儿童医院。(当时其他医院也提供了试验性的CAR-T治疗。)他有时也在想,如果不是艾米莉的康复,“活的”药物还会不会存在。

2017年8月,FDA批准CAR-T疗法上市,用于治疗化疗无效或复发性儿童和青少年ALL患者。朱恩团队开创的细胞治疗由诺华(Novartis)投向市场,商品名叫做Kymriah,听起来很像“嵌合体”(chimera)。

现在,我们把基因编辑后的T细胞——或者说基因治疗,又或是基因改造后的病毒和细菌——定义为“活的”药物并且以这个名义上市销售,这样做真的有那么重要吗?还是说这并不只是一个文字游戏?纵观整个医学史,医学生们就像是厘清王室关系一般,在药物和手术之间进行区分。一边是各种抗生素、化疗药和治疗狼疮的激素等药物的发明者和合成者;另一边是各种手术的开拓者,这些手术由医生摸索出来,常常以发明者来命名:霍尔斯特德乳房切除术(Halsted mastectomy)、莫氏手术(Mohs surgery)、惠普尔胰腺切除术(Whipple pancreatectomy)。手术在操作者笨拙又慌乱的手中逐渐发挥出更深的潜力,就连那些看起来不能克服的问题也能得到妥善解决:经历八十三例移植病人的死亡后终于彻底掌握这种方法的骨髓移植医生;搞明白肝移植最佳方式的外科医生;还有学会在导管经过弓形大动脉时,通过巧妙操控让导管弯曲得恰到好处,最后干脆利落地剪下狭窄动脉瓣的心脏科医生。

我们把基因编辑后的T细胞——或者说基因治疗,又或是基因改造后的病毒和细菌——定义为“活的”药物并且以这个名义上市销售,这样做真的有那么重要吗?

外科医生之间代代相传的是工序而不是成品,是技艺而不是药粒,它们是需要亲手学习的精巧技术,并且每个人操作起来都有所不同。学徒要一遍又一遍地练习这一过程,像是在学习一种极其复杂的乐器;老师则观察他们是否出现了上百遍尝试后才会有的敏锐和状态。一名阿联酋外科医生曾对我形容这是一种“良好飞行状态”,指的是猎鹰在打猎时火力全开的样子。通常来说,手术在少数医院里被发明、改进、完善之后,没有经验的医生学习并掌握这种技术,搬到其他地方后,又会将他们所学传给其他人:眼到,手到,传道。

与手术相反,药物是一种完全客观的存在——产自新泽西,凤凰城包装好并印上名字,在十四号大街上的某家不知名药店售卖。它是专利保护状态,但绝不会有良好飞行状态。不管是抗生素还是抗组胺药,都不会永远改变患者。而接受了乳房全切术,或者输注了CAR-T细胞的患者,无论是解剖上、生理上,或者基因方面,他们的身体发生了永久性的变化。而这名患者在某种程度上,既参与实施治疗,又接受了治疗。

我们还不清楚要怎么去规范,甚至是去定义这种新药。这种永久改变身体的药物是否应该有不同于传统药物的监管规则?要通过另一种规范来对新药定价吗?如果你的细胞接受了基因改造后,又重新输回你的身体,谁才是真正拥有这些细胞的人呢?一旦开始了细胞治疗,你是否能把编辑后的细胞储存在家中的冰箱里,以备将来的使用?艾米莉·怀特海德当初剩下的CAR-T细胞就冻存在宾夕法尼亚大学的铁柜里。每个冷藏间都有个别名,取自“辛普森一家”里的角色。艾米莉的那间叫小丑库斯提。

手术和药物之间的模糊界限最直接的体现或许就是价格难题。治疗儿童ALL的Kymriah单剂定价是475000美元;另一种针对特定类型非霍奇金淋巴瘤的CD19 T细胞治疗——Yescarta的价格是373000美元。这些定价堪比美国医疗中最昂贵的手术价格。(肾移植的花费是415000美元,肺移植则得花860000美元。)CAR-T病人在细胞输注后会出现许多并发症,CAR-T的定价并不包含这部分花费。如果算上术后的住院治疗和药物维持,总共花费能达到一百万美元,甚至更多。仅仅是现在符合Yescarta适应症的7500名美国病人,预估总花费就得30亿美元。

全球很多实验室都在研究针对不同靶点和肿瘤的CAR-T治疗。今年5月,一个多中心的研究结果显示一种试验性的CAR-T疗法在复发性多发性骨髓瘤中有很好的反应。我自己在哥伦比亚的实验室,也在设计治疗复发性急性髓细胞白血病的T细胞。这种疾病的生存率非常之低。其他团队在尝试嵌合自然杀伤(Natural-Killer, NK)细胞,来治疗恶性胶质瘤和特定淋巴瘤。如果CAR-T治疗有效的患者成倍增长,临床适应症不断扩大,CAR-T治疗在一些特定类型的患者里变成一线治疗方案的话,不仅国家卫生研究院的年度预算在细胞治疗费用面前将会完全不值一提,整个美国医疗保健系统都会破产。

当然,药物定价也一直是引起激烈讨论的议题。制药产业为高价辩护,说这是收回研发新药成本的一种方式。消费者、保险商和政府则认为如今的药价已经贵到离谱,远远超过了研发药的真实成本。但是,细胞治疗的昂贵价格可不只是为了获取暴利——不像传统的药物,细胞治疗本来的生产就花费高昂。光是生产CAR-T细胞的基本费用就高达六位数。简单来说,就算CAR-T治疗完全不盈利,它依然是医药界最昂贵的手术之一。把一个人的细胞提取、纯化、编辑基因,再把细胞数量扩增到数百万个,这个过程跟在工厂里搅拌阿莫西林可是两码事。

“细胞治疗”——能否人人都可用得起?

2017年诺华公司把Kymriah推向市场的时候,为了抵消骇人价格带来的顾虑,他们给出了一个特别提议:如果一个月内治疗没有起效,医疗中心将完全不需要付钱。这可是在医药史上闻所未闻的,也表明了一种极其乐观的态度,至于乐观正确与否,时间将会验证。朱恩认为,我们还不清楚哪些患者会更容易对于细胞治疗产生反应。在费城儿童医院,94%的复发性化疗无效ALL患者一个月的时候达到了完全缓解的状态;还有一些,像艾米莉·怀特海德,很可能得到治愈。另外一种叫做慢性淋巴细胞白血病(CLL)的疾病,根据最新的试验数据,化疗无效的CLL患者接受CAR-T治疗后的应答率达到了75%。化疗无效的多发性骨髓瘤——一种血液里的浆细胞肿瘤——患者中,接受CAR-T后有85%达到了完全缓解或部分缓解状态,但其中超过三分之一的完全缓解患者在一年内再次复发。(对于其他肿瘤,特别是实体瘤,比如胰腺癌和卵巢癌,细胞治疗还没有出现可靠的结果。)

“一部分患者的治疗效果并不持久,存在耐药性。搞清楚耐药的原因是当前细胞治疗领域的一大目标,”朱恩说道,“我们仍然在进行严格的随机试验,想弄明白细胞治疗是否真的有效,花了这么多钱是否值得,以及这个治疗能不能大规模应用。不过,你是会选择推动这种部分有效的细胞治疗发展,承认它存在的问题,但同时也搞明白它的治疗效果,还是会选择在没什么有效的化疗上花一百万美元,最后再回过头来研究细胞治疗?”

然而,在朱恩看来,细胞治疗被当作药物存在一个弊处:这会阻碍细胞疗法的后续发展。他的观察是,“在当下这个规则环境里,FDA一个接一个地批准新药。”手术的发展史由重复又微小的进步构成。但如果忽视细胞治疗的本质,就只把它当作另外一种药物,如果想得到FDA批准的话,光是微小的进步并不足够,还得接受重复的临床试验和委员会审查,这会是一个花费高昂又漫长的过程。

我问朱恩是否认为未来的细胞治疗会降低价格。“归根结底,还得看以后的自动化和生产水平,”他告诉我,“如果连最需要的患者都买不起这种药,还怎么能称之为药呢?”

总是要亲眼看到个体化细胞治疗的生产过程,你才能意识到挑战有多么巨大。去年秋天的一个周二早晨八点左右,我去参观了哈奇,同行的有布鲁斯·汤普森(Bruce Thompson)和詹姆斯·亚当斯(James Adams),他们分别是哈奇的科学经理和执行主任,随着他们下了两层楼,我来到了位于下层地下室E的细胞加工实验室。在那些嵌着金属丝网的玻璃后面,整个实验室的房间都被涂成了荧光绿。亚当斯懊悔地告诉我,“当初我们一致同意这个颜色,现在我们也一致后悔选了这颜色。”

“如果连最需要的患者都买不起这种药,还怎么能称之为药呢?”

我向汤普森征询是否能进入这个房间。我解释到我在无菌环境下培养人体细胞这方面有着十几年的经验。汤普森看着我,丝毫未被打动。他是个四十五岁左右的宽肩男性,总是轻声说话,那种礼貌又坚定的风格像极了卡地亚(Cartier)金库管理人。“我们的防污染规定极其严格,”他说,“就算是在这里治疗患者的医生,我们也极其不建议他们出入这个实验室。”

于是,我只好隔着玻璃观察一位名叫霍曼·巴希瑞(Houman Bashiri)的技术员——身着深蓝色的洗手服,脚上套着有松紧带的鞋套,面戴口罩——将手伸进孵育箱,拿出一个烧瓶,将它举到灯光下。里面是橙色的浑浊液体,里面有大约数十万的基因编辑后T细胞。据汤普森说,这些细胞每天都在成倍增殖。大约一周后,它们就会被输注到患者体内,如果一切顺利的话,它们将在患者体内不断繁殖、消灭肿瘤细胞,然后留在体内继续充当保卫者,在各种组织里巡逻,一旦有肿瘤出现,就立马开始攻击。

整个实验室有三十五个孵育箱,八个离心机,还有六个无菌通风橱,细胞们就是在通风橱里接受检查并进行编辑的。每次巴希瑞加入一滴化学物质——说是一种生长因子——他都会大声喊出来。另外一名技术员按照规定核对了这种物质,在一个活页本上对这项操作打了个勾,这种遵守规范的严格程度几乎令人抓狂,但这种严格也保证了对细胞的每一步操作都被记录下来,并且经过了交叉核对。

后来我和汤普森、亚当斯。“如果想把活的细胞变成药物,那就得像药物一样,在标准操作流程下生产这些细胞,”汤普森说,“这也引起了实验室技术员和临床医生之间的一些矛盾——这些矛盾一直延续至今。”大多数开展临床试验,或者使用已经批准的细胞疗法的医生,一直以来都是被当作骨髓移植医生来培训的。他们大部分职业生涯都在进行这种试验性的精巧的手术。“医生们习惯于每天看一眼细胞,然后决定什么时候回输细胞,”汤普森继续说道,“哦,这些细胞看起来还不太行。要不再多培育两天,加点生长因子?”

可是,每一次偏离标准的操作都有可能违反一项临床规范。某种程度上,必须有一个规范来减少各种例外。更重要的是,细胞培养过程中的条理混乱可以导致非常严重的后果。“每个患者都有属于他/她自己的孵育箱,”亚当斯说,“一位患者的细胞绝对不会污染其他患者”——一点点混合都可能是致命的——“或者把一个患者的细胞错当成其他人的”。每一个患者的细胞孵育结束,这个孵育箱就会重新灭菌一次。“每周都会有专门人员来对整个试验用品进行消毒,”他说,“而每年我们都会关闭一次实验室,进行彻头彻尾地检修。”

规范十分严格,但是它与大规模生产的效率密切相关。在这种意义上,CAR-T类似于手术,就像乳腺全切术或者肝脏移植术;它仍然是一个需要小心翼翼的技术性难题。几个月前我在俄亥俄州的克利夫兰诊所,观看了由一名心胸外科医生主刀的心脏缺损瓣膜置换术,整个手术长达四小时。精细程度令人赞叹不绝。每一个动作都是经过了极其小心地预演和控制。那名医生在主动脉上打开了一个鱼嘴状的小孔,然后开始缝合新瓣膜。在这场精密的表演中,手术团队里的所有人都在彼此帮助。每当有一个人进入手术室,他/她都会对着一个列表进行确认,以保证没有人违反规范。

然而,这场手术的其他人员——姑且称之为工厂方——并没有对这些精准进行讨论。我没听到任何一个人说可以对管道设备里的塑料进行优化以减少开支。或者是无菌设备所悬挂的钩子之间的距离能做些调整,这样手术过程也能更加有效。又或者是穿手术衣以及洗手整个过程需要花费八分多钟,可以把这个时间减少一些。通过改变一些重复性的小动作,把省下来的几分钟时间加在一起,就能让外科医生每周多做一台手术了吗?

20世纪90年代,我在医学院听了一门医疗经济学的课。在那门课里,我知道了医疗服务的过度使用、处方药的高昂价格,还有由于定价导致的不平等医疗服务。而造成这些差别的原因就在于价格(每个患者得到医治得花多少钱)、花费(研发和生产药物得花多少钱),以及价值(患者接受了药物或者手术治疗后的真正获益)。

但是,我没有从课程中学到的是一个日语单词kaizen(改善)——不断对工艺流程进行改善,直到最为精简高效。这将会是一堂很有价值的课。全世界工业制造的工程师都着迷于这个单词。然而,身为医生,身为医学科学家和发明家,我们从一开始就被教导,要用治疗重疾或者是发明全新保健系统的方式去思考。我们想挣脱死亡项圈,而非塑料线圈。我们试图缩短民众和医疗保健之间的距离,而非手术室里钩子之间的距离。我们把原理论证放在首位,而非生产细节。可是,如果新一代疗法想要成功得到大规模的应用,改变全局的将会是细微之处的区别。要是想人们能用上细胞治疗,改革者们必须重视生产过程中人体和材料因素中那些看起来最平凡的细节。或许我们需要的是文化的改变,甚至是我们的用词的改变。在克利夫兰,或者全球任意一间手术室里,临床医生都处在良好飞行状态。新一代的医疗保健只有不断追寻改善,才会有可能成真。

在克利夫兰之后几天,我飞回了纽约。弗罗伦斯·宝诺特(Florence Borot)是我的哥伦比亚大学实验室里的博士后科学家,她来自巴黎,一直试图通过另外一种方法扩大细胞疗法的应用范围。CAR-T生产过程里的一大挑战是产品需要精确定制的特质:现在所有“活的”细胞都必须来自患者自己的细胞。宝诺特试图对T细胞进行基因编辑,使并非免疫学上配型相合的供者成为可能。宝诺特有着一双能变出免疫戏法的巧手:她从基因组里搜寻到能使免疫识别起作用的因素,然后使用新型基因手段,在不影响T细胞功能的同时让这些因素消失掉。其他大学和生物公司的科学家也都在使用类似的方法。最终目标是制造出所谓的通用T细胞——一种能被植入到任意人体里的细胞。这些细胞可以大量培养后,再冻存起来,从一个试验室运往某位患者的病房。

还有一种方法能够利用患者体内循环T细胞制造药物,但无需对细胞进行编辑和增殖。它叫做双特异T细胞衔接器(BiTE是安进公司生产的衔接器商品名),这种改造后的分子能把T细胞和肿瘤细胞拴在一起(所以叫做“双特异”)。一旦被输注到患者体内后,它们就与血液及淋巴结中的循环T细胞发生反应。这种T细胞衔接器正在进行多种癌症的人体实验。此外,使用“活的”药物所产生的并发症也花费巨大,有其他方法来减少这些花费。其中一项我参与的研究是,对白血病患者的非肿瘤性B细胞或者其他白细胞进行基因改造,使它们不受CAR-T细胞的影响。在肿瘤细胞被清除后,这种治疗并不会对免疫系统继续产生伤害,这正是CAR-T目前最持久的副作用。

与此同时,细胞治疗研究者的数目正在快速增长。我们会在细胞基因编辑的专门会议上展示数据。我们会讨论给T细胞和自然杀伤细胞存入永久性免疫记忆的方法,这样它们能一直维持在护卫状态,遏制肿瘤复发。我们会研究通过联合检查点抑制剂来增强CAR-T治疗的效应。这是一种最近十年才出现的、能保护T细胞活性不受癌细胞干扰的药。我们还会分析耐药的机制——例如偶尔会出现不表达CD19 的白血病B细胞——并尝试编辑出新的CAR-T细胞,使它们不释放差点让比尔·路德维希和艾米莉·怀特海德丧病的细胞因子风暴。

尽管有关CAR-T的讨论接连不断,生产和规模的问题仍未得到解决。就连最激进的创新想法都需要持续改进,才能让大众支付得起。我们喜欢把医学变革想象成革命性的——被天才的跨越和技术创新推动着大步前行。但这些变革同时也是渐进的,通过优化设计和工艺小步向前。这些知识里有很多地方令人感到谦卑,新一代的细胞治疗专家们正在试图慢慢理解。

在五月一个刮着大风的下午,我参加了一个在宾夕法尼亚大学举办的细胞治疗会议,名字叫做“CAR-T与胞谷(Cellicon Valley)的崛起”,另一个共同举办方是费城儿童医院。在史普鲁斯街上一个楼层很高的会议室里,将近一千名科学家、医生和生物公司董事们齐聚一堂,拉出卷在塑料外壳里的海报,讨论细胞治疗接下来的风潮。

其中一位参会者就是艾米莉·怀特海德,她今年已经十四岁了,比我女儿大一岁。她有着蓬乱的棕色头发,现在已经是白血病缓解的第八年了。她父亲告诉我,“能翘一天的课让她很开心”。艾米莉坐在前排,穿着黑黄相间的衬衫和深色裤子。她很渴望得知细胞疗法最新的突破;也期待着在Pod——一个泛亚洲餐馆——的庆祝午宴,很显然,那里的饺子也有很大的突破。

在会议中间休息时,艾米莉和我一起参加了由布鲁斯·莱文(Bruce Levine)带领的医学院参观团,布鲁斯与朱恩一起共事。他是宾大实验室的创办主任,T细胞就是在这个实验室里被编辑、质控和生产。就像在西雅图,费城的技术员们也是单独或者成对工作,检查盒子,从孵育器里把细胞拿出来观察,消毒双手。

这个实验室对艾米莉来说也已经成为了一个小小的纪念碑。墙上挂满了她的照片:八岁时扎着马尾的艾米莉;九岁时在奥巴马总统旁边微笑的掉了颗门牙的艾米莉;十岁时举着铭牌的艾米莉。在这次参观的某个时刻,我看到艾米莉隔着窗户望向街对面的医院。她甚至能看到街角的儿童重症监护室,曾在里面待了快一个月的地方。窗外大雨倾盆。

医院里现在有三个版本的艾米莉:此时此刻的她,刚刚翘了一天课;墙上照片里的她,在儿童重症监护室里差点死掉又奇迹般地活了过来;还有被冻存在小丑库斯提冰柜里的她。我很好奇她得知这一切是什么感觉。一个全部艾米莉的嵌合体。

“你还记得当初来住院吗?”我问道。

“不,”她一边回答,一边向雨中望去,“我只记得离开的时候。”

翻译:Nevaeh;审校:Erafat;编辑:曹安洁

印度裔美国医生及科学家。哥伦比亚大学医学中心癌症医师和研究员、哥伦比亚大学医学院副教授。他已经出版了三本著作,包括获得普利策奖的《众病之王》(The Emperor of All Maladies),《医学的真相》(The Laws of Medicine),以及新近面市的《基因传》(The Gene: An Intimate History)。

评论