我们有可能理解人类大脑吗?

尽管埃隆·马斯克的Neuralink公司取得了技术突破,科学家们仍然缺少解释大脑如何工作的可靠理论。

尽管埃隆·马斯克的Neuralink公司取得了技术突破,科学家们仍然缺少解释大脑如何工作的可靠理论。

在哥本哈根,有一座拥有玻璃墙温室和花园的19世纪别墅,名叫嘉士伯学院(Carlsberg Academy)。该学院在科学史上是一块圣地,它最早是嘉士伯啤酒公司创始人J.C.雅各布森(J.C.Jacobsen)的住处。后来雅各布森将此地指定为“投身于科学、文学或艺术事业之男男女女的荣誉会所”。

从1932年至1962年,丹麦籍物理学家尼尔斯·玻尔就曾在该学院工作,并凭借在量子力学如何决定原子结构方面的贡献而获得诺贝尔物理学奖。玻尔曾与阿尔伯特·爱因斯坦、维纳·海森堡以及J.罗伯特·奥本海默等科学界名流在该学院散步和交流,探讨奠定了核时代基础的基本物理学问题。

时至今日,嘉士伯基金会(位于嘉士伯学院)仍然是举办科学会议和专题研讨会的大本营和后花园。今年5月,这里召开了为期三天的会议,十几位来自全球各地的科学家们聚集在此,围绕一个既令人着迷又令人困惑的根本问题分享自己的看法。这个问题之于他们,就像当年的量子力学之于玻尔,那就是:大脑是如何工作的?

他们主要讨论了准备如何解决这一问题。信息是如何在这一像海绵般、充满脂肪的器官中得以呈现和处理的?860亿个形状和其他物理属性差异巨大的神经如何通过相互作用,促成了人类的推理、决策和运动?是什么因素使得这些系统会运转失灵,又是什么因素使得这些系统能恢复正常?

这些都属于此前从未有人探讨的大问题,而到目前为止,我们最多只能说答案还是粗浅的、暂时的。

“我们正不断取得进展,但问题依然非常棘手。”西北大学神经科学家萨拉·索拉(Sara Solla)说道。她参加了今年的哥本哈根会议,也参加过2016年在嘉士伯学院举办的类似会议。另一位参会者,纽约大学医学院的捷尔吉·布萨基(György Buzsáki)很擅长吸收各种科研成果,但仍未能从这些成果中理出头绪。他说道:“我们离目标还相当遥远。”他刚写了一本新书,名叫《由内而外看大脑》(The Brain From Inside Out)。他在书中写道:“神经科学仍处于初期阶段。”

我们需要更基础的大脑理论

显然,大脑仍然是很神秘的东西。我们仍然不清楚该如何治疗阿尔茨海默病、精神分裂症,以及其他会造成严重后果的神经失调。科学家们甚至还不清楚抗抑郁药起作用或者常常不起作用的原因是什么。摆在参加哥本哈根会议的神经科学家们面前的挑战提醒着他们,关于大脑的问题有多么艰深困难,即便脑科学已经成为我们这个时代最受追捧的科研前沿。

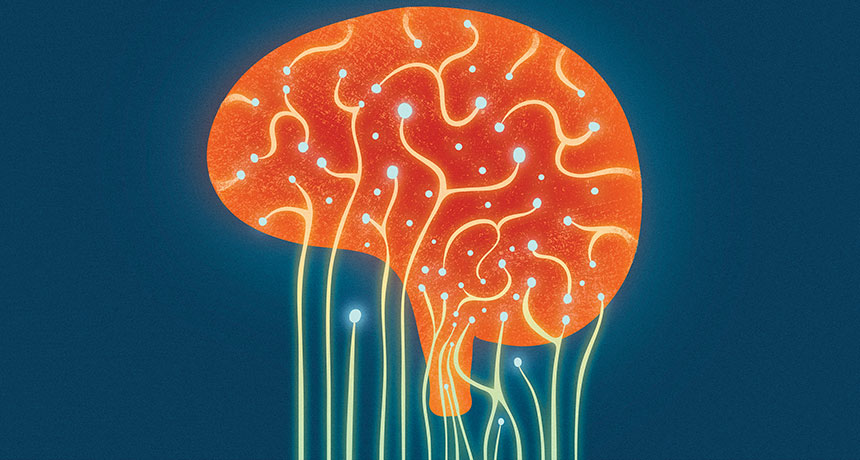

几十亿美元的资金正在流入诸如美国的大脑计划、欧洲的人类大脑项目和“中国大脑”计划之类的研究和神经技术项目。神经科学家们最近披露,他们通过操控20个神经元让老鼠产生了幻觉。埃隆·马斯克声称,他共同创办并投入1亿美金的Neuralink公司很快就能将极其细微的“线”(电极探针)插入人类大脑,从而记录至少1000个大脑细胞的信息,而这是通往脑机心灵感应交互的重要一步。

然而,尽管科学家们也许能够用越来越娴熟的技巧探索大脑的局部区域,但如果对大脑没有一个全面的理解,没有建立起对大脑的正确理论(就像玻尔和他的同事们在哥本哈根别墅里构建的原子理论那样),神经科学就只能取得渐进式进展,仍然需要依靠不断地试错,甚至需要一点运气。

全面理解大脑是一个急迫的问题,因为人类社会已经被神经和心理疾病困扰已久,并且为此付出了极大的成本和精力。此外,有人宣称人类大脑可以被驾驭、被更新,可以与机器融合,甚至意识可以被上传到永不休眠的云端服务器中;而如果理解大脑这一问题仍然悬而未决,这一切都无从谈起。

毫无疑问,探究人类和实验室动物大脑的技术已经让神经科学家们理解了认知的某些面向,例如注意力和记忆是如何在电子信号和生物化学变化中体现出来的。

不过,这些解释性研究成果并没有解决更大的、实质性的问题。比如说,一些理论能够解释神经元如何通过相互作用,引起走下楼梯之类的行为,但这些理论不一定适用于经验的其他方面,例如你是如何决定要走下楼梯的,或者你是如何回忆起你祖母家里的楼梯的。神经科学尚未建立起像物理学那样具有预测能力的更基础的理论,对物理学而言,引力理论可以解释为什么行星会围绕恒星转动,也能解释为什么你的笔会掉到地上。“单一神经细胞已经得到部分理解,尽管不是全部。但如果我们把注意力从单一神经细胞上挪开,那么没人知道多个神经细胞是如何协同运作从而产生感知、思想或自主行为的。”丹麦神经科学家佩尔·罗兰(Per Roland)说道。

罗兰在今年5月和2016年各组织了一次哥本哈根研讨会,在每一次会上,他都会让来访的神经科学家探讨电极如何在他们各自所研究的大脑区域相互重叠和融合。他强调,建立一种关于大脑如何工作的好理论并不只是出于学术研究需要。罗兰认为,通过将目前的特定研究方式与理论框架结合起来,可以让神经科学取得巨大进展。如果不对更基础的假说进行验证,神经科学家们必然不能从所有令人赞叹的探测大脑的技术中提出深刻的新洞见。没人希望用Neuralink设备从事漫无目的的研究。“比方说,假设我们确实可以记录大脑100万个神经元的活动,”罗兰说,“你会得到很多数据,但你想从里面找到什么呢?我们至少要对自己要找的东西有一些概念。”

即便我们尚未接近于建立大脑的基础理论,斯蒂夫·拉米雷斯(Steve Ramirez)认为,他和他的神经科学家同行们也许最终能找到一条正确的路径,建立这样的理论。所以,在与参加哥本哈根会议的某些科学家们交谈之后,我来到了拉米雷斯的实验室,他在这个实验室里搞出了一些不可思议的成果。

记忆研究能揭示什么?

现年31岁的拉米雷斯在2013年就读麻省理工学院研究生时就得到了学术界的关注,当时他和一个同事轻微激活了一只小鼠的恐惧记忆。当他们把恐惧记忆激活时,呆在盒子里的小鼠立刻惊恐得无法动弹,尽管盒子里没有什么让它感到恐惧的东西。当他们把恐惧记忆消除时,小鼠毫不犹豫地又重新在盒子里跑来跑去了。

随后,拉米雷斯和他的合作者又用另一只小鼠做实验,他们不需要激活小鼠已有的记忆,就能让小鼠对盒子产生巨大的恐惧。因为他们已经事先在老鼠大脑中植入了恐惧记忆。然后,他们又把该记忆从大脑中抹掉。他们借用克里斯托弗·诺兰的科幻电影《盗梦空间》的名字,把这项研究称为“盗梦项目”(Project Inception)。

如今拉米雷斯已成为波士顿大学神经科学助理教授,他仍在研究如何操纵小鼠的记忆,而且研究得更深入了。今年5月,拉米雷斯和他的同事们宣布,他们可以从根本上调节老鼠记忆的容量,使得积极体验而非消极体验更容易被老鼠记住。

拉米雷斯是一个喜欢自嘲又善于社交的人,他的办公桌上贴有一个标签,写着“世界上最棒的老板”。他似乎仍然对人类能够如此有效地操控大脑感到不可思议。在他办公桌上方的高处有一个架子,摆着6个空香槟酒瓶,它们是庆祝重要论文发表或其他里程碑事件的纪念物。当我在7月拜访他的前一天晚上,一瓶新的香槟刚被开启,因为美国国家卫生研究院刚授予他的实验室团队一笔为期5年的研究经费,那是他们极为渴望的。

如果你事先不知道拉米雷斯的实验室从事的是记忆研究,你第一眼可能会把这里误认为某类科技创业公司。博士后、研究生,甚至少数几个本科生研究员坐在小隔间的电脑前。但你只要转个弯,就进入了一个洁净的白房间。在那里,你能看到一整个小鼠大脑在试管底部漂浮,还能看到一台机器,看起来仿佛是全世界最精细的熟食切片机,它能将小鼠大脑切成足够薄的切片,供研究员放在载玻片上,用标准显微镜进行观察。

沿着大厅有几间如大型衣柜般大小的房间,它们是从事光遗传学实验的地方。这种技术大约2005年由斯坦福大学的卡尔·戴瑟罗斯(Karl Deisseroth)实验室开发,如今已经成为神经科学领域中广泛使用的一种便宜的工具。在最近的让老鼠产生幻觉的研究中,戴瑟罗斯也是领军人之一。

光遗传学技术始于某种精巧的基因工程技术。通过将一种病毒注射进动物的大脑,科学家们可以有选择性地修改特殊类型的神经元,以便让这些神经元对光脉冲产生敏感,并且在处于激活状态时发光。激光发射器通过小鼠头骨上的一个孔被插入大脑中,该发射器的开闭可以激活或抑制神经元。同时,亮光也使得绘制哪些细胞在特定时间段处于激活状态成为了可能。

拉米雷斯和他最初的合作伙伴刘旭(Xu Liu)第一次使用这项技术开关记忆时,他们瞄准了海马体中的细胞。众所周知,海马体是哺乳动物记忆形成和存储的区域。这项研究意义深远。所有构成心智生活的无形体验必定根植于有形的大脑物理结构之中——即使我们接受了这一事实,要亲眼看到意识的一个重要特征如何从大脑中产生,这仍会令人感到不安。

然而,这项研究的目的已经超越了这个形而上学问题,它还涉及海马体之外的大脑细胞。多年来,科学家们已经不止步于激活神经元簇,他们还能娴熟地激活一个个神经元,并且能够在单个神经元作出决策的时刻激活或抑制它们。如今,在这些实验中发光的神经元正在帮助我们绘制关于大脑行为的更细致、更精微的图像。拉米雷斯希望自己能够在大约在5年内,将小鼠身上记忆形成和回忆的全过程生成一张三维渲染图。该图像将显示整个大脑中的细胞如何保有一段记忆。它还将揭示神经元会不会以差异足够显著的不同方式同步运作,产生积极记忆和消极记忆,以及如果答案是肯定的,这个过程又会如何进行。

他的终极目标不一定是把光遗传学运用到人类大脑上——那需要通过基因工程改变人类的神经元,并将发光的激光发射器插进人类的脑袋里。相反,他想知道,小鼠记忆所涉及的大脑结构在多大程度上与人类大脑相似,并且这些结构在记忆中所发挥的作用在多大程度上被低估了。如果真是这样,我们就有可能研发药物(或者改进现有药物),瞄准那些区域中的细胞。拉米雷斯推测说,这些药物或许可以重建或增强人们回忆的能力。也许它们还能与心理治疗或其他疗法结合起来,有效抑制负面经历带来的创伤。

尚在襁褓的神经科学

在为整个大脑的工作机制建立终极理论尚未取得进展的情况下,这些研究能够取得突破吗?拉米雷斯说,他不敢保证。一方面,修复一个你尚未完全理解的系统也是有可能的。“我是玩‘超级任天堂’和‘任天堂64’长大的,我不知道为什么有时候游戏机会死机,但每个人都会把卡带拿出来,朝里面吹吹气,再把它插进游戏机,你知道吧?”他说,“或者这有点像是,如果你的笔记本电脑无法启动了,或者死机了,你没法重启它或者进行任何操作,有时候你只要关掉它就好了。你离开电脑,喝上一杯咖啡,然后再回到电脑前,发现居然又能开机了。你并不需要依靠计算机科学来理解刚才所发生的一切,但你不知怎么就修好了它,你的办法奏效了。”

这种情况也会发生在生物学中。早在理解免疫系统的运作原理之前,人们就靠着运气和试错发明了疫苗和抗生素,为世界带来了巨大的改变。拉米雷斯能够让记忆形成或者被抹掉,即便他或其他人都不知道记忆是如何存储在大脑中的。“我们一定要理解某个现象的每一个细节,才能知道如何解决问题吗?”他说,“有时我们可能会碰巧发现答案。”

不过他承认,科学家离理解大脑的组织原则还差得远,而且建立一个整体模型的确有可能帮助神经科学获得更大进展。他提到了一本名叫《神经科学原理》(Principles of Neural Science)的教科书。“那本书应该完全留白,”他说,“也许我们已经知道的唯一原理就是,大脑是由大脑细胞构成的。”

然而有趣的是,他补充说,这种情况可能正在发生改变,因为神经科学家们即将全面理解大脑究竟是什么。

几个世纪的医学和实验观察形成了这样一种印象,即人类经验的很多特征来自大脑的特定区域:在一根铁棍戳穿了一个铁路工头的大脑额叶后,他变成了一个性情暴躁的混蛋;另一个人被摘除了海马体后,无法再形成记忆;视觉皮层受损会让你成为瞎子。

然而过去几十年的研究成果越来越清楚地表明,大脑的不同区域以多种方式彼此协同工作。看见事物不仅仅是通过眼睛接受到视觉信号,它还与基于其他输入信号理解图像有关,包括你对过去见过的类似事物的记忆。这也说明了为什么拉米雷斯绘制记忆图需要付出如此大的努力,记忆涉及所有大脑区域的细胞,而不仅仅涉及海马体。

“大脑可不是一块华夫饼,不是说这个格子负责处理空间,那个格子负责处理运动,还有一些小格子负责处理抑郁,”拉米雷斯说,“大脑花了40亿年,才进化成这样一盘相互纠缠的意面,各部分之间以相当复杂的方式进行互动。大脑中的每件事物都会与自己互动。”

在纽约大学的捷尔吉·布萨基看来,进一步发展上述观点对于神经科学而言是革命性的。在哥本哈根会议上和在他的新书中,布萨基认为,神经科学家已经太长时间陷在了1890年就首次提出的观点中。

那一年,威廉·詹姆斯(William James)出版了两卷本的《心理学原理》。在书中,这位哲学家兼心理学家勾勒了他所谓的“心智生活的科学”。詹姆斯写道,他对“感觉、欲望、认知、推理、决策等诸如此类的心智活动”如何从大脑中产生这一问题非常感兴趣,并且他花了好几个章节来阐述诸如注意力、习惯、推理、想象和时间感知等心智特征的性质。(在詹姆斯论时间那一章,即第二卷第十五章中,他写道:“陶醉于吸食大麻后的体验中,人们明显对时间的感知度有很奇特的提升。当我们说出一句话,在话说完之前,说出这句话的最初几个字似乎已是发生在无比遥远之前的事情了。”)

由于神经科学是从心理学中分离出来的,20世纪的神经科学家采纳了詹姆斯的观点,设法明确詹姆斯所描述的体验的神经机制。不过,尽管詹姆斯的分类法有助于描述意识的不同特征,但布萨基还是指出,这些分类有些随意:它们不一定能描述我们在大脑中看到的独特模式或状态。

因此,布萨基认为,神经科学不应该只是“从外向里”看,即从现实世界中选择某些刺激或体验,然后试图在大脑中找出相应的神经关联。他的想法截然相反,认为应该“从里向外”看。这种方法首先观察的是整个大脑的行为模式,然后再去考察这些模式如何产生人类体验的多重面向。

布萨基对“从外向里”和“从里向外”的区分,有助于重新审视大脑研究的前景。

新的技术和数据有用吗?

在很多神经科学家看来,研究的关键就是使用新技术获得越来越多的精细数据,而这些数据总有一天能使得在细胞层面进行精确干预成为可能。然而要想理解整个大脑,一次实验记录了多少个神经元数据并不是至关重要的参数。与这些数据同样重要的是科学家同时探测了多少个大脑区域,这点甚至可能更加重要。

“我们可以记录更多的神经元信息,并且这些信息的质量对于实验人员来说也会越来越好,”布萨基说,“但为了搞清楚哪些信息对于理解大脑的工作机制有用,你需要同时记录下游大脑结构中的信息,从而了解这些信号是否被其他神经元利用。仅仅说‘我记录了海马体中500万个神经元的信息’是不够的,新皮层如何理解这500万个神经元的产出,这点同样十分重要。神经的信息就在这些互动中。”

根据上述观点,如果埃隆·马斯克的Neuralink公司能够同时记录1000个神经元信息,正如马斯克在最近的公开活动中炫耀的那样,这“对于制造脑机界面而言是一件非同寻常的事情”,布萨基说。神经科学家们惊讶于该公司是如何将三种技术融合在一起的:柔韧的电极、将电极注射进大脑的装置、在大脑和设备之间成功传输数据的方法。然而除此之外,Neuralink公司的产品还有什么其他用处呢?这就很难说了。记录1000个神经元、甚至更多数量的神经元信息,并不必然能揭示出关于大脑的新洞见。

探测大脑的任何新工具都可以打开“一扇新的窗户”,布萨基说,“但只有你能以不同的方式看待事物时,那扇新窗户才有用。今天我可以做出比艾萨克·牛顿更精密的实验,但那不能使我成为艾萨克·牛顿。”

布萨基相信“从外向里”的框架强化了人们的误解,认为大脑是被动的,这有点像计算机——一个感知引擎从外部世界获取刺激,再用某种内部模型表征那些刺激,而这种模型能将被感知到的事物区分为好或坏,然后决定采取何种行为,由分管运动的各个大脑区域协作执行。

但即便是昆虫和其他物种当中最小、最简单的大脑,尽管小得无法区分感知和运动中心,它也可以采取行动,做出回应。这些动物的大脑和人类大脑又有哪些共同之处呢?它们可以让自己的身体在自己所处的环境中生存下去。布萨基认为,大脑只有一个主要的进化目标:探索世界,持续从“成功的探索式行为的后果”中学习,以便将来重复使用。人类与其他生物体的区别在于,我们更擅长于此。至关重要的是,即便在大脑活动过程中并不存在某种决策中心,人类仍然擅长于学习,布萨基说道。“大脑不是用来处理信息的,”他写道,“而是用来创造信息的。”

尽管这种观点和其他不断涌现的大脑理论均假定,大脑并非以神经科学家通常所想象的方式运转,但它们很可能带来了反直觉的好处,那就是为理解大脑的工作机制扫清障碍。毕竟,如果所有构成认知基础的经验都要服务于大脑对世界提出和检验假设的努力,那么这些经验可能就具有共同的机制,能够被探测和解释——也许还能用公式去描述,这是所有健全的科学理论的基础。事实上,至少有一些哥本哈根会议的参会者看到了一些迹象,认同布萨基的观点可能是对的。

华盛顿大学的计算神经科学家阿德里安·费尔霍尔(Adrienne Fairhall)指出,当科学家同时测量很多神经元在网络水平的行为时,相对于参与其中的细胞和突触的数量,这些神经元的行为模式“没那么复杂”。她说,我们应该有可能用公式或算法发现这些模式,就像描述其他复杂而动态的系统,比如人群或流体。

正如科学家不用测量液体或气体中的每一个原子,就可以使用流体动力学预测液体和气体的行为,神经科学家也可以不用测量每一个脑细胞,就能通过模型预测大型神经元网络的行为。

在进入神经科学领域之前,西北大学的萨拉·索拉曾经是一名理论物理学家,她说,几百万年的演化可能已经让神经元行为产生了诸多变异,而更高层面的系统仍然运行良好。“演化在行为层面运作,”她说道,“演化不会告诉第52号神经元:嘿,你和大家不在一个调子上。”最近的一项实验在仅仅拥有300个神经元的线虫身上证明了这一观点。尽管遗传信息完全相同的线虫做出相同的动作,它们身上单个神经元的行为却大相径庭。细胞活动的不同组合可以产生同样的更高层面的行为。

尽管这一结论同样适用于大脑,但仍然引发了更多的问题。某些大脑活动网络也许可以被识别和计算,但这些网络是如何彼此交互的?这种交互能被建模吗?

这提醒人们,哪怕有这么多的新工具和新数据集,神经科学也许正在接近于取得实质性突破,但也许仍然前路漫漫。当你在黑暗中摸索时,你不可能确切知道自己将撞上什么东西。

“我们正处在这样一个时代,很多教条受到了挑战,这迫使我们必须拓宽思维的界限,”费尔霍尔说道,“我认为,尽管已经出现了一些曙光,但那个能够整合一切的黄金新概念目前仍然没有出现。”

翻译:王培;校对:Janvier

原文:Will It Ever Be Possible to Understand the Human Brain?

我们对人脑只有有限的了解这个事实告诉我,其实人之间的差别真的很小,每个人都有探索未知事物的能力,也应该时时保持好奇心。