“认知科学怎么了?”

2019年6月的《自然-人类行为》上,一篇文章的题目格外醒目。

自诞生伊始,认知科学就以研究心灵本质的新时代交叉学科自居。这门声称融会贯通了心理学、计算机科学/人工智能、语言学、哲学、神经科学、人类学这六个领域的学科,虽然甫一出世就万众瞩目,但相伴而来的,却是接连不断的质疑声。

早在近十年前,《连线》杂志就曾非常尖锐地讨论过认知科学的价值。在一篇题为《认知科学是不是一堆废话》的文章中,作者转述了一位来自伦敦大学的生物物理学家大卫·科尔库恩(David Colquhoun)对于认知科学的批评,他毫不客气地把认知科学称作“新颅相学”。无独有偶,在隔年的《皮层》(Cortex)期刊上,加拿大约克大学心理学系的维诺德·戈埃尔(Vinod Goel)教授,也发文质疑认知科学对于神经科学做出的贡献。有人曾将这样的批评凝练成一句话:“认知神经科学既不能帮助我们理解认知,也不能帮助我们理解神经科学。”

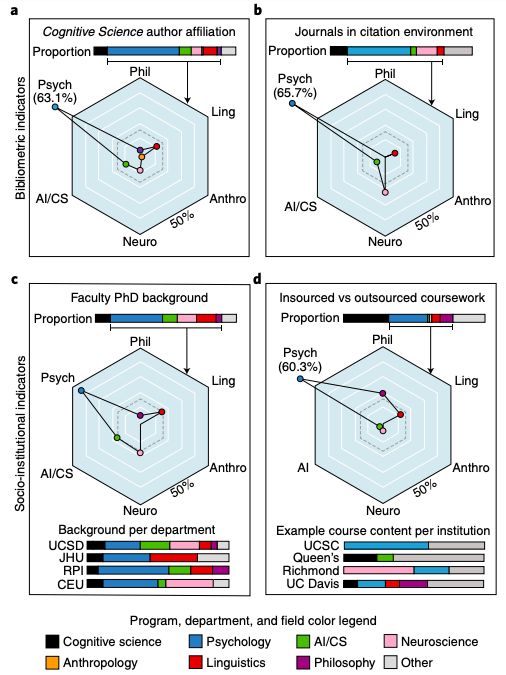

而在今年的这篇文章中,作者们统计了认知科学的文献计量学指标(bibliometric indicator)。他们提取了分析期刊《认知科学》(Cognitive Science)上所有曾发表过文章的作者的隶属院系学校,而结果却令人失望:与期待当中的六学科交叉融合不同,63.1%的文章作者通讯单位都是心理系,而像哲学和人类学等,仅分别占到刊文作者当中的3%与1%。另外一项文献计量学指标——文章的引用环境,也指向了相似的趋势:从2000年起,心理学期刊的所占比重逐级攀升,到2014年为止,心理学期刊已经“过度地代表了”《认知科学》的引用环境。

与文献计量学指标保持一致的是社会机构指标(socio-institutional indicator)。截至2018年,世界上仅有的4个可以授予博士学位的认知科学系中,只有不到10%的教职人员受过系统、明确的认知科学训练,而其余的九成教职人员也都由心理学家占据。不仅博士学位如此,在北美地区33个开设认知科学专业本科教育的院系中,有60.3%的课程与心理学相关,甚至还有7所学校的学生可以在没有上过任何一门名称中含有“认知科学”的课的情况下,顺利取得认知科学的学位。

从这样的角度来看,认知科学似乎并没有像预想的那样,走向跨学科的新科学。它更像是心理学在行为主义败北后,重新精心包装一番后出现在人们面前,试图再次跨入“科学”的范围。但心理学这样的尝试并不成功,在文章最后,作者们悲观地得出结论:

总之,按照拉卡托什(Lakatos)的理论,认知科学已然无法衍生出 “一个成功的研究纲领”。

如果就连这个领域的顶尖学者都会得出这样的结论,那么我们是否已经可以给这门新兴的学科敲响丧钟,宣告它的死亡了呢?

认知科学到底应该学什么?

尽管认知科学自诞生之日就被寄予了“研究心灵本质”的重任,然而将近半个世纪之后,一说起认知科学究竟是在研究什么,从刚入门的本科生到领域顶尖的学者,都面临相同的不确定感。如果说认知科学主要是研究认知现象本身的,可是认知又指代的是什么呢?

从上世纪五十年代图灵关于机器是否能“思考”的探讨,到九十年代末期心灵哲学家关于延展心灵的讨论,再到近些年来愈来愈吸睛的“植物认知”,认知这一词所代指的领域似乎不断地扩展延伸,以至于有不少学者担心,这门学科本身已经失去了具体的研究范畴。

为了回应这样的担心,匹兹堡大学的哲学系教授,认知科学哲学家科林·艾伦(Colin Allen)著文论证过在有关认知科学的研究中,追究“认知”定义的不必要性。他用生物学举了一个例子:即使到了今天,生物学家们似乎也都没有在“生命”的定义上达成一致,近些年更是有生物哲学家们指出定义生命对于生物学“没有意义”,然而在缺失基础定义的情况下,生物学这门学科在近几十年来取得的重大突破仍然有目共睹。

科林·艾伦主张,对于认知科学所研究的“认知”的定义,我们应当采取一种“放松的多元主义”。他认为,一些哲学家们所追寻的“认知标识”(“mark of the cognitive”)在真正的科学实践中缺乏实际的理论重要性。如同生物学家无法在“生命”的定义上达成一致,而物理学家也至今没有提供一个统一的“物质”的基本定义,认知科学家们不必因为无法异口同声地回答“什么是认知”而感到尴尬。

他认为,认知科学这个学科可以用三种方式定义:以理论为基础、以现象为基础和以社群为基础。其中以理论为基础定义的认知科学与今年那篇为认知科学“敲响丧钟”的文章中所批判质疑的认知科学一脉相通:就如同那篇批评中所指出的那样,许多如心理表征的认知科学理论根基,都在不断面临着像具身认知等新兴理论的挑战。

然而一种定义下的认知科学受到了冲击,并不意味着整门学科即将轰然崩塌。如果我们通过以现象为基础的方式来定义认知科学,那么无论是具身认知学派的认知科学家,还是传统的心理表征学派的认知科学家,都仍然在以各自的方式去探索记忆、语言、策划等高级认知现象。而最后“以社群为基础”定义角度,更是经常被人忽视,甚至沦为笑谈:“认知科学学什么?认知科学,就是认知科学家在学的东西。”

但科学真的能离开科学家独立存在吗?

谁是认知科学家

“柏拉图是我的朋友,亚里士多德是我的朋友,但我更好的朋友是真理。”

牛顿写下这句话的几个世纪后,如今的人们早已习惯了将科学视作一种独立于人类社会之外、凌驾于人类社会之上的独立实体。在唯科学论的盛行之下,人们对于科学的相信逐渐带有了“信奉”与“迷信”的意味,也就自然忘了科学的背后都是有血有肉、有情有欲的科学家们。

上个世纪六十年代末,美国著名社会科学学家唐纳德·坎贝尔(Donald T. Campbell)曾提出过一个非常有趣的概念:学科的种族中心主义。他指出,每个学科都会在其内部形成一种关于自己学科的“民族主义情怀”。这样的现象在一定程度上是不可避免的:由于科学最终是无数个体成果的汇聚,所谓“知识与真理”最终都会变成一个“集合的社会产物”,只有同在一个领域内的同行能有资格去评判一项科学研究的好坏,而某一领域科学正是这些领域内科学家之间“相互控制的原则”下不断前进的,那么在这样密切的互动之下,自然就会逐渐生出“同伙”与“非我族类”的区分。

自然,像认知科学这样的跨领域的新兴科学就会面临严峻的挑战:如果这个学科本身都还尚在襁褓之中,那么究竟谁能作为领域中的“元老人物”或者“可以信赖的同行”,进行科研质量的评审呢?

在某种程度上,心理学家们的“占上风”,也许可以在一定程度上解释六月份那篇文章所发现的“心理学占上风”的现象。尤其值得指出的是,文章中分析的数据源期刊《认知科学》,在2006年至2010年担任执行编辑的亚瑟·马克曼(Arthur Markman)自己的博士训练就来自于心理学系,而他对于心理学的偏好,更是在一定程度上催生了认知科学学会在2009年开始出版发行的第二份学会期刊:《认知科学话题》(Topics in Cognitive Science)。这份期刊诞生的目的就是填补《认知科学》等被心理学所“抢占风头”的期刊中留下的空白,致力于为所有自认为是认知科学家的跨领域研究者们搭建一个讨论有争议的新话题的平台。

如果以《认知科学话题》作为资料源分析,也许我们看到的景象会大不相同。当然,这种以社群为基础定义认知科学的方式同样面临着自己的难题:如果说认知科学就是认知科学家所学的东西,那么谁又有资格自称“认知科学家”呢?这类自称的“认知科学家”,又由谁来认证资格呢?这些问题都是难以回答的。

不过这也许不是认知科学这个单独学科的问题。当我们将目光转向其他院系时,不难发现模糊的界定标准比比皆是。地理学何以统称为地理学?政治学又何以统称为政治学?当研究阿米巴原虫的科学家与分析分子蛋白结构的科学家都能统称为生物学家时,这门学科的界限又在哪?他们为什么都能自称为生物学家?在这个世界无穷无尽可以被探索的维度与方向中,高等教育中的院系设置,往往被尘封的历史偶然性主宰,难免显得随机而稀疏。

它摇摇欲坠,它容光焕发

从某种角度上来说,“认知科学怎么了?”更像是来自认知科学家们的扪心自问。十年过去了,这样的质疑声仍然比比皆是,认知科学仍然站在聚光灯下,有人觉得它摇摇欲坠,有人觉得它容光焕发。在当下人工智能的浪潮中,世俗化的人类社会似乎从来没有像如今这样对心灵这种古老的现象产生过如此浓厚的兴趣。

纵观人类科学的发展史,也许很少有学科像认知科学一样,自诞生之日起就站在聚光灯之下。上个世纪中后期,一场席卷心理学内部的“认知革命”,不仅重新塑造了我们对于心理学的研究范式,随着计算机技术与脑成像技术的发展与完善,也从根本上改变了人类对于心灵的理解。尤其近些年人工智能领域的风起云涌,更是让世界都将目光聚焦在“心灵的本质”这一困扰了人类文明几千年的谜题上。

波兰小说家约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)曾在《黑暗之心》中写道:“一个人的心灵是万能的:因为一切都藏蕴其中,不仅有所有的过去,还有所有的未来。毕竟,除此之外还有什么呢?” 当我们意识的洪流彻底中断的那天,我们还能有什么呢?心灵可以理解为我们与世界沟通的渠道,也可以理解为“我们”,或者“我们与这个世界”——这一切。没有人可以断言认知科学作为一门科学是否会失败,但也许我们可以很确定地说,人们对于心灵的继续探索,无论时代变迁,都永远不会停驻。

参考文献

- Allen, C. (2017). On (not) defining cognition. Synthese, 194(11), 4233-4249.

- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. analysis, 58(1), 7-19.

- Calvo Garzón, P., & Keijzer, F. (2011). Plants: Adaptive behavior, root-brains, and minimal cognition. Adaptive Behavior, 19(3), 155-171.

- Campbell, D. T. (1969). Ethnocentrism of disciplines and the fish-scale model of omniscience. Interdisciplinary relationships in the social sciences, 328, 348.

- Goel, V. (2012). Limits of cognitive science’s contribution to neuroscience. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 48(10), 1379.

- Machery, E. (2012). Why I stopped worrying about the definition of life… and why you should as well. Synthese, 185(1), 145-164.

- Núñez, R., Allen, M., Gao, R., Rigoli, C. M., Relaford-Doyle, J., & Semenuks, A. (2019). What happened to cognitive science?. Nature human behaviour, 1.

- Turing, AM (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433.

科学哲学研究生在读,和Colin认识三年了,偶然间在文章中见到他的名字真有种久别重逢的感觉。不知作者能否留个联系方式,希望能就因果认知的问题和作者有更多的交流(捂脸)