在密西西比州的森林市里,有位老人过着模范般的“退休生活”。

他今年八十六岁了,身体还算硬朗,经常出门兜风。他还是个旅行达人——很有可能是当地旅行经历最丰富的人。国内国外的旅游景点几乎全去了个遍,坐过好几次游轮,甚至还参加过一次非洲的游猎旅行。

但他最喜欢的还是每天去镇上的乡村俱乐部打高尔夫。俱乐部里的工作人员已经养成了习惯:到了每天下午四点半,就会有辆凯迪拉克缓缓驶入停车场——他又是如约而至。

就是这样一个标准的邻家富闲老爷爷,将国际知名杂志《大西洋月刊》的记者吸引到密西西比州这个人口从来没有超过一万的小城市,并采写了一篇近万字的深度报道。

原因很简单:他是美国第一个被诊断为自闭症的孩子。

那一年,距离美国精神科医师里奥· 康纳(Leo Kanner)第一次提出自闭症这个概念已经过去了67年。

在那篇题被盛赞为奠定了当代自闭症研究基础的论文里,里奥·康纳通过对11个年龄不同、症状各异的小病人的了解观察,得出结论:这些小病人所呈现的极端自闭,强迫,刻板,回声性言语等症状,应该被总结归纳成一个新的发育障碍——自闭症。

虽然早在一战之前,“自闭的” 这个形容词就已经被德国的精神病医生厄根·布洛伊勒(Eugen Bleuler)发明出来,但是在很长一段时间里,这个形容词仅用来描述严重精神分裂症患者的症状之一。而且,在二十世纪的前半叶,主流的儿童精神科诊断都是建立在弗洛伊德的精神分析理论框架之上。他们认为“儿童精神分裂症”的原因是由于婴幼儿病态地沉浸在幻想当中,丧失与了与现实世界的关系。

与当时的主流不同的是,里奥· 康纳在他1943年的那篇文章中,呈现了一种新的描述儿童精神疾病的研究方法:将重点放在这些孩子们可观察到的行为上的异常。

而这篇论文里记录的第一个案例唐纳德·T,就是后来的唐纳德·格雷·特里普雷特(Donald Grey Triplett)。

1971年,当年那个小男孩眨眼间已经是个38岁的成年男人。里奥· 康纳又发表了一篇论文,跟踪记载了当年那些被他报道的孩子们,其中自然也包括了唐纳德。

唐纳德后来回到了家,去上了高中。在那个小城市的高中里,大家很快就接受了这个稍微有点古怪的小男孩。再后来,他考取了大学,在大学里主修法语,加入了兄弟会,是合唱团的成员。大学毕业后,他在当地的一家小银行里做柜员,算是有了一份比较稳定的工作。

但是和他同时出现在一篇论文里的其他孩子们就没有那么幸运了。

在这十一个孩子里,除去有两个失去音讯以外:

有两个孩子发展出了较严重的癫痫,其中一个在1966年不幸去世,另一个常年住院。

有四个孩子被送进精神病院。在无效的治疗与更严重的社会隔绝作用下,他们的状况不断恶化,智商测试的结果愈来愈糟。在住院之前本来还聪慧,在某些方面有着过人才能的他们, 后来的智商测试都坠落到了低能弱智或者无能的水平。

剩下的两个孩子情况稍好一些:一个始终没有学会说话,被寄养在农场,但平常能稍稍帮上忙。另外一个在特殊教育学校学习了音乐和摄影,毕业之后在父母的照顾下学会了用复印机,找到了一份稳定的工作,不过仍然需要父母的照顾。

在这十一个孩子中,只有唐纳德,仍然生活在密西西比州森林市。他在父母把他养大的老房子里,过着平静、充实、独立的晚年生活。

尽管使用”幸运“这样的词来形容自闭谱系症障碍人群带有一种极为残酷的讽刺感,但这当时十一个一起确诊的孩子在之后人生的大相径庭,也总让人忍不住想感慨命运之戏谑。

在1971年的那篇跟踪报道里,里奥医生把唐纳德的成功归功于他童年时曾临时照顾他的一对农场夫妇。 里奥后来写道,他们很有智慧地“利用”了唐纳德身上由自闭症带来的刻板行为。既然唐纳德喜欢做重复单调的事情,还喜欢数数,那就让唐纳德去耕地,一垄一垄地耕,耕完再数,这样一来,小唐纳德至少仍然与社会保持着一定的接触,避免了过早就与社会脱节的不幸。

可是唐纳德的幸运仅此而已吗?

在大西洋报2010年对唐纳德的采访里,记者们转述了当地一位居民这样的评价:“在这个南方小城里,如果你又穷又古怪,那你就个疯子;但如果你又有钱又古怪的话,那你充其量就是有点儿奇怪。”唐纳德出生于一个富足的律师家庭。他所就职的银行,就是由他家管理经营的家庭银行。他父母在去世之前,已为唐纳德设下一笔丰厚的信托基金,足以支持唐纳德衣食无忧地度过晚年。“

当时报道团队在森林市寻找唐纳德时还被当地居民警告威胁:“嘿,如果你们敢做出什么伤害到唐的事儿,我们可知道怎么找到你们。”

他有一个无比支持他、帮助他的家庭。他的父亲在第一次会见里奥康纳之前,就寄去了一封长达三十页、密密麻麻的信,以律师职业的一丝不苟记述了唐纳德生活中的各式各样的细节。他的母亲,一位在上世纪三十年代极为罕见的拥有大学文凭的女性,也带着唐纳德四处奔波求医,试图寻找可能的解药。他现在的监护人,唐纳德的弟弟,在大半个世纪之后的今天,每周日都会腾出时间和唐纳德一起共进晚餐,来陪陪这个自闭症的老人。

森林市的友好的环境也起到功不可没的作用。不置可否,唐纳德家丰厚的家底与在当地德高望重的地位,在一定程度上给唐纳德的生活环境减去了不少困难。但我们不能因此而忽略当地人包容善良,他们的体谅与理解,给唐纳德的生活里增加了无数闪光点。 大西洋报的记者后来回忆道,当时报道团队在森林市寻找唐纳德时还被当地居民警告威胁:“嘿,如果你们敢做出什么伤害到唐的事儿,我们可知道怎么找到你们。”

2014年,在一篇英美两国合作的一篇论文里,研究人员估算了自闭症患者一生的总体花销。数据表明,一个同时具有自闭症和智力障碍的人在美国或者英国生活一辈子的花销分别为240万美元和150万英镑。而对于那些像唐纳德这样没有智力障碍的高功能自闭症来说,他们一生的花销也至少要在140万美元和92万美元以上。这些费用中的很大一部分都源于童年时期的特殊教育支出,其次是这些孩子成年之后雇佣的护工、创造适宜的生活环境等等。

除了这些显性花销之外,在对自闭症患者一生的花销估算中,研究人员还囊括了隐形花销:对于父母生产力的负面影响。很多家长为了照顾自己的自闭症孩子,不得不放弃自己的工作,将生活的重心转移到照顾孩子上来。

几年前,来自台湾的研究人员曾走访调查了当地151个至少拥有一名自闭症患儿的家庭。他们发现,自闭症患者的母亲受到的负面影响非常显著,更甚于父亲。 与健康家庭中母亲78.3%的就业率相比,自闭症患者家庭的母亲中有稳定工作的只有30.2%。除此之外,这些患儿的母亲们不仅表露出更低的婚姻满意度,而且还更容易出现抑郁、焦虑、强迫、人际敏感等心理病症。“

上世纪的一些儿童精神科医师错误地认为自闭症是由于母亲的冷漠所造成的。

这样的影响,在一方面可以解读女性在传统家庭结构中所受到的压迫被自闭症激化,但在另一方面,我们也不能完全忽视上世纪曾在学界呼声很高的“冰箱妈妈”理论。上世纪的一些儿童精神科医师错误地认为自闭症是由于母亲的冷漠所造成的,虽然今天的我们早已知道不良家庭环境绝不是引发自闭症的原因,但这样的理论留下的阴影,仍然影响着社会舆论的走向。

近来,国际环境研究与公共健康期刊上发表了一篇针对自闭症患儿监护人的精神健康问题的研究综述。作者们在筛选了包括Medline、PubMed、PsycINFO与Social Science Data等各大文献资料库之后,一共找到了23项符合标准的研究。这23个研究项目的作者们分散在世界各地,但不约而同地都提出对于自闭症患儿父母寻找“社会支持组织”的益处。他们发现,自闭症患儿家长成立的支持组织,不仅能给新确诊的家庭带来很多知识与资源上的帮助,同时,与拥有相似挣扎经历的人交流,也能给这些家长带来许多情感上的慰藉。

唐纳德是第一个被确诊为自闭症的孩子,但他绝对不会是最后一个被确诊为自闭症的孩子。他成功被社会接纳、度过充实一生的经历,也不断地鼓舞着新确诊患儿的家长:是的,这样的人生是有可能的。

近年来,随着诊断标准的不断完善,社会对于自闭症的认识不断增强,自闭症的确诊率越来越高。根据最新估算,至少在北美地区,自闭症的流行程度已经从2003年提出的千分之三变成了2014年估算的每59个孩子中就有1个。

这样高的确诊率意味着在自然情况下,我们每个人从小到大都有很大几率已经接触过自闭症的患者。

他可能是当年班里那个最奇怪的同学,上课的时候总是缩在墙角,从来不和别的小朋友一起玩儿; 他们还有可能是你老家的那个“傻子表姐”“天才书呆子表哥”,有可能是你邻居家那个总躲躲闪闪、很少出门的大男孩儿,还有可能是你最亲的人,或者就是你自己。

只是在这么多年来,我们都没有意识到“自闭症”的存在。

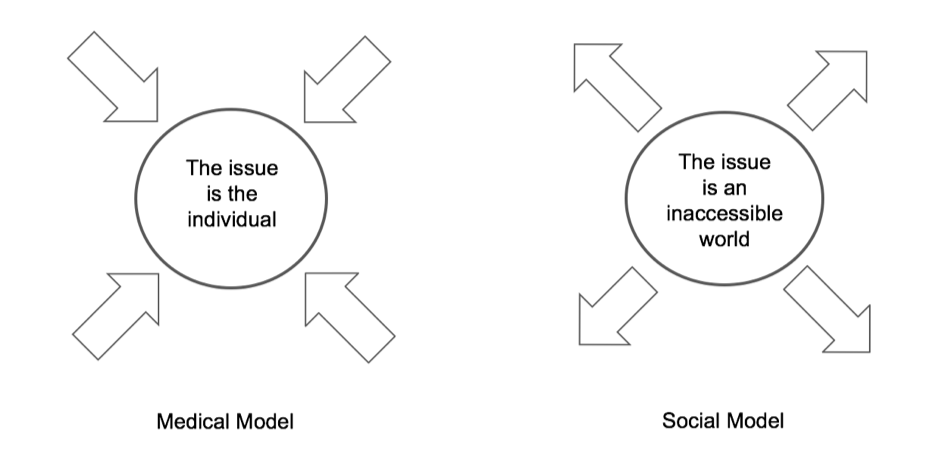

对于包括在自闭症谱系上的很多残障人士和他们的家庭来说,社会模型要远比医疗模型更要建设性与参考性。

就如同其它的科学领域一样,生命科学与医疗科学的发展也绝对不是一蹴而就的。科学家们不断提出理论,又不断地质疑、修正、否定理论。虽然在过去的几十年里,科学家们已经提出了许许多多与自闭症有关的风险因子,但我们仍然不知道究竟什么才是造成自闭症谱系障碍的原因。

可是发病原因的迷雾,不应该同时笼罩在“自闭症谱系障碍人群究竟如何享受充实人生机会”这个问题上空。

现在,国外有越来越多的剧院、电影等公共设施开始设立“感官友好”的专场,尊重自闭谱系障碍的大人与小孩;也有越来越多的世界级大公司开始有计划地雇佣自闭谱系障碍的员工,为自闭谱系障碍人群的就业与独立生活提供更多的机会。我们也可以从自己做起:多一些善意,多一些理解,多一些尊重。

我们有理由相信事情正在变好。我们有理由相信,在不久的未来会有更多的自闭症谱系障碍人士拥有像唐纳德一样的人生,虽然有些不同,但也充实、美满而幸福的人生。

后记

这篇文章首先要特别感谢Professor Marcel Just,写这篇文章的最初灵感也是因为这学期在和他上一节关于自闭症的课。当时那篇大西洋的报道和里奥·康纳的原文都是那节课的阅读作业。这真的是一节很神奇的课,Just教授本人是功能性核磁共振的世界级专家,结合机器学习的算法做过很多复杂思维所对应脑活动的研究,同时也是研究自闭症领域的超级大牛。但这节课其实并不晦涩难懂,Just教授经常摇摇头:“我们仍然一无所知。” 在课上我也能感受得到他对那些参与实验的病人并不是那种专业科学家“冷冰冰的好奇”。他和一些病人、病人家庭都保持了很好的长期关系,甚至还邀请了一个病人到课上来给我们分享自己的故事。

当我和他说我想写一篇关于自闭症的科普的时候,他整个人都开心得不能行,说自己非常支持科普,说自己以前带的学生也写,如果我有什么问题的话可以随时去找他问。当时我就想,上那节课最大的收获,除了是学到了很多关于自闭症的知识以外,也有很多关于如何做学问、做人的收获。尤其是科学家的“悯”,这是以前只读论文的我学不到的。

其次我要感谢一个朋友和羊老师。

那个朋友自己是阿斯伯格综合征。当时我在写这篇文章的时候非常提心吊胆,一是生怕自己提供了一些什么错误的信息,二是害怕有什么误导性的言论不够尊重自闭症。非常感谢那个朋友耐心细致地指出了一些我自己投射在该群体上的误解,帮我修正了一些我自己的刻板印象。

羊老师曾有过和国内自闭症患儿家庭接触的经验,她在看完这篇文章后,写了很长的评论,在此想分享给大家:

“厦门本地的自闭症家庭会互相帮助,但也不太乐观。发起者也是自闭症家庭,已经移民,管理有些混乱,交流也少。

文章举例这个孩子的生活让人有理由相信会变好,可能有的家庭日复一日面对的困难非常具体,看到这样的例子他们可能会觉得要是我有那么有钱就好了的感受吧,而不是去反思自己或者去做出一些改变。这种心情就好像如果我有钱了我就可以做自己想做的事情了,而忽略了最重要的是自己能选择的事情是每一天的生命。

如果是做科普给普通人看,至少我能体会到唐的幸运非常非常非常不容易和难得,来自于家人、社会的各方努力,当然还有他活到了70多岁。也会回想到我小时候的邻居,不一定是自闭症,任何小时候觉得反常的事情需要我们有起码的尊重,比如小时候街道经常看见的白头发白皮肤的孩子,手腕弯曲手指不太一样的孩子等等。

关于自闭症的滥用,孩子内向不想回答老师问题,在学校不开心等表现,老师觉得孩子跟他没交流脑子可能有问题,会当全班人面说谁谁谁是不是得了自闭症,请你父母带你去医院看病。这是我学校发生的事情。”

在近几十年来,关于自闭症,我们知道了很多,却也可以说是“一无所知”。我们不知道发病的原因,不了解完整的病理机制,一次又一次修正诊断手册上的条目并不意味着一层又一层更深的理解。但这都不是不尊重这个群体的理由,不能成为“不尊重他人” 的借口。

那个朋友也和我说,我说的情况也许适用于国外,在国内一切都处于刚刚起步的阶段,希望不能寄托得太高。我想,在现在的环境下我们能做的,是既不抱有太多希望,也绝不放弃任何一丝希望。

参考文献

- The Atlantic, Autism’s First Child

- Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D. L., Maenner, M. J., Daniels, J., Warren, Z., … & Durkin, M. S. (2018). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveillance Summaries, 67(6), 1.

- Bleuler, E. (1950). Dementia praecox or the group of schizophrenias.

- Buescher, A. V., Cidav, Z., Knapp, M., & Mandell, D. S. (2014). Costs of autism spectrum disorders in the United Kingdom and the United States. JAMA pediatrics, 168(8), 721-728.

- Catalano, D., Holloway, L., & Mpofu, E. (2018). Mental Health Interventions for Parent Carers of Children with Autistic Spectrum Disorder: Practice Guidelines from a Critical Interpretive Synthesis (CIS) Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 15(2), 341.

- Connolly, C. (2008). Tuberculosis: A Children’s Disease. In Saving Sickly Children: The Tuberculosis Preventorium in American Life, 1909-1970 (pp. 26-47). Rutgers University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hj71k.6

- Evans, B. (2013). How autism became autism: The radical transformation of a central concept of child development in Britain. History of the Human Sciences, 26(3), 3-31.

- Gau, S. S. F., Chou, M. C., Chiang, H. L., Lee, J. C., Wong, C. C., Chou, W. J., & Wu, Y. Y. (2012). Parental adjustment, marital relationship, and family function in families of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 263-270.

- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous child, 2(3), 217-250.

- Yeargin-Allsopp, M., Rice, C., Karapurkar, T., Doernberg, N., Boyle, C., & Murphy, C. (2003). Prevalence of autism in a US metropolitan area. Jama, 289(1), 49-55.

评论