大脑不能直接记录时间的流逝,但最近的研究提示:大脑能将时间链接到记忆上。

故事要从大约十年前,雪城大学某块黑板上潦草写就的一组方程式说起。现任教于波士顿大学的认知神经科学家马克·霍华德(Marc Howard)和他当时的博士后学生卡塞克·尚卡尔(Karthik Shankar)当时想研究一个数学模型,来描述时间处理。他们想要的是一种神经系统可计算的,用来表示过往的函数——如同心里的一张画布,大脑可以在上面描绘记忆和感知。“想想视网膜,它为视觉信息提供了成像的屏幕,”霍华德说。 “我们认为时间之于记忆也是如此,并且希望用理论来阐明这张画布的工作方式。”

将光的强度、亮度等视觉信息表示为某些变量(比如波长)的函数相当简单,因为我们眼中有专门的受体可以直接测量这些性质。然而大脑是没有所谓的时间受体的。“ 对颜色或形状的感知,[作出的科学解释]是相对明显的,”大阪大学的认知神经科学家林正道(Masamichi Hayashi)表示,“但时间有着如此难以捉摸的属性。”为了编码它,大脑得使用一些不那么直接的程序。

霍华德和尚卡尔的目标,是在神经元级别的尺度描述这个过程。霍华德说,他们出发时的唯一直觉就是他的审美观,即科学规律应该少而美,简而精。

他们随后得出了一组方程式,阐述了理论上大脑间接编码时间的可行方式。他们构想,随着周遭事件的发展,触发感觉神经元的活动,其中的时间组分可以被大脑映射到一层中间表征上——数学上,这个映射是拉普拉斯变换。通过变换,无法直接编码时间的大脑,得以用另一个它可以编码的变量来保存事件。然后,其它神经元可以将这个中间变量映射回来——即拉普拉斯逆变换——以形成时间体验。

就在霍华德和尚卡尔开始充实他们的理论后的几个月,其他的科学家独立发现了被昵称为“时间细胞”的神经元。这些细胞各自调谐(tune)在某个时间点放电,例如有些总在外界刺激后1秒放电,另一些在5秒后放电。它们实质上填充了相邻经历间的时间间隔,细胞的放电情况反映了刺激发生的时间。这正是逆变换部分,即对过往时间函数的近似。 霍华德说:“我想,哦,天哪,黑板上的写的那些东西,它们可能真的在真实世界中有对应。”

“那一刻,我知道大脑会配合。”他补充说。

受到实证支持的激励,他和同事们研究了一个更加普适的框架,并希望这样可以统一大脑内不同类型的记忆:如果神经元用的确实是他们的方程,那么这些方程不仅可以描述时间的编码,还可以描述一大堆其他属性——甚至是思维自身。

但这基于一个前提。自从2008年时间细胞被发现以来,研究人员在方程的一端已经看到了详细的证据,但另一半——拉普拉斯变换,中间变量的表征——则完全停留在理论上。

直到去年夏天。

时间顺序和时间标记

时间拨回2007年,距离霍华德和尚卡尔提出他们的构想还有几年,现在斯坦福担任博士后研究员的阿尔伯特·曹(音,Albert Tsao),当时还是一名本科生,在挪威科维理系统神经科学研究所实习。他在梅·布里特·摩瑟尔(May-Britt Moser)和爱德华·摩瑟尔(Edvard Moser)的实验室度过了一个夏天。不久之前,莫瑟尔夫妇在一个叫做内侧内嗅皮层(MEC)的脑区发现了网格细胞,一群负责空间导航的神经元。曹想知道旁边的姊妹脑区,外侧内嗅皮层(LEC)在做什么。这两个脑区为海马体提供了主要输入。因为我们记录事件在何时何地发生的“情景记忆“是在海马体中形成的,那既然内侧内嗅皮层负责代表后者(地点),曹推论,外侧内嗅皮质则可能会负责时间信号的产生。

曹所思考的这种记忆与时间的联系,是深深植根于心理学的。对我们来说,时间就是一系列事件,是对事物逐渐变化的衡量方法。这便解释了,为什么最近的记忆要比很久以前的清晰,以及为什么当我们回想起某段记忆时,往往还会触发那段时间左右发生的其他记忆。但是,一段有时间顺序的过去是如何被组织起来的,又是通过什么样的神经机制实现的呢?

最初,曹没有研究出任何成果,甚至根本无从下手。因为技术上讲,任何实验变量都有些时间的属性。他记录了在封闭空间内觅食的大鼠,检查了那段时间内它们外侧内嗅皮层的神经活动。但得到的数据让他摸不着头脑,从中并没有明显的时间信号出现。

曹将数据整理好存档,回到了学校,多年来就没再沾手。后来,他成为了摩瑟尔实验室的博士生,并决定重启这项研究,尝试换一种群体统计分析方法,研究一群皮层神经元,而不是单个细胞的活动规律。 这次他发现了:他看到了一种放电模式,看上去就像是时间。

他和摩瑟尔夫妇及同事们进行了进一步的实验。在其中一组实验中,大鼠被置入一个盒子,自由地走动和觅食。几分钟后,研究人员把大鼠从盒子里拿出来,让它休息一会儿,然后再把它放进另一个盒子,这样作为一个试次,每个试次的盒子内壁颜色黑白交替。他们在大约一个半小时内重复了12个试次,并记录下它们外侧内嗅皮层及附近脑区的神经活动。

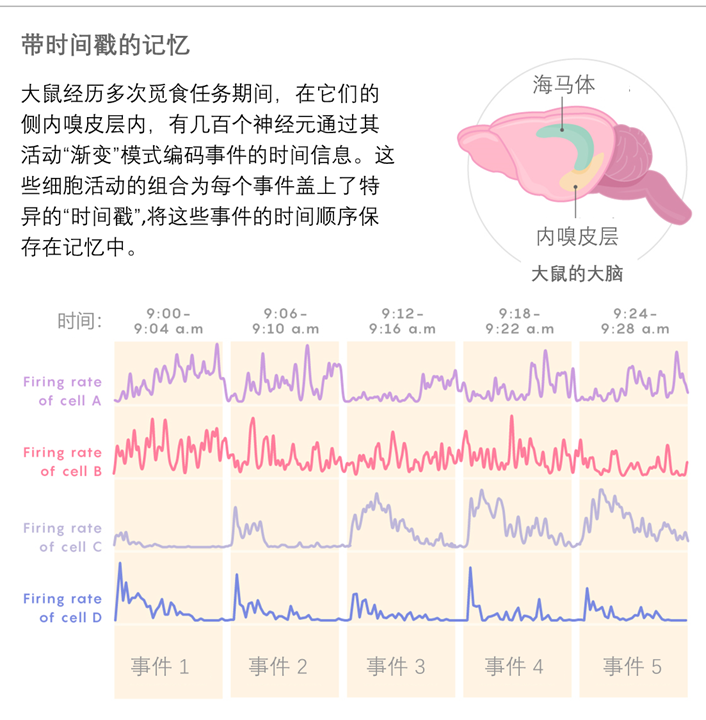

放电与时间相关的神经元主要位于外侧内嗅皮层。当大鼠进入盒子时,这些神经元放电率急速增高。随着时间推移,神经元的活动以不同速率下降,有的以秒为尺度,有的以分钟为尺度。到了下一个试次,大鼠重新进入盒子时,神经元活动就又开始增加了。不仅如此,其中一些细胞的活动不仅在每个试次内下降,在整个实验期间也呈下降趋势;而另一群细胞的活动却呈增长趋势。

每个神经元有关于时间的不同活动模式,根据活动模式的组合,研究人员可以——他们推测大鼠也能——将不同的试次分开(好比一个个时间戳,将信号追溯到在盒子里的某个时间段)并按顺序排列。数以百计的神经元似乎是在合作运转,从而对试次的顺序和每个试次的长度了如指掌。

译者注:这里可以和内嗅皮层-海马体对空间的编码做个类比:内侧内嗅皮层中的网格细胞,各自以一定规律响应空间。根据单个网格细胞的活动,你并不能知道动物的位置,但是当把不同网格细胞的信息组合在一起,就好像光的干涉一样,你和动物的海马体都可以推断出动物的具体空间位置。所谓的“时间戳”(如下图),就是外侧内嗅皮层细胞活动的独特而有规律(时间顺序)的组合。

纽约奥尔巴尼医学院(Albany Medical College)的神经科学家马修·夏皮罗(Matthew Shapiro)说:“这时你看到的神经活动模式,不仅仅在链接时间间隔内的信息,它们还将体验到的情景(episode)还原成时空事件的组成结构。”他未参与这项研究。

上述实验中,大鼠似乎在利用这些“事件”发生时周遭情境(context)的不同(墙壁的颜色)来感知时间的流逝。研究人员推测认为,如果情景之间情境没有明显区别,产生的讯息可能会大不相同。因此在另一组实验里,他们让老鼠绕着∞字形的跑道,交替在两个圈里边走边捡食物吃,每圈算一个试次。在这个重复性的任务中,外侧内嗅皮层的神经信号混淆了。这意味着大鼠可能无法区别各圈的时间顺序(?:反正每圈长得差不多,还都有吃的/?)。然而单个试次内,这些神经元似乎关心时间的流逝,这可能是因为,对做这个任务的动物来说,在圈内的每一刻都和上一刻差不少(?:啥时候捡到巧克力豆还是很重要的/?)。“

我们对时间的感知是很弹性的。一秒钟可以永远持续,一天也可以稍纵即逝。

曹和同事们感到很兴奋,认为他们已经逐渐摸索出大脑认知主观时间的机制,这种机制可以清晰地给记忆打上时间的标签。“我们对时间的感知是很弹性的,”夏皮罗说。 “一秒钟可以永远持续,一天也可以稍纵即逝。在我看来,这正可以用神经元对情景的解构来优美地解释。大脑处理着按序发生的事情,而发生的事情决定了我们对时间的主观估测。”研究人员想要知道这是如何发生的。

霍华德的数学模型可以提供一些帮助。了解到曹的实验结果时(该工作于2017年的一次会议首次公布,并于去年八月在《自然》杂志上发表),霍华德欣喜若狂:曹观察到的不同衰减速率正好符合了他的理论假设:那正是他的构想内的中间表征。 “在我看来,[神经活动的衰减]很像是经过拉普拉斯变换的时间,”霍华德说道——这是他和尚卡尔的模型中,一直缺失研究实证的那块拼图。

“这有点神奇,”霍华德说,“时间细胞被找到的差不多时候,我们写下了这些拉普拉斯变换及逆变换的方程。所以我们在过去的10年中研究逆变换的部分,但我们从来没有看到实际的变换。 ……现在我们终于看到了。我非常激动。”

在其他实验室的数据中看到它——真是一件再好不过的事。

“令人兴奋的是,”就职于国立卫生研究院(NIH)研究者、神经外科医生卡里姆·扎格卢勒(Kareem Zaghloul)说,“因为他们所展示的数据与[霍华德的]理论非常一致。”

“我和同事和学生当时推导的东西完全有可能是臆想的。那个方程组可能在大脑,甚至世界上任何地方都不存在,“霍华德补充道,“如今在其他实验室的数据中看到它——真是一件再好不过的事。”

建立过去和未来的时间线

假如霍华德的模型是真实的,那么我们就可以从中理解,大脑是如何创造和维持过往记忆的时间线的。这条时间线被霍华德比作“彗星的尾巴”:它随着我们生命的延续而不断向后延伸,越往后变得越模糊和简单。这个时间线不仅适用于海马体内的情景记忆,还适用于前额皮层(prefrontal cortex)的工作记忆和纹状体中的条件反射。霍华德说,这些“可以被理解为处理同一形式的过往时间的不同运算”。尽管让我们记住一个事件(比如开学第一天)的神经机制和让我们记住一个事实(比如电话号码)或着技能(如何骑自行车)的神经机制并不相同,但他们可能建立于这个共同的基础。

那些脑区里找到的时间细胞似乎可以支持他们的假说(用霍华德的说来说,“当你去找它们时,它们无处不在”)。另一份支持,来自即将发表的一篇研究——霍华德、华盛顿大学的伊丽莎白·布法罗(Elizabeth Buffalo)和其他合作者让猴子看一系列图像,在它们的内嗅皮层看到的神经活动,和曹在大鼠脑中观察到的一模一样。“不出所料,那是看到图片后的时长。”霍华德说。

他怀疑这个记录不仅是针对记忆的,还为整体认知服务。他认为同样的数学模型也可以解释我们对未来的感知——把函数平移一下就好了。这很可能会揭示大脑计时的原理,因为计时也涉及了对未来事件的预测(预测本身就基于过去经验)。

也

霍华德还发现,用来表示时间的方程,也适用于表示空间,数感,和基于信息收集的决策——其实,只要能用这些方程的数学语言表示,它可以应用于任何变量。“对我来说最引人入胜的是,如果你能够写出大脑正处于什么状态,”霍华德说,“你就像是为思维铸造了一种‘神经通货’……数以千万计的神经元正在做些什么……用方程式和一些变换表达出来,那就是‘思考’。”

他和他的同事们一直致力于将理论扩展到其他认知领域。终有一天,一种全新的人工智能将从这种认知模型中诞生,它将建立在另一种的数学基础之上,与如今的深度学习理论背后的数学大不相同。就在今年1月,科学家就建立了一种新的有关时间感知的神经网络模型,该模型完全基于对视觉场景变化的测量和反应。(然而,这个神经网络仅仅聚焦在图片的感官信息输入部分,也就是只在表面上发生的事情,而不是曹和霍华德研究的,与记忆相关的深层脑区。)

但在进行任何AI应用之前,科学家需要先确定大脑本身是如何实现这一目标的。曹承认,还有很多东西要厘清,比如是谁驱动了外侧内嗅皮质,以及记忆为什么能被做上标记。但霍华德的理论提供了切实的预测,可以帮助研究人员在追寻答案的路上开辟出新的途径。

当然,霍华德提出的理论并不是唯一的,还有其它理论可以解释大脑如何表征时间。例如有一些研究人员认为,神经元通过突触连接成链,这也可以表征时间。 也有可能大脑用了另一种类型的变换,而不是拉普拉斯变换。

这些不确定性并没有削弱霍华德的研究热情。“即便这些理论都是错的,”他说。 “我们依然是很振奋的,我们还会继续努力研究。”

翻译:Lizzy;审校:顾金涛;编辑:EON

How the Brain Creates a Timeline of the Past | Quanta Magazine

The brain can’t directly encode the passage of time, but recent work hints at a workaround for putting timestamps on memories of events.

评论