在感染人数增加,以及多国出现病例的情况下,世界卫生组织(WHO)在今天结束的会议中,宣布新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。截至发文日期,我国已有将近1万的确诊病例,两百多人死亡。

WHO随后在推文中强调:“我们必须牢记,那些是(活生生的)人们,而不是数字。”

与此次事件一样,世界上许多最大、最难解决的问题都牵系万千民众:在全球难民危机中,有数千万人流离失所;每年仍有100万人死于疟疾;在也门,一场饥荒已经导致1400万人濒临饿死。

我们总是希望如此规模的悲剧,能得到与之相匹配的汹涌蔓延的同情和善意的行动。不幸的是,人类的心理并非如此。大规模的苦难不会放大我们的担忧或同情。它们只会麻痹我们。

想想这些数字。你能想象100万人吗?说真的,设想一下。当我们看到一个生命,我们可以想象它的希望和痛苦。我们可以理解这个生命的生活经历中有无数的复杂性。但100万人呢?6800万人呢?你无法想象。这些数字感觉像是一个抽象概念。当数字大到超过了人类能够关爱和关注的灾难人数极限时,就会出现一种狡黠得令人愤怒的悖论。

这就是精神麻木,它是指随着苦难中受害者人数的增加,我们的同情心以及我们帮助他人的意愿,必然会下降。即使受害者人数从一人增加到两人,这种情况也会发生。

精神麻木意味着人类同情心的回报在递减。这是一个值得深思的问题,尤其是在像周二回馈日这样的日子里,许多慈善机构会为陷入困境的数百万人做募捐宣传。

研究表明,慈善机构需要突出个人的故事,引起人们的关心。虽然精神麻木似乎是人类心理的一个稳定组成部分,但要知道,总有办法克服它,总有办法让我们与数百万需要帮助的人建立联系。

精神麻木及其解释

我们对精神麻木的了解大多来自美国俄勒冈大学心理学家保罗·斯洛维奇(Paul Slovic),他几十年来一直在研究情绪与决策之间的交集。

我经常报道政治心理学。在与科学家的交谈中,我经常问:“什么样的研究能帮助你理解世界上正在发生的事情?”答案往往涉及斯洛维奇关于为什么我们对大规模苦难视而不见的研究——无论是世界难民危机,还是国内的医疗卫生难题。斯洛维奇的研究经常被许多试图理解决策的心理学家引用。

这是赤裸裸的真理。“个人的人生没有永恒的价值。” 斯洛维奇2017年年告诉我,“在更大的苦难背景下,单个人的生命价值只会被削弱。”

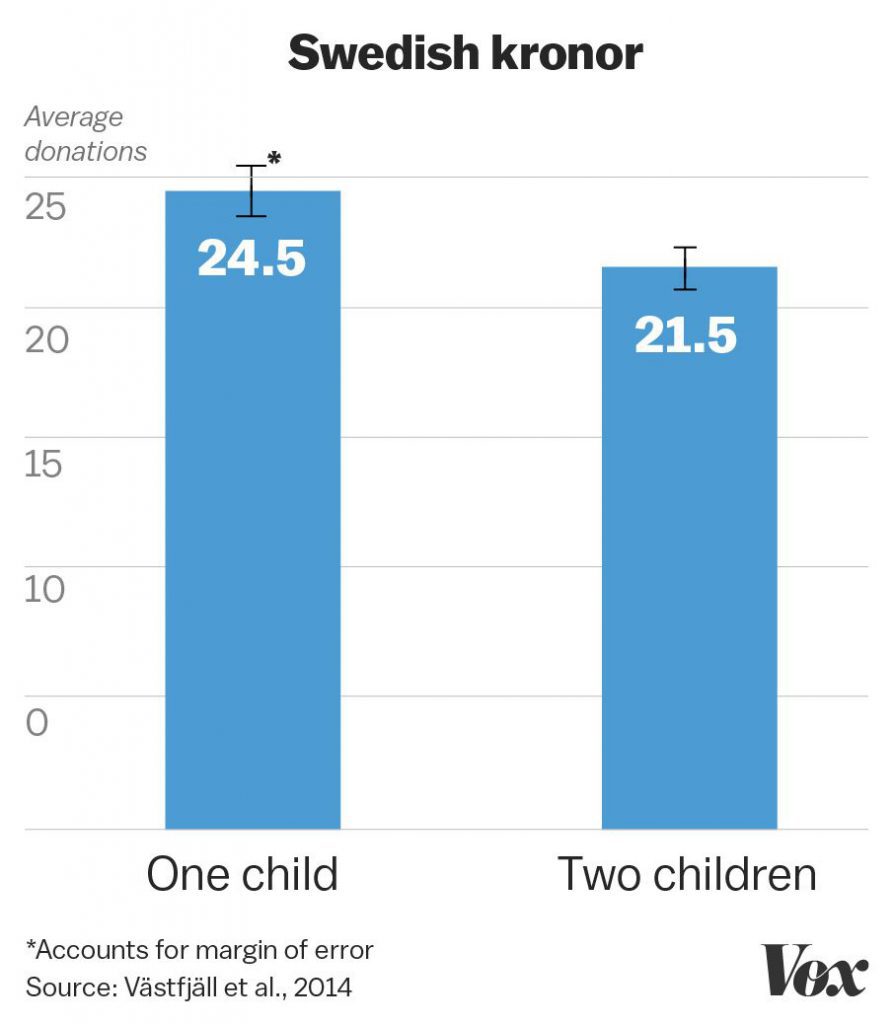

斯洛维奇最近的一项研究非常简单地证明了这一点。在实验中,斯洛维奇和他的同事询问参与者他们是否愿意为困境儿童捐款。当实验中的受害者人数从一人上升到两人时,研究人员记录到,参与者对孩子的同情减少了,对孩子的捐款也减少了。

在更大的苦难背景下,单个人的生命价值只会被削弱

举个例子。如果有人告诉你,你可以采取行动拯救难民营里的4500人,你会怎么想?听起来不错,对吧?你会成为英雄的。但是,在某些情况下,拯救这么多人并不会让你感觉太好,你也不太可能这样做。

斯洛维奇说,在一项实验中,“如果难民营里有25万人,人们不太可能去做能拯救4500条生命的事情,而如果难民营里有1.1万人,人们就更有可能去拯救那4500人”。被拯救的人数是一样的。但是在一个更大的苦难背景下,帮助那群受害者给人的感觉反而没有那么好。

原因之一是:随着苦难中受害者人数的增加,我们感到越来越无力提供帮助,所以我们关闭掉同情的开关。

但这种无助是一种谎言。斯洛维奇提醒我们:“即使是部分领域的改善也能挽救生命。”枪支管制法律方面的微小改变可以救人一命,捐赠不值多少钱的蚊帐也可以拯救生命。即使你不能把一个人从困境中拯救出来,做点什么来减轻他们的痛苦也会有所帮助。

在麻木中挣扎是艰难的;这有悖于我们的直觉。

我们面对百万人的困境麻木不仁,但很快就对个人境遇产生共鸣

我们为什么会这样?当更多人陷入困境时,我们为什么不能扩大和累积我们的同情心?答案基本上是,我们的大脑抗拒这种思维。斯洛维奇解释说:“感觉系统并不会叠加。感觉是不能成倍增加的,它并不能做算术题。”

丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)的前景理论中也有类似的概念:0美元和100美元之间的差距感觉上大于100美元和200美元之间的差距。差值仍然是100美元,但是人们会变得麻木。当数字从0开始,这种从无到有的差距能带给你更大的冲击。

是啊,大脑无法想象数百万人,但它确实擅长思考和关心个人的问题。

我们可以理解个人:这就是为什么一个患病儿童的故事往往会比大众的危机更让我们关心。还记得查理·加尔(Charlie Gard)吗?2017年,他11个月大,来自英国,患有一种罕见的致命疾病。美国国会的一些共和党人想让加德成为美国居民,这样他就可以得到实验性的治疗。同样是这些共和党人,他们许多人投票赞成医疗卫生立法,而这项立法将使美国数百万人失去医疗保障。那个男孩是个急症患者。而数百万人呢?只是一个抽象数字。

这是精神麻木研究的关键洞见:我们的感觉系统不做数学运算。“放在第一位的是:保护自己。然后是保护在我面前的人,”斯洛维奇说,“保护那些和我们相似的人,就在我们附近的人,最近遇到困难的人,诸如此类——当这些人处于危险中时,我们会产生强烈的情绪反应。”

不仅如此,同理心往往是有偏倚的:我们往往更容易自动地对与我们相似的人产生同理心。

对单个受害者产生的同情有可能转移到更多人身上

有一些方法可以对抗精神麻木。

慈善机构早就理解“可识别的受害者效应”,即单个受害者的形象比统计数字或一大群人的故事更容易引起同理心。

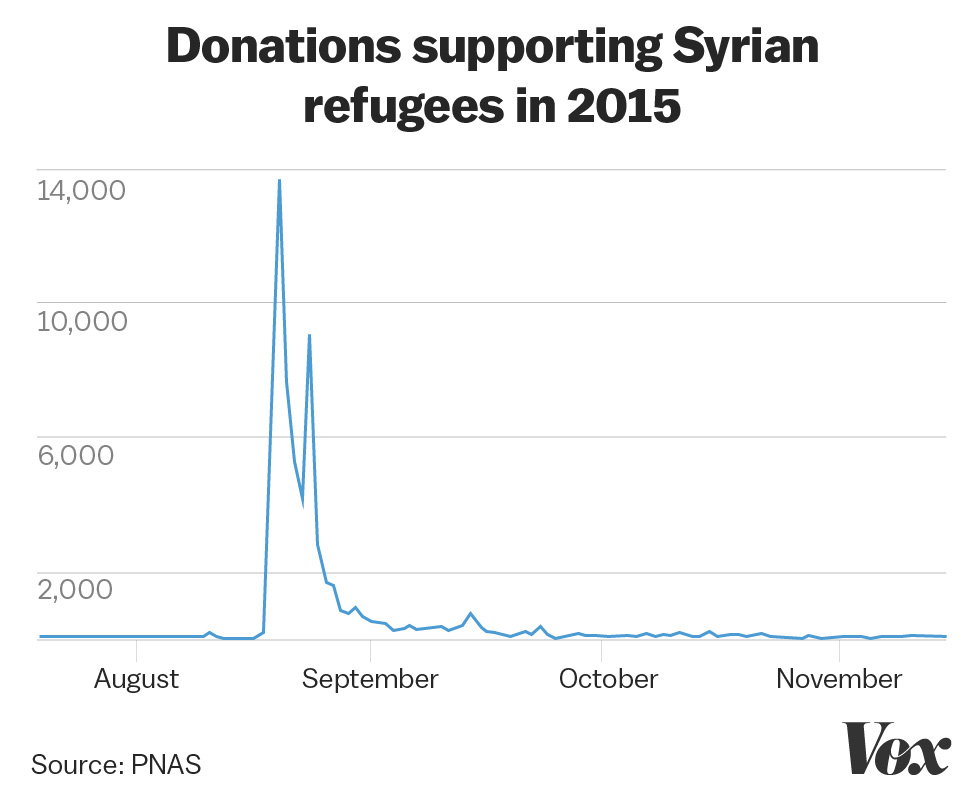

2015年,一名溺水的叙利亚难民男孩艾伦·库尔迪(Alan Kurdi,他的名字也被报道为Aylan)的照片成为公众舆论中关注叙利亚内战的一个强大而悲剧性的焦点。这场内战迄今已造成数十万人死亡,数百万人流离失所。

斯洛维奇在引用《美国国家科学院院刊》(PNAS)的一篇论文时表示,看到这张照片,“人们突然开始关心叙利亚战争和难民,而之前数十万人死亡的统计数据并没有让他们注意到这些。”根据谷歌的搜索结果,对叙利亚战争的关注持续了大约一个月。

不仅仅是搜索关注。照片发布后,帮扶叙利亚难民的慈善捐款也大幅增加。

“这些个人或照片的戏剧性故事给我们提供了一扇机会之窗,让我们突然清醒过来,不再麻木,我们想做点什么。” 斯洛维奇说,“如果人们发现能做点什么,比如向红十字会捐款,人们就会去做。但如果他们除了捐钱以外无能为力,那么久而久之,精神麻木就会再次发生。”

我们还可以做些别的事情:无论何时,只要我们能在一场巨大的苦难中强调人的个人遭遇和独特的人性,就能让民众开始关注这个群体。

心理学家早就知道,短语的简单变化可以改变我们的思维。2017年,心理学家库尔特·格雷(Kurt Gray)和同事们尝试了一种措辞上的微调,以增加公众对他人的同情。

这非常简单:如果我们不强调“一群人”,而是突出“群体中的个体”,会怎么样?强调个人的经历和人性是否足以促使人们对这个人的所感、所思和所为感同身受?

这样做是有效的。强调个人的故事会让参与者看到更多的人性。这里有一个简单的教训:说“叙利亚难民中的100人”可能比“100名叙利亚难民”更能引起情感共鸣。

然而,如何激发人们的同情心仍然是慈善机构面临的巨大挑战。这个世界面临的大问题总是涉及芸芸众生,但我们天生在情感上只有能力关爱与个人维系紧密的小群体。

“看看我们这个世界上存在的问题,”斯洛维奇说,“各种难题牵涉的人数都是如此之多。”

世界上的大问题需要更多的关注。因此我们必须与精神麻木的倾向作斗争。

翻译:孙闰松;审校:亦兰;编辑:EON

Why it’s so hard to get people to care about mass suffering

Finding the best ways to do good. Made possible by The Rockefeller Foundation. So many of the biggest, hardest-to-solve problems in the world involve huge numbers of people. The worldwide refugee crisis now involves 68 million people displaced from their homes, a record high. A million people still die from malaria every year.

评论