自我认知的革命

在心智如何运作的问题上,一位顶尖的行为科学家经过理性思考后认为,深刻的内心生活是一种幻觉。尽管这听起来让人绝望,但实际上是一件好事。

在心智如何运作的问题上,一位顶尖的行为科学家经过理性思考后认为,深刻的内心生活是一种幻觉。尽管这听起来让人绝望,但实际上是一件好事。

《安娜·卡列尼娜》里有一幕场景惊心动魄。一辆火车从莫斯科边境某车站驶出站台,女主角直接跳进火车轨道。但她真的是想死吗?她是对俄罗斯贵族生活感到倦怠?还是因为失去爱人渥伦斯基而被恐惧束缚?她真的已经到了难以承受,只求一死的地步吗?还是说,这次自尽行为只是一时冲动?会不会是她因为绝望才产生这种戏剧性的行为?在这么做之前甚至都没认真想过?

显然,我们问这些问题,是无法得到答案的。如果托尔斯泰说,安娜头发是黑的,那就是黑的;但如果托尔斯泰没有交代安娜为什么要自杀,那她的动机就是个谜。我们也许可以尝试以个人的角度解读她的行为,并讨论背后的可能性。但至于安娜真正想要什么,没有人知道。因为她是个虚构人物。

假如说,安娜是个历史人物,而托尔斯泰的著作是新闻式的再创作作品,那安娜的动机就不再是文学解读,而是一个历史事实。但我们探究这个问题的方式还是一样的:从同样的文本信息中找出一丝线索(有可能不靠谱),看看这个真实人物的心理状态。这时,有不同解读的人就是历史学家,而不是文人。

想象一下,现在我们可以采访安娜本人。假设那列火车能及时刹车,然后受了重伤的安娜被匿名送到莫斯科一家医院,并神奇地熬过了鬼门关,我们在瑞士一家疗养院找到康复中的她。但安娜很可能和其他人一样不确定自己的真实动机,毕竟她试图解释自己行为时也必须进行阐释。诚然,她可能有他人无法获得的信息,比如,她可能记得自己靠近站台边缘时脑中闪过绝望的话,“渥伦斯基永远离开了我”。然而,这类信息也可能是安娜自己以为的,与真实情况存在偏差。毕竟,自传的真实性总要打个问号。

从这一情节可得出两个截然相反的结论。一是我们的思想存在晦暗不可知的部分。我们不能指望人们能进行可靠的自我观察,或完整准确地表述个人信仰、动机。心理学家,精神病学家和神经科学家长期以来都在讨论如何更好探索人类更深层次的动机,目前多采用字词联想,梦境解析、数小时深度心理治疗,行为实验、生理记录和大脑成像这些方法。

但我认为,我们的思考应导向另一个完全不同结论:解读真实人物,和解读虚构人物之间没有差异。如果托尔斯泰的小说是报道文学,而安娜是一个活生生的19世纪俄国贵族,那么自然存在安娜是否在礼拜二出生的历史事实,但我认为安娜的真实动机仍无定论。没有任何治疗、梦境分析、字词联想、实验或脑部扫描能揭示一个人的“真实动机”,不是因为难找,而是找不到。

骗局的证据

得到这个结论并不容易。 作为一个心理学家,我想要了解人们如何思考、做决定。如果说,每个人在讲述自己想法或故事时有一定条理的话,那了解思考、做决定的过程就非常简单。只要把人们的表述稍加整理、精简,就可以推出人们真实的想法和意图。理论上是这样,但实际上完全做不到。因为太多证据显示,现实中的思想深度超出我们想象。精简不是一件容易的事儿。这些年来,我一直不肯承认这一点,现在终于意识到问题出在哪里。

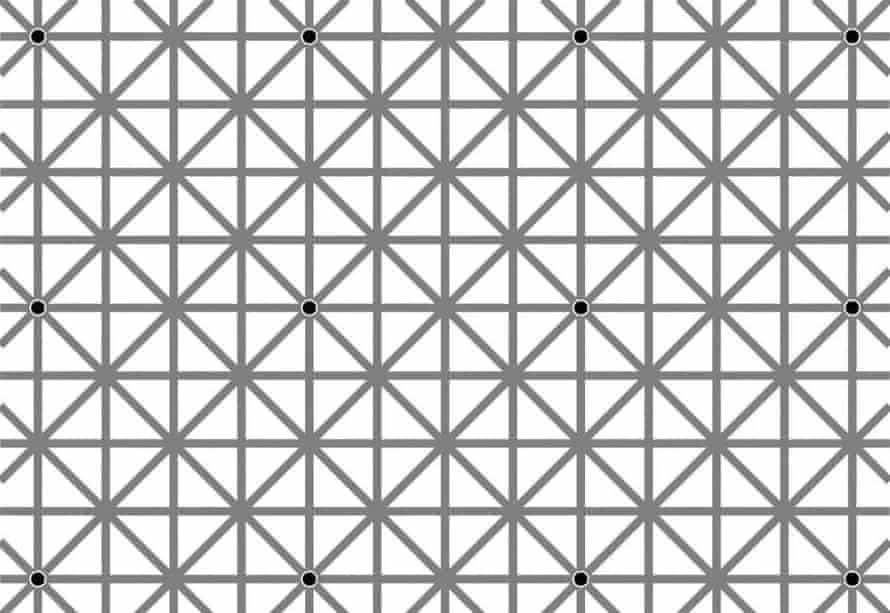

感知会经常蒙蔽我们。比方说,Jacques Ninio设计的“12点错觉”。图里有十二个黑点,每行四个,一共三行。在纯白背景下,人可以同时看到这些黑点。但一旦黑点嵌在网格里之后,就只有你盯着看的时候才会出现。那些注意力范围外的黑点就神奇地消失了,仿佛被灰色对角线“吞噬”了一样。有趣的是,当我们盯着看的黑点的时候,都能看到周围那些相邻的一对点,或点线,或三角形、甚至正方形。虽然这些相邻的黑点能被看到,但也因为注意力没法永远集中的原因,就会常常消失不见。

同理,日常生活里我们的注意力也是有限的。我们每次只能关注一个物体,其他东西就直接忽略掉了。我们能观察到的“注意力窗口”非常窄,每次只抓取一个对象、词语或脸。所以,如果有人说他可以做到记住视线范围内所有的细节还有色彩,那么他肯定在吹牛。之所以吃瓜群众信,那是因为当那个人被问起来视域里的特定细节时,比方说某花瓶的颜色或某个单词的含义,他/她可以做到马上调度注意力转动眼睛搜索信息,锁定“目标”后、马上回答问题。给的答案太顺畅,以至于吃瓜群众以为那个人早就把一切信息装在了脑子里。

再说远一点,连我们内心深处那些满到要溢出来的感受和想法,也都可以打个问号。要知道,大脑会自己添油加醋。不相信?来给大家讲个故事吧。认知神经科学家迈克尔·加扎尼加(Michael Gazzaniga)有一个很经典的研究,研究对象是左右半脑被手术切断的“裂脑”人。

解剖学层面来讲,我们大脑是对侧控制身体的。比方说,右半边的视域信息是传输到左半球视觉皮层处理的,然后左半球运动皮层控制右手,反之亦然。 所以对于裂脑患者来说,左右半脑能独立响应完全不同的刺激源。有一个著名的论证是,加扎尼加给右半脑看一幅雪景,给左半脑看一只鸡爪。接下来,右脑的任务是要找到与雪景相关的图片,并用左手选出铲子(下雪天铲雪用)。按说,左脑看不到雪景,只能看到鸡爪,所以是无法解释左手选铲子的原因。然而,左脑自己找到了个能说的通的解释:鸡爪与鸡有关,你需要铁锹来清理鸡棚。听起来很高明,但完全不是这么回事。

语言系统对我们行为背后原因一直寻求合理解释。不过,在不了解真实情况时,语言系统依然照以往的习惯去强行解释,这就不合适了。

我们的内心世界,可以说是想象力产物。在和他人交换能量的时候,会形成自己对事物的理解,就如同我们从文字里里感受到小说里虚构人物的性格一样。说回安娜,我们可以猜她的绝望也许更多是因为自己社会地位的急剧衰落、或是担忧她儿子的未来、或是无意义的贵族生活,而不是为情所困。其实,根本没有所谓的正确的解释,哪怕有些解释是基于托尔斯泰的小说稿,比其他更具说服力、更好证实。作为小说作者,托尔斯泰顶多能按自己的意愿去解释“真实”的安娜的行为,而安娜本人也只能再提供多一种解释。

生活情节的发展和小说没那么不同,我们每一刻都会形成信念,价值观和行为。和虚构作品一样,思想产生那一刻之前并不存在。换句话说,以往我们认为行为只是冰山一角,而底层还有深不可见的动机、信仰和欲望,但这只不过是思想欺骗了我们。事实上,无所谓深无所谓浅,心智呈现出来的,就是一切。

对于所有事物,我们的心智都会有对应的解释。每次选择、偏好、或者信念受到挑战时,都会尝试寻找一系列合理的解释。为什么选这个沙发?为什么是巴赫,不是勃拉姆斯?为什么选择这个职业?为什么要孩子,或为什么不要?为什么是进化论而不是创造论?如何使用自行车,小提琴或货币?每次合理化都能得到更多的论据支撑,然后提炼论点再阐述清楚,这个过程可以无限循环下去。我们有如此强大的创造力,以至于解释什么都易如反掌,我们甚至可以把自己想象成一个“心智先知”,能为每个问题找到现成的答案。

进一步分析后发现,心智先知只是一种幻觉。因为它提供的解释漏洞百出。如今大家的共识是,我们的想法经不住推敲也自相矛盾。我无法准确告诉你冰箱如何运作,或电怎么在屋里走线。每当我努力想解释英语语法规则、量化宽松工作原理或水果蔬菜的区别时,我总会陷入矛盾混乱。

难道这些漏洞就补不上了么?矛盾就解决不了?目前唯一的出路就是去试。我们也尝试了。两千年来的哲学都在致力于“厘清”诸多常识:因果、善美、空间、时间、知识、思想等;不用说大家也知道,“厘清”这些常识的任务尚未实现。同时,科学、数学也始于常识,但结果却被完全曲解:这些常识被改头换面,包装成了全新的复杂难懂的概念——比如讨论点落到了具体的热量、重量、力量、能量等角度上,然后只能得到和直觉相反的推论。 这就是为什么探索了几世纪后才发现“真正的”物理学规律,这也是每一代学生需要面临的挑战。

哲学家和科学家发现,信仰、欲望和类似的日常心理概念尤其令人困惑。我们经常把自己的认知强加到事物上(乱投射一通):比如说,我们认为蚂蚁是“知道”食物在哪里的,并且是“想”将把事物带回巢的;电子宠物Tamagotchis是“想”被投喂的;本来我打算输入“谷物” (grist)时,搜索框“猜”我想输入的是“软骨”(gristle)。我们随意将信念、欲望投射到自己和他人。自弗洛伊德以来,我们甚至创造了多个内在自我(如本我、自我,超我),每个自我都有他们的动机和行为方式。但这种合理化只不过是一种省事的虚构,精神分析也只是一种最高级合理化的投射:故事情节的错综复杂源自行为的细节和梦的片断。

一个人工智能实验

我们的思想行为受“常识理论”指引,尽管不同于科学上的理论,但仍能逻辑自洽。这种想法占据主流地位。从20世纪50年代起,很多科学家花了好几十年时间,研究怎么创造能和人一样思考的机器,其终极目标是系统化有序地批量制造出这种机器。

早期的人工智能研发沿用这种思路,大家都对这种思路寄予厚望。在过往的几十年里,顶尖的科研人员预测可在二十到三十年之内实现和人类同等水平的人工智能。不过从上世纪70年代开始,人们开始怀疑这个思路。到80年代时,系统化挖掘知识的计划陷入僵局。其实,从内心那儿寻求某种理论是不成功的,完全没有指导意义。这也说明找出人类行为背后的知识、信仰、动机是非常困难的。

国际象棋顶级大师也无法解释他们如何下棋,这如同医生无法解释他们如何诊断患者病情。我们谁也完全无法解释自己如何理解人和事物的日常世界。我们的说法听着像解释,但实际上只是勉强合理。也许人工智能前几十年研究的最重要发现就是,这问题本身如此艰深难解。

模拟人类智能的计划从此被逐渐遗忘。相反,AI研究学者打造的机器开始不向人类学习经验,它们直接通过大数据(图像、语音波、语料库和国际象棋棋局等)学习,相关研究在最近几十年取得了重大突破。大部分的人工智能研究重心已经转到完全不同但有所关联的领域:机器学习。很多前沿突破让机器学习的出现成为可能,例如运算更快的电脑、更大的数据量和更智能的学习方法。但机器学习无法让我们挖掘人类信念或重建常识理论。

我认为,惊人的应变能力就是人类智能的核心。这赋予我们能力,让我们能成功应对复杂、开放的自然、社会环境的挑战。举个例子,人工智能和机器人已经可以在不需要应变能力的领域准确完成工作,如国际象棋、AlphaGo和汽车装配工厂。但“机器人的崛起”不过是自动化的加强精进,至于我们的随机应变能力,大脑惊人的创造力,短期内芯片做不到,也可能永远都做不到。

自己创造未来

别绝望,这不代表不存在“自我”。我们大脑喜欢即兴创作,还不知疲倦、充满热情,还每时每刻都在产生思想。但就像舞蹈、音乐或故事讲述之类所有即兴创作一样,每个新想法都不是无中生有,而是基于过去的片段。所以我们每个人都是一段有着奇妙创造机制的独特历史,这机制能重组过往,形成新的感知、想法、情感和故事。而经历的肌理使我们对一些思维模式感到自然而然,对其他则尴尬不适。每次回顾过往,我们都在不断重建自我。通过影响重建过程,我们塑造出当下、以及未来的自己。

所以我们的驱动力,并非来自于幽暗、深沉的内心世界。相反,我们的思想和行为都是过去思想行为的变形。至于更看重哪些原则、允许哪些转变,我们都有选择的自由,以及判断力。既然今天的想法行为,会是未来的经历,那我们就时刻都在重塑自我。

这个观点,与弗洛伊德的心理极其矛盾,但与认知行为疗法(CBT)完美契合。临床案例非常好地印证了CBT的效果。重塑思维行为十分困难,需要建立新模式,以覆盖掉旧习惯。也就是建立一条路径,能让思维流动更顺畅及高效。CBT旨在准确建立新行为和思维模式,通过接近恐惧对象,来转变“躲开”这种消极思维方式。新路径能慢慢影响、控制旧习惯。诸多治疗方法可以帮助我们改写过往经历,产生对未来更有建设性的思维行为习惯。不过无法揭示隐藏在我们心灵最深处的病症——不是因为深不可测,而是它们不存在。

你也许会说,这解释蛮好。但我们也需要信念动机,来解释想法行为是有意义的,而不是彻底无序的混乱。毫无疑问,的确存在诸多重要心理事实,影响我们行动方式:我们所重视的事、所信仰的理念,以及驱动我们的热情。但如果思想是平的,即便存在所谓的故事,关于自己和他人的,信念、动机仍不足以驱动行为——因为它们只是一种投射,而不是事实。

但很多之前的例子可以为思维的有序(有时是无序)本质提供全然不同、更具说服力的解释——为创造新模式,而对之前的思维、行为的连续适应、转变。尤其是我们的文化,可以被当作以往历史的共享规则:我们所做的、所要的、所说的、所思考的——产生了社会和每个个体的秩序。

通过定下新规先例,我们共同逐步打造我们的文化,但新规也基于共享的旧先例,所以文化也在塑造我们。作为个体,我们的“自我”有限、破碎、惊人脆弱,我们只是某种最粗糙的文学画像;但作为集体,我们构建的日常、组织和社会则十分稳定自洽。

我相信这是个解放性的观点。我们不是被隐藏的动机驱使,并非被潜意识束缚,也没有无望地被过去困住,每个新想法、行为都是重塑自我的机会,哪怕只是轻微地。当然,自由也有局限。业余萨克斯演奏者不能“自由地”像查理·帕克(Charlie Parker)一样演奏,英语初学者不能随心模仿西尔维亚·普拉特(Sylvia Plath),物理学生也无法天然像爱因斯坦一样思考。

新的行为、技能和想法需要丰富深刻的思维习惯,养成有专业基础的习惯需要的几千个小时,这个过程没有捷径。在新思维、行动的产生中,我们每个人都自成一派,所以我们每个人都会以各自的方式演奏音乐,写作和思考。然而,有些东西在日常生活中是相同的,如我们的恐惧和焦虑,我们与他人交流有时存在困难。我们的自由,不是自我神奇地一步跃变,而是一次一步“重塑”思想行为。即使缓慢,我们当下的想法和行为也在不断重构思维。

难道这说明我们是一块白板?可以往上书写任何心理模式?完全没有的事。你比方说音乐。我们对音乐的感知建立有好几个方面:神经系统的节奏生成区域、大脑分类声音的方式等等。再比方说语言。语言的塑造取决于我们的发声器官、大脑形成和识别复杂句的方式等等。人类的音乐和语言有许多形式——但不是任何形式。思想也不例外,会受到大脑的偏见偏好,以及基因的影响。

所以我们的思想行为是会受到生物学影响,但不是完全由生物学决定。而我们也并不会被神秘心理力量困住。任何思维困境都是我们自己建造的,也都可以像建造时一样拆除。如果思想是平的——当我们设想自己的思想,生活和文化时——我们有能力想象并实现一个鼓舞人心的未来。

评论