显然谬误:我们真的可以无视那些显然的事物吗?

如果“看不见的大猩猩”实验不能证明人类对显然之事失明,那么它又意味着什么呢?它对我们理解知觉、认知乃至人类意识有何意义呢?

如果“看不见的大猩猩”实验不能证明人类对显然之事失明,那么它又意味着什么呢?它对我们理解知觉、认知乃至人类意识有何意义呢?

正儿八经的科学实验一般都搞不出什么大新闻。然而,“看不见的大猩猩”,这项美国心理学家丹尼尔·西蒙斯(Daniel Simons)与克里斯托弗·查布利斯(Christopher Chabris)于1999年进行的注意力实验,却是妇孺皆知的经典。

2001年,诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)在《思考,快与慢》一书中浓墨重彩地描述了这个实验,并称它揭示了人类心智的某种本质,即人们“无视那些显然的事物,更意识不到自己的无视”。卡尼曼的观点与目前认知科学领域的主流思潮不谋而合,此外,甚至还可以说他巧妙地点出了行为经济学种种理论的内核所在。

另一位经济学巨擘史蒂夫·列维特(Steven Levitt)曾如此评价卡尼曼的毕生成就,“那一句话里浓缩了所有精髓。”人类是“瞎”的这一观点如此盛行,使得人们对人工智能的热情也水涨船高——既然人类那么愚蠢,何不寄希望于 AI 取代人类判断以消除谬误?

然而,人类确实对显然之事恍若无睹吗?最新研究给出的答案是否定的,这个对认知科学、行为经济学甚至 AI 领域都影响深远的结论,受到了前所未有的挑战。可是,一个人人奉之为圭臬的理论,怎么会错得离谱呢?

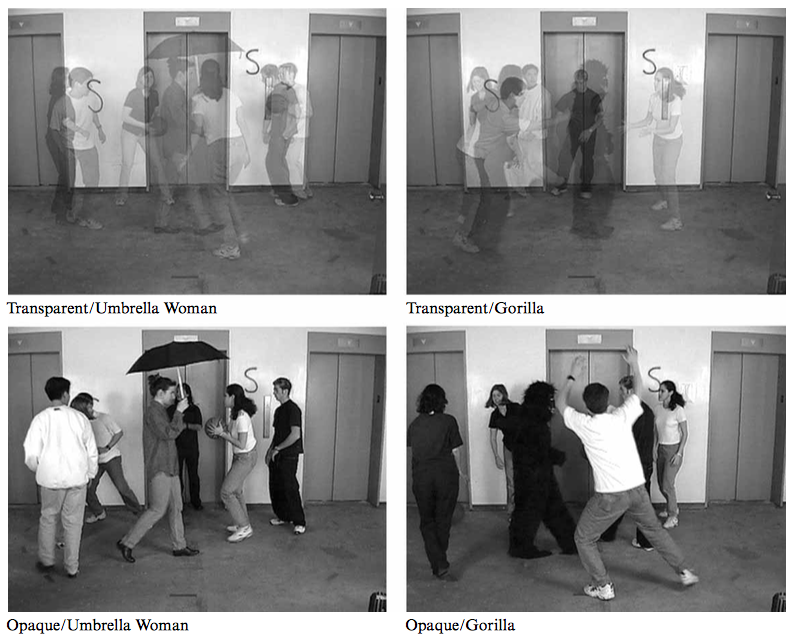

首先,让我们回顾一下西蒙斯和查布利斯的经典实验,看看它能否支持另外一种关于人类心智更为正面的解读。在实验中,被试的任务是观看一段篮球视频,并数出传球次数。当然,为了增加难度,他们被要求只计数穿白色球衣一方的传球,而球场上还有穿黑色球衣的另一队在传球,从而形成了干扰。

下面才是实验的关键之处:当被试努力数着传球时,一个装扮成大猩猩的人缓缓经过镜头。这只“大猩猩”甚至在画面中央停了一会儿,捶打自己的胸膛,再继续前行。实验结果令人咋舌,七成被试没有看见大猩猩。当他们看第二遍时,不禁惊讶得怀疑人生——这么明显的东西我居然没注意?“看不见的大猩猩”的视频在 YouTube 上有数百万次点击(作为科学实验已经了不得了),该实验的诸多衍生版本(比如“月球漫步的熊”)也自带流量,挣足眼球。

争辩当时的实验结果本身是否可靠,多半是徒劳。我们可以大方地承认,大多数人没有发现大猩猩。然而,对这一事实的诠释又是另一码事。我们真的可以据此得出实验设计者以及卡尼曼的结论,即人类“无视那些显然的事物”吗?似乎,完全可以对实验结果进行截然不同的解读。

可以试想一下:你正第二次看这段视频,这次研究人员没有下达任何具体的指令。看完后,你被要求描述所看到的东西。你可能会说,两支篮球队在传球。你也可能会说,有只大猩猩路过。然而,此类事实之外,你的大脑不太可能同时记录其他任何事物的具体数值。其实,视频中有太多“显然”的特征值得你注意并汇报,比如传球的总次数,球员的性别或种族构成,球员步伐移动的总次数……如果你刻意寻找信息,那么球员的发色、服装、表情,地毯的颜色,背景上喷绘的 S 字母等等,都是“显然”的。

我们真的可以据此得出实验设计者以及卡尼曼的结论,即人类“无视那些显然的事物”吗?

简言之,大猩猩实验视频的信息量太大了,“显然”的东西也太多了。这正是关键所在。我们可以称之为“显然谬误”(the fallacy of obviousness)。视频把一切都展示得明明白白,但是遗漏其中任何一点并不意味着我们熟视无睹。是实验的设计导致被试忽略了大猩猩,毕竟他们得全神贯注地数传球呀。既然他们的注意力早已被这个任务抢占,看不见大猩猩也很正常。只有我们回溯整个实验时,才会觉得大猩猩是多么抢镜。

问题在于,视觉上的“显然”或“重要”,是很难进行科学定义的。我们得考量这些事实的相对性,换言之——对谁显然,又对于怎样的目的而言是显然的?

····

为了更好地理解显然谬误,以及为什么连卡尼曼这样的大咖都犯了糊涂,请容我多啰嗦几句。卡尼曼之所以关注所谓“显然”,与他心理物理学的教育背景直接相关。心理物理学关注环境中的刺激与心灵的对应关系,而非心灵自身的本质特性。在心理物理学家看来,所谓“显著性”(salience)取决于环境刺激的内在特征,例如其大小、对比、运动、颜色、意外性(surprisingness)等。在2002年的诺贝尔获奖演说中,他称这些为“自然的评定”。没错,以卡尼曼的视角来看,那只“大猩猩”对于任何观看视频的人来说都应该是显然的;然而同样按照这一视角,视频里的其他所有信息,也都符合显然的定义。

如果“看不见的大猩猩”实验不能证明人类对显然之事失明,那么它又意味着什么呢?它对我们理解知觉、认知乃至人类意识有何意义呢?

实验可以为我们提供另一种结论:何为显然取决于观察者所寻找(look for)之物,而非观看(look at)之物。所谓显然,并非不证自明。正如福尔摩斯的名言,“最具欺骗性的恰恰是显而易见的事实”——这并不是在否认事实或“替代性的事实”,而是将质疑的矛头指向了“显而易见”——为什么我们会说有些东西是显然的?它们何以成为显然的?正如前文所言,所谓显然性只不过是与某个特定的问题或任务的相关程度。人类(或其他生物)并不会被动地记录并理解眼前的任何事物,而是主动地在寻找。与心理物理学的论断恰恰相反,感知机制运作的背后是一种从心灵到世界(而非世界到心灵)的驱动力,而“看不见的大猩猩”实验恰恰可以证明这一点。什么东西会被“看见”,依赖于我们的期望,取决于需要解答的问题,与我们所寻求的目标密不可分。

相比“人类无视显然的事物”的诠释,上述观点乍听之下平庸无奇,实际上却是非常激进的断言。因为它赋予人类以感知的主体地位,而不是把人类降格为被动记录周遭环境的机器。——我们并非如卡尼曼所称,只是像相机一样机械地记录镜头前的事物,根据外界的输入得到固定的输出;相反,思维决定了我们如何观看,这种观看受到大脑中“问号”的引导。被试没有看见大猩猩,不是因为他们“瞎”了,只是有人指示他们去关注其他东西而已。“有多少次传球?”——就好比我问自己:“我的钥匙在哪?”——此类问题使得我们优先关注视觉场景中的某些方面,而不得已忽略了其他。

德国生物学家雅各布·魏克斯库尔(Jakob von Uexküll,1864-1944)认为,包括人类在内的所有生物,都拥有一幅对于所寻找的东西的“隐藏的图像”(Suchbild)。具体到人类,这幅图像包括脑海中的问题、期望、困难、预感、理论等,它塑造并指引着我们的知觉与注意力。哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)曾于1966年通过一次生活化的实验阐释了这个道理。在牛津大学讲课时,他转向听众说:“实验是这样的,我要求你们时不时地观察。希望大家积极配合,认真观察!然而,我猜你们有些人没有观察,而是忍不住想问我:你想让我们观察什么呢?”紧接着,他自然引出了对于观察的洞见:“其实我是想向大家展示,为了观察,我们大脑中必须得有一个明确的问题,一个通过观察或许可以解答的问题。”

换言之,不存在中立的观察。外部世界不会指引我们的观察,反之,世界回应我们提出的问题。我们的观察往往有所指向,有时是为了回答特定问题,也有时是为了满足好奇。“所有的观察要么支持某个观点,要么反驳它。”达尔文在1861年这样说。艺术史学家贡布里希(Ernst Gombrich)在1956年也曾强调,在观察和感知过程中,“观察者的本分”(beholder’s share)尤为重要。

我们眼前的“东西”实在太多了,以至于无论如何去记录,都不可能达到客观全面。

显然,上述以人为中心并由问题驱动的感知观,与卡尼曼的“显然”之预设背道而驰,后者将观察视为一个关于我们面前实在之物的函数,给定的大小、对比和色彩对应着特定的感知;他不承认所谓“隐藏的图像”,即认知的倾向性以及感知者的属性。卡尼曼认为自然是重要的因素,这一点没有错。然而,自然应该是对感知主体而言的,而非感知对象的内在属性。两者间有根本性的差别。我们眼前的“东西”实在太多了,以至于无论如何去记录,都不可能达到客观全面。正如福尔摩斯的那句名言,“问题是我们有那么多证据,无关紧要的把最关键的那些都掩盖了。”“看不见的大猩猩”视频也是这个道理,当海量信息摆在面前,人们只能努力专注于那些能解答问题的证据,只有有意义的、有用的东西会被收入眼底。

如果我们固执地相信人类的本性被盲目与偏见所宰制,便永远无法获得这些深邃的洞见。但话说回来,卡尼曼的功劳值得肯定,他对盲目与偏见的强调进一步发展了赫伯特·西蒙(Herbert Simon)于上世纪50年代提出的“有限理性”,促使传统的经济理论脱胎换骨。早先的有效市场(efficient market)理论假设了市场中的行为主体都具备超凡的感知能力,用经济学家詹姆斯·布坎南(James Buchanan)1959年的话来说,就是“观察者的全知”。这两种对人类认知与判断力的态度呈现了两个极端,颇具讽刺意味。在一个极端,经济学家假设人们无所不知,所有显然(且相关)的东西都被明码标价——百元大钞不会安静地躺在人行道上,因为万能的“经济人”早就抢走了它。而另一个极端的行为经济学家们,则执着于揭示我们的偏见与盲目。

可是,行为主义的科学家们指摘人们的弱点,不正是在扮演上帝,自诩全知吗?两个极端都走不通,便意味着我们还有第三条路可走,即聚焦于人类通过确定问题、形成预期、提出假设、构建理论以理解环境的卓越天资。只有这样,人性才受到了应得的尊重,它不再被那些关于认知和人类本性的夸张理论所扭曲,不论“全知说”还是“盲目说”。这第三条路可以追溯到1759年亚当·斯密(Adam Smith)的观点:“人类社会这个巨大的棋盘上,每个棋子都有自己独特的运动规则。”艾玛·罗斯柴德(Emma Rothschild)在2001年的《经济情感》(Economic Sentiments)一书中将斯密的思想总结为一种“理论人的理论”(theory of people with theories),它承认个体运用理性和智慧的可能性,与强调人类普遍愚蠢的行为主义理论形成了鲜明对比。

计算机和人工智能的判断力远超人类——这已经成为当代人的正统信条。事实上,心理学、经济学、认知科学等领域对盲目与偏见的过度强调正是这一信条的书写者。去年,卡尼曼在一次演说中宣称:“一旦有足够的数据,这个世界上就不存在只有人类能做的事情了。”他甚至倡议“应该尽可能地用算法取代人”,人类既视而不见,又受制于偏见,无法区分噪声和信号,所以人类决策应该让位于电脑算法。这种思潮助燃了人们对人工智能以及神经网络、深度学习等相关工具的狂热,一些支持者甚至认为大数据及算法即将重新定义何为科学。比如,《连线》杂志的编辑克里斯·安德森(Chris Anderson)就曾在2008年大胆宣告“理论的终结”,因为“数据的洪流必将冲垮过时的科学方法”。我们对于人性本质的假设,自然而然地决定了科研的方向和方法。

该观察什么,哪些东西是相关的,该采集什么数据,这些问题首先是人类的任务,计算机无能为力。

然而,即使最尖端的计算机、最成熟的算法也无法应付“显然谬误”。也就是说,它们永远无法知道什么东西是相关的。早有 AI 支持者意识到这一局限性,约翰·麦卡锡(John McCarthy)和帕崔克·海恩斯(Patrick Hayes)就在1969年的论文中谈论过“表征”(representation)和框架问题(frame problem)。可是现在,在信息和数据处理热潮的席卷之下,这些隐忧被彻底遮蔽了。最近谷歌自动驾驶汽车的新闻就是绝佳的例子,当路口有一辆处于“定车”(track stand)状态的自行车(骑车人踩踏板让死飞车保持原地不动),自动驾驶汽车就彻底懵了。计算机只能按照程序运作,它们没有临场反应所必需的想象力和创造力。虽然我们可以逐渐改善算法以应对新情况,但这说到底还得依靠人去输入,而计算机几乎没有自主性。

该观察什么,哪些东西是相关的,该采集什么数据,这些问题首先是人类的任务,计算机无能为力。现在的主流 AI 理论恰恰忽略了观察和感知的本质:是问题和理论驱动着它们。当代科学方法和科技历史时刻都提醒着我们,那些最重要的科学发现都依赖于问题的发现和理论的构建,而非大量的数据或强大的计算力。

就拿我们熟悉的牛顿举例吧。按照他对友人威廉·斯图科利(William Stukeley)的说法,他观察到一个苹果掉了下来——多么稀松平常的事情啊,牛顿之前的人们当然都看到过苹果或者别的东西掉落。然而,牛顿心中的问题和理论使得他在平凡的观察中发现了全新的意义和相关性。在科学领域,一些视觉或物理上的“显然”,其实也没有表面上那么简单。牛顿发现太阳光欺骗了我们的眼睛,它实际上不是“白色”的。牛顿当然没有神奇的大数据和计算机,他依靠的是设计精妙的试验,只用了一次简单的观察加上一面棱镜,而不是一猛子扎进数据的海洋。直觉、假设、理论三步走而已。运用这种方法,牛顿展示了白光其实由光谱上各个颜色合成。理论先行于数据与观察,而非跟随其后。类似地,是宇宙日心说的产生,使得太阳绕着地球转这一“显然”的观察拥有了全新的意义。

爱因斯坦在1926年已经说得很清楚了:“观察依赖于理论。理论的预设决定了你是否能观察到某种现象。”无论是关乎那只捶胸顿足的大猩猩,抑或是探求宇宙终极实在,这个道理都很适用。

····

我们如何诠释“我们中间的大猩猩”实验,其实有点类似罗夏墨迹测试,人们给出的解释取决于所寻找的东西。一方面,可以说实验证明了人类的视而不见,而另一方面,它又展示了视觉观察如何受到个体头脑中问题和理论的指引,或如何跟随他人的指令。然而,我们不能随便选择一种诠释。心理学、经济学和认知科学领域都不乏信奉行为主义的科学家,他们对于人类盲目与偏见这一教条的信仰无比牢固,以至于他们会刻意寻找相应的证据。人们都喜欢盲目、偏见这些耸动的概念,“人们对显然之事视而不见”听上去也比“人们只是在响应问题”有趣多了。然而,科学家们自己对于“盲目”先入为主的偏好,容易导致科学实验的设计、观察、侧重和解读都误入歧途。如果他们铁了心想证明盲目和偏见,就一定能发现那样的证据。

此外,“我们中间的大猩猩”实验的设计和操作过程也很可疑。在2012年《自然》杂志刊登的一封公开信中,卡尼曼对一些探讨心理学中“启动效应”的文献提出了质疑。(启动是一种内隐记忆的效应,指受到一种刺激/知觉模式时,会影响到对另一个刺激的反应。)类似的问题同样存在于那些展现人类的盲目与偏见的实验,其设计与解释的可靠性因而难以服众。卡尼曼的建议是大规模地复制启动实验 ,然而我认为,我们需要的并非堆砌大量的数据或重复类似的试验。重要的是更好地去解释,以及构想相异的理论。可以想象,仅仅是更多实验数据无疑会进一步证实既有的观点。我反复强调,“看不见的大猩猩”必须得到正确的诠释,同类研究也必须基于可靠的实验设计。

如果一开始就把“对显然之事视而不见”当做无需反思的预设,科学家们的研究设计本身便不可避免地带有了偏见,后续的观察、对证据的解释也会一条道走到黑。更讽刺的是,当“人类的盲目与偏见”深深刻在脑海中,研究者也会对人类认知模式中其他更积极的方面“视而不见”。可以说,最致命的问题存在于科学研究的最顶层,存在于那些预设的问题与框架性的理论中。如果我们的理论总是执着于人类的盲目与偏见这方面,我们的实验旨在不断地试图提供证明,或者在日常观察中竭力寻找相关的例子,就会发现证据俯拾可得。对偏见与盲目的“猎巫”行动甚至导致了一些荒唐的结论,比如2013年心理学家基斯·斯坦诺维奇(Keith Stanovich)竟断言“人类往往不如蜜蜂来得理性”。这种思维方式还催生了一些教导读者如何与自身的盲目和偏见斗争的畅销书,比如2008年的《助推》(Nudge)和2016年的《理性商》(Rationality Quotient)。

试图纠正行为、改善决策的努力当然令人钦佩。可是在很多情况下,为什么要相信那些满脑子都是“偏见”这个概念的人开出的处方呢,他们真的知道什么是正确、理性的行为吗?“最后通牒”(ultimatum)就是个简单的例子,经济学或心理学实验中经常出现这种博弈。它的规则如下,两人为一组,每组中只有一个人手头得到一定数额的钱,比方说10美元。有钱的人需要决定将这10美元中的多少分给他的搭档。如果搭档同意分配方式,他们就以这种方式分享10美元;拒绝,则两人都一无所获。

一些经济学家眼里最理性、最正确的做法是,只分给搭档最小的份额,或许是1美分吧。因为作为理性个体,你的搭档面对任何份额都会接受,哪怕只有1分钱。毕竟,1分钱也是钱啊。否则,他就是非理性的人了。可以想见,在日常情况下,不同文化环境中的人的真实做法与经济学家的理性行为理论相去甚远,有些人给他的搭档很多钱,有些人不屑于接受数额过少的施舍。于是,一些经济学家称这些行为是不理性的,这些人偏离了正轨。然而,更合理的解释是,个体行为因地制宜,与其所处文化环境的行为规范以及与其互动的其他个体都密切相关。大猩猩实验也是如此,那些相互矛盾的观点(不论是偏见说,还是个体中心的情境逻辑),对于同一组数据发现都说得通。

对于那些纠正盲目行为的善意尝试,我们必须明白天下没有免费的午餐。改变对某些东西(比如大猩猩)视而不见的现状,不得不以忽视其他“显然”之物(比如传球的次数)为代价。更为重要的是,我们应该对人类提出问题、理论以引导知觉观察的卓著才能,给予更多关注和深入探究。那些揪着盲目与偏见不放的人,永远都不会意识到这一点。换言之,如果继续炮制那些意在寻找、展示偏见与盲目的实验,永无止境地书人类写认知缺陷的罪状,那么我们生成问题与理论的智慧之光将永远被阴霾遮蔽。甚至,痴迷于盲目和偏见可能会贬损人类自身的价值,将科学实践降格为有罪推定,这在道德上颇有问题。

对人类能力的集体嘲弄已经“蔚然成风”。卡尼曼2017年的一场学术讲座的总结陈词便是很好的例证,他说计算机或机器人在三个维度上胜过了人类:它们的数据推理能力强,不会为叙事所迷惑;它们的情商更高;它们还展现了远超于人类的智慧。卡尼曼已经走火入魔了。我们都看到了计算力和 AI(包括机器学习、深度学习、神经网络、大数据分析等技术)的飞速发展,它们前景无量、振奋人心,这一点毋庸置疑。自动驾驶汽车、自动化工作流程等产品也有望解放人类的劳动力,让我们投身于其他创造性事业。然而,AI 的前景也有令人担忧的一面,比如导致大规模失业,超级智能计算机甚至可能灭绝人类。无论保持乐观或是心存恐惧,其实都可以理解。

可是,我们必须意识到,这些有关 AI 的概念大多都建立在对于人类理性的极度狭隘的理解之上。有些人坚信人类大脑的功能仅仅是某种形式的计算而已,比如雷·库兹威尔(Ray Kurzweil)在2012年的《如何创建思维》(How to Create a Mind)一书中所言。这种观点假设智力、理性在很大程度上可以化约为概率统计与数学计算。人类的计算能力自然比不过计算机;然而,智力与理性可不等于计算,更重要的是关注、辨识最为相关之物的能力。

判定何者是有关的、有意义的,才是智力与理性的关键所在。相关性与意义一直不是 AI 领域的研究内容(即所谓“框架问题”)。我们可以通过编程让计算机辨认并注意世界的特定方面,但这必须被预先设置妥当,换言之,这对于计算机是先验的。编程不能创造新观察,提出新问题,以及有意义地自我调整从而适应新环境。自主发问,构想假设,发现并辨识新事物的能力是人类的专利,计算机程序可帮不上忙。没有一种数据处理方式可以帮助我们切换视角,发现那些表面上稀松平常、理所当然之事背后的玄机。有些事,还是得交给人类。

人类与计算机的交互日趋紧密,交互形式也日新月异,这当然是好事。可那些铺天盖地的“AI 超越人类”、“人脑不过是一台计算机”之类口号的背后,正是近半个多世纪以来学界一厢情愿的 AI 狂热。早在1972年,赫伯特·德雷福斯(Hubert Dreyfu)就在《计算机不能做什么》(What Computers Can’t Do)中指出这种乐观主义明显的谬误,还有,不能将大脑比作计算机。对计算的局限性的思考可以追溯到更早,维多利亚时期的计算机先驱艾达·洛夫莱斯(Ada Lovelace)就认识到了这一点。

总之,我最担心的是目前的认知科学、心理学和计算科学领域都像得了传染病一样,痴迷于人类的盲目与偏见;这种四处蔓延的疾病,让科学家们自己成了“瞎子”,对人类本性中具有生产性、创造性的方面视而不见。——卡尼曼等人说得没错,人类的确对许多“显然”之事熟视无睹,就跟瞎了一样。但是,显然并不意味着有关、有意义。与其说盲目是一种缺陷,毋宁说这是人类的特点。

在提出问题、设定预期、构建假设和理论,以及将知觉与注意力投向有关、有用、有趣之事等诸多方面,人类都可谓是天才。我们应该更多着眼于这些人类心智的生产性、创造性的特质。要是大脑没有这些奇妙的能力,我们眼前的科技发展、创新进步、经济繁荣又从何而来呢?当然,人类犯了很多错误,也会继续犯错,这个世界上充斥着大大小小的问题和症结。但即便如此,我们仍应该将目光投向人类的创生性特质,因为这些研究终将帮助我们解决更多问题,并带来进一步的技术飞跃。

作者误解了大猩猩的实验吧,那个本来就是用来证明人类的认知能力是有上限的,“显然”的东西越多反而更为有力地佐证了实验的结果。

“牛顿当然没有神奇的大数据和计算机,他依靠的是设计精妙的试验,只用了一次简单的观察加上一面棱镜,而不是一猛子扎进数据的海洋。直觉、假设、理论三步走而已。”

直觉 恰恰 就是 人脑的 神经网络 基于 大数据(长期 观察、关注) 输出的 结果!