我们想尽办法提高自己的生产力,却起了反作用:这只会让我们觉得更加忙碌,更加劳累。

人类永不止息地为了活得有意义而斗争,对抗着不可避免的死亡。这一斗争在2007年夏天的一个星期一进入新的阶段。这天,谷歌的员工们聚集在一起,倾听以极客自居的作家梅林·曼恩(Merlin Mann)发表演讲。他们最大的职业烦恼就是电子邮件。这种“数字化瘟疫”侵占了越来越多的时间,使他们没时间处理更重要的工作,也没时间享受生活。而曼恩这位“个人生产力”运动的新星,认为自己已经找到了答案。

他管自己的这套方法叫“收件箱归零法”,而其基本思想相当简单。我们大多数人使用电子邮箱的时候沿袭着一种坏习惯:我们每隔几分钟就检查一下邮件,阅读它们,觉得有些小小的压力,却几乎不去处理。于是邮件越堆越多,成为一座压力山大的大山。

曼恩则不同。他那天在硅谷的谷歌校园中,对听众提出建议:每当你查看收件箱时,都应当有条理地“归零”:弄清楚每一封邮件要你采取的行动——是回复一封信,是在自己的待办事项中添加一个项目,还是把它归档就行了。然后采取那个行动。重复这么做,直到邮件全部审完。然后你就可以关闭邮箱,继续享受生活了。

“这相当于在说,‘我处理起电子邮件来就是个渣渣,而这些东西能帮助我不那么渣渣——也许你会觉得它们很有用。”曼恩后来回忆道。然而他却引发了紧张的社会意见大对立。成百上千的人在网上看了他的演讲视频后,“收件箱归零法”催生了无数的博客、书籍和APP。

此法在御宅族中风靡,仿佛是当年“阿特金斯饮食法”[1]大流行的再现:即使你自己不那么做,你也几乎可以肯定地知道有谁在那么做。曼恩的追随者们斗志昂扬地晒出截图,展示他们已经清空的收件箱。而《纽约客》却察觉到对曼恩的追捧越来越像是一种邪教,于是说他的体系“介于山达基教和禅修之间”。(《纽约邮报》则说该方法是一派胡言。)

提高个人生产力,也就是最大化地利用你有限的时间,这一目标已经成为了我们当代的主旋律。

如果觉得这些狂热行为很极端(毕竟“收件箱归零法”只是一套处理电子邮件的技术流程而已),这是因为电子邮件的问题早已远远不止是技术问题了。电子邮件充当一种无限的待办事项表:地球上的任何一个人都能随意地往里面添加任何事项。对数字化经济中的“脑力劳动者”而言,这既是一种隐喻,又是一种交付机制,给人以这样的感觉:试图在有限的时间内,完成数量在不断增长的任务,这种压力会让人难以承受。

我们大都体会过这种隐隐的不知所措:感觉我们的生活虽然充满各种活动(这可能让人很兴奋),但时间却脱离了我们的控制。而现在,由曼恩参与发起的“个人生产力”运动,承诺提供时间管理的建议来减轻人们的痛苦,而这些建议专为智能机与互联网的时代量身定制;这一运动正前所未有地繁荣。目前在苹果应用商店里,“生产力”类别之下有上千个APP,其中就有软件用来模仿在咖啡厅里工作时的背景噪音(一些心理实验表明,这有助于人们集中精力工作),还有一种文字处理器:如果你不能保持足够快的打字速度的话,它会把你写下的字删掉。

提高个人生产力,也就是最大化地利用你有限的时间,这一目标已经成为了我们当代的主旋律。《纽约时报》记者查尔斯·杜希格(Charles Duhigg)所著的两本该主题的书籍共同占领了美国畅销书排行榜超过60周。而另一本书,《四小时工作周》开出了不靠谱的空头支票,诱惑了全世界135万读者。还有一些博客为高效约会提供建议,也为高效约会的潜在成效,也就是高效育儿,提供建议。美国的一些旅店,甚至还在店内的标语上,祝福房客能够享有“高产的住宿体验”(你懂的——译者注)。

在过去的几年中,典型的硅谷初创企业致力于解放时间与脑力。其方法是消除日常生活中恼人的“摩擦阻力”:购物、洗衣,甚至是吃饭——比如改吃那种粘稠的米色代餐Soylent。而这种解放,基本上总是以增大你的工作量为目的。

然而事实上,更多的时候,旨在提高个人生产力的技巧似乎加剧了他们想要缓解的焦虑。你越是善于管理时间,你越会觉得拥有的时间太少。即使有人成功地运用了“收件箱归零法”,也不总能让他们安心。一些人把它解读为,每一封邮件都应当回复,这却反而更加牢固地把他们拴在了收件箱旁。(“这个状况真令我抓狂。”曼恩说。)

对另一些人而言,无论是什么邮件,一想到它会让本该保持整洁的收件箱变得杂乱无章,他们就神经紧张。于是他们更加频繁地查邮件了。而我自己对于“收件箱归零法”的郁闷体会是,处理邮件变得超级高效也就意味着我会收到更多邮件。——毕竟,回复一封邮件,通常会引来一封对你回复的回复,如此往复。(相比之下,粗心的邮箱用户时常会发现,忘记回复能够带来一些好处:别人会去寻求其它的解决方案,来解决之前缠着你要你解决的问题;或者信中提到的迫切危机根本就没有降临。)

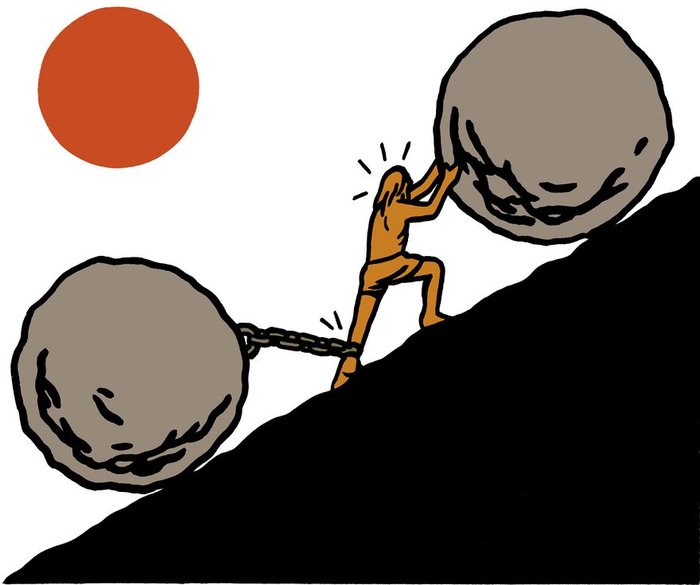

时间管理理论给出的诱惑是,总有一天,一切终将置于控制之下。然而现代经济中的工作,具有无上限的特点。而如果来信源源不断,“收件箱归零法”就永远无法带来解放。——你依旧是西西弗斯,永恒地把石头滚上山头。你只不过是滚得稍微快了一点。

在谷歌发表演讲两年后,曼恩在网上发表了一段又乱又长还略显狂热的视频。他宣布已经签约,要出一本“收件箱归零法”的书。而他作为一个生产力导师的生涯,却开始引起他内心的冲突。“做这一行(也就是演讲和咨询),我已经开始赚很多钱了,但我也开始感到内疚。”他今年早些时候告诉我,“这种关于生产力的话题引发了最糟糕的拖延症,因为它让你感觉你在干活,而我的作品却特意跟人说,‘喂,过来瞧瞧该怎么干活,而不是这就去干活!’”

那部书错过了原定的出版日期。粉丝开始质疑。又过了两年多,曼恩发表了一篇自我批评的文章,突然宣布放弃那个项目。这是一篇3000字的呐喊,是一个男人的幡然悔悟:失去一天又一天的早晨与自己的三岁女儿在一起的时光,全因他“信口雌黄,只为让我的编辑看了满意”,写的是如何更好地利用时间——如此地讽刺。他宣布自己有罪,因为他“为著述关于优先性的书籍,而抛弃了(我)最重要的事情……我无意间无视了我自己给出的建议:永远不要让你辛苦的工作搅乱那些美好的事情。”

他暗示他可能写一本不同类型的书——一本关于真正重要之事的书——但他始终没有写。“我现在基本上退出‘生产力圈子’了,”曼恩跟我说。“如果你提高效率,只是为了把更多的事项塞进你的一天……那么,你怎么可能知道那样管不管用呢?”

我们通过使自己更有效率,来应对现代生活中棘手的需求——这是可以理解的。可是,如果说高效率只会让事情变得更糟呢?

–

人的平均寿命大概只有4000周。因此,怎样才能有效地利用每一周,就成了多多少少难免会使人焦虑的事情。我们有足够高的心智水平来提出无限多的雄伟计划,却一点都没有时间来付诸实施。如何管理时间,这一课题据说至少能追溯到公元一世纪,罗马哲学家塞涅卡(Seneca)发表了《论人生之短暂》:“赋予我们的这段间隔逝去得如此之快,如此之轻,以至于除了极少数人以外,人们在刚刚准备生活时,却发现人生已经走到了尽头。”他说道,斥责他的同胞把时光浪费在无意义的忙碌上,还有“在阳光下烤自己的身体”。

显而易见,如何度过充实的一生,这一挑战自古有之。不过,我们依然可以肯定地说,一世纪的罗马公民并没有经历过什么事情能和当今因生产力而起的恐慌相提并论。(塞涅卡关于如何生活的回答,与提高生产力无关,而是叫人放弃对财富或者高位的追求,转而在哲思中度过你的时光。)

关于我们的命运,一种只属于现代的现象是,我们感到有义务让自己尽可能地高效,以此来应对时间上的压力——即使这样做并不能像期望的那样缓解压力。想要通过削减工作量来换取更多时间,即使不是不可能,也至少通常在感觉上是不可能的。

时间压力的问题总被认为应当随着社会的进步而改善,而不是恶化。

1930年,约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)提出了著名的预言:在一个世纪之内,经济增长将使得我们每周工作不超过15个小时。于是人类将会面对他们最大的挑战:安排好如何利用所有空闲的时间。经济学家依然在争论,为何现实发生得与这一预言迥然不同,而最简单的答案是“资本主义”。凯恩斯似乎假定,一旦我们满足了基本需求,外加一些欲望,我们自然会减少工作。然而,我们却不断地产生新的需求。视你所处的经济阶层而定,想要通过削减工作量来换取更多时间,即使不是不可能,也至少通常在感觉上是不可能的。

可以说,史上第一位时间管理大师弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor),是指出提高个人生产力可以解决时间压力问题的先驱。作为一名工程师,他在1898年被宾夕法尼亚州的伯利恒钢铁公司聘用,任务是提高公司的效率。“视察着覆盖宾夕法尼亚州数平方英里范围的工业园区,他看着工人们将92磅(铁锭)装载到轨道车上。”马修·斯图尔特(Matthew Stewart)在其书《管理学的神话》中写道,“有总重8万吨的铁锭要被尽快运走,以满足西美战争引发的新需求。泰勒眯起了眼睛——那里有浪费,他很确定。”

根据他的计算,伯利恒的工人每人每天能搬运大约12.5吨的铁锭。——而意料之中的是,当他给了一群“又高又壮的匈牙利人”额外的工钱,让他们按自己最快的速度工作了一个小时,他发现他们的绩效远比那要好。外推到整个工作日,并估算了休息时间之后,泰勒从他那自信与模糊计算的标志性结合中得出结论:每个人每天都应当搬运50吨,也就是四倍于他们通常的搬运量。

泰勒想要出同样的钱让他们干更多的工作,对于这一公开的企图,工人们自然非常不高兴。然而泰勒却不是特别在意他们的幸福度。工人们只需执行,而不是去理解他新思想——“科学管理”。“适合搬运生铁的人,要符合一个最重要的条件,”泰勒写道,那就是“他应当够蠢够冷淡,以至于他的精神面貌几乎更像是一头牛,而不是其它类型……他蠢到连‘百分比’这个词都听不懂。”

泰勒试图将效率的思想强加于伯利恒钢铁厂,而这一思想,他借鉴自工业革命时代的机械工程师。这种思想原本用来提高机械效率,现在却用在了人身上。之后,它流行开来:泰勒作为这个话题的讲师,享有了高调的职业生涯。而截至1915年,根据历史学家珍妮弗·亚历山大(Jennifer Alexander)的说法,“‘效率’一词已经到处都是:报纸头条上、广告里、社论里、商业手册中、和教堂外的公告牌上。”在20世纪最初的几十年中,英国处在对德国国力崛起的恐惧中,而国家效率运动将左翼和右翼的政治家联合起来。(“当前,”《旁观者》杂志在1902年评论道,“人们普遍地呼吁,要在社会的各个部门,和生活的方方面面都提高效率。”)

这种呼声不难理解:效率所承诺的事情,是你已经做过的事情,而且只会做得更好、更省钱、更快。这怎么可能有错呢?除非你处在想要把人当机器对待的那种极端(就像伯利恒钢铁厂对待工人那样),那就没有什么明显的坏处。

–

–

然而,随着20世纪的向前发展,重大的变化发生了:我们都变成泰勒了,残酷地统治着我们自己的生活。随着效率原则的根深蒂固,随着市场的精神渗透到社会越来越多的方面,而生活也变得更加个人化,这一原则被我们内化。在泰勒的时代,效率主要是用来说服(或者胁迫)其他人在同等时间内做更多工作。而现在,它却变成了一种我们用来压迫自己的工具。

传说泰勒初次踏进个人生产力领域,是当伯利恒钢铁公司的总裁查尔斯·施瓦伯(Charles Schwab)邀请另一位顾问,商人艾维·李(Ivy Lee),让他使公司主管的效率也能得到提高。李建议那些白领员工,每晚列一个待办项目表,按照优先顺序安排好第二天六个最重要的任务,第二天一早就从上到下,按照列表顺序执行。这有点难以想象:以前居然从来没有人考虑过这么做。而接下来发生的是,当李告诉施瓦伯,将此法试行三个月,然后依照他的估值来给自己报酬,这位钢铁巨头给他开了一张换算成今天的货币价值超过40万美元的支票。时间管理这一行业由此起步运行。

在一个不能保证就业稳定的时代,我们必须通过疯狂工作,不断地展示我们是有用的。

其他大师也紧随其后,写了畅销书,改进李的基本技巧,将长期目标的设定(如1973年出版的《如何掌控自己的时间和生活》。作者阿兰·拉金(Alan Lakein)以先后为IBM和葛萝莉亚·史丹能(Gloria Steinem)[2]提供建议,并启发了年轻的比尔·克林顿为荣)和精神价值(如摩门教徒、效率专家史蒂芬·柯维(Stephen Covey)于1989年出版的《高效能人士的七个习惯》)融入其中。

时间管理带来了一种尽在掌握的感觉,而这是当今世界中的个人所欠缺的——宗教或社区的社会纽带给他们的支持日益减弱。在一个不能保证就业稳定的时代,我们必须通过疯狂工作,不断地展示我们是有用的。而时间管理则能给你带来有利的优势。的确,如果你属于日益壮大的自雇者群体,在零工经济中当一名自由职业者或者工人,那么提高个人生产力就可能对你的生存至关重要。如果你“磨洋工”(这种职场恶习被泰勒视为盗窃罪),唯一经济上受到损害的人,就是你自己。

最重要的是,时间管理让人觉得在如今这种利益驱使的环境中,依然有可能度过一个有意义的人生,正如梅丽莎·格雷格(Melissa Gregg)在《反生产》一书中论述的那样。“反生产”也即将书写管理学领域的历史新篇章。时间管理领域的预言家们暗示,只要有合适的技巧,你就可以度过充实的一生,还同时能够兼顾你老板越来越多的需求。这种承诺,“每当经济下滑时,它就会复辟,并且是有力地复辟”,格雷格对我说。

特别是对于高薪阶层,时间管理用更诱人的希望诱惑着他们:获得真正的内心安宁。“这是可能的:一个人有海量的事情要做,却依然能高效地工作,保持清晰的头脑,和对松弛管理的正确认识。”当代生产力导师之王戴维·艾伦(David Allen)在其2001年的畅销书《搞定》中如是宣告,“你确实可以感受到武术家所说的’心如止水’和顶级运动员所提到的’境界’。”

正如格雷格指出的那样,最显著的一点是,“个人生产力”将调和这些需求的重担平均分配给了我们每一个人来担当。时间管理大师们很少停下来发问,仅仅在现代经济中维持生存(维持住一份工作、偿还房贷、成为一名足够好的家长),究竟是不是真的首先需要我们达到反人性的高效率。

况且,仔细观察就会发现,即使是时间管理中较小的承诺都未必像它们看起来那样好。关于泰勒著名的效率驱动力,真相令人尴尬:它并没有带来成功:伯利恒钢铁公司于1901年解雇了他。因为他领了巨额的工资,却没有给公司收入带来任何明确的影响。(他的计划有一个长期后果,那就是尽管一开始似乎很有前景,但他让工人长期地保持那种工作方式,他们就太过劳累了。)

同样,试图遵循那些个人生产力导师教导的人,通常会有这样的体会(我以我多年的经历告诉你):“心如止水”的境界与他们保证的那种结果天差地别。“收件箱归零法”是这样,一般的工作也是这样:你越是能够有效率地完成你的任务,新的任务似乎就会越快的到来。(“工作会不断扩展,填满为了完成它而可以使用的全部时间。”英国历史学家C·诺斯古德·帕金森(C. Northcote Parkinson)早在1955年就意识到这一问题,他提出的这一见解后来给人称作“帕金森定律”。)

另外还有自我意识方面的问题:几乎每一位时间管理专家的第一条建议,都是写一份详细的日志来记录使用时间的情况。但这么做只会让你更加在意:时间在流逝,并一去不返。而越是专注于长期目标,你日常生活中就会有越多时间为尚未实现它们而稍感沮丧。即使你能够实现一个目标,那种满足感也是出奇地短暂。然后你就又要设定一个新的长期目标了。这种所谓的“奇招”只会让问题更加严重。

而这一切都在重复着历史:十九世纪末,“节省劳动力”的装置改变了从欧洲到北美的家庭妇女和家仆的生活,之后发生的正是这样的事情。科技发展到现在,想洗衣服已经不需要在熨平机前弯一整天腰了;而一个吸尘器可以在几分钟内让地毯一尘不染。

2016年的“时间很重要”大会,到会者很少。因为它在八月召开,而那时很多人都在休假。

然而正如历史学家鲁思·科万(Ruth Cowan)于1983年在著作《母亲干的活更重了》中论述的那样,在二十世纪大多数年头,负责家务活的人,空闲时间一点都没有增多。相反,随着做家务效率的提高,社会因此而期望的清洁度和家庭秩序的标准也提高。现在,既然起居室的地毯可以绝对干净,那它就必须绝对干净;既然衣服再也不用是脏的了,那么对脏衣服的禁忌就更重了。如今,你在半夜都可以在床上回复你工作上的电子邮件。那么,你在下午五点半收到的那封邮件,真的需要等到第二天早上再回复吗?

–

–

有个运动组织名叫“夺回你的时间”;去年夏季一个炎热的周末,他们的成员满怀热情地聚集在西雅图一所大学的讲堂内,以推进他们长期以来的目标:“消灭过度工作这种瘟疫”,并在此过程中,探索不那么专注于个人生产力的人生,将是怎样的人生。

2016年的“时间很重要”大会是一场少有人参加的会议。主办方承认,部分原因是,它在八月召开,而那时很多人都在休假;而作为美国最积极主张休息的组织,他们也无可抱怨。但还有部分原因是,如今即使是最温和地反生产力,也会被视为一种颠覆性立场,特别是在美国这样的地方。它不是那种为闪光的大型活动提供慷慨的企业赞助和有效市场营销活动的平台。

参会者讨论了如下议题:实行四天工作制、废除夏令时、选举日改在周末举行,以及总体上把美国变得更像意大利和丹麦等国家。(美国工作文化的批评家,总是遥望大西洋对岸,寄托于对斯堪的纳维亚和南欧半真半假的传言。)

然而,“夺回你的时间”的成员却在寻求比仅仅增加闲时更加激进的事情。他们试图全盘质疑我们功利化的时间观念,即“首先该想着做完更多事”这种思想本身。“你总是在听人说,更多闲时会对经济有好处。”约翰·德格拉夫(John de Graaf)说道。这位一点都不悠闲的70岁制片人是组织的领导者。“可是,我们凭什么要从经济的角度来为生活正名呢?这毫无道理!”

而效率导向的时间观念有一个更加隐蔽的陷阱,那就是我们开始觉得有义务“高效”利用自己的休闲时间。这种观念暗示着,为了休闲而休闲(也就是你所认为“休闲”该有的全部意义)其实还不够好。因此我们发现自己会(举例来说)去不熟悉的地方旅行,却不是为了单纯地体验旅行,而是为了往自己的“精神仓库”中添加经历,或者刷朋友圈。我们走步或跑步来强身健体,却不是为了运动的快乐;我们尽父母之责,却只想着培养出将来能够事业有成的成年人。

在1962年的《快乐的没落》这本书中,评论家沃特·科尔(Walter Kerr)指出了我们时间观念的这种变化:“我们所有人都被迫为了利益而阅读,为了达成合同而聚会,为了结交人脉而一同吃午餐……周末待在家里,却是为了整修房子。”

就连休闲与娱乐,到了一个效率至上的文化中,除非能起到别的作用,才被认为是有意义的——通常是为了恢复体力,然后干更多活。(多位到会嘉宾提到了阿丽安娜·哈芬顿(Arianna Huffington)最近正大力倡议人们多睡觉。似乎对她来说,休息的主要意义就是能使你在办公室效率过人。)

如果效率提高了这么多,却一点都不能带来的期望中的好处,那我们还能怎么做呢?“夺回你的时间”的共识是,个人生活方式怎么改变都解决不了问题。改革必须从有关假期、产假和加班的法规开始。但同时,我们也可以试着习惯于不去达到最高效率,放过一些机会,惹一些人失望,让一些任务完不成。许多不愉快的杂务是生存必须的。而另一些则不是——只是我们习惯性地认为它们是。挣更多钱、实现更多目标、在各方各面发挥我们的潜能、更好地融入集体——这些并非必需。在西雅图,在一个宁静的时刻,加州的社会心理学家罗伯特·列文(Robert Levine)引用了环保人士爱德华·阿比(Edward Abbey)的话:“为了增长而增长,这是癌细胞的思维方式。”

可是,如果高效率与高生产力的理念可能会使人把经济的良好运行看得比人的幸福更重要,那么也可以说,由此引发的压力感对商业也不会有什么好处。而事实证明,商界不怎么懂得吸取这种教训。“我给微软公司当顾问那么多年,突然有一天就不受欢迎了,”汤姆·迪马可(Tom DeMarco)带着诙谐的口气告诉我。迪马可在软件工程师圈子中,是一个小小的神话。他的职业生涯开始于贝尔电话实验室,也就是激光和晶体管的诞生地。后来,他成为了管理复杂软件项目的专家。这一领域因其耗费高昂、经常逾期和人际冲突而臭名昭著。但是到了二十世纪八十年代,他成为了异端:他开始主张,把时间压力加在员工头上,对推动项目发展来说,是一种糟糕的方式。他开始认识到,真正需要的并不是更加专注于提高时间利用效率,而是正相反:更多的懈怠。

想着时间会让人不停地查看时间,而这已被反复证明会降低工作质量。

“这么多年以来,我去过最好的公司从来都不是特别忙碌。”迪马可这样说,“也许他们时不时地运用压力,而这只是一种有趣的副产物;但从来都不是常态。因为你不可能强求创造力。你必须允许员工靠在椅子上,把脚放在桌子上,然后去思考。”如果加大施加在员工上的时间压力,体力工作至少在一定程度上可以被加快。但是当人们仿佛被拿枪逼着时,好的点子并不会更快地冒出来。相反,好点子会枯竭。

问题的部分原因很直接:想着时间只会让人不停地查看时间,而各种研究已经反复证明,这会降低工作质量。在2008年一个很有代表性的实验中,美国的研究员让人完成“爱荷华赌博任务”。这是一个著名的决策测试,过程是选择卡牌以赢得少量现金。全体参与者都被赋予了充足的时间来完成任务。但一些人被告知时间会是充裕的,而另一些人则被警告时间可能很紧。新闻工作者们普遍怀有这样一种主观看法:截止时间给他们的压力能促使他们产出高质量的成果。与此正相反,实验的后一组人员表现得远不如前者。他们仅仅是感到时间紧迫,就产生了焦虑情绪,并影响了他们的发挥。

而更大的危险还在后面。迪马可指出,任何效率上的提高,无论是在工作上还是个人生活上,都是有代价的:你消除了没被利用的时间,但你也失去了那些闲时带来的好处。一个明显的例子是你去见家庭医生:他们越是有效率地安排他们的时间,他们的日程表就排得越满,而你也就越有可能坐在等候室里等待前面已经超时的预约赶快结束。(其实这就是队列的真相:其他人为效率而付出的代价,将被你分担。)急诊科则与之不同:在上文所述的那种意义上,保持“低效率”真是一件生死攸关的事。如果有明确的规定,要人员的时间利用率越高越好,结果将是急诊科会忙得无法接诊突然到来的病人,而那原本是设立急诊科的初衷。

一个类似的问题会阻碍任何试图通过使员工效率最大化来削减公司成本的计划:员工有越多时间在做着有成效的事情,他们就越少有时间能够瞬时回应紧迫的新指令。要想有迅速的反应,体系中必须预留出闲置的时间。

“一个组织如果能够加速,却不能转向,那就像一辆车能踩油门却不能打方向盘。”迪马可写道,“短期来说,无论它碰巧驶向何方,它都很有进度。但长期来说,只会车毁人亡。”

他经常拿这件事当比喻:有一种滑动数字的解谜游戏,你需要在九宫格里移动八个方块,直到所有数字都归序为止。为了让空间利用率更大,你随时可以在空格里放进去第九个方块。只是那样你就无法解决那个谜题了。如果这种因为挤满了而无解的谜题让你想到了你的人生,那么难以想象,提高你个人的效率(往格子里挤进去更多的方块)能有多大帮助。

–

–

迫切地想要管理好时间,这种愿望是弗雷德里克·温斯洛·泰勒、梅林·曼恩、我,或许还有你,所共有的。而在这一愿望背后,我们不难察觉一个熟悉的动机:对死亡的畏惧。正如哲学家托马斯·内格尔(Thomas Nagel)所说,以人生的尺度之外、任何有意义的时间尺度(例如地球的,或者是宇宙的时间尺度)来衡量,“我们每个人都随时会死去。”难怪我们如此执着于“如何更好地度过人生”这种问题。如果我们有了答案,那我们就能不再有这种感觉:(按塞涅卡的话说就是)在刚刚准备开始生活时,却发现人生已经走到尽头。能够死而无憾,无异于换一种方式实现了长生不老。

而在当代,人们继承了泰勒的效率哲学,在对个人生产力的狂热追求中,在这个问题上更是得寸进尺了。按他们的意思,只要我们能找到正确的技巧,并保持足够地自律,那我们就能知道,任何重要事情我们都会挤时间去做,也就终于能感到快乐了。那我们就应当最大化我们的生产力——这确实是我们的责任。这种思想从某些人的角度来讲,确实顺理成章——那些人,当我们更辛勤地工作,并提高了消费能力时,他们能从中获利。但它也能变成一种心理上的逃避方式。你越是能说服自己,再也不必作出艰难决定了(因为时间足够你做所有事),你就越少地感到有必要问问自己,自己选择的人生,真的选对了吗?

个人生产力被包装成消灭忙碌的良药,而它本身却是另一种形式的忙碌。于是乎,它起到了忙碌所一直起到的心理作用:让我们充分地转移注意力,以防我们去思考说不定很恐怖的问题:我们如何度过时光。“我们每日劳作时,投入超过维持生活所必需的热情与无心,只因无暇停下来思考对我们而言是更加必需的。”弗里德里希·尼采写道。他的言论似乎预言了我们的现状:“匆忙是普遍的,因为所有人都在逃避自我。”

你可以随意尝试给自己的收件箱建立起秩序,但最终你不得不面对这一事实:你有大量的邮件,以及想要把它们全部处理掉的欲望,这并不是科技造成的问题。在它背后,是更大的、更私人的一些难题。你会选择哪些道路,又会放弃哪些呢?你会在极其有限的人生中,优先跟谁搞好关系,又会让谁失望呢?什么才是重要的呢?

对梅林·曼恩来说,有意地去面对这些问题,说明他已经认识到:其他人总是会要求占用他更多的时间(其中也包括合理的要求——多数情况下正是这样),而这些要求他不能全部满足。而即使是用最好、最高效的方法来管理收到的邮件,也永远无法解决那个问题。“最终,我明白了。”他告诉我,“邮件烦恼不是技术问题,而是人的问题。而你不能修理人。”

来源:The Guardian

翻译:ZDFFF

编辑:EON

英国记者,现居纽约,《卫报》专栏作家,撰写每周心理学专栏《这个专栏会改变你的生活》,著有《The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking》。

评论