自我矛盾怎样成就我们,并激发创造力?

大多数时候,我们对自己身上的矛盾视而不见,去观察别人身上的不一致反倒经常会更容易些。但是,你和我一样都充满了矛盾。我们人类由矛盾构成,它们与我们矛盾着的自我常常能和平相处,尽管有时也会令我们痛苦。

你是否曾惊讶于你在一天中产生了多少矛盾的想法?你的想法又有多少次与你的行动相冲突?你的感情又多久一次地与你的信念和原则相悖?大多数时候,我们对自己身上的矛盾视而不见,去观察别人身上的不一致反倒经常会更容易些。但是,你和我一样都充满了矛盾。我们人类由矛盾构成,它们与我们矛盾着的自我常常能和平相处,尽管有时也会令我们痛苦。正如沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)在其诗作《我自己的歌》(Song of Myself)(1855)中如实道出:

我自相矛盾吗?

那好吧,我是自相矛盾的。

(我辽阔博大,我包罗万象。)[1]

试想一下,人们在购买科技设备的同时,又反对(由此可能造成的)童工和生态废料;或者一方面谴责偷窃,然后又非法地下载音乐和电影。一些大谈特谈尊重私人生活的人,仅仅过了一会儿就把他们的个人照片上传到了Facebook。一些自称为环保主义者,却常常坐飞机出行;一些金融操盘手,却对穷人非常上心;还有一些布道的神父,却已然失去了他们的信仰。塞巴斯蒂安·梅洛昆(Sebastián Marroquín)[2]仍记得他的父亲唱着摇篮曲伴他入眠。然而他的慈父就是毒枭帕布洛·艾斯科巴(Pablo Escobar),是哥伦比亚史上最臭名昭著的杀手。充满矛盾的生活是深刻的,也许正是因此才使人成为人。

美国女性主义历史学家琼·沃拉克·斯科特(Joan Wallach Scott)论证说,一个批判性思考者的特征就在于拥有“指出矛盾”的能力,但即使是他们也无法逃避矛盾。在《撒谎的天赋》(Le génie du mensonge,2016)一书中,法国哲学家弗朗索瓦·诺德曼(François Noudelmann)把米歇尔·福柯(Michel Foucault)描绘成一个既渴求“(揭示)真相的勇气”又隐瞒自己的绝症的人,而思想先锋让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)在维希时代[3]也扮演了一个非常暧昧的角色。

也许矛盾是一个激发思维创造力的必不可少的要素。尽管大多数人力求保持心理的统整感,但矛盾会在自我内部产生破坏稳定的缺口。这些缺口或有意或无意地助长了富有创造性的灵感,这些灵感可以被视为对内在心理冲突的一种消解和升华。我相信,在所有需要创造力的领域,情况都是如此。如果没有内在矛盾以及消解它们的欲望,艺术、文学、科学或哲学也许将会是不可能的。

普鲁塔克(Plutarch)[4]提出的一条斯多葛式原则是“在为人的准则及其行为表现之间实现完美的一致”。难道就没有人遵循这条原则来生活吗?确实没有,但这并不总是造成危机的原因。我们会将知识、实践和情感区分开来。一些行为和想法在生活中的一些特定方面是可以被接受的,但在另一些方面不是。例如,撒谎在保护受害者免受残暴政权的迫害时,也许会被视为一个英雄之举,但在一段友好的关系中却不容忍受。又比如在实验室里,科学家可以在他们的专业领域内做一些基于严格证据的研究,但他们回家后同样可以参加宗教祈祷,而宗教信仰涉及不可见之物的存在。

人类之所以能与矛盾和谐共处,就在于拥有这种区分能力。当彼此矛盾的陈述、行动或情感从我们当前的情境中蹦出时,我们擅长于(也许实在是太擅长了)找到一些正当的理由去减轻认知上的失调。我有一个朋友是环保主义者,当我向他指出抽烟不是一个环保的做法时,他习惯于如此回应:“我知道,大卫,但我抽的是卷烟!”说得就像是卷烟不像奢侈的量产烟那样有害,并且不依赖于他理所当然应该谴责的、(对环境是)毁灭性的烟草生产工业一样。

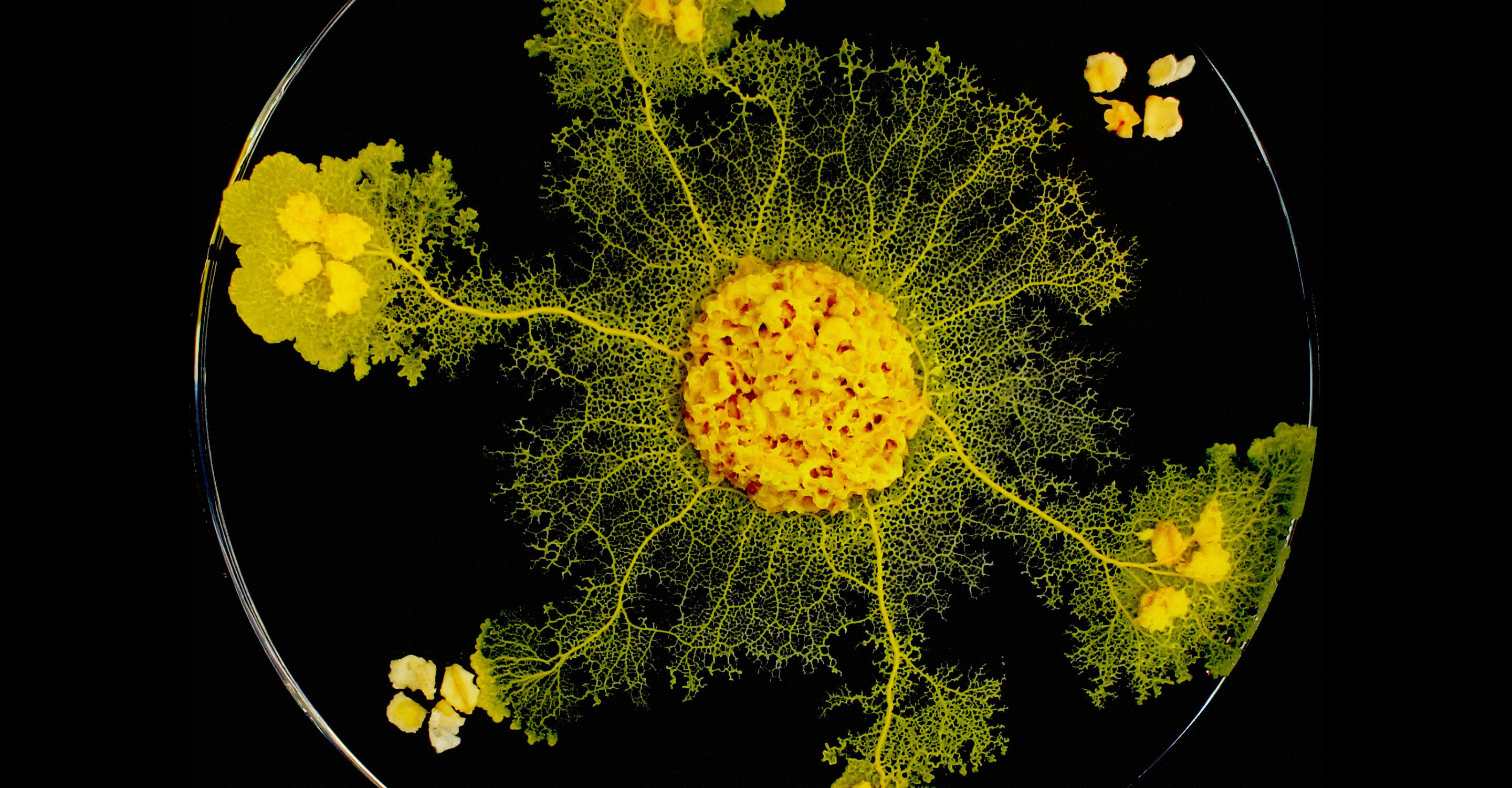

矛盾在我们的内心生活中无处不在,在涉及诸如宗教信仰、道德观和军国主义观念等坚定的信念时尤为明显。我曾经在几内亚和老挝做过民族志研究[5],那里的大多数人都坚信存在着灵魂实体,它们可以把自身变成各种互不相容的形态,能够变成动物、植物或物体,甚至是一些看不见的东西。在他们看来,这样的变化完全没有一丁点儿矛盾。

我们的流行文化则充斥着既死又活的丧尸,还有饱含人类情感的机器人。我们喜欢这些东西,尽管它们有一些彼此矛盾的性质从而违背了“无矛盾原则”。虽然有人认为一种事物不可能既是A又不是A,但事实上人们确实喜欢这些有不相容性质的东西。认知心理学家已经表明,这种由矛盾构成的事物对人心特别有吸引力。由于它们挑战了我们关于动物、人造物和人的核心本体论预设,因此,它们具有重要的认知地位,并给我们留下了深刻的印象。

在自我的范围之外,情况会变得更为复杂。人类的交流包含着对矛盾的微妙运用,比如所说的内容和通过手势和语调所表达的内容之间的矛盾。作为个体,人们坚持不懈地努力去理解关于对话者的彼此矛盾的讯息,以及他们在社会生活中观察到的不一致行为。(英国人类学家格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson)和他在加州帕洛阿尔托学派的同事们以清晰易懂的方式写到了这类现象。)

在一些社会情境里,例如,当一个老师命令她的学生们要“自然一点”时,一个人可能会被困于自相矛盾的命令之中。最糟糕的情形是“两难困境”,例如幼童在面对他们父母的彼此矛盾的情感需求时会不知所措。但是,也有很多被人类学家描述的非病态场景,例如宗教仪式,在其中矛盾是被当作一种交流的模式而被运用和重视的。以古犹太人在女孩第一次行经时举行的“拍”礼为例。过去在东欧犹太人中,当一个女孩告诉她的母亲她有了第一次行经时,母亲会拍打她的脸,同时会欢呼“Mazel tov”以表示祝贺。在这里,信息相互矛盾的本性构成了宗教仪式的根基及其效力的必要要素。

根据诗人约翰·济慈(John Keats)的观点,精神分析学家亚当·菲利普斯(Adam Phillips)在他的《允诺》(Promises)(2000)一书中描述了对于长大成人不可或缺的三种“消极能力”:当一个讨厌鬼的体验,迷失的体验和无能为力的体验。我想在那份清单上再添一种能力:发现并接受我们的矛盾的能力,即使我们时时刻刻努力想抛弃那些矛盾。

[1] 译文引自惠特曼:《我自己的歌》,赵罗蕤译,上海译文出版社1987年版,130页。

[2] 塞巴斯蒂安·梅洛昆,Sebastián Marroquín,哥伦比亚建筑学家,作家。

[3] 维希时代,指1940年6月德国侵占巴黎后,以贝当为首的傀儡政府统治法国的阶段,时间为1940年到1944年。

[4] 普鲁塔克(希腊文:Πλούταρχος;拉丁文:Plutarchus)(约46年─125年),生活于罗马时代的希腊作家。

[5] Anthropology and the study of contradictions

来源:Aeon 翻译: 谢沛鸿 校对:EON

布鲁塞尔自由大学的人类学教授,其研究兴趣是物质文化、社会记忆、性与性别和文化传播。主要研究区域是西非和东南亚,在几内亚科纳克里、布基纳法索、加蓬和老挝进行民族志研究。去年在老挝开始项新的民族志学实地考察。

评论