菲尼斯·盖奇:揭秘神经科学史上最有名的病人

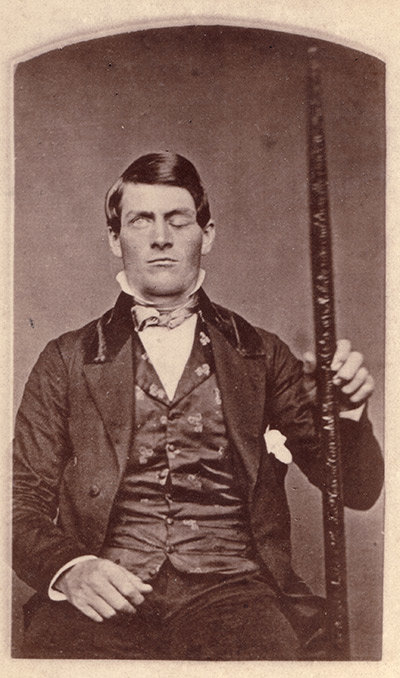

手执铁夯,左眼紧闭,菲尼斯·盖奇的这幅肖像伴随着他的神秘故事一直流传至今,他是神经科学史上最有名的病人之一。

手执铁夯,左眼紧闭,菲尼斯·盖奇的这幅肖像伴随着他的神秘故事一直流传至今,他是神经科学史上最有名的病人之一。一直以来,不管是在神经科学和心理学课程中,还是奇闻怪谈里,我们都会读到这样的故事:铁夯穿透盖奇的头颅,毁灭他的额叶,一个正直的工头沦为性情大变的流浪汉。然而最近的历史研究表明,盖奇可能在事故后恢复了正常的生活,他甚至在智利找到一份驾驶马车的工作。盖奇的真实故事不仅能告诉我们有关大脑与思维的关系,也为大脑可塑性提供了证据。

每代人都在自己的想象中重塑盖奇的形象,他的真实故事又是什么样?

—

从正直工头到反社会流浪汉

1848年9月13日大约下午四点半,正是一天中脑袋开始恍惚的时候,铁路工头菲尼斯·盖奇(Phineas Gage)正往钻好的孔中装满火药,转过头去核查工友们,这是他生命里最后的正常时刻。

在医学史上其他受害者几乎都是由声母和假名指代,但盖奇是神经科学中最响亮的名字。而极具讽刺意味的是,我们对他知之甚少——许多我们自以为知晓的,特别是关于他事故后的揭示,可能是一派胡言。

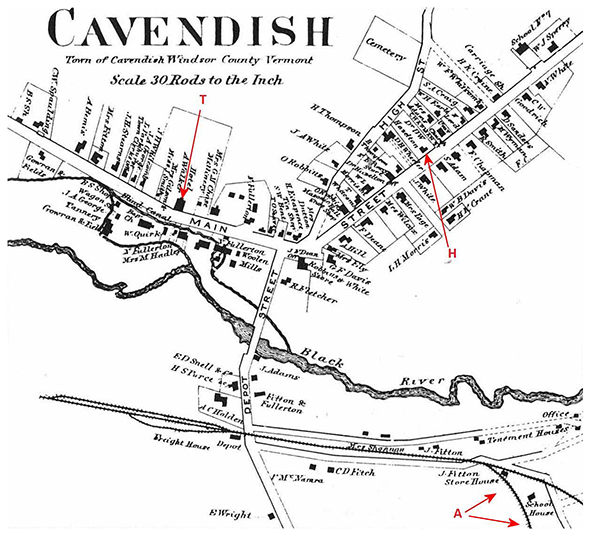

拉特兰和伯灵顿铁路公司聘请盖奇的工程队清理卡文迪什和佛蒙特附近的坚硬黑岩,他们认为盖奇是这片最好的工头。在作业中,工头往爆破孔中洒火药,然后轻轻地用铁棒夯实粉末。这个步骤完成后,助手灌砂或者粘土,再进一步压实,将爆炸限制在狭小的空间里。盖奇专门从铁匠那儿做了铁夯,它像标杆那样光滑,重达13¼磅,长达3英尺7英寸(盖奇高5英尺6英寸)。在最宽处,杆径为 1¼英寸,最前端处是角锥形——捣压的时候尖端靠近盖奇的脑袋。

盖奇的工友们往手推车上装载捣碎的石头,显然他们分散了盖奇的注意力,以为后面发生什么的盖奇转过了脑袋。一个人说盖奇在脑袋还朝向后边的时候,手里没有停下夯实火药,于是刮到铁环的一侧,产生了火花。另一个人说,盖奇的助手(可能也分心了)没有把沙子倒进去,于是盖奇转回来,用力地砸下杆,以为是在压紧惰性材料。无论如何,火花从黑暗中的某处喷射出来,点燃火药,铁夯随着火药的冲劲向上飙升。

铁夯一下子冲进盖奇的脑袋,从他左侧颧骨下方撞进去。它撞碎了上臼齿,从他的左眼后面过去,撕毁了他大脑左侧额叶的组织。然后像犁地一样笔直地穿透他的头骨,从仅在他发际线后的头骨中间飞出去。向上的抛体运动后——一份报告称铁夯呼啸着飞行——直立在25码外的泥土上,这个过程好比将小刀投掷到地上并让刀刃插入土地的一种游戏(mumblety-peg)。目击者形容杆子被条纹状的脂肪脑组织中的红色油脂包裹。

杆的冲力将盖奇向后抛,接着他重重地落下。令人惊讶的是,他声称从未失去知觉。他只是在地上抽搐了一会儿,几分钟内再次说话并行走。他站稳了就爬上牛车,然后有人把住他,在去往卡文迪什的整个数英里长的全程保持他坐直,期间晕眩感在上升。在寄宿的旅店里,他习惯坐在走廊的椅子上和路过的人们聊天。第一个到那看他的医生,甚至从他的车厢都可以观察到盖奇头皮突出,露出上翘的头骨,状似火山。盖奇歪着脑袋,面无表情。“这事够你受的了。”医生尚不知道那些话会一语成谶。盖奇凌乱的案例一直持续到166年以后的今天还在困扰着我们。

我们大多数人第一次在神经科学和心理学课程中遇到盖奇的案例,他的故事的教训简单明确:额叶涵盖我们杰出的能力,是我们人类的精华和最高认知能力的物理化身。所以当盖奇的额叶被碾成浆沫,他从一个体面正直的工头转变为肮脏吓人的反社会流浪汉。故事就是这么简单,但它极大地影响了人们对大脑的科学认知和普遍理解。最令人不安的是,这意味着每当有人额叶遭受重大的伤害——可能是士兵、中风患者抑或阿尔茨海默氏病患者——人类的本质会灰飞烟灭。

然而最近的历史研究表明,大部分权威的盖奇故事全是胡说八道,混杂着科学偏见、艺术渲染甚至直接编造。事实上,每代人似乎在自己的想象中重塑盖奇的形象。关于他事故前的生活和行为,我们对确凿的事实所知甚少。一些科学家现在甚至提出,盖奇从事故中恢复并且重新开始正常的生活,远非性情大变——这个可能性如果属实,将会改变我们对大脑自我修复能力的认知。

盖奇不再是“盖奇”了

关于盖奇的第一个故事里包含一个错误。在他出事的第二天,一份本地报纸误报了铁杆的直径,虽然这仅仅是一个小错误,但这却预示着接下来更糟的状况。

现就职于墨尔本大学的心理学家、历史学家马尔科姆·麦克米伦(Malcolm Macmillan)花了40多年追踪盖奇的问题。他的学术研究颇为繁杂,在其他课题中,他研究过残疾儿童、科学论派、催眠术以及法西斯主义。上世纪70年代,他对盖奇产生了兴趣,并决定搜寻关于这个案例的原始资料。在发现关于盖奇的记载寥寥无几之后,他意识到盖奇的案例中,大多数的科学证据都特别不靠谱。

因为盖奇依然能走路、说话,看得见、听得到,亨利·比奇洛医生(Dr. Henry Bigelow)认为他的大脑没什么问题。

从那以后一直到现在,麦克米伦一直在从这些“谎言”中去伪存真,最终出版了一本有关盖奇遭遇的事故和其后故事的学术专著:《一种奇怪的传说》(An Odd Kind of Fame)。尽管因为一次髋关节置换手术出了些问题变得行动迟缓——以至于他现在连拿到图书馆书架上最底层的书都很困难——但麦克米伦仍继续为盖奇的名誉发声。接触这个课题时间久了,以至于现在提到盖奇,他都亲切地直呼他“菲尼斯”。最关键的是,麦克米伦强调了我们对盖奇真正的了解和大众对于盖奇的看法之间存在分歧:“尽管证明盖奇有何变化的描述不超过几白个字,但他开始让我们思考大脑额叶的功能。”

自称为“佚名乡村医生”的约翰·哈洛(John Harlow)提供了第一手资料,他在事发当天下午六点左右到达现场,是第二个救治盖奇的医生。哈洛看到盖奇跌跌撞撞地上楼进了自己的房间,躺在床上,满身的鲜血几乎浸湿了整张床单。至于后面发生了什么,感到恶心的读者请自动跳到下一段。哈洛把盖奇的头发剃掉,并剥落已经凝固的血块和脑浆。紧接着,他以一种中式指套式的手法,用手指从伤口两端把头骨碎片挑出。整个过程中,据说因为血块和少量油腻的脑浆滑到了他喉咙后面让他感到十分恶心,因此盖奇每20分钟就要干呕一次。难以置信的是,盖奇自始至终没有皱一下眉头,整个人十分理智,他甚至声称两天内还要继续回去搞爆破工作。

晚上11点左右,盖奇才止住血,接着休息了一夜。第二天早晨,他的头被绷带层层缠住,左眼球依旧突出了足足半英寸。哈洛允许亲朋好友来探望盖奇,后者还能够认出他的母亲和叔叔,这不啻为一件好事。然而没过几天,他的病情开始恶化。盖奇的脸部肿胀起来,大脑隆起,并开始胡言乱语,有一次他还要求别人帮他找裤子以便于他可以出门。他的大脑被真菌感染,开始陷入昏迷状态。一个本地的棺材匠甚至已经帮他量了尺寸以便制作棺材。

这场危机持续了14天,哈洛给盖奇做了紧急外科手术,给他的鼻部组织进行穿刺用以疏通伤口。危险情况持续了几周,盖奇被缝合的左眼失明了,而且此后也无法复明,但他的病情最终稳定了下来。11月下旬,他带着他的铁夯回到了位于新罕布什尔州莱巴嫩的家中。在盖奇的病历中,哈洛谦虚地表示他在其康复过程中只做了一些微小的工作,“我就是给他换换衣服,”他写道,“是上帝保佑了他。”

在盖奇康复期内,各种各样关于他的故事开始在报纸上流传开来。大部分报纸都说得很简单,且重点强调了他存活下来的概率有多低。尽管众说纷纭,但医生对于此事也存疑。一位内科医生把盖奇的故事看作是“一个美国佬的虚构”,而且哈洛说其他人就像圣托马斯怀疑耶稣复活一样,“除非是他们曾亲自把手指伸到盖奇头上的大洞里,否则他们是不会相信这个人还能站起来”。

1849年,亨利·比奇洛医生把盖奇带到了哈佛医学院做了一次正规的体检。比奇洛像对待珍宝一样对待盖奇——他曾在一个会议上送给盖奇一个石笋,这个石笋因其形状颇像石化的阴茎而出名——这次检查,除哈洛的报告之外,还有另一份关于盖奇的一手资料和事故资料。出人意料的是,比奇洛的报道断言盖奇“生理上和精神上的功能已完全恢复”。但是,在通用的神经检测中,比奇洛可能只测试了盖奇的感知和运动功能。因为盖奇仍然能够行走、交谈、看得见、听得清,所以比奇洛断定他的大脑一定是好的。

比奇洛的诊断和当时主流的医学观点一致:在某种程度上,大脑额叶的作用不大,有一部分原因也是因为人们能够忍受重伤后的生活并接受死亡。如今科学家已经认识到,额叶几乎与大脑的所有内部活动有关。脑叶的最前面,称为额前区的那部分,在神经冲动的控制和进程中起重要的作用。

但即便是现在的科学家,对前额叶如何实现控制功能的了解也十分模糊。前额叶受到损害的患者,仍然能够成功通过大部分神经方面的测试。几乎所有你能在实验室检测到的东西,比如记忆力、语言能力、运动能力、推理能力、智力等方面,都证明这些人完好无恙。但当患者离开实验室后,问题就来了,尤其是他们性格可能会改变。前额叶受伤的人通常会流露出一种在志向、远见、同情心和其他一些难以描述的特质方面的缺失。一个陌生人在短暂的沟通过程中很难发现这些问题,但亲朋好友却能清醒地认识到,事情已经发生了变化。

令人沮丧的是,虽然哈洛对盖奇精神状态的描述只有寥寥几百字,但他确信盖奇已经不知何原因而发生了一些变化。事故发生之前,盖奇是个果断的人,如今却有点反复无常,经常出尔反尔;以前会尊重别人的想法,如今却在任何一家餐厅随心所欲地发怒;以前是一个“精明的生意人”,如今却失去了对于金钱的概念;以前彬彬有礼,如今却“间歇性的粗鲁无礼,有时还喜欢骂脏话”。哈洛总结了盖奇的性格变化之后说:“他的理性和动物习性之间的平衡似乎遭到了破坏。”朋友们对盖奇的评价则更短小精悍:“盖奇不再是盖奇了。”

盖奇性情大变,因此铁路公司拒绝恢复他的领班职位。于是他开始环游新英格兰,通过展示他自己和那根铁夯来赚钱。有一段时间,他停留在位于纽约的P.T.巴纳姆博物馆——而不是一些小道消息中说的巴纳姆旅行马戏团。只需付额外的10美分,好奇心强烈的观众就可以“扒开盖奇的头发,在头皮下看到正在颤动的大脑”。盖奇最后在新罕布什尔州找到了一份驾驶马车的稳定工作。

除了对他这些活动的大致勾勒以外,我们就再也找不到任何有关盖奇在事故之后几个月的记录了——更不知道他做了些什么。哈洛的病例报告里没有说明盖奇的心理病症是什么时候发作的,或者这些病是否随时间推移好转或恶化。甚至就算仔细阅读,有关他行为的细节描述都仍然模棱两可,甚至有些神秘。比如,哈洛提到了盖奇突如其来的“动物习性”以及之后的“动物情感”。这让人印象深刻,但它们到底是指什么?过度的食欲,强烈的性冲动,还是会冲着月亮咆哮?哈洛还说盖奇“有时”会爆粗口,但“有时”是多久?以及,他是会到处说些类似“见鬼”或“该死”之类的无礼之言,还是说得更粗鄙?哈洛记录道,盖奇开始给他的侄子和侄女讲一些狂野的冒险故事,但那都是自己的假想。到底是他前额叶受损才表现出爱编故事的症状,还是说他只是沉醉在自己的大话当中?甚至那个盖奇“再也不是盖奇”的结论,其含义也扑朔迷离。

离开实验室后,问题就来了。

的确,这事没有什么明确的定论。前额叶损伤很难诊断的一个原因是,人和人的基线行为差别颇大:我们中有些人天生就很无礼,粗鲁,心狠手辣,轻浮狂躁,或者其他什么不好的举动。要想判定一个人有没有在事故之后发生改变,我们必须要知道他以前是怎样的。遗憾的是,盖奇的熟人里,没有一个人留下了这方面的记录。正是由于没有什么确凿的事实来限制后人的想象,因此关于盖奇的谣言四处扩散,于是一个全新的盖奇出现在了人们眼前。

译者注:基线行为指人们在自然情形下,陈述真实内容的行为表现。一旦知道这种基线行为,人们就可以将自己观察到的行为与基线行为进行比较,有助于帮助判断人们是否在说谎。

麦克米伦将这幅有关盖奇的讽刺漫画总结为“一个反复无常,耐心全无,满口胡言,懒于工作、纵情饮酒的浪荡子,他游荡在马戏团和游乐场里,生活无法自理,并且一文不名地死去”。有时候,关于盖奇的新传言会互相矛盾:有消息说盖奇是性冷淡,另一些人又觉得他是个淫乱成性的人;有人说他容易生气,另一些人又说他像被割了脑叶一样,情绪木然。还有一些轶闻就更是纯属胡编乱造了。其中有一个是说,盖奇把自己去世后的骨骼卖给了一家医学院——然后又将其卖给了另一家医学院,接着一家又一家,走过一座座城市,将所有的收入都揣进了自己的腰包。最为离谱的故事则是盖奇的头上一直插着那根铁杆,铁杆伴着他活了20年。

更加令人不适的是,有的科学家质疑起了盖奇的人性。出版于1994年的畅销书《笛卡尔的错误》(Descartes’ Error)就引用了很多耳熟能详的比喻:例如女性都不能忍受和他共处,例如他开始“在问题场合酗酒并与人争吵”,再如他喜欢吹牛撒谎,而且有反社会人格。身为神经系统学家的作者也变得十分哲学化。他推测,盖奇的自由意志早已被损害,更有可能“他的灵魂已经渐渐消弭,或不复存在了”。

当然,人们无时无刻不在因为各种原因“屠杀”着历史。不过,盖奇这事却不一样。麦克米伦把这叫“科学性的许可”。“当你看到菲尼斯的故事时,”他说,“你会产生一种印象,觉得‘科学家’都沉迷在一种诗意之中——他们想让故事更鲜活,想让故事符合他们的预想。”此外,科学史学家道格拉斯·阿尔钦(Douglas Allchin)也指出了偏见的力量:“就算那些(科学性的)故事都是历史——都是曾发生过的事情,”阿尔钦写道,“有时候还是会变成它‘应当有’的样子。”

就盖奇而言,本着对现代病患的了解,科学家们就把他们认为“应当”发生的事情润色了一番。前额叶损伤会些许提高发生犯罪及反社会行为的可能。即便当事人没有伤的那么严重,他们中许多人确实会变得令人不安:他们会当众小便,打翻停车标识牌,当面嘲笑他人的脸部缺陷,或者把婴儿丢在一边自顾自地看电视。麦克米伦说道,这种强有力的小道消息会不可避免地影响科学家,影响他们回顾案例时对盖奇的看法:“他们会看到一个病人然后说,‘噢,他和盖奇当时的情形很像。’”为了明确事实,哈洛从不报道任何有关盖奇的违法犯罪或公然发生精神错乱的行为。不过如果你是一个脑损伤方面的专家,“科学性许可”可能会引导你,让你在字里行间,从“粗鄙之言”和“动物情感”中联想到更多。

众口铄金,三人成虎。“不管任何类型的谣言,科学方面也好,其他方面也罢,一旦你接听到了,”麦克米伦说,“那它基本上就不可能被澄清。”麦克米伦尤为扼腕叹息的是“教科书的死板程度”,这已经波及了一大批易受影响的受众,在一个接一个教科书版本中重复着关于盖奇的小道消息。“教科书编纂者懒到家了,”他说道。

毫无疑问,历史学家也已经注意到,如果谣言是一个好故事,那么它能够持续流传的力量就很强——盖奇的故事就特别耸人听闻——从前有一个人,他的名字很古怪,被铁杆打碎并贯穿了头盖骨,却还活了下来。盖奇的故事是如此的惨烈、令人发指且扑朔迷离,甚至还有着科学解释。相较于其他科学故事,它也有着吸引人眼球的反转。大部分其他的科学谣言会把主人公(通常都是科学家)升华成为如上帝一般的存在,无比纯洁,无比善良,而这不符合现实。但是,盖奇却被妖魔化,他是撒旦,是堕落的天使。盖奇的谣言能显示出这么顽强的生命力,某种程度上,还是因为眼睁睁地看着一个人变坏,是件很吸引人的事吧。

铁夯之旅

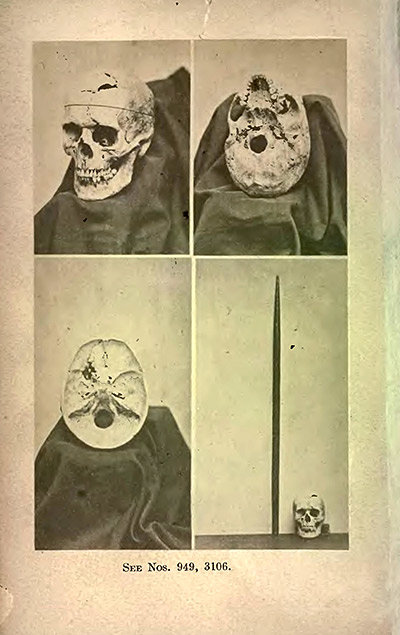

随着新电脑扫描技术的发展,关于盖奇的研究在近二十五年里展开了新的篇章。可惜的是,盖奇的大脑在他死后没有被保存下来,所以科学家们只能对他的遗物进行研究,尤其是他的头盖骨和铁夯。它们现在保存于哈佛医学院的沃伦解剖学博物馆。

在担任博物馆策展人的六年间,多米尼克·霍尔(Dominic Hall)成为了研究盖奇的专家。他常常向学生展出盖奇的头盖骨和铁夯,并且发现人们并不介意听到关于盖奇受伤的血腥细节。“他有些不同寻常的地方。” 霍尔说道。

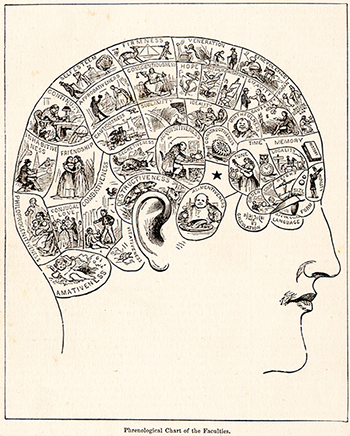

霍尔表示,盖奇的头骨和铁夯基本就是沃伦博物馆存在的唯一目的。事实上,把它称为“博物馆”都有点夸张了。这个“博物馆”其实就是两排8英尺高的木柜,它们分别坐落于哈佛医学院博物馆五楼中厅的两边。盖奇的遗物周围还有一些贴有颅相学标签的雕塑,一个塞缪尔·泰勒·柯尔律治(Samuel Taylor Coleridge)的面具,一具难产的连体双胞胎的尸体,以及一些其他古玩。

译者注:塞缪尔·泰勒·柯尔律治,英国浪漫主义诗人、文艺批评家,湖畔派代表。1798年与威廉·华兹华斯联合出版《抒情歌谣集》。

盖奇头骨伤口附近的左眼眶呈锯齿状,头骨上方铁夯穿过之处有两个大小不一的洞,它们之间是一堆变形的骨头,就像一块扁平的白色口香糖。铁夯被放置在头盖骨上方的展览架上。根据霍尔的描述,这个铁夯很重,但具体的细节他也说不明白。他最后只解释说:“这个铁夯不像棒球棒和铲子那样,它的重量均匀分配在整个铁夯上。”铁夯的尖端看起来已经钝了,就像用过的蜡笔头。它的柄上刻着白色的书法体描述盖奇的案例。盖奇的名字菲尼斯还被拼错了两次。

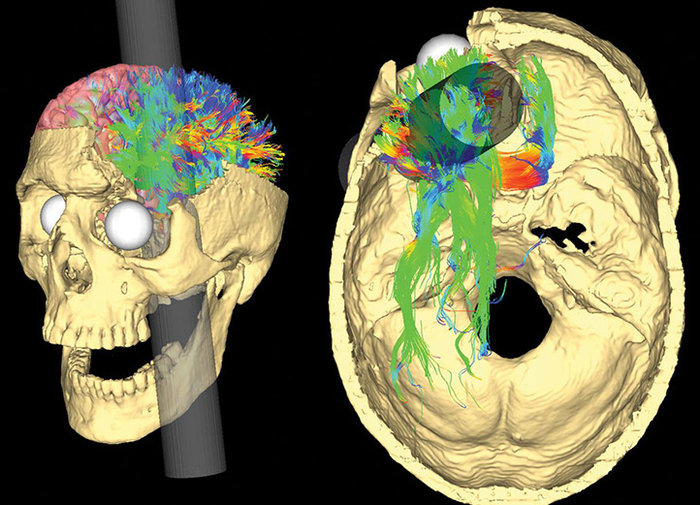

铁夯进入和穿过头颅时留下了明显的伤痕,这激起了一些科学家用数码手段重现具体情形的兴趣。他们希望找出盖奇大脑中被毁掉的具体部分,从而能够更清晰地看到他的创伤。现在成熟的电脑模拟技术也能帮助科学家们研究正常的脑功能,但重现医学史上一些最著名的事件也有不可否认的引人之处。

这个案例最有名的场景重现由南加州大学的神经学家安东尼奥·达马西奥(Antonio Damasio)和汉娜·达马西奥(Hanna Damasio)夫妇完成。安东尼奥通过研究他的一些患有额叶功能障碍的病人,提出了一个有名的解释情感的原理,尤其是情感如何与理性互助互补。盖奇也是他的研究对象之一。(达马西奥即《笛卡尔的错误》(Decartes’ Error)的作者,就是那个把盖奇描述成反社会流浪汉的科学家)。达马西奥夫妇模拟重现盖奇受伤场景的目的之一就是为了证明他的左右脑都受到了创伤,从而导致他性情大变。他们最终得到了满意的结论,并风光地出现在1994年《科学》杂志的封面上。

达马西奥夫妇始终全力捍卫他们的科研结论。然而后来出现了两个新的研究,它们通过更大功率的电脑生成了更准确的头骨模型,并且对达马西奥夫妇的结论表示质疑。2004年,彼得·雷迪(Peter Ratiu)(他当时是哈佛的神经解剖学教授,现为罗马尼亚布加勒斯特的急诊医生)带领的团队得出结论,铁夯不可能穿过脑中线并损坏盖奇的右脑。除此之外,他们还通过铁夯插入的角度和盖奇没有受到损伤的颚骨,判断出盖奇一定是张嘴说话的时候被铁夯插入脸部。雷迪对这一画面的重现——铁夯穿过半张着嘴的盖奇——让人感到非常不安,堪比弗兰西斯·培根画笔下尖叫的教皇。

2012年,神经影像学家杰克·范·霍恩(Jack Van Horn)展开了另一个关于盖奇头骨的研究。不像麦克米伦, 范·霍恩礼貌地称菲尼斯为“盖奇先生”。他最初投身于此案的研究是住在盖奇的旧马铃薯农庄附近的新罕布什尔州时。他现就职于南加州大学,和达马西奥在同一个学院。

在上百万条模拟铁夯穿过头颅的可能轨迹中,范·霍恩只筛选出了少有的几条“没有损坏盖奇的下巴,没有击碎整个头颅,也没有造成其他伤害”的轨迹。(达马西奥仔细研究对比了半打轨迹模型)。总而言之,范·霍恩的研究支持雷迪的研究:他认为铁夯并没有穿过盖奇的右脑。

但是范·霍恩还有一个新发现。他的研究领域是大脑连通性——我们逐渐意识到神经元之间的连接和神经元本身一样至关重要。更具体地说,神经元群体中用来计算数据的那一部分(灰质)只有在通过轴突连接到其他神经元计算中心(白质),共同形成一个神经元网络时,它们才能充分发挥功能。范·霍恩得出结论,虽然盖奇的灰质只有4%受到损害,但是他的白质受到的损伤高达11%,这其中包括分别通往左右两个脑半球的轴突。总的来说,这个意外对盖奇造成的伤害“比我们想象中的要严重得多”。

这次创伤对盖奇先生的行为上的影响却难以预测。范·霍恩仔细学习过麦克米伦的研究,他说这让他对那些过多的猜测敬而远之。“我可不想激怒麦克米伦。”他开玩笑说。尽管如此,范·霍恩还是将盖奇的白质受到的破坏和神经退化性疾病(如老年痴呆症)对人的创伤做了比较。他认为,盖奇甚至有可能表现出老年痴呆症的症状,例如情绪波动和生活无法自理。虽然约翰·哈洛的原病案报告记载盖奇受伤之后并没有老年痴呆的症状,但范·霍恩指出哈洛是在盖奇发生意外后不久才做出这些观察,而老年痴呆症的症状应该要数月甚至数年才会表现出来。

尽管达马西奥、雷迪和范·霍恩各持己见,他们却在一件事上达成共识:他们的模型都只是深思熟虑的猜想而已。铁夯显然对盖奇的脑组织造成了伤害,但散落脑中的骨碎片和真菌感染毁灭了更多脑组织,而且这些损害难以量化。更重要的是,大脑在头骨中的位置和部分脑结构在大脑中的位置因人而异,所以每个人的大脑和脸一样各不相同。因此,我们记载大脑损伤时需要精确到每一毫米。然而没有人知道盖奇大脑中被铁夯损伤的组织具体是哪几毫米。

我们对盖奇的案例了解甚少,但这并没有减少人们的疑问,菲尼斯·盖奇在每个时代都以不同的身份重生:每次人们都会对他的意外和病症做出新的解释。比如说,19世纪中叶的颅相学家认为盖奇的粗鲁行为是因为他脑中的“礼仪器官”被铁夯击碎。现代科学家则引用多元智能、情绪智能、自我的社会性、大脑可塑性和大脑连接性——所有现代神经学热点来解释盖奇的案例。就连麦克米伦在研究完了盖奇的人生以后,也不再单纯致力于揭穿关于盖奇的真相,而是开始推销他自己的理论。

“我知道这里存在一个矛盾”

令人难以置信的是,盖奇在新罕布什尔州的马厩工作18个月以后,在1852年朝着南美出发了。整个航行他都在晕船。一位指望在智利淘金热中发财的商人雇佣了他。一上岸,盖奇就重新开始了驾驶马车的工作,这一次他沿着瓦尔帕莱索和圣地亚哥之间崎岖的山路出发。大家可以想想,如果那些乘客知道了他们单眼车夫曾遭遇的小事故,那还会有多少人来坐他的马车呢?但他就这么干了七年。

不良的身体状况迫使盖奇离开了智利,1859年他坐轮船去了旧金山,靠近他家人搬去的地方。在休整了几个月后,他找到一份在农场的工作,并且看上去干得愈加出色,直到1860年早期,一场农业危机彻底摧毁了他。第二天晚上晚餐时,他癫痫发作。紧接着,尤其在经历了一次强烈地发作后,他在5月21日去世了,享年36岁,从他遭遇的事故中幸存下来已经接近12年。两天后,盖奇的家人把他埋葬了,或许还带着他心爱的铁夯。

如果不是因为哈洛博士,盖奇的故事本可以到此结束——差不多算是个不起眼的小镇悲剧。哈洛博士与盖奇很多年前就失去了联系,但却在1866年得到了盖奇家人的地址(通过未知的“好运气”),并且寄了封信到加州想了解盖奇的消息。从亲属处挖掘了各种细节后,1867年,哈洛说服了盖奇的姐姐菲比,让她同意挖开盖奇的坟墓,并且打开盖奇的头盖骨。这次掘墓听起来很热闹,菲比、她丈夫、他们的家庭医生、殡葬业者,甚至连旧金山市的市长,一位姓库恩的博士,都在现场打算一睹棺木。几个月后,盖奇的家人在纽约把盖奇的头盖骨和铁夯交给了哈洛。此时,哈洛终于写成了一篇完整的病例报告,这份报告涵盖了我们所知道的关于盖奇心理状态以及他客居南美的几乎所有信息。

因为盖奇的生活,许多人忽略了所有关于智利的事。即使麦克米伦许多年来也不明白这一切是怎么发生的。但在过去几年里,他开始确信,智利是读懂盖奇的关键。

某个晚上,当麦克米伦在电视上看到伊丽莎白女王的丈夫——菲利普亲王参加马车竞赛的样子,他突然顿悟了。菲利普亲王,一位老派运动员,他骑马的样子和盖奇当年很相似,缰绳控制的复杂性和驾驭马匹的难度让麦克米伦认识到这是关键。骑手用不同的手指操控缰绳,举例来说,即使只是转个弯都需要惊人的灵巧度(可以想象成开车的时候单独转动汽车的每个轮胎)。另外,盖奇所走的山路通常很拥挤,这就迫使他骑马时,需要急停或者躲避。他有时也会在晚上骑马,因此他不得不记住山路上那些弯道或者地势起伏的区域,同时还要小心路上的土匪。他大概还要关心自己的马匹,以及如何收费。更不用说,在智利的时候他还学会了一点西班牙语。麦克米伦认为,“一个有着冲动行为和失控行为的人,从事着如此高技巧的驾驭马车的工作,我知道这里面存在一个矛盾。”

麦克米伦追随着自己的直觉,通过对哈洛病例报告上的模糊病史的初步剖析和再次分析,现在他认为盖奇的行为缺陷是暂时性的,并且认为盖奇有一部分丧失的精神机能最终痊愈。也有例子证实了他的观点。马修·利纳(Matthew Lena)是一位计算机专家,同时也是一名知识产权顾问,他有时会与麦克米伦开展合作。在2010年,他注意到一份居住在智利并且对盖奇相当了解的医生对盖奇病情的评估,评估中提到“他处于良好身体状态之下”,同时这位医生提到“没有任何智力上的损害”。可以确定的是,麦克米伦认为盖奇的所有疾病并非都会奇迹般地治愈,他再也不是原来的他了。但是盖奇或许可以恢复成一个正常人。

倘若菲尼斯·盖奇完全恢复——这会是一条充满希望的重磅信息。

现代神经科学的知识使得盖奇康复这一想法变得更加可信。神经学家以前认为,脑损伤会造成永久性伤害:一旦失去某个功能,便不可恢复。然而现在,他们越来越意识到成年人的大脑可以重新学习那些失去的技能。这种变化的能力称为“大脑可塑性”,依旧有些神秘,且发生过程极其缓慢。但这至少告诉我们,大脑可以在某些特殊情况下恢复自己失去的功能。

麦克米伦认为,特别是盖奇在智利高度刻板的生活促进了他的恢复。额叶损伤的患者通常完成任务时会有困难,特别是一些开放性任务,因为他们容易心烦意乱,并且难以制定计划。但是在智利,盖奇从不需要谋划每天的生活:每天早上骑马前都是同样的准备工作,然后只要上了路,在调转方向前他就只需要保持前行。这种日程对他来说已经成为了生活的一部分,让他得以专注于此。

从理论上说,类似的制度或许可以帮助其他遭受过像盖奇这种脑损伤的患者。1999年一篇令人毛骨悚然的文章(“过去150年里由金属杆或管造成的颅脑损伤”)列举了12个这种案例,包括“威廉·特尔(William Tell)”的醉酒游戏。另一个案例出现在2012年,巴西的一个建筑工地上,一根金属棒从五楼掉落下来,从一个工人的安全帽后部刺入,从他的两只眼睛中间穿了出来。更普遍的是,人们遭受脑损伤的地点常见于战场或者交通事故。同时,根据对盖奇案例的传统解读,患者预后不良。但是根据麦克米伦的研究,或许并非这样。因为倘若菲尼斯·盖奇完全恢复,这会是一条充满希望的重磅信息。

“骄傲,体面,英气逼人”

菲尼斯·盖奇似乎从没这么出名过。几个音乐家为他谱写了赞歌。还有人建立了一个叫“PG粉丝俱乐部”的博客,另一个粉丝用钩针编织了一个G先生的头骨。YouTube上有几千个关于盖奇的视频,包括几个事故的场景再现。(有用芭比娃娃的,乐高积木的。人们不可避免的评论,“脑炸啦”。)更神奇的是,他的头骨被推崇成了新时代的神迹,过去几年里,哈佛博物馆的花名册上,记录了来自叙利亚,印度,巴西,韩国,智利,土耳其,澳大利亚许多朝圣者的名字。花名册上的留言也是五花八门,“简直奇妙,这货上了我遗愿清单啦!”

还有更奇妙的,关于盖奇的新资料还在不断涌现。2008年,盖奇最出名的一张照片出现了,一张深棕色的银版肖像,在照片里盖奇握着那根铁棒。(这也是他出现之后的第二波照片。)照片的主人——收藏家杰克·威尔格斯(Jack Wilgus)和贝弗利·威尔格斯(Beverly Wilgus),最初把它命名为“鲸人”,意思是跟阿哈比(Ahab)一样,照片中这个年轻人被“一条愤怒的鲸鱼”夺去了左眼。

译者注:Ahab是个被鲸鱼弄残疾之后一心想要复仇的虚构人物。

但当他们把照片发在Flickr上之后,爱鲸人士抗议了——因为那根顺滑的铁棒跟鱼叉一点也不像啊!终于有个高端评论用户说“这人可能就是那个盖奇耶!”

为了验证这个说法,两位收藏家对比了一张1849年盖奇带着氧气面罩的照片,而且发现,咦?五官真的一模一样耶!连脑门儿上的疤都一样!就凭这么一张照片,盖奇从一个脏兮兮的二流子,成功走上了人生巅峰,美衣美颜,英气逼人!

其实在科研领域,盖奇留下的资料仍有歧义。他的故事确实能激发人们的想象力,引发大家对神经科学的兴趣。(当我跟一群人出去玩,说我写了本神经科学史上最引人入胜的受伤个案的书,有些人就会脱口而出“就是关于那个盖奇的故事是吧!”)但是他的故事也会误导大众,至少那些广为流传的版本是这样。基于采访记录和引用文献来看,麦克米伦的改进版本更像是一厢情愿的吐槽。但是局势在一点点好转,“我很多次问自己”,麦克米伦叹气,“我特么为啥研究他啊?”

至于有关盖奇的最新研究-尤其是关于大脑连通性和可塑性方面,进展倒是不错。不过也只能留给我们的子孙后代做评价了。指不定每个关于盖奇的新理论都在引领我们一步步接近真相。或者说盖奇的厄运只是罗夏克墨渍测验中历史性的一点墨渍,即使只有这一点点,也在时间的流逝中激荡着人们对真相的激情与迷恋。

译者注:墨迹测验或称为罗夏克墨渍测验是人格测验的投射技术之一,由瑞士精神医生赫曼·罗夏(Hermann Rorschach)于1921年最先编制。测验由10张有墨渍的卡片组成,其中5张是白底黑墨水,2张是白底及黑色或红色的墨水,另外3张则是彩色的。受试者会被要求回答他们最初认为卡片看起来像什么及后来觉得像什么。心理学家再根据他们的回答及统计数据判断受试者的性格。

正是因为有如此多的不定因素,来自布加勒斯特(罗马尼亚首都)的雷迪医生,希望神经科学家们不要再扩散盖奇的事迹了。“让这哥们儿歇会儿吧!”他说。(就像对盖奇本人一样,人们说起他的时候也大都用一种不敬的态度。)

不过这态度好像不太对。当教师们需要问关于额叶的轶事的时候,“你们就说这个压箱底的!”雷迪说,“这事儿就跟你说法国大革命的时候,你必须得说说断头台一样!因为这事儿太酷了!”

不说别的,麦克米伦对这件事自有看法:“菲尼斯的故事是值得被记住的,因为这是关于一个民间小故事如何轻易演变成流行的科学神话的大故事。”确实是这样,这个科学神话被传诵至今。“甚至有人跟我套近乎,就为了把这故事写成戏剧或电影剧本。”他说。有个剧本的想这么写——盖奇跟一个智利妓女相爱,那妓女陪他共度残障的后半生。还有个关于盖奇重回美国的,说他帮一个奴隶赎身并跟他成为了朋友,然后投身南北战争,帮助林肯取得了内战胜利。

盖奇值得被纪念,还有一个更深入的原因——虽然一直以来众说纷纭没有定论,他的事迹也揭露了一个特别重要的道理:大脑和思维是一体的。就像一个神经科学家说的那样“抛开那些乱七八糟的传说,盖奇的故事在现代神经学形成中扮演了非常重要的角色,——大脑是性格和自我意识的具象表现。”这是个意义非凡的想法,是菲尼斯·盖奇指引我们走向了探索真理之路。

本文选自Sam Kean所著《决战神经外科医生的故事:创伤、疯狂和恢复的真实故事揭示的人类大脑史》。

1 评论