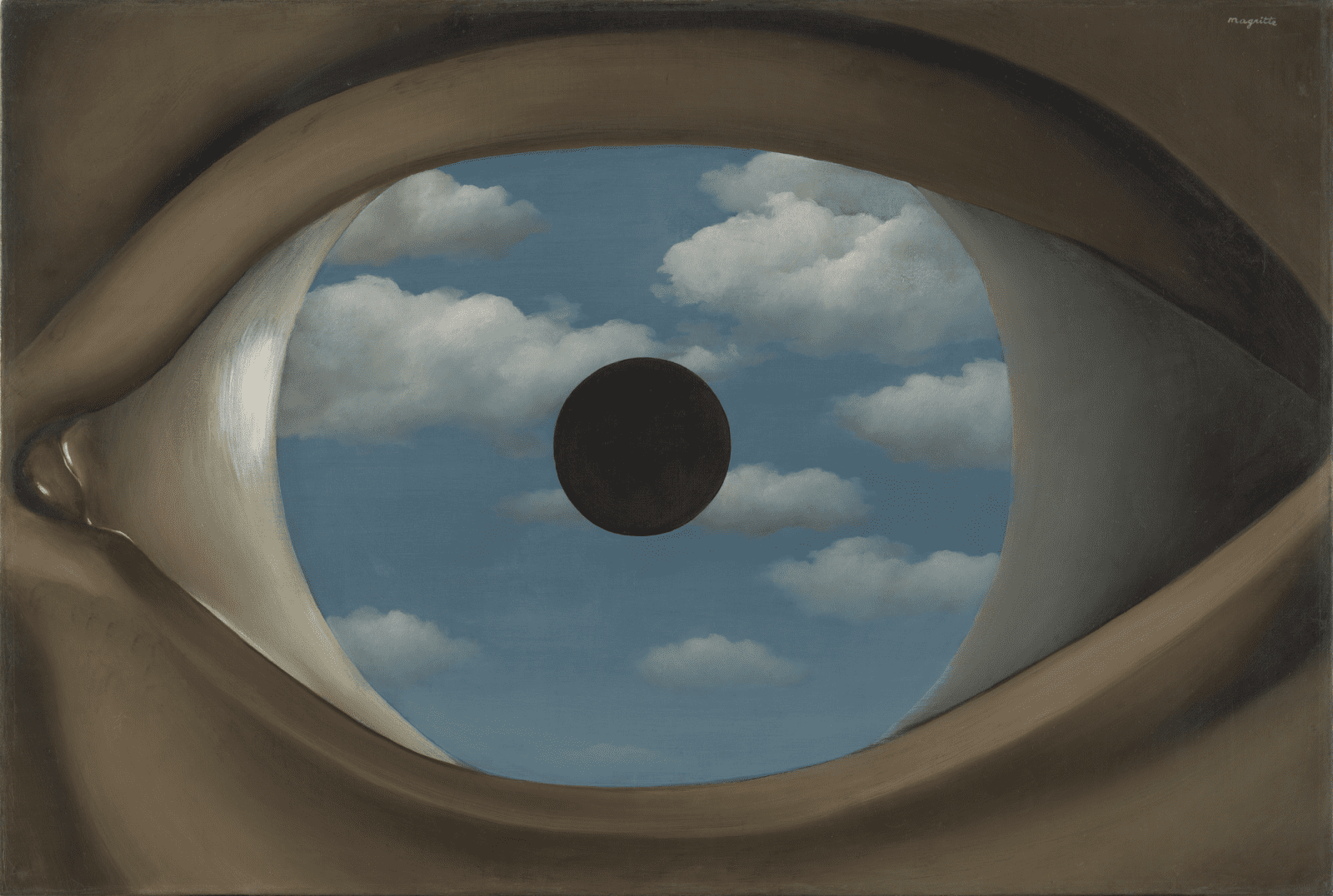

你能够想象一个苹果的外观吗?

或许你能在脑海中“看到”一个红色的球状物,甚至它的纹理细节也“清晰可见”。

然而,在100个人中,可能就有两人无法在脑中形成任何“画面”,这就是所谓的“心盲者”。心盲并不是一种疾病,它只是大脑功能多样性的一种体现。那么,是什么原因导致心盲者无法“看到”内心的画面呢?

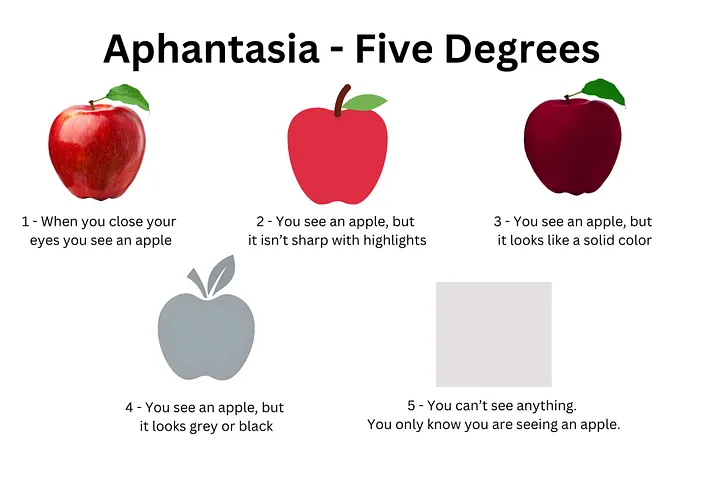

*点击此处测试自己的视觉想象水平。

有学者认为,心盲可能是由初级视觉皮层的功能障碍引起的。初级视觉皮层是大脑处理视觉信息的第一个脑区,可视为启动视觉感知的引擎,它的活动和视觉相关的意识体验紧密相关,如果初级视觉皮层没有神经活动,人们通常就不会有视知觉体验。

然而,最近发表在《当代生物学》(Current Biology)上的一项研究表明,即使是心盲者,在尝试想象时初级视觉皮层也会出现神经活动,只是这种活动未能转化为清晰的主观体验。这篇文章是由中山大学中山眼科中心常帅博士,华南师范大学心理学院孟明教授团队和澳大利亚新南威尔士大学乔尔·皮尔森教授合作完成。

来自华南师范大学和中山大学中山眼科中心的研究人员招募了14名潜在的心盲者(心盲组)和18名视觉想象能力正常的成年人(控制组)参与该研究。研究人员通过问卷(Vividness of Visual Imagery Questionnaire, VVIQ)和行为实验(双眼竞争范式)两种方式测量了所有实验参与者的想象能力。结果表明,心盲组的平均VVIQ得分和双眼竞争中的知觉偏差都显著小于控制组,因此可以反映心盲组参与者在尝试想象时缺少类似视知觉的主观体验。

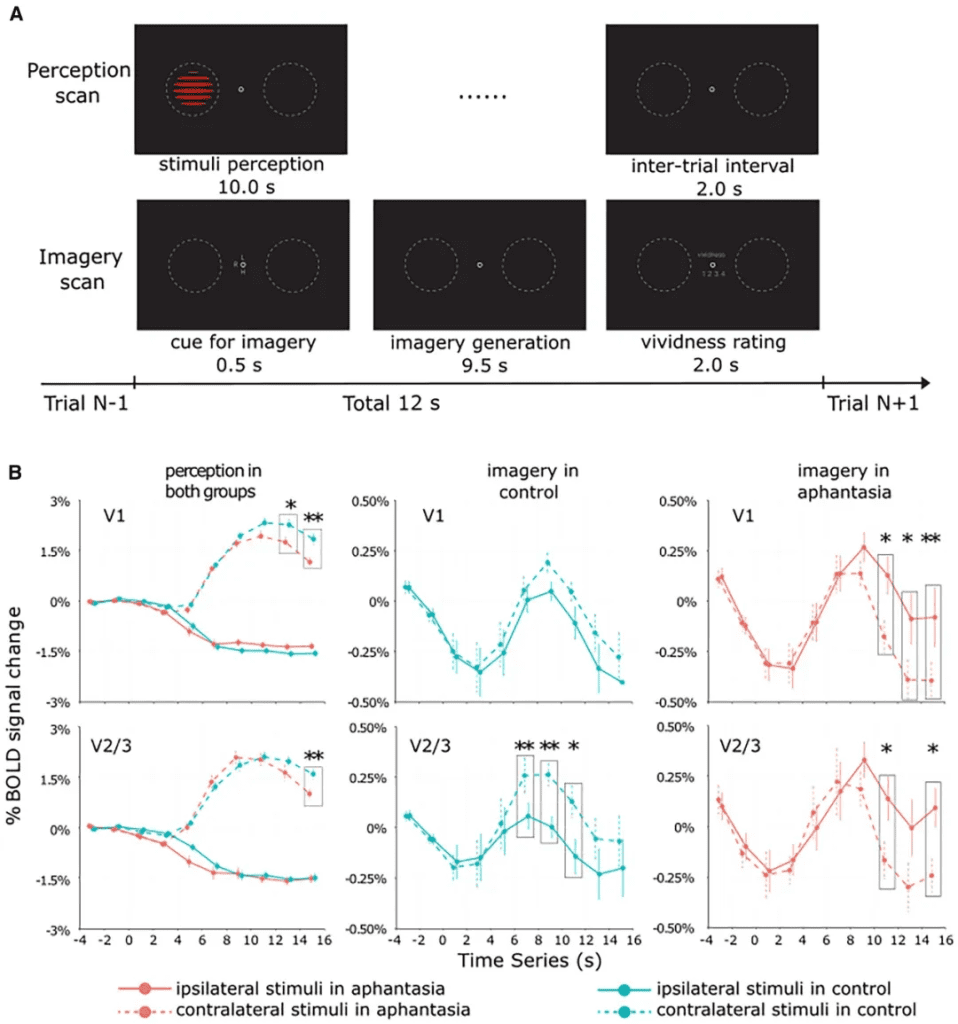

随后,所有参与者都完成了功能性磁共振成像(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)实验。该实验主要分为感知和想象两个任务:在感知任务中,参与者需要一直注视屏幕中央的圆环,而屏幕左右两侧会依次出现红色水平或绿色竖直的光栅;在想象任务中,参与者需要根据声音提示,在左侧或右侧的虚线圆圈内想象红色水平或绿色竖直的光栅。

fMRI实验结果发现,无论参与者是否具有正常的视觉想象能力,当他们试图想象某一图案时,其视觉皮层的都有显著激活。其次,在感知任务中,心盲组的初级视觉皮层的反应相对较弱,这可能表明,对于来自外界的相同视觉信息,心盲者的视觉皮层中存在不同的处理或加工机制。

值得一提的是,由于视交叉结构(optic chiasm)的存在,大脑通常以“对侧化(contralateral)”的工作方式处理视觉信息,这就是为什么在大部分神经影像学研究中,当视觉刺激出现在某一侧时,大脑视觉皮层另一侧的反应更为强烈。前人研究发现,感知和想象会产生相似的激活模式,而在本研究中,当控制组参与者在左侧想象光栅图案时,右侧视觉皮层的神经反应更为活跃,反之亦然。不过,心盲组参与者的视觉皮层却表现出相反的模式:当他们试图想象时,同侧的脑活动反而比对侧更强。这表明心盲者的大脑在处理大脑顶层区域(如顶叶、前额叶皮层等)传递给视觉皮层的信号时,其神经连接的方式可能有所不同。也就是说,当心盲者试图想象时,其大脑活跃的区域与普通人相比存在差异,这种差异具有统计学意义,并且较为稳健,但是其背后的原因和神经机制还有待进一步探究。

此外,研究人员还通过多体素模式分析(Multi-Voxel Pattern Analysis, MVPA),一种基于机器学习的分析技术,去尝试解码参与者在某段时间内看到或试图想象什么。MVPA可以被视为一种“读心术”,研究人员会用特定阶段的fMRI数据训练算法,随后去解码另一阶段的fMRI数据,从而实现识别特定的心理状态或表征内容的功能。

通俗来说,当你看苹果照片时,视觉皮层会亮起特定区域;而看到西瓜时,又会呈现另一种激活模式。有趣的是,即使只是闭眼想象苹果或西瓜,大脑也会分别产生独特的激活模式。MVPA正是利用这种特性,通过机器学习算法学习不同思维状态对应的大脑活动模式。研究人员还可以根据参与者看到苹果或西瓜时的fMRI数据去训练算法,去判断参与者其他时候在想象什么水果,这种方法被称为“交叉解码”或“跨任务解码”。

MVPA分析结果表明,在感知任务中,两组参与者的初级视觉皮层活动模式都可以较好地被解码,说明他们在看到视觉刺激时,初级视觉皮层能够形成清晰的神经表征。然而,在视觉想象任务中,心盲组的解码准确率远低于控制组,甚至接近随机水平,这表明他们的初级视觉皮层在想象时缺乏稳定的激活模式。此外,交叉解码的结果进一步支持了这一结论:控制组在视觉想象和感知之间保持了较高的一致性,而心盲组在这两种任务中的神经表征差异较大,说明他们难以在没有视觉输入的情况下重建先前看到的图像。

总而言之,尽管心盲者的初级视觉皮层在感知过程中能够正常运作,但在尝试想象时,其激活模式不稳定而且与感知不相似。这或许意味着,心盲者正是由于大脑连接模式的特殊性,他们的“心灵之眼”才被遮蔽,无法“看见”脑中形成的画面。这项研究为理解视觉想象的神经机制提供了重要证据,并支持了初级视觉皮层在视觉表象生成中的关键作用。

该研究受到了同行们的广泛关注。来自乔治华盛顿大学的视觉科学家萨拉·肖姆斯坦(Sarah Shomstein)说:“(该研究的作者)采取了非常严谨的机制研究方法,他们提出了恰当的问题,并使用了合适的方法”。

萨塞克斯大学的神经科学家朱利亚·卡布拜(Giulia Cabbai)表示:“这项研究的结果非常令人震惊,我们一直试图回答的问题是,心盲者之所以无法再脑海中形成图像,是不是因为他们的大脑视觉皮层根本没有形成与图像相关的神经活动。”

在一项早期的研究中,卡布拜和她的同事发现,当心盲者自发想象某个物体时,他们的视觉皮层会有相关活动,但当他们被要求尝试想象特定物体时,却没有相关的神经活动。这项新研究更进一步,比较了人在想象图案时与实际看到图案时视觉皮层的活动模式:对于控制组参与者,这两种任务的活动模式非常相似,而对于心盲者,这两种任务之间的模式却有显著差异。

“这表明,心盲者在视觉皮层中的活动模式具有独特性,反映了他们不同的体验方式”,同样来自苏塞克斯大学的神经科学家索菲·福斯特(Sophie Forster)如此评价,她认为这项研究确实加深了人们对于心盲这一现象的理解。

作为这项研究的共同负责人,乔尔·皮尔森说:“我相信现在大家都在努力弄清楚,当心盲者试图想象一个物体或图案时,他们初级视觉皮层中的信号究竟代表了什么。这可能是下一个前沿的研究领域。”

总之,这项研究不仅为揭示心盲背后的神经机制做出了贡献,还让我们得以深入思考大脑活动与意识之间的关系,重新审视什么才是意识的神经相关物(neural correlates of consciousness):想象过程中视觉皮层神经元群的激活并非产生类知觉体验的充分条件,其背后是否存在有效的激活或连接模式,同样至关重要。

参考文献

Chang, S., Zhang, X., Cao, Y., Pearson, J., & Meng, M. (2025). Imageless imagery in aphantasia revealed by early visual cortex decoding. Current Biology, 35(3), 591-599.

People who can’t picture images in their ‘mind’s eye’ still represent them in their brains. (n.d.). Retrieved February 7, 2025, from

评论