歌德的色彩理论:光学与视觉诗

歌德对于光与色彩的特性的主张在科学上是没有依据的,但我们或许可以思考,他对自然现象的阐释是如何帮助我们理解自然界,又是如何影响了我们对艺术与科学探究的认识。

导语 / Introduction

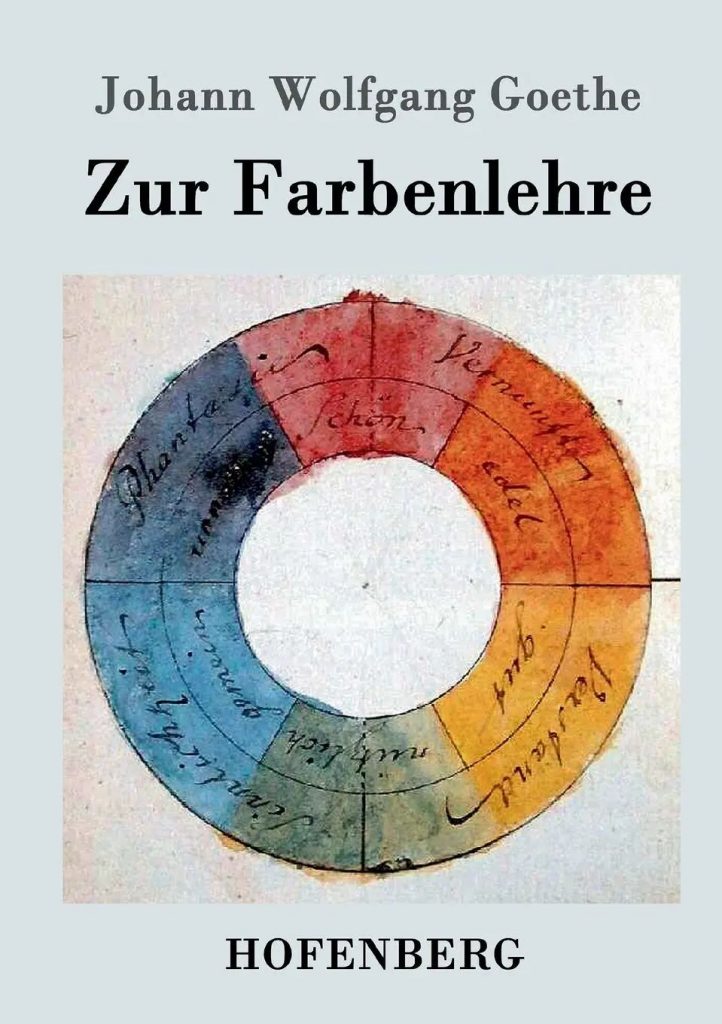

如果用诗歌代替数学,科学发现的过程会变成什么样子呢?18世纪,德国诗人兼业余科学家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)在 《色彩论》(Zur Farbenlehre)一书中构想他的色彩理论时就是这么做的。歌德极力反对牛顿提出的“颜色是白光折射的结果”的理论。他否定了牛顿对于自然的机械化*(the mechanization of nature)的理性主义看法,认为这位物理学家的数学解释是过分简化和局限的。尽管在科学发展的过程中,歌德融合了定性与定量数据的方法论并没有被证明有效,但或许,他的客体间性*(interobjective)、自然学家的浪漫主义哲学所提供的理论构架,凡关注科学探究的艺术家、有兴趣思考人类体验与自然的关系的人都能从中受益。

译者注:(1)自然的机械化:自然的机械化观点与唯物论(materialism)和简化论(reductionism)相关。机械主义者相信所有的现象都可以被“机械定律”(mechanical laws)所阐释,自然规律控制着运动与物体间的碰撞,而这近似于一种决定论(determinism)。参考维基百科。(2)客体间性:物体之间的关系会在其他物体上留下印记或 “足迹”。物体只能通过这些印记或“足迹”被感知到,并以信息的形式显现出来。参考维基百科。

色彩研究因其处于艺术与科学的交界线而备受瞩目。研究色彩可以采用不同的方式,比如研究光波、能量波动或是计算折射角和焦点。同时,色彩可以被理解为情感的提示符,一种政治线索,一类艺术家的交流工具。

三个世纪后的现在,我们意识到歌德对于光与色彩的特性的主张在科学上是没有依据的,但我们或许可以思考,他对自然现象的阐释是如何帮助我们理解自然界,又是如何影响了我们对艺术与科学探究的认识。

歌德的科学观

歌德以《浮士德》(1809)和《少年维特的烦恼》(1774)等文学作品闻名于世,但他同时也热衷于自然科学的研究。歌德是个狂热的业余植物学家,他期待能发现一种典型而原始的植物形态,即能构成所有植物结构的基础的Urform,那个“原型”。他后来在短文《植物的蜕变》(Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären / Metamorphosis of Plants, 1790)中描述了Urform。对地球形成过程的好奇心也驱使他收集了大量的矿物与岩石藏品。

而歌德在科学界最有名的跨界尝试是他对光学与色彩的研究,这得益于他兼为非凡的诗人、画家与业余科学家。歌德对科学的探求方式体现了德国浪漫主义的基本信条,即看重审美体验、直觉、建立和自然之间的亲密联系。这种哲学立场是对工业革命和启蒙运动时期的理性主义(rationalist)观念模式的回应。德国的自然哲学流派(Naturphilosophie,philosophy of nature)反对休谟和洛克等启蒙运动的哲学家提出的机械化的自然。相反,自然被理解为一个动态的整体,由极性(Polarität,polarity)和强化(Steigerung, intensification)这两个原则引导。极性的概念假设自然由排斥与吸引的二元对立驱动,类似磁铁的两极、电流的正与负。

正如阿斯特利达·奥尔莱·坦蒂洛(Astrida Orle Tantillo)在《创造的意愿》(The Will to Create, 2002)中阐释的,歌德所说的极性并不是对立的,这组极性中并没有隐含的等级关系。相反,极性描述了两种相对力量的相互作用,一种动态的相互接触,而这正是自然界创造力的源泉。在歌德的观念中,两极中的每一极都在寻找它的另一极,而这种对完整的渴望是创造性力量的基础。歌德用强化(Steigerung)指自然趋向复杂的倾向性。比如说,生命从简单的单细胞生物演变成更复杂的存在。然而,像坦蒂洛指出的,这个过程没有终极目标,也没有高潮的结束。歌德将自然理解为一个动态的系统,每种有机体都发展新的复杂的形式,以持续地适应环境。

坦蒂洛对歌德的自然哲学的这一解读,揭示了歌德的想法对现代科学概念(如复杂性思维和环境科学)的预示性。学者凯特·里格比(Kate Rigby)甚至将歌德的科学工作与一些当代的概念联系到一起,比如说生态批判主义(eco-criticism)与生物符号学(biosemiotics)[1]。

歌德视自己为科学的开拓者。那时,刚刚从启蒙运动时期兴起的科学正处于高速发展时期。在歌德所处的时代,关于“科学到底是由什么构成的”的观点处于不断的变动中。正如丹尼斯·菲利普斯(Denise Phillips)在《大自然的追随者》(Acolytes of Nature,2012)中的概述,在欧洲,人们激烈争辩哪些学科可以被纳入科学。比如,物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)和杜布瓦雷蒙(Emil du Bois-Reymond)坚持只有那些基于数学的学科才可以被算作科学。这种归纳方法把植物学、动物学和解剖学排除在外。当时也有关于观察与实验的范式的讨论,甚至关于科学方法的基础的异议。到19世纪初,德语词“Naturwissenschaft”(关于自然的知识,knowledge of nature)包含了物理性科学(研究无生命的自然物体,一般通过实验)与自然历史(研究自然有机体,一般通过观察)。虽然“Naturwissenschaft”通常在英文中被翻译为“science”(科学),该德语词的字面意思是“研究系统性知识的领域”,因此本该包含不同种类的知识。歌德对自然世界的探究,就是以对科学认识论框架的争论、“Naturwissenschaft”的出现为背景展开的。

歌德希望建立一种新的科学方法论,同时包含定性和定量数据。现代科学现象分为两种,主要、定量的现象,和次要、定性的现象。也就是说在科学探究中,定性、以感觉为基础的经验会被追溯到其下机械、定量的性质。然而,歌德反对这种理性主义的方法,并认为定性的经验是有效的核心数据。牛顿测量波长、计算焦点,而歌德,这位永远的诗人,坚称色彩是不能被测量的,只能被感受与描述。哲学家亚尔马·黑格(Hjalmar Hegge)说:“歌德的特别之处是他从来不用定量方法……(他的)色彩理论把这些现象当作质(qualities)处理,并尝试阐明这些现象之间的关联。”[2] 对主要和次要现象,歌德的方法是将“内在”(定性)的因果关系与“外在”(定量)的因果关系区分开来。他认为,科学真正的难题是将他称作定性的“感官之眼”(sense eye)和定量的“理性之眼”(eye of reason)联系起来。

歌德对牛顿的方法论的一条主要批评是,这位英国科学家构建抽象假设时只关注定量的数据。歌德认为那是不充分并且简单化的做法。他把科学的假设看作初步的构架,在此基础上才能建立一个全面的理论。在歌德看来,定性的研究能训练一个人的感官想象力,让自然学家(Naturforscher,the investigator of nature)发展“科学的定性认知”(scientific qualitative cognition)[3]。

歌德相信这种认知是后天的能力,它可以通过反复的观察来训练,并且需要人完全沉浸在自然现象中。“我们要从一个物体的细枝末节研究它,准确把握它,在脑海中复刻它,这时候就可以说,我们对它有了最真实、最高层面上的直观感知。”[4]

歌德将自然学家理解为主体(研究者)和客体(自然本身)的中间人。歌德肯定了研究者也是研究的一部分,现实既不在主体也不在客体中,而在于两者间的互动。坦蒂洛将这种客体/主体的联系与极化性(Polarität)的概念相连:因为两极都卷入一种动态的相互作用,我们不可能区分每一极对彼此的影响,不论是研究者还是研究对象产生的影响。歌德认为,自然学家需要辨别她对自然现象的主观反应与自然界本身的运行规律。为此,他们需要通过一系列迭代的实验与自然接触,每个实验都包含了以下三步。

首先,歌德认为个体经验是所有自然研究的基础。自然学家觉察自身在世界中的存在,由此收集定性数据。第二步是将定性的数据解构为一系列可复制的实验。这些实验应该基于严格透明的方法论,并能够被大众接纳。歌德在他的短文《作为客体与主体中间者的实验》(Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt,The Experiment as Mediator between Object and Subject,1823)中解释道:“实验的主要价值在于,无论简单或复杂,只要有必要的准备、实验器材和技能,在任何时候它都能被重复实现。”[5] 第三步,也是最后一步,是判断。我们需要同时考虑定性与定量数据,从而建立一个理论。歌德提出,将理论精简为一句话比用数学公式表达更有助于科学的通俗与民主。

让科学民主化是歌德心中的使命。他本人的政治和哲学立场是包容与平等主义,他同时也被19世纪初德国的科学职业化所困扰。歌德意识到在新兴的自然知识界(Naturwissenschaft),只留有越来越少的空间给业余爱好者和半吊子们。然而,丹尼斯·菲利普斯(Denise Phillips)指出,尽管德国的大学开始形成科学精英团体,仍有独立的自然学家在去中心的关系网络活动,诸如科学俱乐部、学术社团(learned society)和市政协会。歌德是活跃的业余科学家团体中备受瞩目的一员,他觉得向大众普及他的色彩实验能影响科学领域。为了普及他的书《色彩论》,他(在原书中)加入了如何制作价格适中的棱镜的说明和一系列可以用于重现色彩实验的小卡片。为了那些无法获得棱镜的群体,一半的卡片在说明肉眼观察棱镜能看到的色彩现象,这使那些对这个话题感兴趣却没有办法获得棱镜的人也能理解他的色彩理论。对于歌德来说,科学实验方法的过程不应该限于精英圈层,而是一个民主的实践,既训练人的心智,也使个体更贴近自然。

歌德的方法在如今的标准下看或许是不科学的。但他坚持认为实验者的定性体验是科学探究必不可少的一部分,这最终从根本上转变了他对色彩的理解,即色彩既是物体的物理性质,也是对自然现象的一种主观反应。在《歌德的色彩:革命性的光学与人类世》(Goethe’s Colors: Revolutionary Optics and the Anthropocene)一书中,希瑟·沙利文(Heather Sullivan)认为歌德的科学是划时代的突破,而歌德对科学界的一项重要贡献是强调人类观察者在实验中的存在、以及“我们共同创造了这个多彩的世界”。[6]

从“什么是色彩”到“色彩在哪里”

颜色是否存在于观看者的眼睛里?在牛顿的色彩理论中,色彩被描述成一种纯粹的物理现象——色彩独立于人类的存在而存在,它是“外在的”。歌德也通过他的棱镜实验研究了色彩的物理特性。然而,他最重要的贡献却在于他色彩研究中生理学的部分,在这一部分,他承认色彩的变化取决于环境光照条件和相邻色彩的影响。他认为色彩还应该是“内在的”、在人脑中产生。实际上,在这些讨论里,歌德把从“什么是颜色 ”的问题转到了“颜色在哪里”的问题。[7]

直到今天,学者们对色彩的位置问题仍有分歧。客观主义者和现实主义者坚持认为色彩是固定不变的,它独立于心灵而存在。更具体一点说,用哲学家伊恩·戈德(Ian Gold)的话来讲,颜色“与物体的一种光学属性相符——比如物体的表面光谱反射率,它指的是,物体倾向于以不同比例选择性地反射不同波长的光。” [8] 戈德还指出,色彩现实主义坚持认为”色彩是一些外在的、与感知者无关的环境属性。”[9] 而与此相反,主观主义者或反现实主义者却认为并不存在“外在的”色彩,所有的色彩都在大脑中产生,容易改变。相对主义者如埃文·汤普森(Evan Thompson)则介于两个阵营之间,他认为颜色是两种考量因素的结合。汤普森提出了他自己的色彩“生态”论:“一方面,世界是一个动物生存的环境,而不是一个除去了生物的中性物质宇宙;另一方面,感知者被当作一个主动探索的动物,而不是一个没有肉身的旁观者——假使被当作旁观者,感知者只不过是一个色彩感觉的存放处。”[10]诸如此类关于色彩基本性质的讨论已经进行了几千年,并一直持续到今天。

什么是色彩?

古希腊人认为,色彩是明暗交融的结果。亚里士多德的调制理论将白色和黑色置于光谱的最远端,而红色则位于光谱的中心。所有其他色彩都是光和影调制的结果,黄色是最浅的颜色,最接近白色;蓝色是最深的颜色,最接近黑色。当时这是对色彩的主流解释,直到牛顿在1666年用他的棱镜实验推翻了它。在牛顿对光和色彩的研究中,他研究了色彩的物理特性,发现色彩是白光折射的结果。牛顿在实验里往一块木板上钻了一个洞,并用木板遮住了他画室的窗户。然后,他在离窗户22英尺远的地方放了一个白色的隔板,并让洞中射出的光束通过棱镜。最后得到了一个拉长的彩虹色带。基于这一观察,牛顿得出结论:棱镜以不同的角度折射光线。折射较少的光线通过棱镜的距离较短,呈现蓝色;路径较长的光线折射较多,呈现红色。

歌德试图复制牛顿的实验,但他没有使用带孔的木板。当他把棱镜对着光时,没有光谱投射到隔板上,只有白光被反射。最后歌德把棱镜举在眼前,直接透过棱镜观察。他注意到,当他看向高对比度的区域时,明暗物体的边缘会出现彩色的边界,这种现象现在被称作“边界光谱(border spectrum)”。从黑暗区域闪现的是蓝色和紫色的线条,而白色区域则产生了黄色和红色的条纹。根据这一观察,歌德得出结论,颜色是光和影的结果,正如古希腊人几个世纪前提出的那样。[11]

歌德把明暗混合命名为强化(Steigerung)。强化是一种对明暗相互作用的增强,以此产生色彩的效果。实际上,歌德还提出了影子的异质性,这反驳了牛顿提出的光的折射性。虽然牛顿的色彩理论中完全没有黑色的概念,但它却构成了歌德理论的一个不可或缺的部分;就像画家一样,他把色相和色调联系起来。

歌德对边界光谱现象很感兴趣,决定进一步研究。为此,他准备了一系列卡片,卡片上有高对比度的图案,透过棱镜能观察到一系列的色彩效果。大多数卡片上有各种黑白几何图案,以便更好地研究边界光谱,其他卡片则交替使用各种颜色组合。例如,某一张卡片的设计是黑底白点。通过棱镜看,这个小点被红、黄、绿、蓝、紫的光谱包围。然而,将实验设置反过来(白底黑点),就会出现完全不同的光谱:透过棱镜观察白卡,产生的颜色光谱是蓝色、紫色、紫色/洋红色、红色和黄色。这是牛顿没有讲到的光谱,也是歌德驳斥牛顿光学的一个主要论点。

我们现在知道,歌德对色彩物理性质的探究是错误的,他的色彩理论犯了一些物理学的基本逻辑错误。即便如此,他意识到人类对色彩的体验对于视觉不可或缺,这还是十分有助于我们暂时搁置“什么是色彩”的讨论,更多地去关注“颜色在哪里”的问题。

色彩在哪里?

歌德最具影响力的贡献之一是将生理学现象纳入了关于色彩的讨论。作为他许多色彩实验中的一部分,歌德研究了周围环境的变化,以及相邻的颜色如何影响我们看待色彩的方式。在这其中,歌德对两种现象特别感兴趣:后像(afterimage)和彩色阴影(colored shadow)。

当我们长时间地盯着一个高对比度或高色彩密度的图像,然后看着一片空白时,就会出现后像(afterimage)。我们会看到一个相反的错觉图像:如果我们集中注意力盯着黑色的图像,那么后像就会显现出白色;如果图像是鲜艳的红色,那么后像就会显现出它的互补色——绿色。造成这种现象的原因是生理性的:当我们长时间盯着某一种颜色看时,视网膜的锥体,红、绿、蓝三色受体就会疲劳。而当我们从浓重的色彩中移开视线,看向单一的白色表面时,疲劳的锥体效率低下,由此造成红、绿、蓝三色锥体之间的不平衡,就会出现暂时性的对立色图像。歌德对极性(黑/白,互补色)的理解,和人类经验的主观性,都有助于说明后像的工作原理。

歌德还对影子进行了实验。他观察到我们对影子的感知不仅是灰色的,还是彩色的。他注意到自然界中有许多彩色的影子,例如,夕阳的暖光会使白雪覆盖的田野出现蓝色的影子。[12] 当一个物体从两个不同颜色的光源(例如一盏带红色滤光片的灯和一盏带绿色滤光片的灯)接收到光线,投下两个颜色互补的影子(红光投下的影子呈绿色,绿光投下的影子呈红色),就会产生这种效果。在进行了一系列这样的实验后,歌德得出结论:这种效果并不来自于光的任何一种物理折射,而是由人的感知造成的。他在给朋友的信中写道,从本质上讲,“色彩现象是一种生理上的现象,但人们很少意识到这一点。”[13] 不过,这次的起因不是生理上的,而是心理上的,是大脑在捉弄我们。德拉巴勒(Delabarre)曾用一个简单的实验来证明这一点,他给读者一根限制他们视野的管子,让他们透过这根管子来区分出一个有色的影子。而一旦彩色光的来源被移除,影子就会出现中性的颜色。德拉巴勒称彩色影子效应是一种“判断上的欺骗”。[14] 他引用德尔博夫(Delbœuf)的话说:“我们可以只凭借一种思想上的行为来感知色彩。”[15] 颜色不仅在观察者的眼中,而且在观察者的心中。至此,我们的讨论逐渐从“色彩是什么”,“色彩在哪里”,转向“我们如何理解和使用色彩”这一问题。

我们如何理解和使用色彩?

在视觉感知中,颜色几乎从来不是作为它本身,即它的物理实在,而被看到的。这一事实使得色彩成为艺术中最为相对的媒介。——约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers,1965)

希瑟·沙利文曾评论说:歌德有先见之明,他坚持认为科学探究应该关注观察者在自然界中的主观经验。“我们从来没有真正置身于系统之外,”沙利文指出,“我们必须时刻保持警惕——或许比起观察世界,我们更倾向于观察我们自己。”[16] 事实上,在歌德的色彩理论里,人类感知的主观性是理解色彩理论的一个重要因素。他对色彩和人类感知进行了方法论上的探索,这不仅引起了他同时代的哲学家肖本霍尔(Schoppenhauer)和黑格尔(Hegel)等人的共鸣,也启发了许多几个世纪以后的艺术家,其中最著名的是包豪斯艺术家约瑟夫·阿尔伯斯。布伦达·丹尼洛维茨(Brenda Danilowitz)认为,“歌德的精神于早期包豪斯的理念中无处不在,尽管包豪斯在1919年的魏玛开办,那时距这位伟大作家去世已有近一个世纪”。[17]

歌德的色彩理论既是阿尔伯斯自己创作实践的范本,也是他在包豪斯以及后来在美国黑山学院和耶鲁大学教学的范本。阿尔伯斯回忆说:“我对歌德色彩理论的阅读可以追溯到遥远的过去,大概是在1920年我加入包豪斯之前,当时我32岁……”阿尔伯斯在他多年的色彩理论教学中,写成了《色彩的互动》(Interaction of Color,1963)一书。然而,这本书并不是一本传统的教科书,而是一系列的视觉练习和实验,目的是培养人们对色彩效应和感知之间相互作用的认识。

阿尔伯斯解释说,《色彩的互动》是“一种实验性的色彩研究和色彩教学方式的记录,它将实践置于理论之前”。[18]阿尔伯斯舍弃了死记硬背的学习,也舍弃了制造乏味的色轮和图表。相反,他的练习是一些需要亲自动手、不断试错的经验,鼓励学生尝试不同的色相、色调和强度。他的目的是让他的学生“看到色彩的作用,也感受到色彩的关联性。”[19] 阿尔伯斯在他的《色彩的互动》中注重练习和实验,这与歌德为配合他的色彩理论而创造的一套卡片相似。歌德和阿尔伯斯都使用了视觉辅助工具、实验和实践活动,帮助观察者更好地理解颜色和人类感知之间的联系。他们也都强调了我们大脑处理视觉刺激的主观性。阿尔伯斯区分了不同类型的视觉。他提出,神经生物学过程中的“眼见(ocular seeing)”和主观过程中的“视觉(vision)”并不相同,后者是需要想象力的。[20] 对阿尔伯斯来说,颜色是文化和自然的产物,它是真实的,也是想象的,是客体和主体之间的对话。而对歌德来说,“看”是一种主动的追求。他指出眼睛拥有自己的创造能力,它可以独立地创造颜色。因此,人们永远无法确定一种颜色是否真的存在,它是否也有可能是眼睛自己创造的。

色彩是否可以被认为是一个独立的实体?到目前为止,我们已经把色彩视作一个独立的事物来研究——色彩可以是一个光谱,可以是人类认知的一种现象,也可以是对刺激的一种生理反应。但是,我们对色彩的感受和理解,却也和“外在的真实世界”以及色彩的客体(object)联系十分紧密。我们能完全不考虑色彩(所依附)的形式,来感受一种色彩吗?

里卡多·皮涅罗·莫拉尔(Ricardo Piñero Moral)和伊冯娜·祖·多纳(Yvonne zu Dohna)提出,色彩能够而且确实独立于形式和符号而存在,它直接影响着观者的情感和感知。作者提出,色彩是形象化的,它是自己的现实,而不仅仅是其他事物的特征。对于莫拉尔和多纳来说,“色彩是没有形式、句法和语用学意义的。”[24] 关于这一点,他们称之为“色彩修辞”:色彩(或艺术品)与观察者之间的相互作用产生了情动(emotional affect),而情动又把这种修辞与更广的审美经验理论的领域联系起来。作者认为,色彩的修辞具有说服和沟通的力量,因为视觉是一种主动而非被动的感觉。看就是想象,而看实际上是大脑在观看。

艺术家詹姆斯·特瑞尔(James Turrell)通过对色彩、光与物体的探索,对这种色彩的修辞提出了质疑。他的装置艺术营造了一种不确定性:色彩到底是由光、物体、被照亮的空间产生,还是由观者自身的感知产生。如帕特里克·贝弗里奇(Patrick Beveridge)指出的,特瑞尔的Ganzfeld 灯光装置的表面经过校准,使反射的光线不会有强度的渐变。因而,观者们仿佛在体验一个充溢着同质光域的空间。特瑞尔的作品提出了一个悖论:它让来客感觉自己沉浸在纯粹的光里,同时又强调制造这种独特光效的关键是物体的表面。“通常我们看不见光,”特瑞尔说,“但我们能看见光所展现的。”这种观察可以联系到埃文·汤普森的观点,他宣称“我们……如果没有看到有颜色的东西,就不会看到颜色。因此,色彩感知最重要的是看见有颜色的东西,而不是对色彩本身的感知……我们看不到空气中的光,或是填满空气的光。”[26]然而,特瑞尔对加入现行有关色彩位置的讨论并无兴趣,他不和客观主义者、现实主义者或相对主义者站队,相反,迈克尔·戈万(Michael Govan)提议,特瑞尔的Skyspace这样的装置艺术是为了质疑我们的感官,突出我们对色彩的体验。人的感知才是特瑞尔真正的媒介。“特瑞尔的艺术最重要的启示是让我们更深层次地理解我们是怎样一种感知的存在,以及有多少我们的观察与体验是由内在于我们的感知所创造的。”[27] 特瑞尔进一步发展了歌德和阿尔伯斯的研究,他的装置创造了光、色彩、物体与人类感官系统之间的对话。

玛丽·皮尔斯(Mary Pearce)强调了特瑞尔作品的另一部分:语言。皮尔斯注意到特瑞尔的作品与20世纪末当代艺术中的语言学转向(linguistic turn)碰巧同时发生。当时,色彩研究不再把色彩当作视觉享受的来源,而转向其语言学和含义上的功能。特瑞尔的确仔细思考了语言与视觉感知的关系,他说:“如果你只有五个颜色的名称,那你只能看见五种颜色。”[28]然而,皮尔斯指出,色彩或许存在于我们的理解能力之外。她引用特瑞尔的话,“当我们在观看Skyspace中的光时,这其间发生的事类似于无言的思考。但这种思考并不是全无思想或是没有运用理解力的,只是它与文字的反馈不同。”[29]又一次,特瑞尔留给我们一个谜,就像他令人失去方向感的装置艺术,让物体的表面同时显现与消失。色彩是语言之外(extra-linguistic)的吗?还是我们只能看见能用语言描述的颜色?我们对色彩的感知依赖于语言吗?如果是这样,语言与文化又是如何影响色彩的意义的呢?

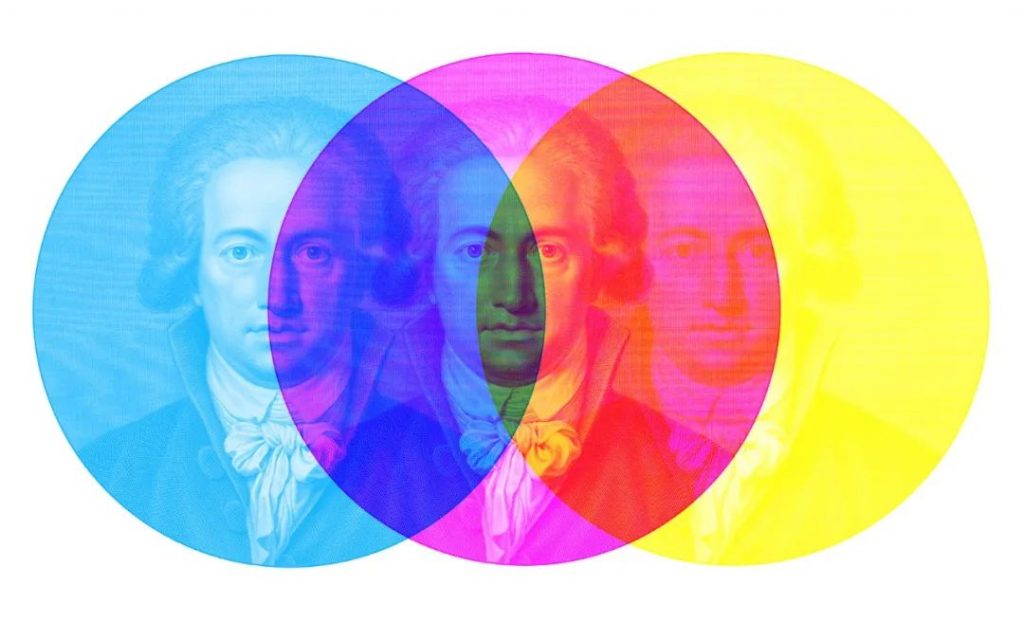

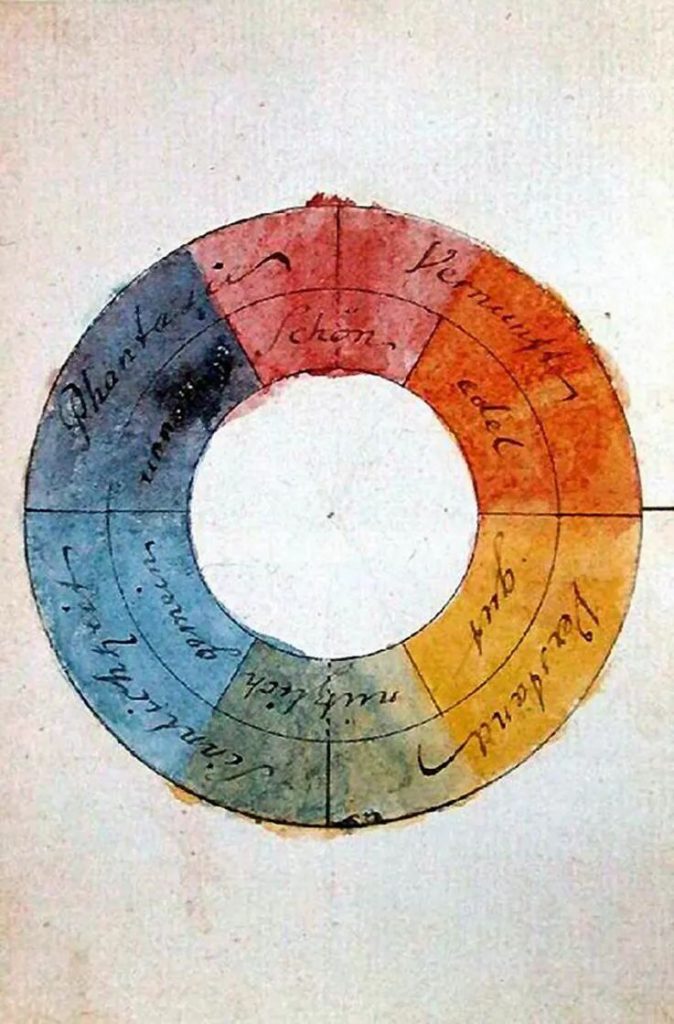

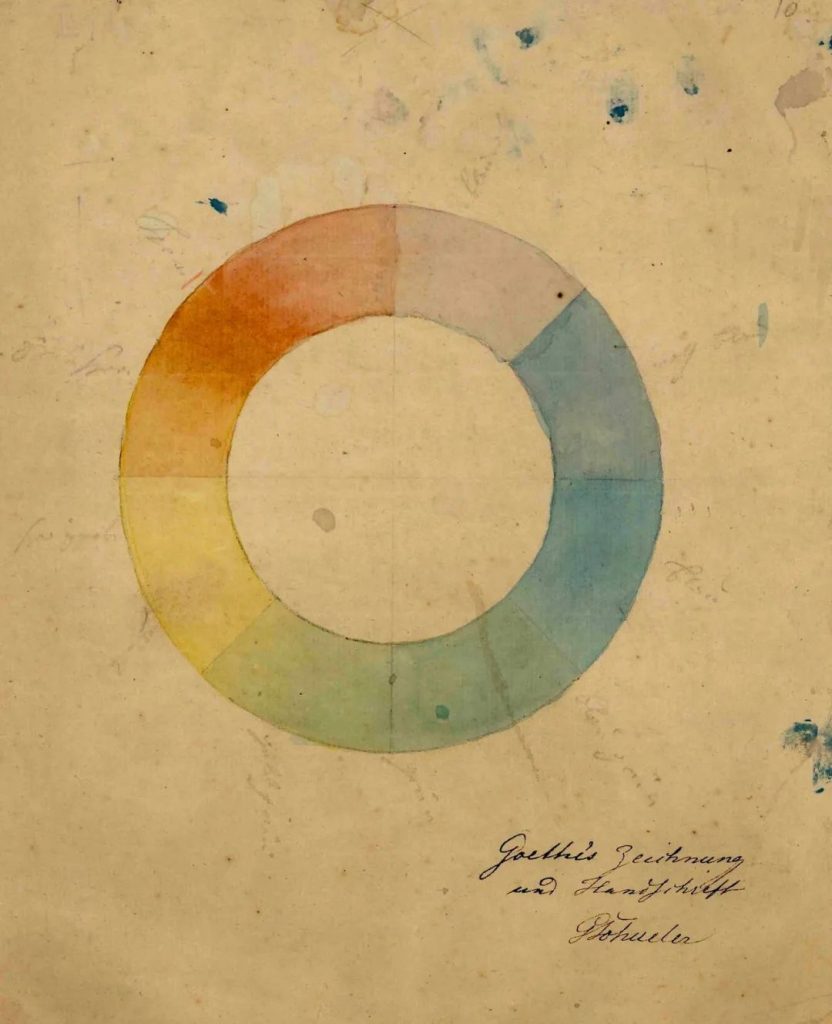

尽管特瑞尔并没有给我们提供一个简明的答案,歌德却直白地给色彩赋予了明确的意义。为了阐明他的色彩理论,歌德制造了色轮,并将互补色相对放置,借此说明色彩的物理性与生理性。在色轮上,歌德也添加了与情感和性格特征相关的联想。他将这一版本的色轮称为“象征精神生活的色轮”(Farbenkreis zur Symbolisierung des menschlichen Geistesund Seelenlebens,1809)。他将红色与“美丽(beautiful)”联系,橘色与“高贵(noble)”,黄色与“美好(good)”,绿色与“有用(useful)”,蓝色与“普通(common)”,紫色与“无用(unnecessary)”。这六种性质又隶属于人类认知的四个种类。理性(rational)与美丽和高贵有关(红色与橙色),智慧(intellectual)与美好和有用有关(黄色与绿色),感性(sensual)与有用和普通有关(绿色和蓝色),想象力(imagination)与无用和美丽有关(紫色和红色)。最后一组中包含的“无用(unnecessary)”的性质听起来似乎有点反直觉,尤其是考虑到歌德在艺术与自然研究中都十分注重运用想象力。然而,如果把“无用(unnecessary)”解读为“漫无目的”,或“缺乏目标”,那么它或许能暗指构成想象力不可或缺的发散性的实验精神。

在这个版本的色轮出现前,歌德和他的同事兼友人,诗人弗里德里希·席勒(Friedrich Schiller),受中世纪的四分系统(quadripartite system)的启发,于1798/1799年合作创造了更早一版的色轮。四分系统将世界分成四组,比如四种元素,四种体质(humours),罗盘上的四个方位基点,四季,人的四个人生阶段,一天中的四个时间段,月亮的四种月相。以“性情的蔷薇”(Temperamentrose)为名,歌德和席勒将12种职业(统治者、独裁者、英雄、冒险家、享乐主义者、情人、诗人、公共发言人、历史学家、教师、哲学家、学究)与色盘上的12种颜色匹配。在此基础上又总结出四种性情,或人格类型。这四种类型按照古希腊医师希波克拉底(Hippocrates)的理论被分为乐观型、胆怯型、忧郁型和冷静型。这些联系似乎太过异想天开,但歌德曾明确表示要将定量和定性数据联系起来。他的色盘是一个范例,将实验经验(互补色的极性,在色轮上体现为互补色被对立放置)与主观经验(色彩被赋予的寓言与神秘学意义)。歌德区分了象征性的色彩(反映自然的)与寓意的色彩(构建意义的),“这种区分基于一种信念,即色彩对心灵和感情有直接,而非仅仅是调解的作用。”[30]对歌德来说,色彩并不只是物理与生理的,它也是道德的。

色彩在主要的自然现象中占据了重要的位置,它将无限种类的颜色填充到这个简单的圆轮(或色盘)上相对应的位置。正因为如此,当色彩用更普遍的基本形式展现,即与我们感知它(所依附的)实体的性质或构造并不相关时,它会对视觉产生特定的影响,并通过这一渠道,结合一种或协调或独特的效应,对人的灵魂产生影响。尽管这种效果并不总是协调的,它往往是明确清晰且重要的,并与道德领域密切相关。因而,色彩,作为艺术的一种元素,能帮助(我们)实现最终的美学目标。——歌德,《色彩论》

歌德对色彩的道德内涵的联想,既受到了文化背景的影响,也受到了美学和人类情感的影响。在他的《色彩论》的第三卷,题为“色彩寓意的、象征的、神秘的使用”(Allegorical, Symbolic, Mystical Use of Color)一节,歌德谈到很多色彩与意义的联系都源于文化传统。譬如说,他提出“绿色”通常会被赋予“希望”的意义。因而,为了能理解绿色的意义,我们必须熟悉与绿色相关联的文化象征。歌德也在出自《经验与历史的证据》( Evidence of Experience and History)的小节“斟酌(Considerations)”中讨论了文化传统与色彩的关系,提出了一些见解,例如“充满活力的民族,如法国人,他们喜欢强烈的色彩,尤其是那些亮色调;沉静的民族,如英国人和德国人,会穿稻草色或皮革色的黄,搭配深蓝色。”[31]

虽然这些评论读起来像一些以偏概全的总结,但它们正说明了歌德对色彩与社会文化背景之间的联系很感兴趣。在19世纪,这是一个具有开创性的想法。而在《色彩与组织研究》(Color and Organization Studies,2016)一书中,蒂蒙·贝耶斯(Timon Beyes)则观察到,在20世纪初,这种对色彩、意义和文化背景的研究变得更加普遍,且开始具有商业性。贝耶斯称这一时期为 “色彩时代”——工业化生产的色彩开始被广泛使用,并渗透到时尚设计、室内设计和产品设计中。从那时起,色彩与商业以色彩预测机构(color forecasting agencies)的形式,在现代世界的商业实践中逐渐融为一体。

怀特菲尔德(Whitfield)和威尔顿(Whelton)提出,“这些‘机构’就特定产品类别的用色撰写报告,在未来一两年内,这些色彩应该就会在公众中变得流行。”[32] 这样,制造商可以根据预测的时代潮流调整未来产品的色彩组合,这很有可能使他们盈利更多。今天,巨头企业品牌形象与颜色相绑定,像是苹果Mac 产品的明亮色系,快餐巨头麦当劳的“金色拱门”,或者当你看到棕色的包裹时,你会联想到UPS运送服务。颜色被彩通(Pantone)和奥多比(Adobe)这类企业商品化了,hex和CMYK色域被大型跨国企业占据,这时候,我们问:“有谁拥有色彩吗?”贝耶斯认为,“色彩给商品增添了光环。一种既自由又腐败的力量,真实又虚假,迷人又有害:这就是它的两面性”。[33]

译者注:hex和CMYK都是颜色模型,不同颜色对应不同编码。

维纳·海森伯格(Werner Heisenberg)曾评论《色彩论》的影响。他指出,虽然牛顿的色彩理论可能影响了后一个世纪该领域的研究,但“歌德的色彩理论在艺术、生理学和美学的很多方面,都结出了硕果”。

歌德的科学理论摒弃数学,偏爱主观经验和判断,这种浪漫主义化的科学观在20世纪初就淡出了人们的视野。事实证明,他提出的训练科学定性认知的方法,并不是一种建构科学知识的可靠方法。然而,我们可以把歌德的自然哲学看作一种呼吁,呼吁人们对自然现象进行更深层次的反思,并承认科学家——即进行科学的人——与被调查的自然现象有着紧密的联系。在海森伯格(Heisenberg)20世纪20年代的量子物理学研究中,“实验者是实验的一部分”这一认识是不可或缺的。而在20世纪中叶,研究科学的哲学家也集中于把科学与社会放在特定语境下讨论,比如库恩(Kuhn)、拉图尔(Latour)、费耶拉本德(Feyerabend)、哈拉维(Haraway)等思想家。

虽然歌德在今天的视觉艺术中并不是一个家喻户晓的名字,但他激励了现代主义与当代艺术作品深入思考与应用色彩,正如我们在对约瑟夫·阿尔伯斯和詹姆斯·特瑞尔作品的回顾中所看到的那样。歌德对色彩效果、人类感知和意义之间关系的研究,为进一步的创作探索提供了重要前提。

歌德将定性数据和定量数据混合的方法论并没有在科学发展中开枝散叶,但他对观察、主观性、实验和普及的关注,仍在影响我们如今对色彩的理解和使用,铺垫了后来科学和艺术领域的新思考。歌德的自然学家模式可以为有兴趣探索科学的艺术家以及任何有意愿思考人与自然关系的人提供一种思维的脚手架(scaffold)。

译者鸣谢:感谢不愿透露姓名的J小姐和Methy在前期翻译阶段的帮助,以及两位编辑汉那和山鸡的不离不弃与真诚建议。

参考文献

[1] Rigby, K. “Art, Nature, and the Poesy of Plants in the Goethezeit: A Biosemiotic Perspective” in Goethe Yearbook, 22, 2015, p. 23-44.

[2] Hegge, H. “Theory of Science in the Light of Goethe’s Science of Nature” in Inquiry 15(1-4)(1972), p. 365.

[3] Hegge, [2]. p. 382.

[4] von Goethe, J. W. “Polarity” in The Collected Works, 12: Scientific Studies.(Eds.)Douglas Miller. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988, p.155.

[5] von Goethe, J. W. [4]. p. 127.

[6] Sullivan, H. I. “Goethe’s Colors: Revolutionary Optics and the Anthropocene” in Eighteenth-Century Studies, 51,(2017)p. 122.

[7] Miller, B. L, “He Had Me at Blue: Color Theory and Visual Art” in Leonardo 47(5), p. 462.

[8] Gold, I. Dispositions and the Central Problem of Color in Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition vol. 93, 1, 1999, p. 22.

[9] Gold, [8], ibid.

Lauxermann, P. F. H. “Hegel and Schopenhauer as Partisans of Goethe’s Theory of Color” in Journal of the History of Ideas 51(4), 1990, pp.599-624.

[10] Thompson, E. Color Vision: A Study in Cognitive Science and the Philosophy of Perception, Routledge: New York, 1995, p. xi. [11] Boetus, H., Lauridse, M. L., Lefèvre, M. L.,(1998). Light Darkness And Colours – A Fascinating Journey Through The Universe Of Colours, [film] Magic Hour Films, retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=MmhSXTMTtJM.

[12] Delbarre, E. B. “Colored Shadows” in The American Journal of Psychology, 2(4), 1889, University of Illinois Press, p. 636.

[13] Duck, M. J, “Newton and Goethe on Colour: Physical and Physiological Considerations” in Annals of Science 45, 1988, p. 514.

[14] Delbarre, [12], p. 637.

[15] Delbarre, [12], p. 638.

[15] Delbarre, [12], p. 638.

[16] Sullivan, [6], p. 116.

[17] Danilowitz, B. A Short History of Josef Albers’s Interaction of Color. In V. Malloy(ed.). Intersecting Colors: Josef Albers and His Contemporaries. Massachusetts: Amherst College Press, 2015, p. 15.

[18] Lowengard, S.(2015). Explaining Color in Two 1963 Publications. In V. Malloy(ed.). Intersecting Colors: Josef Albers and His Contemporaries. Massachusetts: Amherst College Press, 2015, p. 35.

[19] Danilowitz, [17], p. 19

[20] Danilowitz, [17], p. 16

[21] Danilowitz, [17], p. 14

[22] Deleuze, G. Francis Bacon: The Logic and Translation. D. W. SMITH(trans). London, New York: Continuum, 2003, p. 133. [23] Kane, C. L. “The synthetic color sense of Pipilotti Rist, or, Deleuzian color theory for electronic media art.” Sage Publica- tions, 2011, 10(4)475-497, p. 484.

[24] Piñero Moral, R., Zu Doha, Y. “Iconosophy. The Relationship between Colour Theory and Iconography(Goethe and Turner. The Labyrinth of Word and Light).” ARS 44, 2011, 2, p. 225.

[25] ART21. Second Meeting: James Turrell. Extended Play, May 2013. Available at https://art21.org/watch/extended-play/james- turrell-second-meeting-short.

[26] Beveridge, P. “Color Perception and the Art of James Turrell,” Leonardo, 2000, 33(4), p. 310.

[27] Govan, M. Inner Light: The Radical Reality of James Turrell. In M. GOVAN and C. Y. Kim(ed.). James Turrell: A Retrospective, Munich, London, New York: DelMonico Books & Prestel, 2013, p. 15.

[28] Pearce, M. Colour as a Bridge between Art and Science. In C. Horrocks(ed.)Cultures of Colour: Visual, Material, Textual. Oxford, New York: Berghahn Books, 2012, p. 66.

[29] PEARCE, [28], ibid.

[30] Gage, J. Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkeley: University of California Press, 1999, p. 204.

[31] Von Goethe, J. W. Theory of Colours. C. L. Eastlake(Trans). London: John Murray, 1840, p. 328.

[32] Whitfield, T. W., Whelton, J. “The Arcane Roots of Colour Psychology, Chromotherapy, and Colour Forecasting.” COLORresearch and application, 2013, 40(1), p. 103.

[33] Beyes, T. “Colour and Organization Studies,” Organization Studies, 2015, 38(10), p. 1475.

作者:Bettina Forget | 封面:Bettina Forget

译者:久里、矛木 | 校对:汉那

编辑:山鸡 | 排版:光影

原文:Antennae, the Journal of Nature in Visual Culture

http://www.antennae.org.uk/back-issues-2019/4594681219

评论